#日本の歴史

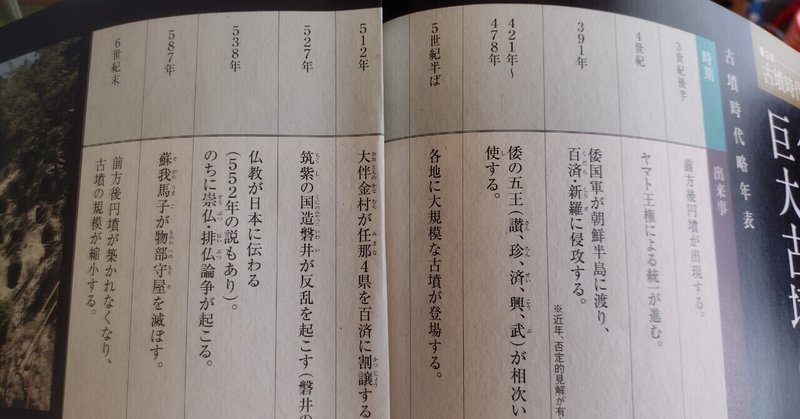

謎の古墳時代を読み解く その9 蘇我宗家の一族滅亡の謎に迫る 馬子について

今回は古代豪族の蘇我宗家の謎について考察します。ここでは、主に蘇我馬子に注目して記載したいと思います。(当初は蘇我一族全てを記載する予定でしたが、長くなったため、今回は馬子までとして、またいつか次回にて、蝦夷、入鹿の後半を述べたいと思います。)

□蘇我家、蘇我の馬子とは まずは簡単に蘇我稲目と蘇我馬子の親子について振り返ります。この時代の前提知識です。

蘇我稲目、物部尾輿の時代に、仏教の布

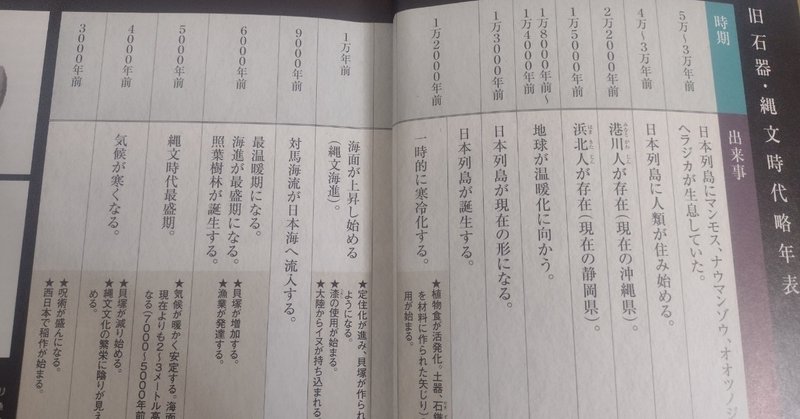

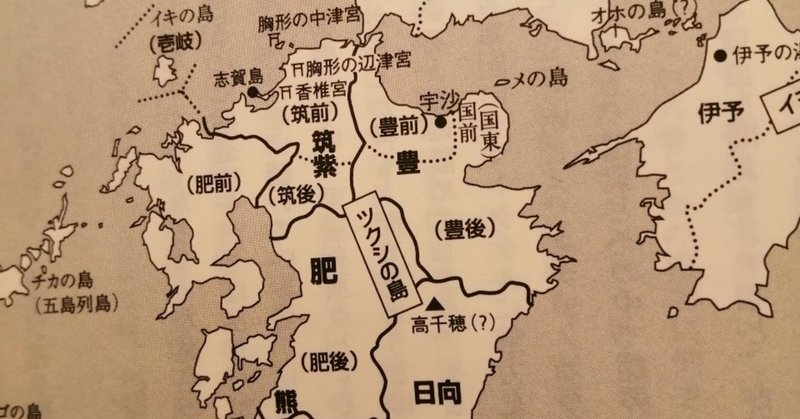

謎の古墳時代を読み解く その8 謎多きキーマンとなる古代天皇の探索

今回は、これまで読み解いてきた時代、『日本書紀』が作成された8世紀初めの時代までを中心に古代天皇の中から謎が多いと思う天皇や皇后等について考察してみます。

(ここでは、「天皇」という呼び名で統一していますが、天皇は7世紀から8世紀前半に作られたと考えられる称号のため、それ以前は、スメラミコトやオオキミなど、違う呼称であったと思います。)

□天皇の諡号、贈り名について まず古代天皇には、複数の名