魏志倭人伝から邪馬台国を読み解く その18 中国の正史と日本神話での倭国

今回の記載内容については、既に知ってる人にとっては常識の範疇なのですが、初めて目にした人にはかなり驚きの内容だと思います。神武東征について考えてみたいと思います。

□実は中国の正史には倭国の天皇の発祥は九州と書かれている

『新唐書(1060年完成)』には、以下の記載がある。

日本は、古の倭の奴国なり。

その王の姓は阿毎(あめ)氏、自ら言う、初主は天御中主(あめのみなかぬし)と号し、彦瀲(ひこなぎさ)に至る迄およそ32世、皆、尊(みこと)をもって号となし、筑紫城(ちくしじょう)に居す。彦瀲の子、神武立ち、改めて天皇を以って号となし、治を大和州(やまとしゅう)に移す。

まず、王の姓が阿毎(あめ)と書かれている。初代の名前もあり、尊(みこと)が称号だ。尊は、言わずと知れた、その後の天皇である。このアメ(阿毎)というのは、つまり、天(あめ)の事だと思う。現在は天皇家だけが唯一姓はないが、古来はあり、それが天(あめ)だったという事になる。

『古事記』では、一番初めに生まれた神として、「天(あめ)と地(つち)が初めて出来たとき(いわゆる有名な天地開闢のとき)、高天原に現れた神は、天之御中主神(あめのみなかぬしのかみ)、高御産巣日神(たかみむすびのかみ)、神産巣日神(かみむすひのかみ)」という三柱の神が書かれている。なんと、最初の神の名前は一致している。最も一致しているのは当然で、中国側の記録に書かれているだけで、これらの情報元は、日本側からの情報が大半だと思われる。例えば、日本の使者から渡された上表文、日本に渡来や渡航してきた役人や僧侶等からの手紙や報告書、使者が日本から持ち帰ってきた書籍、帯方群からの報告書などが元になっていると思う。

日本史においては、神武天皇は、日本の初代天皇となっているが、ここでは、それ以前は尊(みこと)として存在しており、名前の呼び方が天皇に変わっただけであり、存在の位置付けは全く同じだ。日本の本当の初代天皇は、「天御中主天皇」だったのかもしれない。

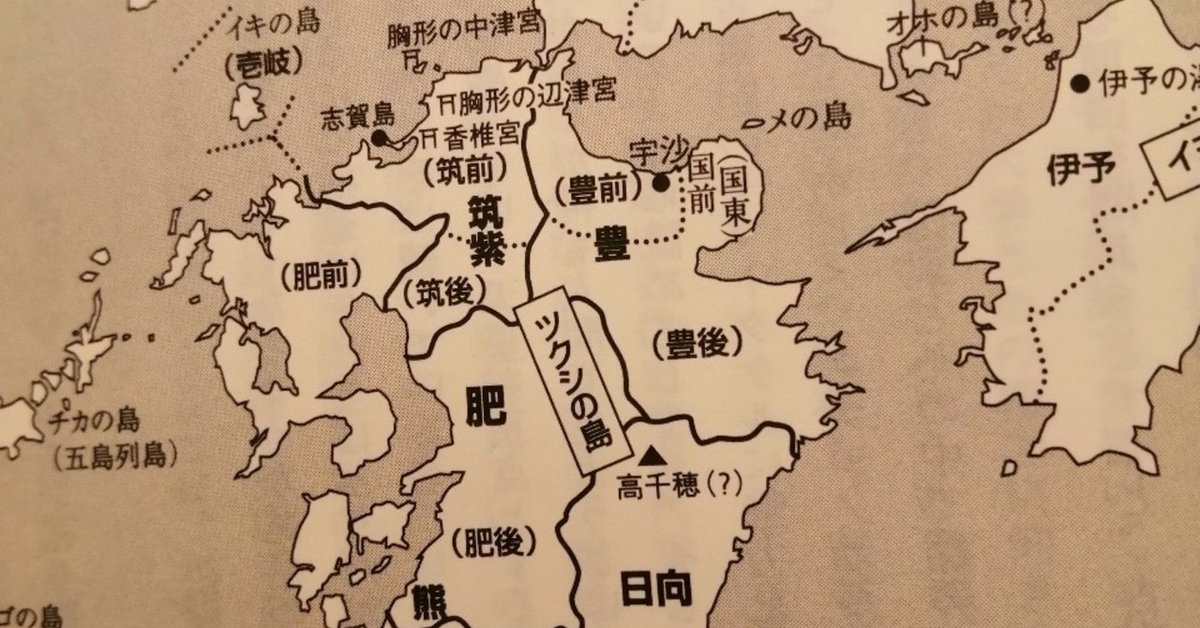

「筑紫城」というのが、現福岡県で昔の筑紫国にあった尊の住んでいた城で、その後、東征して、大和州というのが、現在の近畿の奈良県、昔の大和国に移ったという説明内容になっている。

つまり、倭は元は奴国つまり、邪馬台国の女王国があった倭であり、その主である尊は、代々、筑紫国(九州北部、現福岡県)に住んでいたということが、書かれている。日本の元々の天皇家は、筑紫にいた事になる。

さらに、『宗史(1345年完成)』には、以下の記載がある。

日本国は、本倭の奴国なり。

初めの主は天御中主(あめのみなかぬし)と号す。次は天村曇尊(あめのむらくものみこと)と号す。その後は、皆尊(みこと)を以って号となす。次は天八重曇尊(あめのやえくものみこと)、次は天弥聞尊(あめのににぎのみこと)、(原文には記載がありますが以下、12代の名前を省略してます)、次は伊弉諾尊(いざなぎのみこと)、次は素戔嗚尊(すさのをのみこと)、次は天照大神尊(あまてらすおおみかみのみこと)、次は正哉吾勝早日天押穂耳尊(まさかあかつはやひあめのおしほみみのみこと)、次は天彦尊(あまつひこのみこと)、次は炎尊(ほむらのみこと)、次は彦瀲尊(ひこなぎさのみこと)、およそ二三世、並びに筑紫日向宮(ちくしひゅうがのみや)に都す。

彦瀲の第四子は神武天皇と号し、筑紫都自り大和州橿原(柏原)宮に入居す。即位元年甲寅は、周の僖王(きおう)の時に当たるなり。

こちらにも、倭は元は奴国つまり、邪馬台国の女王国があった倭であり、その主、尊は、代々、日向宮(福岡の筑紫や九州の宮崎や筑紫の日向など、諸説の解釈があるが、いずれにせよ九州内にはなる)に住んでいたことが書かれている。筑紫都より大和州橿原(柏原)宮に入居とあるので、一番普通に解釈すると、やはり旧筑紫国(現福岡県)の都より、大和に都を移したという理解になると思う。

私は、「筑紫日向宮」というのは、例えば、「京都の元離宮二条城」のように、「筑紫(場所)の日向宮(建物)の意味」であり、現在の福岡県福岡市の筑紫の事で、日向宮というのは、そこに太陽に向かって東向きに建てられていたからや、太陽神から生まれた尊の住居だからなどで意味合いの、住居の呼び名だったのではと思っている。筑紫国内の日向という地名の場所にあった住居だから、日向宮殿と呼んでいた可能性もあると思う。

『新唐書』では32世が、『宗史』では23世となって数字が逆転している。こちらには、23世の名前も記載があるため、32世は、写本時の数字の写し間違いで、23世が正しい方だと思う。中には、『古事記』や『日本書記』にも登場するような有名な神々の名前も存在している。神々も実在した人物だったのではと思うと、やはり太古へのロマンを感じてしまう。

このように、中国の正史には、はっきりと九州内に代々倭の都があったことが書かれている。なお、周の僖王の時代は、紀元前681年~前677年となる。ちなみに、日本書記では、記載内容から年代を算出すると、神武天皇(『日本書記』では、かむやまといわれびこという名前で、後に神武の称号が割り当てられた)の即位は、紀元前660年2月11日となるそうだ。遥か古えの時代の話しである。

だいたい同じ年代を示す内容となっているのが、凄いと思う。なんらかの日本側からの伝承や記録などからに基づく説明によるものだと思う。これが、もし、日本書記の方が後から書かれた資料ならば、日本側が中国の記録に合わせて辻褄合わせが行われたかもと思う。しかし実際は、この中国側の資料の方が後からの時代の記録であるため、中国側がわざわざ日本の歴史書を読んで計算して合わせるとは思えないため、当時の倭国の使者が中国側に伝えた内容から、だとすれば、周の僖王の時代になると判断してから記録しただけだと思う。

ただし、実際に紀元前6世紀頃の出来事なのか、紀元前後の時代なのか、あるいは4世紀前後やそれ以後の出来事なのかは分からないと思っている。なぜならば、初期の頃の日本の神話時代の各天皇は、100歳以上の年齢を生きており、遡る年数は現実的ではないからだ。通常の平均寿命に置き換えて成人してからの治世の年数で計算すると、紀元前6世紀よりも、もっと新しい時代となる。

なぜ紀元前660年になるのかについて、面白い考え方があります。古代中国で生れた道教の考えで占い術や予言術となる「讖緯思想」によるもので、推古天皇の時代(聖徳太子が皇太子、蘇我馬子が大臣)の推古9年のとき「601年」を起点にして、古代天皇達の時代が考えられたという説があります。

601年は、「辛酉の年」(干支の1つ、58番目の干支、西暦を60で割ると1余る年)で、王朝交代が行われるような「革命の年(辛酉革命と呼ぶ)」を意味するそうです。そして、讖緯思想では、干支の一回り60年を「一元(イチゲン)」として、それを21回重ねた千二百六十年を「一蔀(イチホウやイチボウ)」と呼び、歴史のワンサイクルの単位とするそうです。推古天皇の時代の「601年」を起点にして、この一蔀を遡ると、ちょうど紀元前660年になります。

そしてこの紀元前660年をスタートの「紀元元年」として日本の歴史をまとめたため、初代の神武天皇が紀元前660年となり、そこに過去の歴代天皇を当てはめたり、架空の天皇を割り当てたりしたため、古代天皇が全員あり得ないほど長寿になってしまったという考え方です。

□年代を想像すると

日本の初代天皇であるはずの神武天皇は第24代天皇となり、天御中主が初代天皇となる。そして、代23代天皇の彦瀲までは、筑紫に住んでいた事になる。

仮に、歴代24代の天皇の平均治世が以下の年数だとすると、だいたい以下のような年数の期間がその統治期間となる。

平均10年 240年間

平均15年 360年間

平均20年 480年間

現実的には3世紀半ばまで、九州北部の倭国が大活躍しているため、仮に、3世紀〜6世紀に神武東征のような出来事が実際にあったとした場合、九州での天皇の統治期間は、以下のような期間に相当する。

3世紀 紀元前2世紀〜1世紀

4世紀 紀元前1世紀〜2世紀

5世紀 1世紀〜3世紀

6世紀 2世紀〜4世紀

空白の謎の4、5世紀に神武東征のような出来事が起きたとすると、丁度、九州北部の倭国時代と同じ期間に相当する。

□実は日本側の歴史書にも神武東遷がある

実は、『古事記』、『日本書記』でも、神日本磐余彦天皇(かむやまといわれびこ、神武天皇の元々の呼び名、漢字二文字の名前は後から付けられた称号)は、天照大御神の五世の孫で、筑紫の日向から大和国に東征をして、畝傍橿原宮(現在の奈良県奈橿原市久米町)に都して、日本国を建国したと記載されている。神話上の人物であり、初代天皇となっている。

ここで改めて強調したいのは、中国側の資料にも、日本側の資料にも、「倭国の主である尊(みこと)は元々九州に住んでいた。そして、神武天皇の時代に機内の大和へ移動して遷都した。」という「神武東遷」の記載があるにも関わらず、日本の歴史の一般的な通説は、「機内にあった卑弥呼の邪馬台国(ヤマタイ→ヤマト)が、やがてそのままヤマト政権になり、そのまま日本の天皇家になった」という考え方が主流だ。なぜこのような解釈が成り立つのか。この通説は、本当に正しいのだろうか。ここを考察してみたい。

□なぜ東遷説は、歴史の定説にならないのか?

なぜこのような理解になるのか、普通に記録された情報を解読すれば、今の通説は相当に不思議な状況だと思う。ただ一言で言うならば、神話は神話の世界として捉え、現実は現実世界として切り離して捉えているからだと思う。

もし、中国の歴史書と日本の歴史書の記載内容が全く異なる記載内容だったならば、もし、中国の歴史書と日本の歴史書も、どちらの内容も全く信用出来ないから全て無視しているならば、話しは分かる。しかし、実際には、どちらも同じ内容で、日本国内での中国の資料の扱いはともかく、『日本書記』や『古事記』は、日本においてかなり重要視されている。にもかかわらず、なぜここだけは事実から切り離して捉えられるのだろうか。

なぜこういう考え方になるのか、主な理由は3つあると思う。

①神話は、おとぎ話、架空の想像物語であり、現実に起きた話しではないという捉え方

神話の中には、黄泉の国行ったとか、みそぎをしたら大地や神が生まれたとか現実にはあり得ない話が書いてあり、東遷も同様の架空の物事という解釈

(最近は、世界的にも、日本の中でも聖書や神話や伝承の中の話が、実は架空の物語ではなく、なんらかの実在した話を元にモデルにしていると見直されているケースが増えてきてはいます。)

②圧倒的な古墳時代の巨大な古墳郡から、前後の時代を線で繋げたステレオタイプな物事の捉え方

機内に古墳時代の巨大古墳が集中してあり、ヤマト政権が誕生したのは事実なので、遡ってそこが発祥、そこから発展したと考えるのが一番自然な解釈

③日本における考古学と歴史学による分類やアプローチの違いにより、それぞれの解釈が生まれる

考古学は、「出土したものを調べる」、歴史学は、「書かれたものを調べる」とアプローチがことなり、この違いにより捉え方が異なりやすい。

考古学の分類は、旧石器時代、縄文時代、弥生時代、それ以降の歴史時代となり、歴史学の分類は、古代(古墳時代から)、中世(平安時代から)、近世、近代、現代のように分類する。弥生時代と古墳時代は、ちょうどそれぞれの分類の切れ目の時代となっていて、解釈の分断が起きやすい。

ここで、少し回りくどいが、試しに以下のような主張を書いてみる。

「江戸時代には、関東に日本一大きな江戸城があり、歴代の代々将軍が住んでいた。江戸城も残っているし、武家社会を示す大名の屋敷跡など、当時の痕跡も多数残っている。その城下町である江戸は、当時日本一の町であり、日本の中では関東が最も栄えていた。あるとき突然にこのような日本の中心となる大規模な町が作られるわけがない。さらに、その後、この関東が、日本の中心であり続けて、後の首都東京になったのは間違いない事実だ。だから、そのすぐ1つ前の時代である室町時代も、江戸、東京が日本の中心基盤であり、徳川将軍家もこの地を中心に栄えた勢力だったことは、疑いようがない。これが最も自然な解釈である。」(実際は、江戸は地方の田舎町だったものが、愛知出身の徳川家康の一代でしかも後半生で作られたもので、いきなり将軍の住む都になり急激に発展した。)

「シンガポールは、現在、世界有数の国際都市であり、住みやすい町で、世界的にも有名な観光地であり、今ではアジアのハブ的な存在でもあり、重要な国際会議等が良く行われている。周辺諸国のマレーシアやインドネシアにも、経済面での影響力が大きい。あるときに急に東南アジアの中心国となり世界的な観光地になれる訳がない。だから、この当たりでは、古くから一番発達した都市で、歴史のある観光地で、元々重要な国、リーダー的な位置付けの国だったに違いない。」(実際は、地方の田舎町だったものが、イギリスの植民地から1963年に独立しマレーシアに、1965年にマレーシアから追放される形で独立し、その後、急激に発展した。)

これらの主張が、事実とは異なることは現代人ならば誰もが知っている。しかしながら、もし正しい歴史の記録が残されておらず、正解が分かっていない場合に推測したならばどうだろうか。時代の流れを捉えるとき、人は一直線な考え方、きっと昔から、きっと前からと固定観念を持ち、ステレオタイプな捉え方で判断をしてしまいがちだ。

「国とは、まず最初に小さな国が沢山出来て、段々と大きな国に統廃合されていき、最後には勝者となる1つの国に統一されたはずだ。途中に国が分裂して数が増えることはなく、その過程では途中は国の数は減っていく一方だろう。」(事実は、韓国同様に、過渡期における国の分裂だってあったはず。)

「現代の中国への船旅の成功率はほぼ100%で、遣唐使の時代の船の渡航の成功率が50%位ならば、弥生時代の倭国の使者の渡航の成功率は、きっと約25%くらいだろう。少なくとも、後の時代の遣唐使より成功率はかなり低くなるだろう。」(事実は、弥生時代は朝鮮半島経由の短い渡航で、途中に壱岐と対馬もあるので、白村江の戦い以降の中国に直接行く長い渡航の遣唐使よりは、かなり高確率で渡航できたはず。)

このような一直線な考え方は、大局的にはだいたいのケースで正しいのかもしれないが、局所的には、決して、毎回、必ずしも正しいとは限らない。

最後にもう1つだけ類似の想定での主張を書いてみる。

「古墳時代に、近畿、大和には、沢山の巨大な古墳が見つかっている。間違いなく、日本一の勢力であった。この大和の勢力が後にヤマト政権を生み出し、全国統一し日本国を建国した。近畿には、歴代天皇のお墓も沢山ある。ある日突然畿内が日本の中心になる訳がない。だから、この1つ前の時代である弥生時代も畿内が日本の中心を担う最大勢力であり、倭国であり、女王国であり、その首都にあたる邪馬台国も畿内に存在していた。」

この解釈は正しいのだろうか。もちろん、今時点において、本当に正解か不正解かは分からない。しかしながら、少なくとも、『新唐書』、『宗史』、『古事記』、『日本書紀』の各記載内容は、「No」と言っている。私も、これらの先人が記録してくれた価値ある歴史書に書かれた内容、つまり当時の人達が信じていた歴史を素直に信じたいと思う。

□日本神話で、神々の生まれた場所

ここで、日本側の資料より、日本の神話では、神武天皇の祖先である天照大御神が、どこの出身なのかを考察してみる。

神産みの神話では「伊邪那岐命が黄泉国の穢れを落とすために海水で禊を行なうと様々な神が生まれた。最後に、左眼から天照大御神、右眼から月読命、鼻から須佐之男命の三貴子が生まれた。伊邪那岐命は三貴子にそれぞれが、高天原(天照大御神が支配)、夜(月読命が支配)、海原(須佐之男命が支配)の統治を委任した。」というような記載がある。中国の『宗史』にも歴代の尊(みこと、つまり天皇)としての記載されていた3人の名前が書かれている。

高天原、つまり、人々が住む現実世界(太陽神)である大地と、夜の世界(月の神)と海の世界(荒ぶる神)の3つに分けているのも興味深い。太陽や月へのありがたみ、神秘性への憧れや、夜の闇や荒れた海への恐れなどが見てとれる。海水でみそぎをしている点、太陽神、月神への信仰、海洋民族をルーツとする海の重要性や海の怖さを知っている、かつ農業に重要な太陽のありがたみの農耕民族の世界観が表れている気がする。

「天照大御神」は日本神話の主神であり、太陽神や巫女の性質を持つ女神だと考えられている。このため、卑弥呼(日巫女)だと考える説が存在する。

そして、なんと神々が生まれた(禊をしたら生まれた)場所も、実は、はっきりと記載がある。

『古事記』では、「竺紫(つくし)の日向(ひむか)の橘(たちばな)の小門(おど)の阿波岐原(あはきはら)」、『日本書記』では、「筑紫(つくし)の日向(ひむか)の小戸(おど)の橘(たちばな)の檍原(あわきはら)」と書かれている。

古事記

竺紫→日向→橘→小門→阿波岐原

日本書記

筑紫→日向→小戸→橘→檍原

これがどこを指すのか、全部固有名詞の地名なのか、一般的な場所を示す名詞なのか、実は分かっておらず、諸説ある状況だ。古事記と日本書紀で順番が一ヶ所違うのも、何か意味があるのか無いのか良く分からない。

筑紫は、日本の国産み神話では、九州島をつくしの島と書いているため、九州全体のことだ。筑紫は、現福岡県で、昔の筑紫国のことだ。福岡県福岡市にある日向峠や日向石のあたりのことだ。日向は、現宮崎県で、昔の日向国のことだ。日向は太陽の東向きの方向を示す意味だ。小戸とは小さな戸から転じて小さな狭い港を示すことだ。檍原は、粟(あわ)の原のことだ。橘は、柑橘類のことを示す意味だ。檍原とは、橿(かしい)や硬い木の別名なので、福岡県福岡市東区香椎のことだ。小戸は、福岡県福岡市西区小戸のことだ。阿波岐原は、宮崎県宮崎市阿波岐原町のことだ。このように、福岡県と宮崎県の解釈で、多数の候補が存在する。

余談ですが、『筑前国風土記』ではその冒頭に、筑紫国に来たならば、まず最初に架襲宮(カシイ宮:現在の香椎宮)にお参りするのを常としているという記載があります。仲哀天皇・神功皇后が熊襲征伐のときに、このカシイの地に行宮を設けたと伝えられています。古くからの歴史のある由緒ある場所となります。

まず、私の第一印象は、場所の固有名詞を準に並べるには五段階は長すぎると感じた。現在でいうと「日本→福岡県→福岡市→東区→香椎」、「日本→宮崎県→宮崎市→阿波岐原町→(数が足りない)」となる。現在でも、ちょっと強引に日本から数え初めてもやっと五段階や四段階だ。そもそも場所だけなら、例えば「筑紫(国)の太宰府(場所)」、「日向(国)の阿波岐原(場所)」の二段階で十分通じる。このため、全部が場所の固有名詞を書いているわけではないと思う。

仮に全て固有名詞ではなく一般的な名詞と解釈すると、「つくし(→ちくし)(島?平野?尽くし?境界?遠く?)の日の当たる場所の小さな湾の柑橘類があり粟の生えた場所」のような意味合いになる。「ちくし」が何かはおいておくと、どこにでもあるほのぼのとした日本の古代の風景が思い浮かぶ。このような意味での解釈が正しく、特に特定のどこかの場所ではなく、一般的な風景の場所を示しているという説もある。

実はつくしの語源、古来のつくしが何を意味するのかは、諸説ある状況で、良く分かってはいないようです。

例えば、『筑後国風土記』には、元は筑前と筑後は1つの筑紫の国で、筑前と筑後の間には険しく細い山道があり、その往来の人が乗っている鞍と鞍の下敷きが擦り切れるため、「鞍韉尽 (したくらつくし)の坂」と呼んだから。この境界の上には荒ぶる神がいて往来の人の半分、多数の人が死んでいたため、「命尽し(いのちつくし)の神」と言ったから。荒ぶる神を鎮めるため、筑紫君、肥君等が占いをして、筑紫君等の祖の甕依姫(みかよりひめ)を神主として祭ったため、「筑紫の神」と言ったから。その死者を埋葬するため、山の木を切って柩を作っていたところ、「山の木が尽きそう」になったため。というような説明が記載されています。風土記によると、どうやら、「尽きる」の意味に由来がありそうです。

文字としては、つくし・ちくしは、大宰府出土の木簡には「竺志」、『隋書 東夷伝』には「竹斯」、『万葉集』には「都久志」、『先代旧事本紀』と『国造本紀』には「筑志」、『古事記』には「竺紫」、『日本書紀』には「筑紫」の字が書かれています。

古くから歴代のあるこんなに有名な地名で、このような様々な漢字が割り当てられているのは、かなり珍しいのではと思いました。それだけ古くから呼ばれていた地名ということなのか。いまとなっては語源がはっきりしない点も含めて、なんらかの失われてしまった歴史上の重要な意味があるようにも感じてしまいます。どこから来た意味なのでしょうか、いつの時代に、誰が決めたのでしょうか。興味はつきません。

もちろん、今となっては当たっているかは当然分かりませんし、以下のような解釈を読んだことはありませんが、私の中で唯一思いつく理由があります。それは、中国大陸の尽きた先にある場所、大陸が尽きた場所の意味からのツクシです。あるいは、中国大陸から辿り着いた先にある場所、辿り着きし場所の意味からのツクシです。これらが転じて音がチクシに訛り、そして色々な当て字の漢字が当てはめられ、最後に、筑紫になったというイメージです。このように、太古の渡来人が呼んだことが関与してるのではないかと思っています。

この天地開闢からの国産み後の伊邪那岐が黄泉の国から戻った禊での国産みの神話は、実は、神道で各地の神社における祓詞(はらえのことば)としてもとても有名で、神事の前に必ず行われる禊(みそぎ)の時に唱えられる祝詞(のりと)となっている。

例えば、「かけまくもかしこき いざなぎのおほかみ つくしのひむかのたちばなのをどのあはぎはら にみそぎはらへたまひしときになりませるは (以下略)」というような祓詞だ。

このため、神道の精神世界の話しであるため、特定の実在する場所を述べている訳ではなく、宗教上、信仰上の架空の場所であるという説もある。

□自分なりに解釈すると

そこで、私の理解としては、先の中国の『宗史』に書かれていた「筑紫日向宮に都す」、「大和州橿原(柏原)宮に入居す」というような国の場所と宮殿の場所を意味するように解釈し、この場所は、単に生まれたわけではなく、黄泉の国から戻って「みそぎ」をした場所と解釈することにしてみる。古来より、禊をするのは、やはり神聖な場所であり、神殿や宮殿や神社等だと思う。

そうすると、「最初の竺紫・筑紫は、場所である現福岡県の筑紫地方を示し、次の日向は、宮殿である太陽の方向を向いた太陽神を表す帝の住まい、あるいは筑紫国内の日向という所にある宮殿の場所を表し、小門や小戸は黄泉の国から戻ったときの扉、もうそちらには行かない現世への扉を意味し、柑橘類や粟は神々へのお供え物や、死の匂いを消し去り、現世の人として生きていく食事をするの意味」だと解釈することにした。

このような解釈をしている説明を直接見聞きしたことはないが、私としては、考察した結果、こういう理解が一番納得出来たのである。

宮崎県は、九州南部の暖かい気候、海、山、川、平野の豊かな自然があり、本野原遺跡という西日本最大規模の旧石器時代からの縄文時代後期にかけての定住集落遺跡も見つかっており、本当に古くから栄えていた地域である事は間違いありません。特に気候や自然環境からも縄文時代の暮らしにはかなり恵まれた生活環境で、文化が発展する場所だと思います。なぜ日向(宮崎県)の阿波岐原(場所)の方の説にしなかったのかは、主に3つの理由があります。

1つ目は、スタートが宮崎県説にした場合(紀元前6世紀頃から)、その次にどこかの時代(1世紀頃迄)で今度は宮崎から福岡に移った記録も無いと話しが合わないと思ったからです。これまで、『魏志倭人伝』を読んできたように、一部世紀~3世紀には、九州北部で奴国や伊都国や邪馬台国などの倭国連合が活躍しています。九州南部の宮崎がルーツならば、その次に九州北部に遷都した記録があり、そこから、大和に遷都した記録がないと辻褄が合わないと思いました。実際には、大和に行く前には、ずっと同じ場所(筑紫、筑紫日向)を示す記録しかありまん。このため、二段階の移動案は採用しませんでした。

2つ目は、神武天皇の東遷のルートが、行く方法に船団を用いているのに、宮崎県日向発だとすると、移動のルートが不自然な事です。だいたいの流れで言うと、神武天皇は、日向(宮崎)→速吸之門(大分と愛媛の間)→宇佐(大分)→筑紫の遠賀川辺り(福岡)→関門海峡(北九州と下関の間)→安芸(広島)→吉備(岡山)→難波→和歌山→三重県で、これまでは船、ここからは陸路で奈良に入ったようです。九州と四国の地図を見て頂くと分かり易いと思いますが、だとすると、わざわざ筑紫側にまで入って来る必要はなく、速吸之門を通る際に、そのまま大分から、四国の愛媛側に渡り、そのまま四国側の瀬戸内海を渡って、大阪湾を目指した方が楽(距離も敵国の数も)だと思いました。仮に宇佐から北上して関門海峡ルートにしても、筑紫の内側に入ってくる必要はありません。出発点が筑紫(福岡)の方が通り道に違和感が少なかったです。

3つ目は、筑紫の日向という記載で、九州の日向と解釈することへの違和感です。他にも沢山の地名が出て来ますが、他は国名や地域名だけの記載です。例えば、九州の宇佐や、本州の吉備のような記載方法はしていません。このため、日向(宮崎県)だけ、わざわざ、九州(筑紫)が付与されるという解釈が違うと思いました。宮崎県の日向ならば、日向だけで、十分通じると思います。

なお、神話については、歴史的な事実はしっかりと考察することとして、神話は神話として、様々な解釈や背景や意図があるのも含めて良しとして、楽しみたいと思っている。

ここで何よりも一番重要なことは、わざわざ、『古事記』や『日本書紀』にも、「九州出身」、「神武東征」が明確に記載されていて、中国側の王朝にも、天皇家のルーツは、九州出身だったという正式な説明をしている事だ。国内、国外に、宣言しているわけである。仮にこれらが事実で無かった場合には、なぜそういう記録、説明を残したのか、明確な意図、理由があるはずだ。少なくとも、九州出身にする必要があったことは確実だ。

⬛次回は、東遷の理由について

最後までお読み頂きありがとうございました。😊

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?