バスキアと「視覚の政治学」(2)

2

バスキアはよく黒人を、また黒人の有名人をモチーフとして選んだ。バスキアの生涯は、黒人の差別撤廃運動と時間的に並走している。それゆえ、彼の作品は、人種差別を批判する要素が強いと言われる。

例えば、黒人ボクサーを描いた作品『スネークに囲まれたジョー・ルイス(St.Joe Louis Surrounded by Snakes)1982』(下画像)はその代表だ。作中に、蛇(スネーク)は描かれていない。ボクサーであるジョー・ルイスを取り囲んでいるのは、彼のファイトマネーを搾取していた白人トレーナーたちである。キリスト教社会における蛇の存在の意味(sense )に関しては、今更説明するまでもないだろう。

白人警官による黒人ストリートアーティストの撲殺を描いた『マイケル・スチュワートの死(The Death of Michael Stewart)1983』(下画像)は、より直接的な表現となっている。

差別。社会的不条理。暴力。

差別は被差別者と差別者の関係によって初めてその輪郭を露わにする。この関係が、互いを対象として認識するものとしての体を結ぶときに、その立場的な差異は、初めて感じられるものとなる。もしこの関係の背景、地盤、あるいは下部構造が見えなければ、それは鑑賞者に表面的なものとして受け取られるだろう。

上に挙げた二作は別にして、バスキアの作品の多くは、黒人だけが描かれ、その相関項となるべき白人が描かれていないことも多い。バスキアは本当に人種問題にコミットしていたのだろうか。上の二つにしても、単に事件をゴシップ誌のように描写しただけだと言われれば、そう見えるのである。

黒人解放運動と並走するように見えるバスキアの生涯(1960〜88年)に対し、彼のアーティストとしての活動期間(1979〜88年)は、ハリウッドにおけるアクション映画の盛り上がりとも並走している。

アクション映画の勃興には、消費社会の神話と構造による意味(sense)の廃棄が大きく関わっているように思える。

"すべての宣伝には意味(sense)が欠如している。宣伝は意味作用を伝達するだけである。宣伝の意味作用は決して個性的なものではなく、まったく差異表示的であり、限界的で組み合わせ的である。"(ジャン・ボードリヤール 『消費社会の神話と構造』)

ボードリヤールの解釈による消費社会における広告の目的は単純明解である。それは彼によれば"差異の生産の独占的集積"と表現される。これは一つの産業(のようなもの)である、と彼は言う。すべての人々が生産セクターとして参加する差異の生産工場が、社会全体に広がっていく。

"産業の独占的集中は人びとのあいだの現実的差異をなくし、個性と生産物を均質化し、こうして同時に差異化の支配への道を開くことになった。"(同上)

ボードリヤールの言説は、意味(sense)が疎外されていく様を嘆いているようであると同時に、それを楽しんでいるようでもある。彼もまた数々の論文をコラージュしながら、社会学の意味(sense)を廃棄する過程に一役買った。

80年代に入って以降、アクション映画は少しずつ、かつての偏りに対して共感を求めるような表現を排し、空白に向かって語りかけるようになっていった。人々の偏りと対話するのではなく、偏りの生産者として差異を生み出すのである。それは、現実的な差異とはまるで無関係な差異である。

これを成し遂げることによって、アクション映画は、文化的背景を共有していない多くの国籍・地域・人種の観客を獲得することができた。

例えば、『ランボー(82年)』と『ランボー/怒りの脱出(85年)』の違いを見てみよう。ベトナム帰還兵としての強烈なトラウマと苦悩を抱えた男の葛藤を描いた前者に対し、後者は圧倒的な戦闘力を持ったスーパーヒーローが悪を駆逐する大活劇に変わっている。両者はどちらもベトナム戦争を背景に持つが、その表現(expression)には大きな違いがある。『ランボー』における主人公ランボーは、ベトナム戦争の体験を「内面」に抱えている。「内面」とは、印象とは異なる観念の集積によって作られた内的な偏りであって、それを共有していない人には、理解できない。一作目におけるランボーは、他ならぬこの「内面」がトリガーとなって、トラブルの中心となる。したがって、この映画のランボーの行動に共感できる人は、そのテーマによって制限されていることになる。それに対し、『ランボー/怒りの脱出』は、ランボーの内面を理解できるかどうかは、彼の境遇に共感できるかどうかに関わらない。なぜなら、この作中のランボーは、仕事として与えられたミッションをこなしているだけであり、その遂行を妨げる様々なトラブルと戦っているだけだからだ。偏りは、状況という形で随時与えられる。そこには、作品をより良く鑑賞するための内面性、個体性としての意味(sense)は必要なく、観客は一時間半の散歩をして日常から日常へと帰っていくだけなのである。

前者から後者へ、82年から85年にかけて、作品からは、明らかに意味(sense)の削除が行われている。多くの批評家たちの酷評を他所に、『ランボー/怒りの脱出』はアメリカ本国で前作の三倍以上の興行収入を叩き出す記録的な大ヒットとなった。85年は、アーノルド・シュワルツェネッガー主演の『コマンドー』が公開された年でもある。批評家たちは知らなかったのだ。映画業界に全く新しい価値観が生まれていることを。そして、これ以降、映画の価値は転倒し、従来の傑作的要素は、駄作の証となっていくということを。

わたしが、バスキアの作品において指摘したいのは、まさにこの点なのである。

『ランボー/怒りの脱出』で、ランボーが拷問を受けるシーンが伝えていることは、「ベトナム人将校」が、「アメリカ人」をいたぶっているということではない。それは、「より優位な立場にいる人間」が、「抵抗できぬ相手」に「暴力を振るう」というコード(code)化されたファクターのコラージュなのである。雇い主から裏切られるランボーの姿もまた同様である。

『マイケル・スチュワートの死』『スネークに囲まれたジョー・ルイス』が伝えているのは、まさにそれと同じ意味(code)なのだ。

3

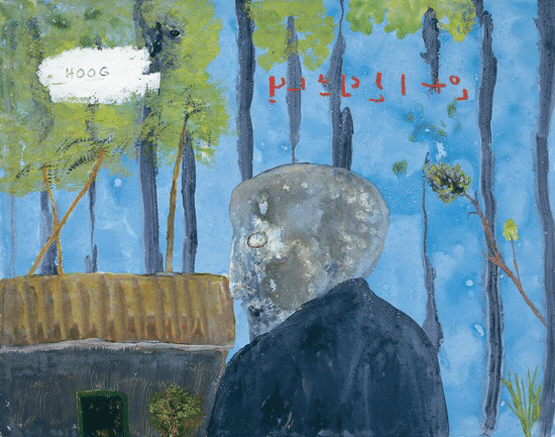

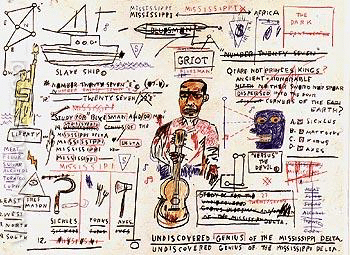

バスキアの作品の特徴は、彼と同じ時代、同じ場所で活動し、また彼の友人でもあったジョン・ルーリーのペインティングと比較してみると、よく見えてくるように思える。ルーリー曰く、彼の絵(下画像3点)はバスキアの絵に"よく似ていると言われる"ようだが、それはどちらがどちらに影響を与えたというわけではなく、"偶然よく似ていた"のだそうだ(『KING FOR A DECADE JEAN-MICHEL BASQUIAT』John Lurie INTERVIEW)。

たしかに、一見すると、両者の作品はよく似ているように思える。並列的なモチーフ、印象的な配色、形相の曖昧さ、そして、ルーリーもしばしばバスキアと同じようにキャンバスに文字や文章を書き込む。

しかし、両者が「何を描いているのか」を注意深く観察してみると、それがまったく異なっていることが分かる。

ルーリーの作品には、明らかに意思と統覚を持った人物が描かれている。それは、空間の中に自分の位置を持ち、何かを見つめている。彼は他者を認識し、対話することさえできる。

背景には季節感が表現され、そこには緩やかな時間が流れている。絵の中の人物は、空間と時間性を内側に含んだ実存的な主体(personality)として、物語の連続性を、内と外の同一性として保持している。それは、世界の中に明確に存在するための述語を持っている。ルーリーの世界に描かれている対象は、変更の値として量化可能である。すなわち、それらは可想的に存在している。

"存在するとは変項の値である。

To be is to be the value of a variable"(ウィラード・ヴァン・オーマン・クワイン“On what there is”)

ルーリーの世界は、見るものをその中に引き込む。すなわち、そこには観念の束が開いた空間があり、一つの場(field)がある。彼の世界の静寂は、ときとして怖くもあり、しかし、また穏やかで安らぐものでもある。ルーリーの作品を鑑賞するということは、キャンバスの表面を眺めることではなく、その中に入って何事かを感じることだ。

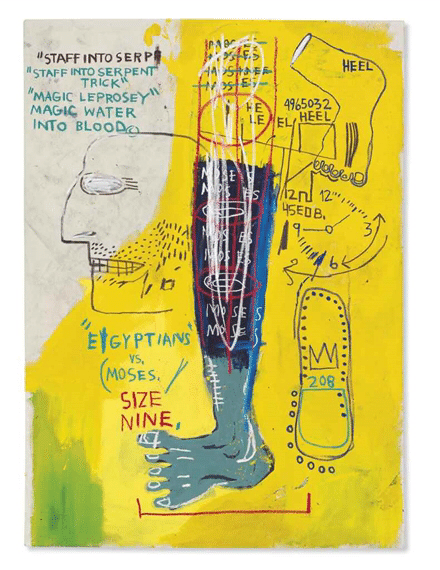

それに対し、バスキアの描く人物には明らかに統覚がない。それは端的に一個の主体ではない。人物は、事態を描写するためのファクターの一つに過ぎず、そこに描写されるのは結果=効果だけである。

また、バスキアの描く作品に空間はない。それは平面であり、立体であり、記号としての文字の羅列であり、単にチカチカと光る色の組み合わせだったりする。そこには時間性もない。連続性もない。すべては並置され、すべての組み合わせは自由である。バスキアは決して物語を作らない。語らない。多くの場合、作中の人物の表情は白痴のそれを示しており、鑑賞者は彼らとのコミュニケーションの不可能性を感じる。

彼の描くモチーフは順番待ちをしない。それらは、決して列には並ばない。描かれたすべてが一番前にいて、そこにはパースペクティブの何物もない。 大きく描かれた像はただ端的に大きい像なのであり、現実的なサイズとは直接関係しない。ただ推測が許されるとしたら、それはバスキアには大きく見えていたのだろう、ということだけである。

4

美術批評家であり、黒人フェミニズム活動家でもあるベル・フックスは、1995年の論考『生贄の祭壇』において、バスキアの指向が「他者を食う」男根中心主義的なものだったという点を指摘をしている。(※1)

"王冠によって象徴される名声は、黒人男性芸術家にとっての唯一の主体性への道として差し出されている。有名でないということは、不可視の状態にされることだ。したがって、そこには選択の余地はない。男根中心主義的な表象の戦場へ参入してゲームに加わるか、歴史の外側の存在であることに甘んじるか、である。バスキアは歴史の中に場所を求め、ゲームに加わった"(ベル・フックス『アート・オン・マイ・マインド』)

しかし、彼女はバスキアの鼻唄を、彼が熱心に語りかける言葉のように聞き取ってしまう誤謬を犯している。上の文章は、次のように続けられる。

"彼は確立した芸術の世界の中に自分自身のためのー黒人性のためのー場所を作ろうとして、雇用者/植民者の役割を自ら引き受けた。彼は自分の人生や作品を使って現状に介入しようとする中で、白人植民者のイメージを転倒させたのである"(同上)

彼女は、バスキアが"自分自身のため"に行った行動を、"黒人性のため"に行った行動として等号で結んでしまう。しかし、そもそもバスキアの目に、本当にそのような"歴史"が見えていたのだろうか。バスキアにとって、それまでの美術の歴史が白人中心主義的であったことなど、どうでも良いことだったのではないか。バスキアをアンディ・ウォーホルに紹介したことで知られるコラムニストのグレン・オブライエンは、バスキアが活動していた当時の環境をこう述懐している。

"当時の彼の周りはあまり黒人とか白人とかっていうのはたいした問題じゃなかったんだ。とてもミックスされた環境にいたわけで、彼自身もそういったものはあまり意識していなかったと思う。題材には、いろいろな黒人としてのルーツや歴史が選ばれているけど、それは戦略とかではなく、彼の興味の対象が単純にそこにあったと言えるだろうね"(『KING FOR A DECADE JEAN-MICHEL BASQUIAT』Glenn O'Brien INTERVIEW)

仮に彼が黒人性のための場所を美術界に切り開いたのが事実だとして、それは結果=効果としての歴史を、遡行的に捉えたもの過ぎない。弁証法はいつでもこう言えるのだ。「このような結果になった原因は、過去にある」と。それはいつでも後出しジャンケンであり、答えが出た後で問題を考えるようなものであって、間違えるわけがないものだ。しかし、それは、問いも答えも出題者の空想に過ぎない。それらの意味の場を開いているのは、バスキアの作品ではないのである。

バスキアにとっての「視覚の政治学」は、フックスの言うような、意味や意義や批判精神のことではない。そのようなものを作品に見ることは、バスキアの作品を見ることとは明らかに異なる。それらのものが見られるのは、作品の中ではなく、鑑賞者の日常の中である。それらが作品の中に見える(ように思える)のは、日常の偏りが反省によって観念に反射するからである。彼らは作品を見つめながら、実際には自分たちの内面を、日々集積された観念の束を見つめている。

意味や意義や批判精神は、そこに作品を鑑賞する「視覚」としての主体、日常における意味や意義や批判精神を偏りとして背景に持った鑑賞者たちがいなければ、存在していないことと同じである。それらは、それを受容する鑑賞者の中で初めて生まれる。そして、作品はそれを見る「視覚」の数が増えれば増えるほど、より強い意味、意義、批判精神を持つに至るのだ。

バスキアの「政治学」とは、すなわち「売れる」ということ。もっと言えば、「売れなければいけない」という至上命令にただただ応えることであった。それ以上のことを、彼が語ったことはない。なぜなら、彼は自分の作品が「何」を意味するのかに興味がなかったからだ。「売れる」こと、「有名になる」こと、「スターになる」こと。それによって、意味の増殖が行われること。それが彼の持っていた強迫的な意思であり、それだけがすべてである。

彼の作品の意味、意義、批判精神は、作品に対してアプリオリに存在していたわけではない。それは、バスキアと鑑賞者、バスキアと美術界、バスキアと評価のパースペクティブの中で生み出されたものである。

作品を繰り返し(repetition)見られること。一人一人の異なった(difference)鑑賞者が作品を鑑賞し、また、それが何度も反復(repetition)され、さらにその数を増していくこと。すべての鑑賞が一つ一つ異なった視覚経験(impression)であり、それ(idea)が集積すること。それによって、バスキアの作品を受容する感性(sense)は、彼の作品の意味の場(field of sense)としてコンセプト化されていく。しかし、そのようにして構築された意味(sense)が、彼の作品の意味との同一性を主張するのは、明らかに僭称と言うべきものである。

バスキアの作品には意味がない。彼は意味を作らず、鑑賞者がそれを作る。そこで行われているのは、主体も空間も時間も異なった(difference)鑑賞者たちの視覚経験(impression)の繰り返し(repetition)であり、その集積である。印象(impression)と感性(sense)の間の同一性は、鑑賞者それぞれの持つ場(field)によって恣意的に連合された観念に過ぎない。その連合のゲームこそが「視覚の政治学」であり、そこでは、どちらが正しいのかを問われているのではなく、どちらがより大きな影響力を持つのかが問われている。そこでは、鑑賞者が作品に何を見ようとするのか(intentionality)を決定するのは、権力論によって収奪された現象学である。

しかし、「同じバスキアの絵」を観ながら、その同一性を奪い合うこと。鑑賞者にとって、作品が何を言おうとしているのかを決定することは、しばしば重要な意義を持つ。なぜなら、鑑賞の対象となる作品の同一性は、即自己の同一性に関わっているからだ。

"われわれがごく自然に同情・共感する相手、それはわれわれにとって近き者であり、われわれの同類であり、われわれの親族である。こうした者たちだけを、われわれは〈自我〉として捉えるのである。"(ジル・ドゥルーズ/アンドレ・クレソン『ヒューム』)

バスキアの作品が、人種差別を断罪しているのなら、それを見るわれわれは、同じようにそれを断罪する/される権利/義務がある。バスキアの作品が、消費社会と植民主義の狭間にいる苦痛を訴えているのであれば、われわれにも同じようにそれを訴える権利があり、それに耳を傾ける義務がある。

彼らの論説がどれほど客観性を装うとも、それは第三者の目による視覚ではなく、彼らの立場としての地平でなければ見えぬ視点として、作用している。視覚と資格は、音と意義の双方において重なるのである。

個体的な鑑賞者たちの差異と反復によって、重層的に決定(overdetermination)される意味を先回りするものとしての、イデオロギー闘争のようなもの。2019年現在の鑑賞体験は、予め先回りされている。例えば、1992年にベル・フックスとリチャード・マーシャルによって、または、2005年に、マーク・メイヤーによって、またあるいは、今年書かれたディーター・ブッフハートの論考によって。作品の再評価とは、現在進行形的なものではなく、先回りしたものたちの過去の勝利なのだ。

このような作品の受容の可能性を、バスキア本人は予見していただろうか。彼は、自分の作品が、感性のロジック(logic of sense )を超えた意味の場(field of sense )として戦場化するであろうことを、自覚していたのだろうか。その問いの答えのヒントを、彼の作品の中に探してみよう。

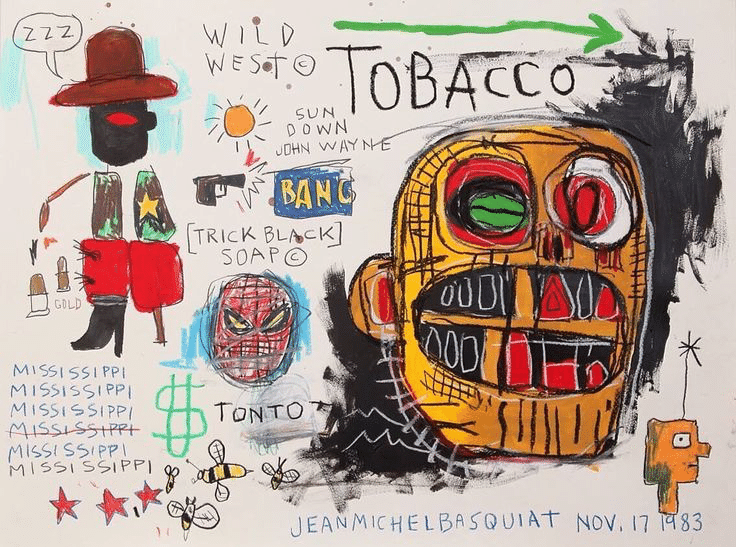

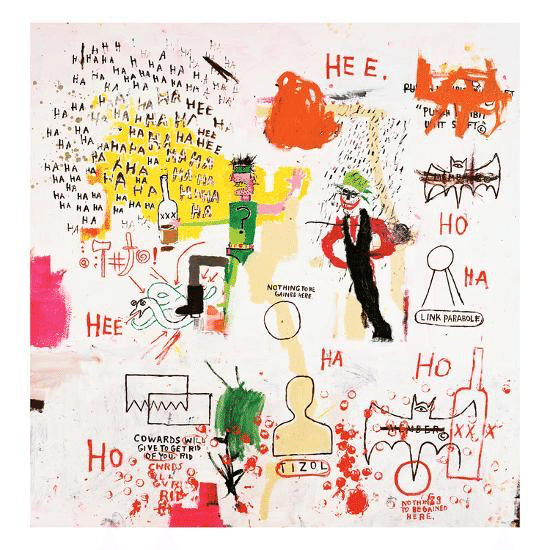

バスキアのキャリアの比較的後半に制作された作品で、『なぞなぞに答えて、バットマン(Riddle Me This, Batman)1987』(下画像)という作品がある。漫画『バットマン』に登場する悪役・リドラー(Riddler)を描いたもので、その横にはバットマンの宿敵・ジョーカー(Joker)もいる。リドラーは、高いI.Qを持ったキャラクターで、バットマンに数々のなぞなぞを仕掛けてくる。なぞなぞは単にバットマンとの知能戦を楽しむためのもので、それ自体には意味がない。彼がバットマンに仕掛ける謎かけは、ひとときの意味を構築(construction)するための構造(structure)としての論理(logic of sense)があるだけであり、それは実在論的な意義を持った意味の場(field of sense)に至らない。リドラーの論理学(logic )は、その実在性を自ら否定するのである。それは、それを提起した知性主体自身によって、その場(field)の存在を解体される。ジョーカーもまた持ち前のジョーク(joke)とユーモア(humor)で、意味の場(field of sense )の地盤(ground)をずらし、脱構築(deconstruction)するキャラクターだ。

この作品は、既に美術界でひとかどの成功を収めたバスキアの心理を、リドラーとジョーカーに投影したものとして捉えることができないだろうか。彼の作品を「視覚の政治学」の中で解釈する業界人やスノッブな鑑賞者たち。彼らは意味のない謎かけを解くことに躍起になっていて、リドラー=バスキアの嘲笑("HAHA HAHA HAHA HAHA....")に気づかない。

作品の真ん中と向かって右下の辺りには、"NOTHING TO BE GAINED HERE.(ここでは何も得られません。)"と書かれている。文章の下(または上)には、HERE(ここ)を示したものと思われる円と点がある。どうやら、HERE(ここ)とは、この作品のことではない。リドラーのなぞなぞのことでもなさそうだ。円と点とは抽象化された何かなのか。答えはない。

さらに、向かって左下には、"COWARDS WILL GIVE TO GET RID OF YOU.(「卑怯者はあなたを追い払うだろう」)"と書かれていて、その下には、母音を抜く、"RID"を繰り返すなどの解体/再構成を施された同じ文が続いている。"RID"はもちろんリドラー(Riddler)の名前とかけたものだろうが、何かの略のようにも思える。

しかし、これ以上の解釈は差し控えた方が良いだろう。この先は、存在しない意味の場にコミットしようとするわたしたちを嘲る、リドラーの笑い声しか聞こえないのだから。

※1=彼女の論文は、同年開催されたバスキア回顧展の図録に掲載されたリチャード・D・マーシャルの論文と歩調を供にしているように思える。

#芸術 #批評 #芸術批評 #art #artist #芸術家 #美術 #絵画 #哲学 #philosophy #批評 #バスキア #ジャンミシェルバスキア #basquiat #ニューヨーク #ソーホー #SOHO #新表現主義 #表現主義 #シュルレアリスム #アンディウォーホル #ウォーホル #andywarhol #美学 #80年代 #80th #消費社会 #印象派 #ヒューム #ドゥルーズ #ラカン #ジョンルーリー #ランボー

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?