2022年4月の記事一覧

レゴ®︎シリアスプレイ®︎メソッドを活用してのゼミナール2022〜2年生編その2

前週にはレゴ®︎シリアスプレイ®︎の基本的なやり方を学びつつ、自分達が1年間大きく成長できるゼミになるための条件を探って締めくくった。

今回は「自分らしさ」を探るワークに入る。

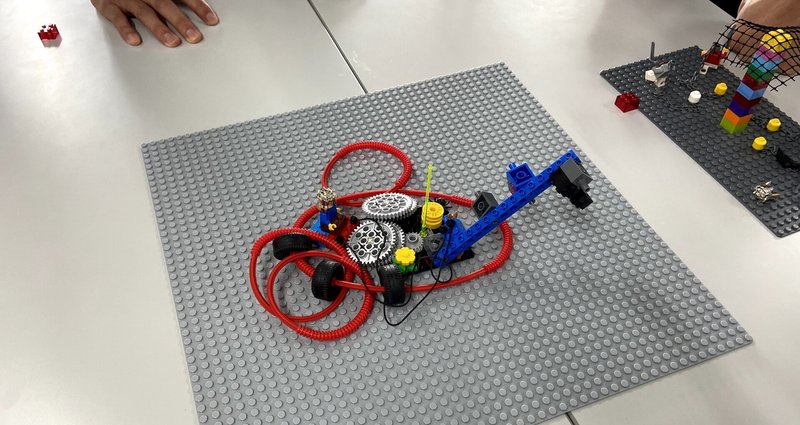

ここまで流暢に話してはいないが、上記のようなイントロダクションをしてからブロックとトレーを配る。2回目は少し複雑な作品を表現してもらいたいと思い、スターターキットを用意した。

最初は比較的単純なブロックから感

変革型シナリオ・プランニングをレゴ®︎シリアスプレイ®︎メソッドでサポートする

社会変革に関するファシリテーションで、世界的に実績を積み上げている人物として必ず名前があがるのが、アダム・カヘンである。

彼による上記の著作では、その手法を「変革型シナリオ・プランニング」として名づけ、さまざまなケースと共にそのやり方を紹介している。

この手法は以下の5つのステップから構成されている。

このステップの進め方の根底には「システム思考」があり、とりわけオットー・シャーマーの

レゴ®︎シリアスプレイ®︎メソッドを活用してのゼミナール2022〜3年生編その1

前回は2年生のゼミナールのスタート時でのレゴ®︎シリアスプレイ®︎メソッドの活用事例の紹介をしたが、今回は3年生のゼミナールのスタート時のことを少し書き記しておきたい。

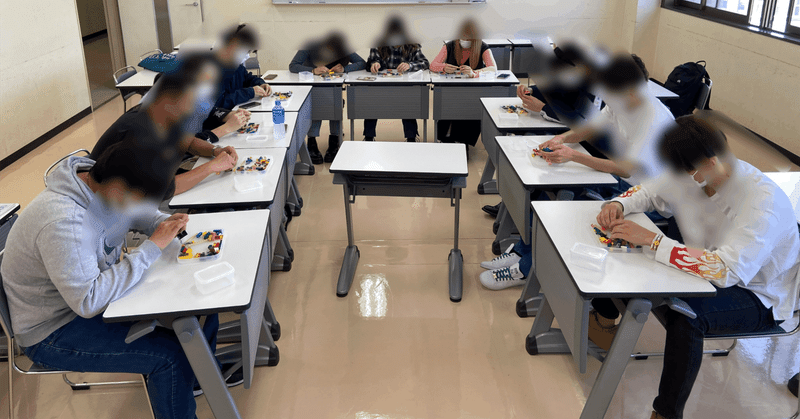

3年生は、全員が2年生から引き続き参加しているメンバーである。2年生のときにレゴ®︎シリアスプレイ®︎の基礎からシステムを組んで、現代社会の問題を議論するところまで(事前に各自何冊か本は読んでその場に参加)体験しているメンバ

レゴ®︎シリアスプレイ®︎メソッドを活用してのゼミナール2022〜2年生編その1

2年生のゼミと3年生のゼミでそれぞれレゴ®︎シリアスプレイ®︎メソッドを使ってのワークを今年も始めました。どんなことをしているのか、少しずつ紹介していきたいと思います。

1年生のときには学部で共通のプログラムで進めているので、2年生のゼミでは、レゴ®︎シリアスプレイ®︎は初体験の学生ばかりです。

2年生のゼミでは、「現代社会の動向ー企業活動の変化ー人々の生き方」を考えるための本を学生それ

レゴ®︎シリアスプレイ®︎で他者を思いやる力を育てる

21世紀の教育論は様々なものがあるが、世界的にも有名なお二人であるダニエル・ゴールマン(EQ:こころの知能指数の研究で有名)とピーター・センゲ(学習する組織の研究で有名)が共著で書かれた本の邦訳版と知って早速読んでみました。

英題は「The Triple Focus」となっている。要は21世紀の教育には3つのフォーカス・ポイント(理解を深めるポイント)があるということだ。その3つとは、①自分

レゴ®︎シリアスプレイ®︎で「優秀さの再定義」に貢献する

ハーバードビジネスレビュー日本版の2021年12月号は「これからの人事」と題された特集だった。人事という仕事をめぐるいろいろな課題が論じられている。

その中で私が考えさせられたのが、組織変革を成功させる重要要因の一つとしての「優秀さの条件を再定義する」というくだりである。

「優秀さ」の定義が確立されると、それは人事評価基準になり、その基準で昇格の選抜や研修が組み立てられることになる。

ブロック作品でディベートをさせる

社会科学の学術論文では、考察対象に対する「光と影」という表現が、ときどき使われる。それが他に良い影響を与えていると同時に悪い影響も存在しているということを表す表現だ。

このような発想は、人間の思考一般で、よく見られるようで「メリットとデメリット」「有効性と限界」「意図した結果と意図せざる結果」などという表現も、おおよそ同じようなことを含みにしている。

何かを考えるときに、このような二面性を

古い友人との歓談の中、レゴ®︎シリアスプレイ®︎の活用方法についてのアイデアをもらう。本当に重要なのは、出されたアイデアではなく、私の力量でもなく、それを見出せる存在である。つまり、そのような存在にこそ事業アイデア創出ワークではフォーカスを当てなければならない。