2021年11月の記事一覧

大瀧詠一特集が好評/大河ドラマ×大倉喜八郎への関心 - 11月のアクセスログを見て考える: 一戸信哉の「のへメモ」 20211130-2

早いもので11月も終わりました。敬和キャンパスレポの情報発信、11月は結構活発にがんばったと思います。ログを見ながらの反省会をやってみます。

卒業生の近況報告は、現役学生よりもウケた

MCのリレーエッセイは、順調に毎週記事を出してきました。原稿締切が守れず、各方面に謝ることの多い私としては、とても他人のことを言える立場ではないのですが、大学生のリレーエッセイ、たぶんすぐに途切れると思っていました

回春丹「初恋」:村下孝蔵「初恋」(1983年)の広東語版をリメイク:一戸信哉の「のへメモ」 20211130

中国にいる卒業生(正確には元交換留学生)から、Tiktokの動画が送られてきました。あれ?きいたことがあるなあというメロディだったので、なんて曲かと聞くと「初恋」という曲だといいます。歌詞は広東語で、作曲は村下孝蔵。

村下孝蔵の「初恋」の広東語版でした。アレンジはだいぶ違います。

村下孝蔵さんの「初恋」は1983年2月のリリース。今年のオリコン年間14位、ザ・ベストテンでは、年間6位だそう。こ

「青空ボンバー」がTwittbotでゾンビ化:一戸信哉の「のへメモ」 20211125

先週で終了した、エクアドル在住の卒業生高橋力榮さんのインタビューの中で、「青空ボンバー」というラジオ番組の話題が登場しました。

高橋さんが在学中に、先生に声をかけられて設立したサークル「ラジオ組」が、私達の番組「敬和キャンパスレポ」の前身「青空ボンバー」を始めたのだそうです。長らく続いたこの番組を引き継ぐ形で、2019年10月にスタートしたのが、敬和キャンパスレポということになります。

つまり

ラジオにおける匿名希望と質問箱:一戸信哉の「のへメモ」 20211124

今週の収録で「質問箱」の話題が出ました。TwitterやInstagramに埋め込まれる、匿名での質問を受け付けるサービスです。他大学の番組のインタビューを始めたところ、そちらでは質問箱での質問を番組で取り上げているのだとか。

一方、先週高校の先生の会合にお邪魔した際には、校内のSNSのトラブルの一因として、質問箱があがりました。高校生はInstagramストーリーにはりつけて、質問に回答する遊

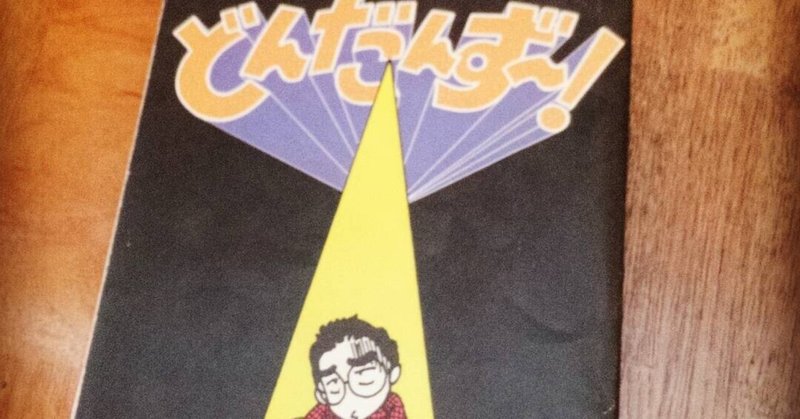

RABラジオ(青森)の名物コーナー「どんだんず」:一戸信哉の「のへメモ」 20211121

先日のFMリクエストアワー(青森)に続いて、新潟県民には伝わるはずもないローカルラジオ番組シリーズをもう一つ(敬和キャンパスレポでは扱いませんが、昔のラジオネタは、番組noteに適しているかなという気がしてきました)

青森のローカルラジオで、かつてダントツ支持され続けたのが、こちら「どんだんず」。「どんだんず」というのは、「どうなのよ」というような意味で、「ツッコミ」の言葉として使われます。「最

樺太恵須取の悲劇を稚内の学生が伝える:一戸信哉の「のへメモ」 20211119

敬和学園大学でも「映像制作」の授業を開講し、さまざまな作品の制作に取り組んでいます。最近は私のゼミでも、戦争や歴史を掘り起こす作品にチャレンジしていますが、全国レベルのコンクールで受賞できるほどの大作にはなかなかたどりつけません。

そんな中で、私の前任校である稚内北星学園大学の作った作品「あの日ニレの木の下で」が、「地方の時代」映像祭で優秀賞を受賞しています。稚内北星学園大学で制作をしている、牧

ゼミ卒業生のネットワーク:一戸信哉の「のへメモ」 20211114

先週金曜日の夜、メッセージが入った。新潟市内でゼミ卒業生が、私の知人とお酒の席でご一緒したという。その場で、彼女が一戸ゼミ出身だということがわかったのだそうで、なかよく写真をとったものが送られてきた。この1年半、全くなくなってしまっていた現象だ。

勤続年数が増えて、ゼミ卒業生もそれなりに社会に送り出され、その卒業生たちの経験も蓄積されたことで、今後このような現象も増えていくのだろう。某放送局では

小阪修平さんが哲学を解説したテレビ番組「哲学の傲慢」:一戸信哉の「のへメモ」 20211113

11/12の放送、エクアドルで有機農業に取り組んでいる、敬和卒業生の高橋力榮さんがゲストでした。バナナやカカオ生産の話は面白く、とてもスケールの大きな話で、学生たちはあっけにとられている様子でした。小さくまとまらずチャレンジしていくにはどうしたらいいのか。いろいろ考えるきっかけにしてほしいです。

一方私にとって興味深かったのは、敬和在学中、高橋さんが主に勉強していたのはマックスウェーバーや構造主

朝日新聞ポッドキャスト「SDGsシンプルに話そう」に学ぶ:一戸信哉の「のへメモ」 20211112

朝日新聞の記者が登場して、さまざまなトピックを深堀りしている朝日新聞ポッドキャスト。敬和キャンパスレポの制作にも、大いに参考になる番組です。この朝日のポッドキャストで、11月から「SDGs シンプルに話そう」という新しいシリーズがスタートしています。

優等生的、キレイゴト、うさんくさい....。

SDGsという言葉に、そんなイメージを持っているあなたも大歓迎。じっくり、一緒に考えてみませんか。フ

日本語曲カバーを撲滅した90年代香港のラジオ局:一戸信哉の「のへメモ」 20211110

90年代、アジアンポップスにハマっていた私。今でも各国の音楽事情にそれなりに関心はあって、ときどき敬和キャンパスレポの中にもアジアの曲を忍び込ませています。ただ、エフエムしばたや敬和学園大学、あるいはゲスト、といったところと何らかの形でつながりがあってはじめて、選曲としては意味があるだろうとは思うので、そういった接点は探すようにしています。

この場面で、選びやすいのは、日本語曲の中国語カバー曲。

NHK「FMリクエストアワー」の記憶:一戸信哉の「のへメモ」 20211108

ラジオ制作に関わるようになって、過去に自分がきいていたラジオ番組のこと、ラジオばかり聞いていて勉強がおろそかになっていた少年時代のこと、いろいろ思い出すようになりました。2021年に、一緒に番組制作をしている学生たちからすれば、遠い遠い昔の出来事なのだと思いますが、たまに思い出したことを書いてみようと思います。

昨年NHK FMが「FMリクエストアワーリターンズ」という、中高年以上をターゲットに

公衆電話と恋愛模様:一戸信哉の「のへメモ」 20211107-2

最近、2020年2月の放送でオンエアした、バービーボーイズ「負けるもんか」の記事を再度アップしました。電話をめぐる「年の差」を象徴するような曲です。

バービーボーイズは、80年代から活動している、男女ダブルボーカルのバンドで、男性と女性の恋愛模様を「掛け合い」のようにして歌うのが特徴です。「負けるもんか」は、終電逃して(?)帰れなくなったといって、訪ねてくる女性のセリフからスタートします。

近

イスラム文化を理解する(長坂ゼミ):一戸信哉の「のへメモ」 20211107

国際文化学科長坂ゼミの活動が、いろいろ見えてきました。先週金曜日11/5には、新発田市役所札の辻広場で、ハラル飲料・ハラル菓子の販売を行ったそうです。

翌日11/6には、イスラミックセンター新潟を訪問したようです。

TwitterやWixで作られたウェブサイトが更新されていることに、最近になって気がつきました。多文化理解は、多くの学生が興味を持つテーマでもあり、番組でもぜひとりあげていきたいと

いつごろから「古い曲」?:一戸信哉の「のへメモ」 20211105

今日11/5は、久しぶりに年の差プレイリストの放送です。大学制作の番組というコンセプトからすると、ほぼ曲だけの番組構成というのは、前向きな企画にはなりにくいのですが、コロナ禍でインタビュー企画も進めにくくなる中で、なかば「苦肉の策」として積み重ねられてきたシリーズでもあります(実際には、企画の「谷」に入れようとしたのだったかもしれません)。

私がテーマごとに探してくる曲と、学生たちが想起する曲は