戦略の実現に貢献する組織開発を考える〜マネプロ#10

こんにちは! DeNAでHRビジネスパートナーをしている坪井(@tsubot0905)です。

今年から始まったマネジメントの進化を探求するnote『マネプロ』は今回が記念すべき第10回目🎉 ついに2桁台に突入しました 👏👏

このマネプロnoteのシリーズでは、5分で分かりやすく学べるシンプルな構成と、相手とのコミュニケーションで使えるようなシンクロしやすい問いを意識した内容を心がけています。

さて、前々回から

マネプロの戦略編が始まりました。

マネプロ戦略編では

・いかに戦略と向き合うか?

・どのように戦略を活かすか?

といった戦略をつかう人向けの内容を

お届けしたいと思います。

今回のテーマは「戦略と組織開発」

前回の話で触れましたが

戦略をどう活かすか?

戦略をどうやって実現していくか?

に当たって組織開発はぴったりなテーマです。

目次はこちら!

<戦略を活かす>

前回、“組織は戦略に従う”を前提に考えた方が良いものの、“戦略は組織に従わざるを得ない”という壁にぶつかってしまうとお伝えしました。

戦略の実現のためには、社外環境や社内資源に基づいた変化が必要であり、挑戦をしなければなりません。

そこに対して組織の力が及ばず戦略の実行力に勢いがつかないと、戦略は現在の延長という名の重力に負けて組織に従わざるを得ず、結果として戦略の実現にまで至れないもの、なのではないでしょうか。

マネプロ#9より

それを踏まえた上で、今回はいかに戦略を活かすか?そのためにどう組織づくりをしていくのかという話になります。

私は、新卒で入社した組織人事コンサルの会社でマネジメントに関する多くの理論を学ばせていただきました。

今回は、組織開発の理論を入り口にした話なので、少し聞き慣れない方もいるかと思います。そういう方は「組織開発=組織づくり」のニュアンスに置き換えて読んでみてください。

ということで、今回は組織開発の理論として、組織行動の整合性モデル(ナドラー・タッシュマンモデルと呼ぶもの)を紹介し、戦略と組織開発のテーマについて探求を深めたいと思います。

いかにも難しそうな名前ですが大丈夫!

図解もありますので!

<ナドラー・タッシュマンモデルについて>

私が組織のことを何も知らない新卒だった頃、この組織開発の理論に当てはめて各社の情報を整理していくと何かしら見えてくる課題があり、心強い理論として頼りにさせてもらっていました。いつでも頼れる相棒のような組織診断のフレームワークです。

ちなみに、この理論自体は書籍などでオープンになっているノウハウです。決して、お世話になった会社の秘伝のタレを暴露しているわけではありません(笑)

中原教授と中村教授の著書『組織開発の探究』でも触れられている理論です。

では、このナドラー・タッシュマンモデルについて、まずは全体像から説明していきます。

ナドラー・タッシュマンモデルは全体をインプット・スループット・アウトプットに分けてモデル化しています(マネプロ流に分かりやすく少し加工/補足した図にしています)。

インプットをふまえた戦略を前提に、組織設計/組織転換といった組織デザインによるスループットの変動過程を得て、期待する成果のアウトプットを出していく流れを表しています。

ここからインプット・アウトプット・スループットに分けて簡単に説明していきたいと思います。

<企業活動のインプット>

• 企業理念

• 外部環境

• 社内資源

• 過去歴史

実は、これまでマネプロで企業理念や戦略の話から書いてきたのは、このインプットの領域から話を展開したかったからです。

前回のマネプロの戦略論で出てきた考え方「組織は戦略に従う」が前提にあるのは、インプットを得た戦略は組織のスループットによって活かされていくというこのモデルの概念で捉えているからです。

そして、「戦略は組織に従わざるを得ない」という考え方は社内資源や過去歴史というインプットが戦略に大きく影響するからです。

私の2社目での経験した話で例えると、クーポン購入サイト「Groupon」を運営していたグルーポンでは、スカスカおせち事件の翌年のタイミングではおせちを販売しにくい状況でした。

サービスとしては年末年始の商材としておせちを販売した方が良いという状況にあっても、過去についたイメージを考えるとリスクが大きすぎて手を出せなかったわけです。

良い面・悪い面、それぞれの過去の歴史が戦略や意思決定に影響を与えることは理解しておく必要があります。

また、戦略を決める上で見極めるべき外部環境や社内資源を考える視点は次回からのマネプロで探求したいと思うのでお楽しみに!

続いてはアウトプットの話を先にしましょう。

<企業活動のアウトプット>

• 組織レベル

• 集団レベル

• 個人レベル

戦略では事業や組織として成果を出したいこと、つまり成功したい基準がアウトプットとして示されていると思います。ただ、戦略の対象として明示するアウトプットは組織レベルの内容が多いのではないでしょうか。

このモデルでは集団レベルや個人レベルにまで注目しているのがユニークなところです。経営の視座で考えるなら、組織レベルのアウトプットを中心に見ていきますが、現場の視座で考えればチームやメンバーの成果をいかに最大化するかにも注目すべきです。

企業活動を成功させるために目標をブレイクダウンして考えていけば自ずと組織レベルだけでなく個人レベルのアウトプットも大事です。

個々人の成果の集大成が企業活動における全体の成果であると考えれば、この3つのレベルでどのような成果を出せると良いか、誰にでも考えやすいようにできているモデルです。

最後は本日のメイン。

インプットとアウトプットをつなぐスループットの話です。これが組織開発として大事な視点となります。

<企業活動のスループット>

インプットをふまえた戦略の中で示されている自社が勝つシナリオをスループットにおいて反映していけるか。

最終的に戦略を活かせるかどうかは、スループット次第であることは言うまでもありません。組織開発の役割はスループットをいかに機能させていくか、とも考えられます。

スループットにおける組織の設計や組織を変換していく一連のプロセスを組織プロセスと捉え、組織プロセスの4つの要素について説明していきます。

・ 業務

・ 構造

・ 文化

・ 人材

はじめのポイントは、戦略が「業務」に落とし込めているかどうか。戦略が変わったのであれば、業務が変わらないことは有り得ません。

生活を変化させずしてダイエットが成功するわけがないのと同様、業務を変えずしてアウトプットが変わることはないです。

もし、業務に変化がないのだとしたら、それは戦略と連動した組織になっていない可能性が高いということです。

業務の変化を後押しするように「構造」から支えられているかどうかも大事なポイントです。組織体制や人員配置、各種制度やITシステムが「構造」の代表例です。

一例として、リモートワークが必要となった時に、ITシステムが整っていなければ業務の変化を支えることができず、事業にも支障がでてしまいますよね。

こうした「業務」と「構造」の横軸が組織プロセスにおけるハード面となります。

一方で、「人材」や「文化」の縦軸は組織プロセスにおけるソフト面になります。組織はハード面だけではなくソフト面も大切ですよね。組織開発をする時に気をつけないといけないことはハードとソフトを連動させて考えることです。

例えば、人事の研修という手段は「人材」へのアプローチの代表例です。しかし、研修を人材に限った影響範囲で考えてしまうと大きな効果にはつながりにくいものです。

2日間のマネジメント研修をしたが、職場に帰ったら日常の業務に追われて何も実践には活きていない…なんてケースはあるあるです。

・業務と連動する育成施策にならないか?

・育成を仕組み化して成長を加速できないか?

・文化醸成につながる働きかけにならないか?

といった感じで施策を考えていくと研修と表現される手段だけでは収まらない動きが増えていきます。

組織開発では、組織プロセスの4要素に影響を与えてアウトプットにつなげるアプローチを企画することが大切だと思っています。

<組織開発とは>

言葉の定義は様々出てきますが、どれも長くてイメージを持ちにくいものが多い気がします。

冒頭に触れていた「組織開発の探究」や「入門 組織開発」の著者である中村教授は、組織開発の定義で共通しているのは下記の3点と伝えています。

・行動科学の理論や手法を用いること

・組織の効果性や健全性を高めていくこと

・組織のプロセスに対して計画的な働きかけをする取り組みであること

(もう少し簡単な言葉で…と感じたのでは笑)

「組織開発の探究」の共同著者である中原教授は組織開発を「風呂敷」と一言で例えてます。

いろんな形をした課題に対して、上手く形を変えて自由自在に包み込んで扱える、そんな風呂敷のような存在が組織開発であるという話でした。

マネジメントの「上手く扱う・何とかする」のエッセンスが含まれていて私は好きな例えです。

組織開発における巨匠のお二人の言葉を受けつつ、私の持論も紹介させてください。

私の中では、組織開発を一言でいうと

「“間”の開発」であると考えています。

人と人の“間”

ハードとソフトの“間”

理想と現実の“間”

こういった“間”にある関係性や課題を扱う。

それが組織開発ではないでしょうか。

「課題」と言われるものは“間”にあるのです。

戦略が悪い、人が悪い、構造が悪い…そういった◯◯が悪いという言葉は原因をたどれば何かの“間”に課題があって現れてくるものです。

つまり、組織開発というのは、

“間“にある関係性や課題に働きかけること。

目指すゴールの実現に向かって、より大きな成果をあげることにつながるのが組織開発です。

戦略を活かしていくスループット / 組織プロセスにおいて、組織開発はマネジメントに使える効果的なアプローチだと私は信じています。

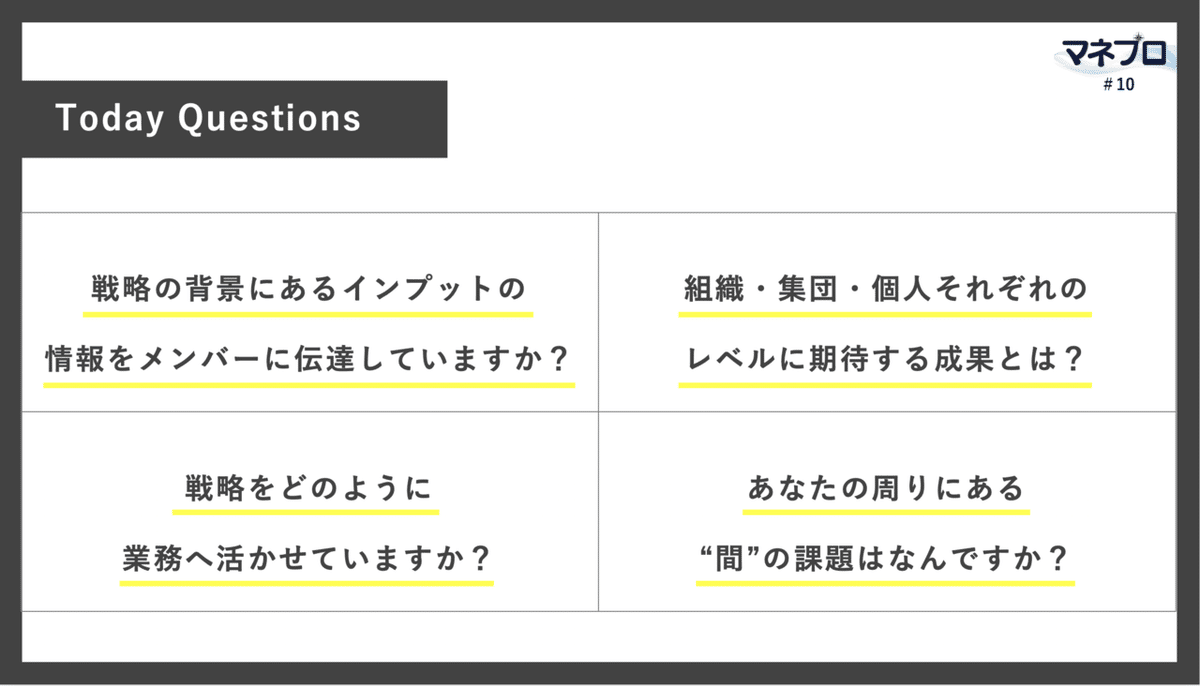

<今回のQuestions>

以上が10回目のマネプロでお届けしたかったコンテンツでした!

いかがでしたでしょうか?

ということでマネプロ恒例、最後の問いです。

今回のテーマを通じて、リーダーやマネージャーの方々に問いかけたい4つの質問を選びました。忙しい皆さんの思考の整理と、新たな行動の後押しになれますように!

※「自分はこう考える」「自分ならこれを問いかける」という考えはぜひTwitterにて「#マネプロ」を付けてつぶやいていただけたら嬉しいです!

<次回にむけて>

人事としては、このまま組織開発のテーマを探求したいところですが、まだ先までとっておきます(笑)

目指せ連載100話!ですので、組織開発の探求よりもまずは戦略編の探求をさらに深掘りたいと思います。

今回ご紹介したインプットへの理解度や解像度を高めることが戦略を実現するためには大事な視点を持つことになります。

次回では戦略を決める上で重要となる外部環境に向き合う視点についての探求を楽しみたいと思います。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました!

読者のみなさんと共にマネジメントの進化を探求できれば何よりです。Twitterのフォロリツ大歓迎です!DMでの感想も是非!(@tsubot0905)

noteで取り上げた内容について、みなさんの持論や新たな問いかけの視点をもらうことでマネジメントの探求がもっと楽しくなるはず。ですので、みなさんからのリアクションを心待ちにしております。よろしくお願いします!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?