どう死ぬかは、最後にどう生きるか。 -『エンド・オブ・ライフ』読書感想文-

ちょうどこれを読みながら電車で移動していた私は、降り立った駅で、たまたま制服を着た小さな子どもたちの群れに遭遇した。

消えてゆく本当にあった、本の中の命。

ここにいる、まだまだ生まれて間もない今を生きる命。

みんなつながっていて、みんなその時が来る。

本を閉じ電車を降りたというのに私は未だにその中にいるようで、楽しそうにはしゃぐ彼らを見ながらそんなことを思った。

今年の秋、3冊目に読んだのはこの本だ。

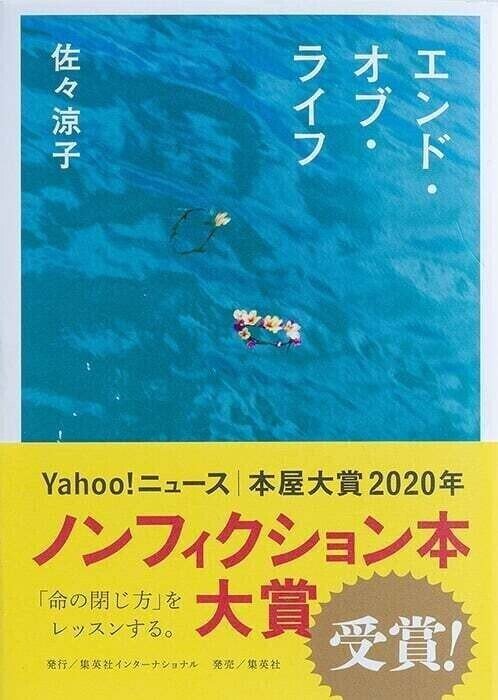

「命の閉じ方」をレッスンする。

ベストセラー『エンジェルフライト』『紙つなげ!』に続く、著者のライフワーク三部作の最終章。

200名の患者を看取ってきた友人の看護師が癌に罹患。「看取りのプロフェッショナル」である友人の、死への向き合い方は意外なものだった。最期の日々を共に過ごすことで見えてきた「理想の死の迎え方」とは。著者が在宅医療の取材に取り組むきっかけとなった自身の母の病気と、それを献身的に看病する父の話を交え、7年間にわたる在宅での終末医療の現場を活写する。読むものに、自身や家族の終末期のあり方を考えさせてくれるノンフィクション。

<エンド・オブ・ライフ>

やっぱり私はノンフィクションが好きだ。

なぜだろう、文章に没入していく速度がまるで違う。

それはこの終末医療という、ある種まだ私には身近ではない題材でもそうだった。いや、この先いつ身近で起こってもおかしくない話だからこそ、そうであったのかもしれない。

人の死は2度あるなんてよく言われる。

1度目は体が生命活動を終えた時。そして2度目は人の記憶から忘れられてしまった時。

それでいくと、この話に出てくる人はきっと、誰一人死んでいないだろう。

本書を読んで改めて知ったのは、医師や看護師との出会いは本当に縁であり、それにより予後や終末期を迎えてからの暮らし方や生活の質などが大きく左右されるということだ。

服を買う時は試着する。美容院に行って髪を切ってもらう時は、相性のいい美容師に任せる。それなのに、人は医師がどんな死生観を持っているかを知らずに自分の運命を委ねるのだ。

(本文より引用)

医師の死生観。

確かに、今まで考えたこともなかった。

どこかで絶対的に信じていて、そして言ってもいないのに、自分を、または自分の家族を見てくれる医師は、本人やその家族と同じような価値観を持ってくれていると認識していた気がする。

認識していたというよりも、それが当然とばかりに盲信していたというか、そう信じていたかったというような感覚に近いのかもしれない。

しかし、医師、看護師、病人、高齢者、そしてその家族。

だれもが1人の別々の人間であり、それぞれに立場や性格、価値観が存在していてそれが様々なのは当たり前なのだ。

その当たり前を、いつも隣にある日常であるはずの「死」を、はっきりと捉えられていない(捉えたくない)という心持ちによって、しっかりと考えを向けていなかったのかもしれないと私は思った。

著者が在宅医療の取材に取り組む中で出会った色々な人。

医師や看護師、そして終末期を迎えた本人やその家族。

その様々な「命の閉じ方」の現場もさることながら、私は著者自身の母親とそれを献身的に支える父親の描写が強烈に記憶に残った。

普段の自宅での介護生活や、何気ない著者と母親との時間。

そしてそこから伝わってくる葛藤、元気だった頃の幼い頃の会話。

母親の入院時の病院での処置や、医療現場の実情。

家族には長く生きてもらいたい。

そう思うのは至極当然の気持ちだ。

しかし、その「生きる」ということを1人の力ではうまくできなくなってしまった時、その気持ちだけではどうにもならないこともたくさん出てくる。

そして、ふと思い出した。

私の父方の祖父は、祖母がパーキンソン病だったことから、かなりの高齢になるまで、自分の生活はもちろん祖母の生活も支え二人で暮らしていたのだが、祖父が脚を骨折し、自由に体が動かせなくなったあたりからその生活は変わった。

祖母はグループホームに入居することになり、祖父はリハビリを終えて退院後、両親と共に生活することになった。

リハビリを終えたと言っても、その高齢の体では完全に元通りにしゃきしゃきと動けるようにはなれず、頭ははっきりしているものの歩行や寝起き、立ち座りなどが1人では難しくなってしまった。

その時の話をちらっと聞いた時、祖父が夜何度も起きてトイレに行くのを介助していたのは母だった。

父方の祖父なので、母にとっては義理のお父さんということになる。

私はなんだかその時に違和感というか不思議な気持ちになった。

そして母にそれを聞いてみた。

「ねぇ、なんでお母さんがおじいちゃんのトイレの手伝いをするの?実の父親なんだし、男同士なんだしお父さんがやった方がおじいちゃんも気まずくないとかあるんじゃない?」

母の心境ももちろんあるとは思うが、祖母をずっと1人で誰にも頼らず献身的に支えてきた強くてやや寡黙な祖父としても、息子のお嫁さんよりも、息子に手伝ってもらった方がいいのではないかと私としては感じたのだ。

「うーん。まぁでも、実の息子だから嫌かもしれないし、お父さんはお父さんで、自分の父親のそういう弱ったところを見たくないかもしれないしね。実の父親だからこそできない気持ちもあるかもよ。

それにお父さん、せっかちだしあの性格だから。おじいちゃん、ゆっくり動くのに優しくしてあげられなそうじゃない?

いいんだよ、こういうのは向き不向きもあるんだから。」

母はそう言った。

母は医療従事者でもなんでもない。

母自身も準高齢者と言えるような年齢で、背も低く、年々横にはやや成長しているものの小柄な方である。

大の大人の男性を支えるにはかなりのパワーが必要だろうし、おそらく介助の仕方など方法やコツを祖父と暮らすにあたり色々学んだのだと思われた。

私は祖父の介助には父の方が向いているのではと思ったのだが、母は「私の方がきっと向いている」と言う。

私はそこに、夫への、そして義父への、母が家族を想う気持ちを見た気がした。母からは仕方なくやっていると言うよりは、自然と一緒に生きているだけというような雰囲気を感じた気がしたのだ。

私は自分の父や母、または将来現れるかもしれないパートナー、そしてそのパートナーの両親に同じことが果たしてできるだろうか。

今はまったくもってその想像ができないし、自信もない。

特にお風呂やトイレなど、プライベートゾーンが目に入るような場合などはさらにハードルが上がるとも思う。

さらにトイレなどはその処理もとても大変だ。

本書でも排泄介助に対して何度か触れられている部分があり、読んでいるだけでもそれがいかに大変か、介助する側、される側にとって心が揺れるものかが伝わってきた。

排泄物というのは、どれだけ綺麗に言ったって排泄物であり、介護経験のない浅はかな知識の私でさえもなんとなく想像ができるなかなか難しい作業であると思う。

その人がどうとか、作業がどうという以前にシンプルに嫌悪感を抱く人もいるだろう。

それでも人は生きている限り、呼吸をするのと同じように、栄養を体に入れ、排泄をしなければならない。

そして、著者がこの在宅医療の取材に携わり、共に患者を看取ってきた友人でもある看護師の罹患は、何より衝撃が走ったであろうと思う。

最期の日々を共に過ごす中、看護師森山が身を持って示した「理想の死の迎え方」。

言い方が適切ではないかもしれないが、それは何よりもセンセーショナルであり、また時として諦めのようにも見え、そして一種のドラマのようにも見える「日常」であった。

最後のインタビューとして投げかけた問いに対して、森山が返した答えに著者は「......、そっか。」と言う。

おこがましいかもしれないが、全く同じ言葉が出た。

そうか、そうだよな、そういうことだったんだとこれまでの著者と森山の最後の時間をずっと文字で追っていた私は、そこで初めてすとんと何かが心に着地した気がした。

この本によって、私は生きること、死ぬことのその本質を考えることはもちろん、この先どのように生きてどのように死ぬのか、どこで死ぬのか、そして自分自身や自分の近しい存在がそれに直面した時に、自分はどのような行動を取るのだろうかということを改めて考えさせられた。

答えはまだ出ていない。

ずっと出せないまま過ごしていくのかもしれないし、出した答えもその時々で揺れ動き、変わっていくのかもしれない。

それでも少しずつ、考えていきたい。

そしてそんな話を、きっと「死」を一番近くで迎えるであろう家族といつか話してみたい。そう思った。

いつかは必ず来る。

そう遠くない未来で、誰にでも確実に来るのだ。

ここから先は

この記事が参加している募集

サポート、嬉しいです。小躍りして喜びます^^ いただいたサポートで銭湯と周辺にある居酒屋さんに行って、素敵なお店を紹介する記事を書きます。♨🍺♨