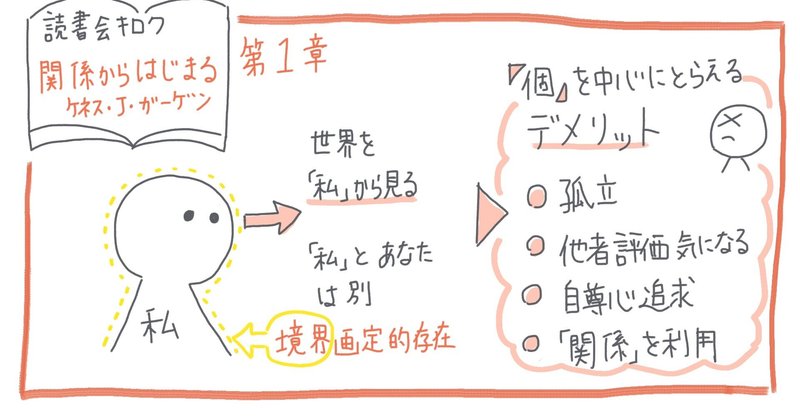

誰もが「私」から世界を見ると起こること 『関係からはじまる』第1章(読書会記録)

親子のコミュニケーションや、ワークショップでの対話を掘り下げていきたく、勇気を出して1つの連続読書会に参加し始めました。

読む本は、これまでの人生で最も分厚く・最も高い、「関係からはじまる」ケネス・J・ガーゲン著です。

正直1人では読みきれる自信は皆無ですが、これから隔週に1度、1章ずつ読み進めていくとのことで頑張ってみようと思います。

そして、それをできる限り噛み砕いて、未来の自分が見てわかるようにまとめていきたいと思います。

第1章概要

第1章 境界画定的存在からなる世界

もう、章のタイトルからしてくじけそうになりました・・・

境界画定的存在とは、境界によって区切られた個別的な存在・自己のことだそうです。

例えば、子どもがクレヨンで描く、お母さんと私。1つ1つの輪郭を明確に描いている、そのイメージです。

普段、「わたし」がいて「あなた」がいる、「わたし」の境界があって当たり前、というか境界なんて意識もしていないと思います。

が、本著ではこの境界を当たり前に受け入れることのマイナス面に着目し、これでもか!というほど「批判のコーラス」(と前書きで書かれている)を浴びせる章となっています。

その全ては、この「境界画定的存在」の代替案として示される「関係規定的存在(Relational Being)」についてを解説するための重要なパートのようです。

「境界画定的存在」だと起きること

●境界画定的存在というのは例えば、

・「わたし」が語る世界

・「世界」を人の心の中から捉える

・個人の能力から基づく行為、という視点から世界を理解すること

・自己を第一に考えること

という前提があるようです。

その前提に立つと起きることは、

●《世界を人の心の中から捉える》と、私にとっての本質は私の「内部」にあり、あなたの本質はあなたの内部にあり、隔てられていると。

と感じることで、人々は孤立し、自殺等の問題も増えている。

● 《個人の能力から基づく行為という視点から世界を理解》すると、失敗や非難は特定の「誰か」に向けられる。

そして、評価を気にしたり、自尊心を求めようとしたり、他者への不信感を生んだりする。

●「わたし」という境界が「自然な」存在の単位とする場合、関係は「人工的な」もので、二次的なものとなる。

《自己を第一に考える》ため、自分が利用するために関係を求めるようになる。他者の価値は、相手がどれだけ満足を与えてくれるかどうかで決まる。

●誰もが 《自己を有する個人》の自由を主張していくと、行き着く先は「万人の万人に対する闘争」のようなギスギスした世界になる。

っと、読み直しながらまとめてみましたが、まだまだ消化不良……。

きっと、1章ずつ読み開いていくことで後になってわかることもあるだろうと期待しながら、2週に1度は頑張ってまとめていきたいと思います。

📖各章の感想はこちら

第1章 誰もが「私」から世界を見ると起こること

第2章 生きている限り関係なしで成り立つものはない

第3章 「心の中のこと」と思ってたことも、全て「関係」による

第4章 関係のシナリオで対話(現実)を変える

第5章 自分も相手も関係によって変わりゆく

第6章 グループ間の対立をやわらげるには

第7章 「知」を作るのは誰か

第8章 多様な参加の輪が教育にも有効

第9章 セラピーも関係で捉え、自分自身のナラティヴも変えていける

第10章 関係の視点で捉えた組織・リーダーシップのあり方

第11章 自分の価値観を押し付けないことで対立を柔らかくする

第12章 関係から成り立つ全てのことに感謝を

🗒社会構成主義について簡単に知りたい方はこちら

#社会構成主義 #ナラティヴ #ナラティブ #対話 #コミュニケーション #ワークショップ #WS #読書 #読書記録 #読書感想文 #推薦図書 #読書会 #オンライン読書会 #ガーゲン

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?