記事一覧

紙の本になるということ

藤沢うるうです。

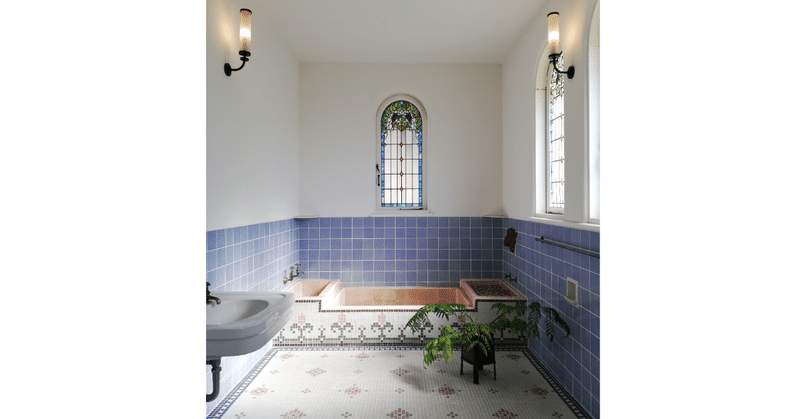

12/2に味なたてもの探訪シリーズ第3弾『復興建築 モダン東京をたどる建物と暮らし』(栢木まどか監修)がトゥーヴァージンズさんから発刊されました。

今回、本書の執筆のお手伝いをさせていただきました。

私は第二部のインタビューのキャプションの一部や、第三部の建築マップの現存する建物の紹介文を担当しています。

本書の紹介はこちらに詳しく載っているのでご参照ください。

都道府県指定文化財一覧へのリンク集

国指定ではなく、都道府県指定の文化財一覧のリンク集です。備忘のため。

富山はこちらのほうが分かりやすいかも。

熊本県だけは一覧が存在しません。

ひとつずつコメント入れようかと思ったけど、気になるところの列挙になりそうなのでやめ!!

たまにはこっちでも記事を書きたいですね(数日前までアカウントすら忘れてたくせに)

2019年を振り返って

ご無沙汰しております。

本年中はお会いした方もお会いしなかった方も大変お世話になりました。

私はただいま論文提出の締め切りまで10日を切り、最後の追い込みしているところです。

執筆の逃避ということで、ここで年末のご挨拶をば。

2019年を振り返ると、Twitterでの知り合いとリアルでお会いした方が多かった1年でした。大きなトピック3つだけ振り返り。

1つ目はてくてく東京。

今までオフ会なんて

第四節 工部省関係の諸建築(P108-136)

第一 便宜上一時他官庁にて実行せし建築 従来建築工事は大蔵省土木寮の管掌なりしが、明治7年1月より工部省の管轄に帰し、その省内製作寮建築局において取扱いたり。後営繕寮新設されて総ての工事はその管掌に帰せり。後更に官制の改正ありて営繕局となり、最後に営繕課となり、時代に応じて事務もまた大に浮沈ありたり。

明治7年頃、工部省において営繕事業は草創の際なりし故に、当時の大工事なりし内務大蔵両省の建築

第三節 宮殿建築構造の概要(P97-108)

工学会(1927)『明治工業史 建築篇』

第一編 建築沿革一般

第二章 工部省時代の建築及び関係事件

第一 奥向宮殿 奥向宮殿は純和式の木造建築なり。竣工当時においては何れも畳式にして大理石前飾付の暖炉ありき。

御造営当時の名称を竣工後改称せしものあり。次に掲ぐ

改称名/御造営当時の名称

奥御座所/常御殿

皇后宮御座所/皇后宮御殿

次に賢所には三殿あり、何れも南面して建てられ

第二節 皇居御造営事務局(P92-97)

工学会(1927)『明治工業史 建築篇』

第一編 建築沿革一般

第二章 工部省時代の建築及び関係事件

第一 同局の成立及び局員組織 明治15年5月27日皇居造営事務局を置かれたり、後幾何も無くして皇居御造営事務局と改称されたり。最初は規模頗る大にして質に堂々たる状態なりき。統ぶるに総裁及び副総裁を以てしその下に局長を置きて専ら局務に当らしめ、尚お監事2名を置きて局長を輔けしめ、一は表向、一は奥向

第一節 工部省関係の建築事項(P77-92)

工学会(1927)『明治工業史 建築篇』

第一編 建築沿革一般

第二章 工部省時代の建築及び関係事件

第一 営繕局成立前の出来事(一)宮殿の避雷針

往時科学の未だ普及せざる時代に在りては、百般の事項について先輩の労苦は実に察するに余りあり。今宮殿建築の雷害に対する方案について常時の当局者は如何に焦慮したるか。左に往復公文書を掲げ、以て当事者の用意周到なりし事の一班を公示せんとす。先づ宮内省よ

第八節 維新前後の建築年表(P72-76)

工学会(1927)『明治工業史 建築篇』

第一編 建築沿革一般

第一章 維新前後の建築及び関係事件

外国人向の建築及住宅明治元年 築地ホテル館なる。建坪831坪除にして清水喜助の設計。

明治2年 延遼館の前身なる木骨石造の大西洋館なる。最初海軍所として使用し、通俗石室と唱えたり。後外国官に移され延遼館と改名。

明治3年 木挽町のウオートルス官舎なる。

明治4年 横浜外国人応接所なる。清水喜

第七節 建言その他の公文書(P63-72)

工学会(1927)『明治工業史 建築篇』

第一編 建築沿革一般

第一章 維新前後の建築及び関係事件

第一 皇城炎上後の建言(一)土木頭小野修一郎の建言

明治6年5月5日 皇上炎上後、御再営に関して建言せしもの少からず。その中一二を次に掲げ臣民の御造建に関する熱誠の一端を示さんとす。即ち小野土木頭の建言左の如し

(中略)

これ明治6年の建言なり。即ち本丸若くは西丸等御指定の場所に、取敢え

第六節 内務省建築の経緯(P60-63)

工学会(1927)『明治工業史 建築篇』

第一編 建築沿革一般

第一章 維新前後の建築及び関係事件

明治6年内務省の設置せらるるや、忽ち庁舎新築の必要迫りたり。よって大久保内務卿大隈大蔵卿連名にて新築の儀を願出で、同年12月許可の指令ありたり。伺書左の如し

(中略)

別紙は次の通り

(中略)

右伺に対して岩倉右大臣よりの指令は次の通り

(中略)

是において大蔵卿は同省土木寮へ

第四節 慶藩置県前後の建築物の整理(P34-48)

工学会(1927)『明治工業史 建築篇』

第一編 建築沿革一般

第一章 維新前後の建築及び関係事件

第一 宮華族邸修繕 明治4年7月廃藩置県の大変革ありたる前において、建築に関する事項を述ぶることは、住時を思ぶの所縁ともなり、些細のことなれども甚だ興味あることなり。次の往復文書の如きは頗(すこぶ)る面白きものの一なり。

(中略)

以上は即ち明治3庚午10月大蔵省大阪出張所より本省へ伺出でたる

第五節 市区改正の準備(P49-60)

工学会(1927)『明治工業史 建築篇』

第一編 建築沿革一般

第一章 維新前後の建築及び関係事件

第一 市区改正の着眼 東京横浜間の鉄道将にならんとして、東都の玄関今や正に空前の姿を出現せんとするに先立ち、時の政府は先づその玄関に接する市街を改正し、洋風家屋を建設し、尚お都下主要なる街路を漸々改良せんとする企図を懐きたり。

是に於て早くも明治3年には新橋を改架し、旧来に例無かりし鋳鉄手摺附