#読書感想文

漱石の『文学論』が面白いんじゃね?(2)

前回、漱石の『文学論』について触れたのだか、文庫本にある亀井俊介氏の解説に対する言及だけに終始してしまった。今度こそは「ジェイン・エア」について触れてみる。

もう迷わない。

もう道草しない。

ジェイン・エアに一直線に行く。

(大袈裟な・・・)

おっと、その前に。

ジェイン・エアをどうのこうの語るにあたって、やはりジェイン・エアがどういう小説なのか、たとえ一部であっても触れざるを得ない。それは

コーリー・スタンパー『ウェブスター辞書あるいは英語をめぐる冒険』

この感想を読書メーターに書いたのは、もう4年ほども前になる。こちらの本の感想である。

メリアム・ウェブスター社はアメリカ最古の辞典出版社であり、著者コーリー・スタンパーはウェブスター社の辞書編纂者である。

辞書の編纂者とは日本もアメリカも同じなんだなと、つくづく感じる。こつこつと用例を収集し、悶々と語釈に悩み、黙々と現代語に向き合う。そういう人たちだ。

さて。

本書の目次である。

Hraf

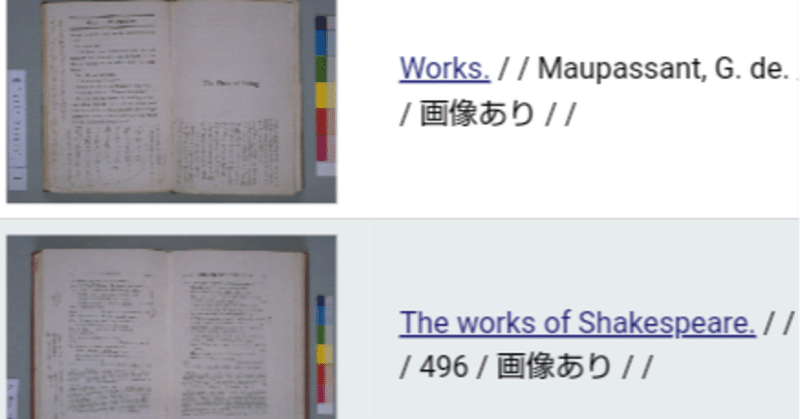

漱石が蔵書余白に残したメモを読みたくて、そして東北大学付属図書館 漱石文庫

前回こちらの記事で、漱石が読書中の本の余白に書き込みをしていたことを書いた。

その書き込みをどうにも読みたくて、時々あるんだが、こういうことになると私は妙にシツコイ。寝る前にもまだ諦めきれず、考えてみれば『漱石山房』や『国立国会図書館デジタルコレクション』など、ピンポイントで探しすぎる。忘れていたGoogleという広大な検索ツールを。というわけで、検索バーに突っ込んでみた。

で、見つけたのが、

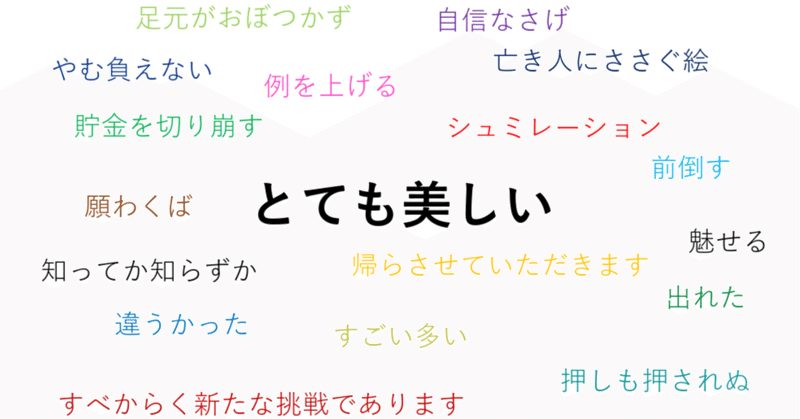

『毎日新聞・校閲グループのミスがなくなるすごい文章術』が“とても面白かった”ということ

言葉に関しても興味があって、辞書や校正に関する本はついつい読みたくなる。今回はこちらの本である。

とても寒い以前に、そういう話を聞いたことがある。見坊豪紀氏の書籍だったろうか。それを読んだとき、今度は私の方が飛び上がるほど驚いた。

なんで「とても寒い」に驚くんだ?

「とてもきれい」「とても美味しい」など、いつでもどこでもありそうな表現だ。どういうことなんだろう。

実は「とても」という言葉は