吉野ユリ子/ライフスタイルジャーナリスト、ブランディングライター、インタビューライター

アシェット婦人画報社(現・ハースト・デジタル・ジャパン)などを経てフリー。ELLE、2…

最近の記事

マガジン

記事

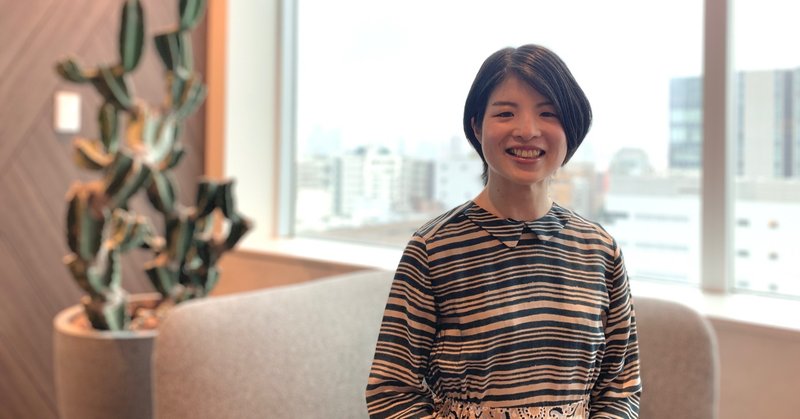

音読で、子供たちが“自分の輝く場所”を見つける機会を作りたいーー。EPISODE5. ナレーター・「ソフィアの森朗読塾」主宰 斉藤ゆき子さん

前回、EPISODE3のインタビューで「これから音読を広めていきたい」と語っていた、朗読サロン「ソフィアの森」主宰の斉藤ゆき子さん。今、この目標が実現しつつあるという。2021年の春には、「音読で社会をよくする」ための社会貢献活動として、一般社団法人を設立し、音読指導者を全国に増やし、災害の被災地などを中心に朗読公演を行なっていくのだという。このプロジェクトの根底には、「一人でも多くの子供たちに、コンプレックスをなくし、自分が輝ける場所を見つけてほしい」という思いがある。そん

「声が届けてくれるもの、読むことが与えてくれるものの力を信じて」 EPISODE3.ナレーター・「ソフィアの森朗読塾」主宰 斉藤ゆき子さん

書評担当をしている私の元に昨夏、一冊の本が届いた。「奇跡の朗読教室〜人生を変えた21の話」。そうだ、私は小学校の時、国語の教科書を読むのが大好きで、新しい章に入って教科書を読む日は当ててもらえないかとワクワクしていたのだった。忘れていた記憶が蘇り、また本書から溢れる著者のお人柄にも触れたくて教室の門を叩いた。普段は数ヶ月待ちにもなるというこのレッスンにちょうど空きがあり、するりと入会できた私は、たちまち朗読の、そして先生の生み出す世界に魅了された。その著者であり講師が、斉藤ゆ

「PR×サステナブルという掛け算でどこまでできるか、挑戦中です」 EPISODE2.「imperfect」PR事務局 内藤日香里さん

表参道ヒルズの一角に、ちょっと変わったフードマーケットがある。「imperfect」というそのショップは、生活者にも世界や社会にとってもプラスになる「ウェルフード」を提供している。今回登場するのは、ここで広報支援を務める内藤日香里さん。プロボノとして働いているエシカルブランドで、私が以前ELLEで取材をした、ウガンダ発のブランド「RICCI EVERYDAY」代表の仲本千津さんと同僚だったことで、今回のインタビューのご縁につながった。彼女はどんなきっかけで、サステナブルな社会