ライティングの常識やルールを鵜呑みにせずに疑って掛かることも必要だという話。

今回はnoteやコンテンツライティングの作成について、文章作成にまだ慣れていない方の中には、ルールを勘違いして受け止めている可能性を考慮してそういう方のお役に立てるならと、思い立ったことがきっかけです。(^_^)b

短い記事なので、最後までお付き合いいただければ嬉しいです。^^

では早速、ライティングを学んだ人というのは文章を書くときに文末で「思います」を使わずに、しっかり断定しろと言う人が多いのですが、このことに関して勘違いしている人が多そうなので、その点の個人的見解を述べてみますね。(^_^)b

文末表現を「思います」で締めくくると、自信のなさが伝わるので使っちゃいけないなんていうことを、ライティングを学んだ人は言いがちですがこれって逆効果になることもあるので注意が必要です。

伝えたいことが自分の感想や意見だとしたら、やたらと断定的な言い回しをしてしまうと、独断と偏見にまみれた意見の持ち主と見られかねないし、多様な価値観を受入れようという、今のご時世にもそぐわない自己主張だけの人物であると、烙印を押されてしまうので要注意です。⇐これね。😅

こういう文章では「烙印を押されかねないので要注意だと思います。」というのが私の表現スタイルなんですが、あくまでも私個人の意見としては・・・という含みなわけですね。(^_^)b

あくまでも自己主張を続けて、人からどう評価されようがかまわないのだっていうので無ければ、客観的な事実を伝えるときの断定表現と、自分なりの意見や感想を伝えるときの文末表現は、きちんと変えたほうがより適切な文章になると、私は考えているわけです。

なので、右か左かのようにきっちり分けられることではなく、伝えたい内容によって使い分ければ良いと考えているので、私の文章にはやたらと「思います」や「考えている」などの表現が増えるのですよね。😅

実際にあったことで少し面白いので披露しますが、私のメールボックスに届くメールマガジン(メルマガ)の中で、いつも自動的に迷惑メールフォルダーに振り分けられてしまうメルマガが、いくつもあるんですよ。

そういった迷惑メールフォルダーに自動仕分けされるメルマガも、定期的にチェックして・・・ほぼ毎日ですが・・・読みたいメルマガが誤って迷惑フォルダーに紛れ込んでいないか、確認するわけです。(^_^)b

もし紛れ込んでいたら「迷惑メールにしない」設定で受信箱に戻す作業を行うわけですが、何回戻す作業をやっても、そのうちにまた迷惑メールフォルダーに仕分けられるメルマガというのが存在するんですよ。😅

最近はフィッシング詐欺などを目的にした迷惑メールの増加に伴い、セキュリティー対策ソフトの判定基準も強化されているからか、フィッシング詐欺を疑えるような文面があるだけで、迷惑メールフォルダーに仕分けられることも多いのですね。(^_^)b

で、その迷惑メールとして仕分けられてしまうメルマガの発信者が、メルマガで売り込んでくるテーマというのが笑えるのですが「必ず読まれるメルマガ講座」みたいな、とぼけた内容なんですよ。🤣

※差し障りがあるといけないので、タイトルは若干修正を加えています。

えぇ、毎度毎度、迷惑メールフォルダーにまっしぐらのメルマガしか配信できない人物が、いくら「必ず読まれるメルマガ講座」なんていう募集をかけても、説得力も無ければ参加する気にもならないですよね。(^_^)b

まずは受信箱にちゃんと届くメルマガを配信しなさい・・・ということであり読まれるメルマガ講座を謳うのなら、まず読んでもらえるように受信箱にきちんと届くメルマガを配信して、講座で教えることの証明をすることが先だということです。

それが「必ず読まれる」ための第一歩なわけですので、受信箱に届かなければメールも開いてもらえないし、読んでもらうことすら覚束ないわけです。

自分が発信するコンテンツについては、その内容の根拠となる証拠や証明になりそうなエビデンスが開示できると、説得力が増しますよね。(^_^)b

自分が実践し成果をあげたという実績や、実践成果のエビデンスを開示することで、自分が訴えている主張や伝えたい内容に、目を通してもらいやすくなることを理解しておく必要がある、そう考えているんです。

これはコンテンツビジネスでは絶対条件とは言えないまでも、成果をあげるためには無いよりあったほうが良い条件だと思いますね。

ここで言っているエビデンスというのは、べつに数字の記載された通帳のコピーやドキュメントである必要もないのです。

実際に運用しているサイトやブログのコンテンツを確認することでも、実践者の実在確認にもなれば、提供コンテンツのクオリティを記事一覧や単独記事に目を通すことで判断することは、誰にでもできるわけですからね。

noteの記事をはじめとしてコンテンツライティングで重要なことは、読んでいてストレスにならない文体とその文章で伝えたいことがわかりやすく伝わってくるかどうかであって、文末表現だけの問題ではないと考えています。

伝えたいことをわかってもらえるように、丁寧に伝える努力を怠らなければ相手に伝えたいことが届くのでは無いかと、そう信じているんですよね。

だから難解な言葉や誤解を招きそうな言い回しに注意して、わかりやすく読みやすくということを心がけるだけで、高度なライティングテクニックなんて必要ないっていうのが、私の持論なんですよ。(^_^)b

ライティングを学んだ人が、常識のように口にしがちなのが、文末で「思います」という表現は自信が無さそうに受け取られるから、思いますと言う表現を使わずにきっちり断定しろ、そう言うのだけれど・・・、ね。

まぁ、そんなことを思い出して書き散らかしてみました。

ってことで、今回は

「ライティングの常識やルールを鵜呑みにせずに疑って掛かることも必要だという話。」というコンテンツライティングについての話題でした。^^

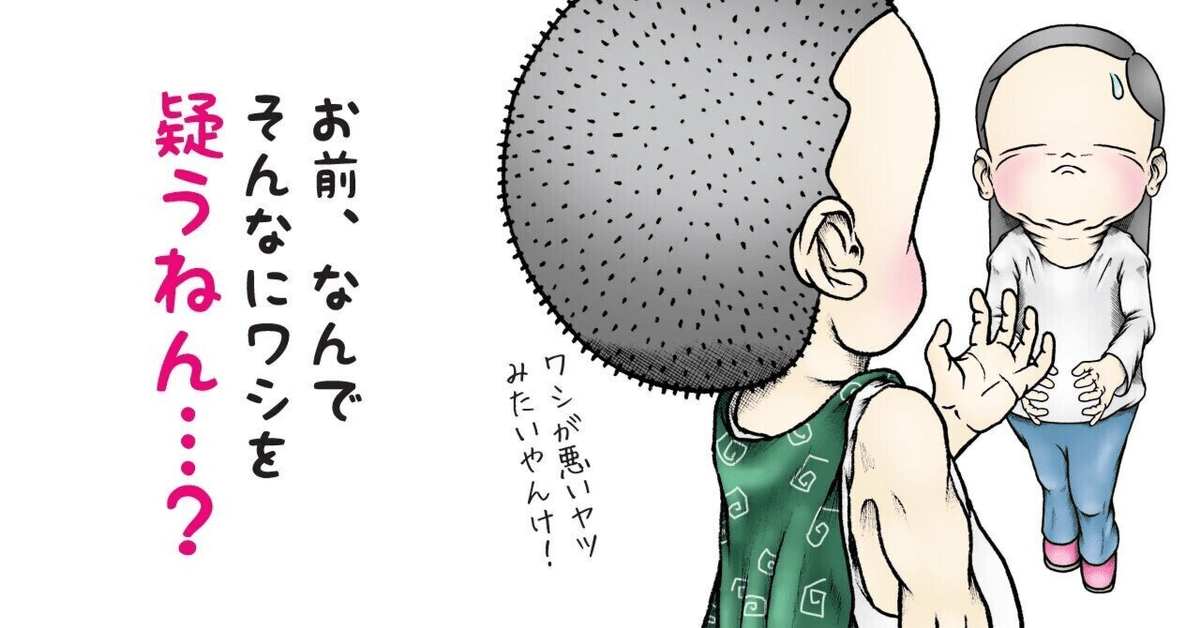

※見出し画像のイラストは、メイプル楓さんからお借りしました。

では!

思うのは 個人の自由 のほほんと

<最近のメインアカウントの人気記事がこちら!>

サポート大歓迎です!いただいたサポートは循環させてラッキーサイクルを回そうと計画しています。多くのnoterさんたちと有益な交流が出来るような企画に使わせていただきますので、ぜひ応援をよろしくお願いいたします!(^_^)b