伊勢国司の北畠氏「北畠神社」北畠氏は京都出身の公家!元北畠八幡宮【三重北シリーズ】【御杖曽爾シリーズ】【宇陀シリーズ】【三重津シリーズ】

伊勢国司の祖・北畠氏を祀る神社。日本最古の石垣など歴史ある神社!と言いたいところが歴史はさほど長くない。ただ、建武中興十五社なのが味噌。

庭園が知る人は知る武将庭園だが、こちらは神社なので神苑では?と思ったが、元々は神宮寺の庭園なんだそうな。なるほど!

紅葉の時期は夜間拝観もしているようですね!

流行るのか?神社×城御朱印・・。山城なので安易に行かないでと注意喚起もされています。

変更履歴

▼HP

公式はないですが、宮司が解説しています。

▼アクセス

三重県津市美杉町上多気1148

▼祭神・本尊と脇時

※後述「▼見どころ」参照

▼見どころ

奥一志の多気御所として栄華を誇った伊勢国司の祖・北畠氏を奉った神社

北畠氏は京都出身の公家である

国の史跡「多気北畠氏城館跡」に鎮座

初代伊勢国司として南朝奉護に尽くした「北畠顕能」を主祭神とする

北畠顕能は、南北朝時代の公卿・武将

北畠親房の三男で、顕家や顕信の弟

建武政権期に父兄とともに伊勢国へ下り、国司に任じられた

多気を拠点に南朝軍事力の支柱として武家方に対抗した

後醍醐天皇と南朝を支えた親房・顕家・顕能の父子3名に対する評価は、時の為政者の都合によって変遷したよう

1342年、ここに霧山城を築き、北畠氏は室町時代末期まで戦国大名としてここを治めた

1576年、織田信長の謀略によって北畠氏が滅亡した

この後、この地には100年近く何もない時代だった

1643年、北畠具房の4代孫・鈴木孫兵衛家が北畠顕能を祭神とし「北畠八幡宮」が設けられた

当初は八幡神の勧請のみで、顕能を奉祀したのは江戸時代説もある

1881年11月、村社北畠神社に改称

1907年12月、多芸村内の16社を合祀

1916年、宝庫・社務所などを整備

1928年10月、現在の本殿ができる

天王により、別格官幣社に列せられたとのこと

本殿は、朱が鮮やかな本殿で、拝殿には天狗が・・もしや太郎か??次郎か?

境内社に多芸神社、留魂社がある

今では庭園がすばらしいとするが、神宮寺「真善院」のもの

1840年、神宮寺は火災に遭い、再興しないまま1898年に廃絶

最後に、雪姫伝説がある

北畠顕能は南北朝時代の公卿・武将や、伊勢国司として南朝軍を支えた以外にも、歌人としても『新葉和歌集』に18首入選した「入道前右大臣」は顕能と考えられていている。

左側の道標には「左 霧山城登山口」、右側の道標は「右 神社庭園参道」とある。

→拝殿・本殿

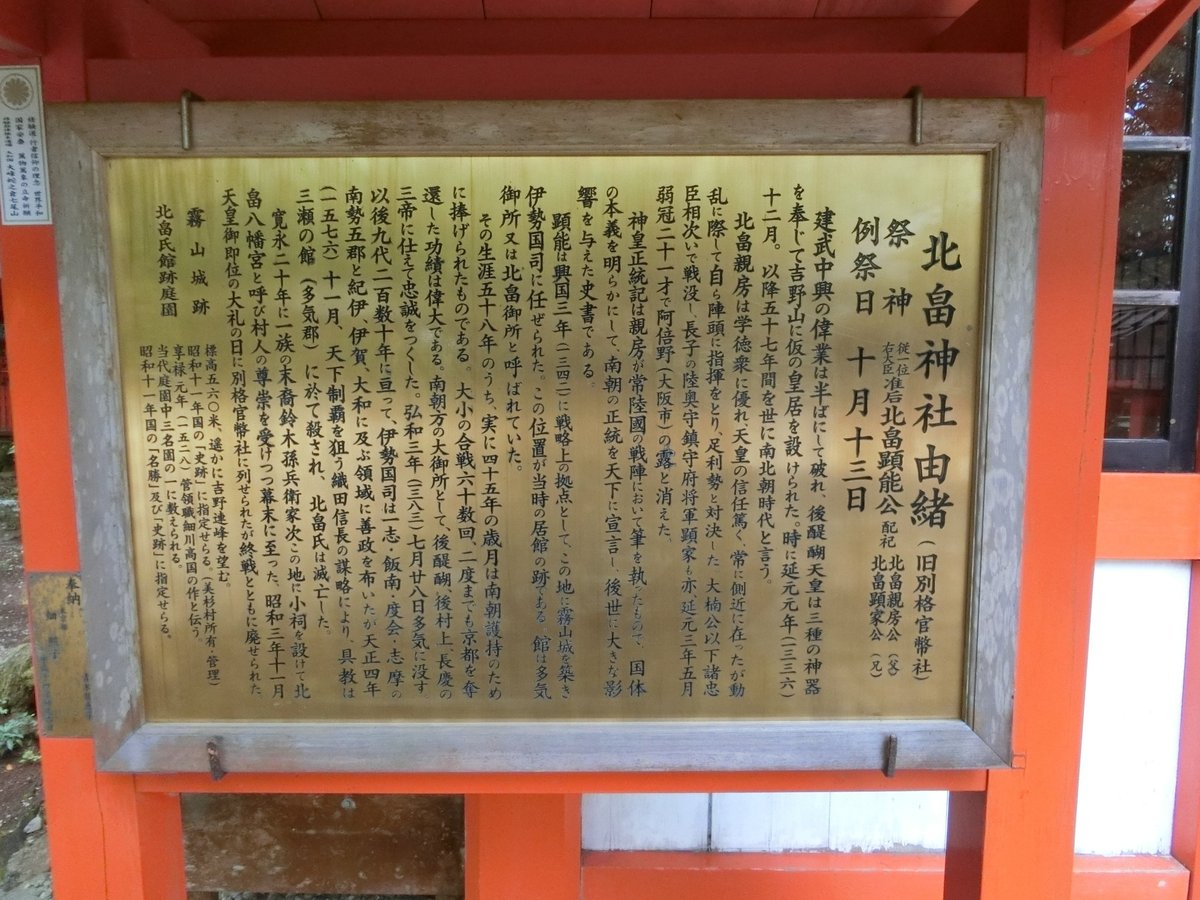

境内案内板

建武中興の偉業は半ばにして破れ、後醍醐天皇は三種の神器を奉じて吉野山に仮の皇居を設けられた。時に延元元年(1336)12月。以降57年間を世に南北朝時代と言う。

北畠親房は学徳衆に優れ、天皇の信任篤く、常に側近に在ったが動乱に際して自ら陣頭に指揮をとり、足利勢と対決した。大楠公以下諸忠臣相次いで戦没し、長子の陸奥守鎮守府将軍顕家も亦、延元3年5月弱冠22才で阿倍野(大阪府)の露と消えた。

神皇正統記は親房は常陸國の戦陣において筆を執ったもので、国体の本義を明らかにして、南朝の正統を天下に宣言し、後世に大きな影響を与えた史書である。

顕能は興国3年(1342)に戦略上の拠点として、この地に霧山城を築き伊勢国司に任ぜられた。この位置が当時の居館の跡である。館は多気御所又は北畠御所と呼ばれていた。

その生涯58年のうち、実に45年の歳月は南朝護持のために捧げられたものである。大小の合戦60数回、二度までも京都を奪還した功績は偉大である。南朝方の大御所として、後醍醐、後村上、長慶の三帝に仕えて忠誠をつくした。弘和3年(1383)7月28日多気に没す。以後9代二百数十年に亘って、伊勢国司は一志・飯南・渡会・志摩の南勢五郡と紀伊、伊賀、大和に及ぶ領域に善政を布いたが天正4年(1576)11月、天下制覇を狙う織田信長の謀略により、具教は三瀬の館(多気郡)に於て殺され、北畠氏は滅亡した。

寛永20年に一族の末裔鈴木孫衛家次この地に小祠を設けて北畠八幡宮と呼び村人の尊崇を受けつつ幕末に至った。昭和3年11月天皇御即位の大礼の日に別格官幣社に列せられたが終戦とともに廃せられた。

→北畠顕能の像と歌碑

→留魂社

→庭園

室町末期の武将・細川高国の作庭と伝えられる。1530年に7代・北畠晴具の義父にあたる管領・細川高国がここに滞在した折に作庭したと考えられている。

石橋で左右に分かれる池は「米字池」として知られる。

プロの目線で紹介していただきます。

紅葉風景は次のサイトですかね。

→本殿左の摂社・末社「多芸神社」

北畠神社での本殿左に「多芸神社」がある。

▼メディア情報

これ以降は本NOTEの下にあるコメント欄で追記します。

▼旅行記

▼セットで行くところ

三重

多いので絞り込みます。(検索は「やんまあ 三重北シリーズ」)

奈良

多いので絞り込みます。(検索は「やんまあ 宇陀シリーズ」)

▼仏像展

#伊勢国司

#北畠氏

#北畠神社

#北畠八幡宮

#三重北シリーズ

#御杖曽爾シリーズ

#宇陀シリーズ

#三重津シリーズ

#神社仏閣

#神社

#神社巡り

#やんまあ

#やんまあ旅行記

#旅行記

#やんまあ神社仏閣

#御朱印

#旅のフォトアルバム

#わたしの旅行記

#一度は行きたいあの場所

#人文学

#三重

#三重北シリーズ

#三重津シリーズ

#伊勢本街道シリーズ

#八幡

#伊勢国司の祖

#建武中興十五社

#武将庭園

#三重

#津市

#多気北畠氏城館跡

#北畠顕能

#北畠親房

#建武政権期

#多芸神社

#留魂社

#神宮寺

#真善院

#雪姫伝説

#新葉和歌集

#入道前右大臣

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?