四度の変身で半月を描く/点と線 -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(42_『神話論理2 蜜から灰へ』-16)

クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を”創造的”に濫読する試みの第42回目です。

これまでの記事はこちら↓でまとめて読むことができます。

これまでの記事を読まなくても、今回だけでもお楽しみ(?)いただけます。

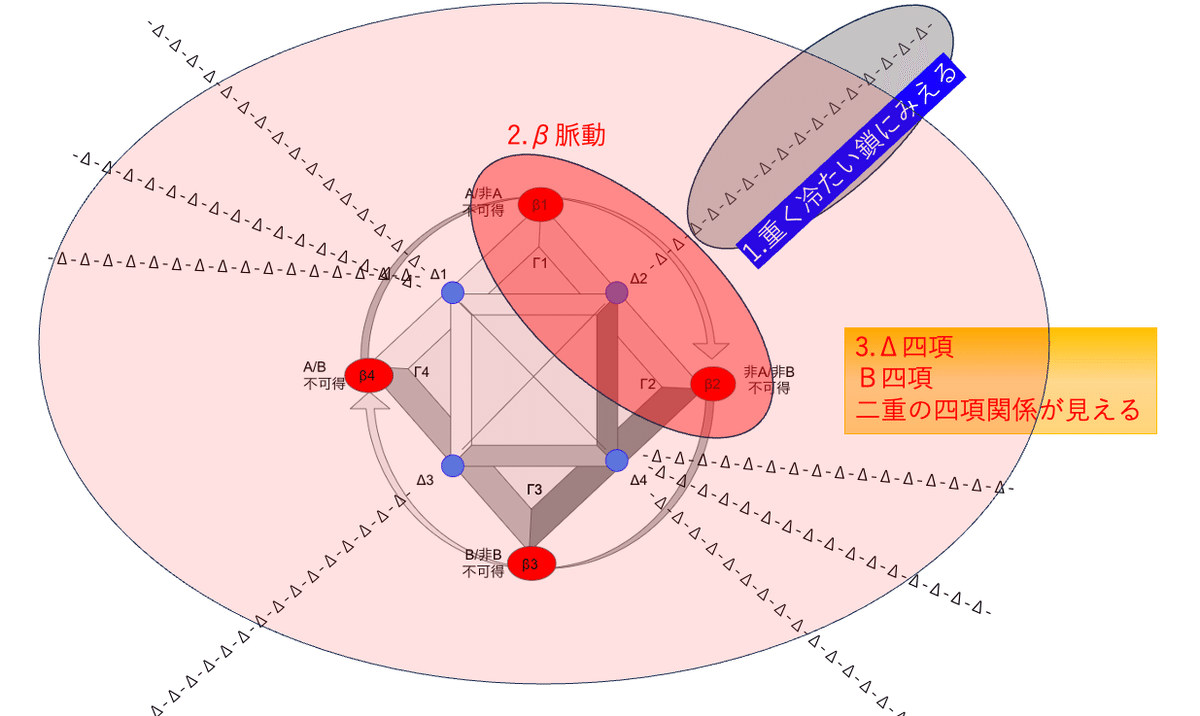

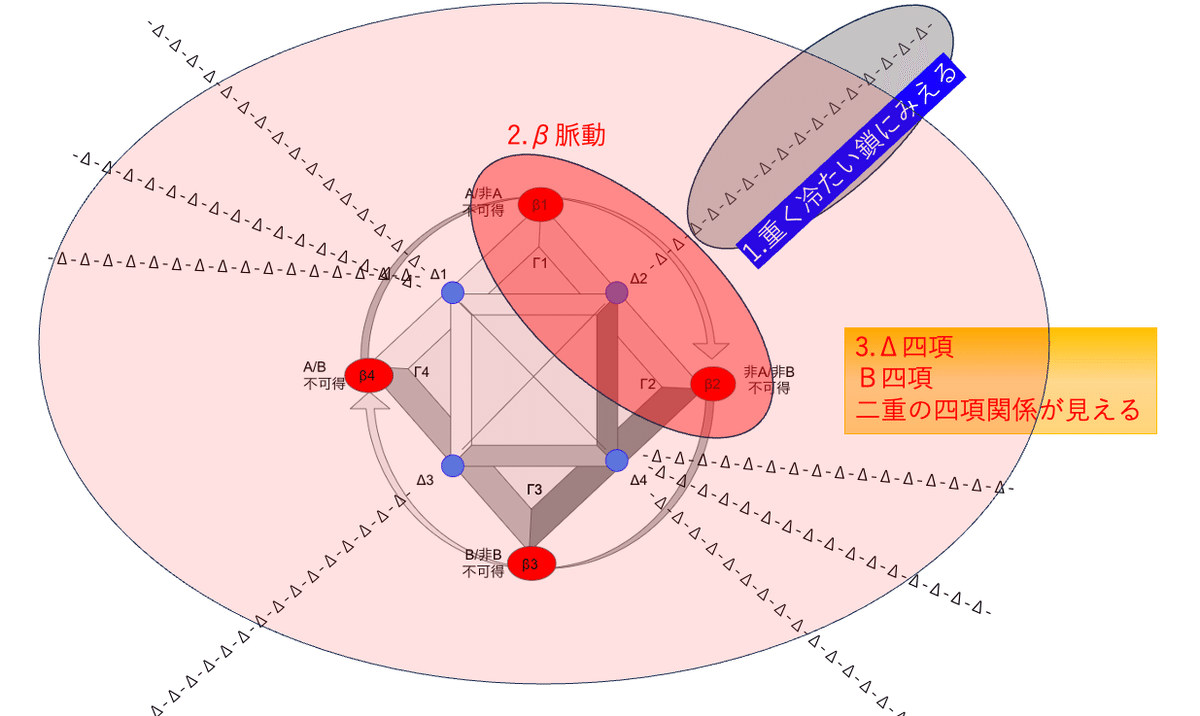

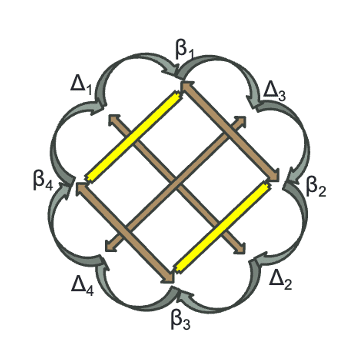

この一連の記事では、レヴィ=ストロース氏の神話論理を”創造的に誤読”しながら次のようなことを考えている。則ち、神話的思考(野生の思考)とは、Δ1とΔ2の対立と、Δ3とΔ4の対立という二つの対立が”異なるが同じ”ものとして結合すると言うために、β1からβ4までの四つのβ項を、いずれかの二つのΔの間にその二つの”どちらでもあってどちらでもない両義的な項”として析出し、この四つのβと四つのΔを図1に描いた八葉の形を描くようにシンタグマ軸上に繋いでいく=言い換えていくことなのではないだろうか、と。

『神話論理』の二巻目、『神話論理2 蜜から灰へ』の後半385ページ「III鳥の巣あさりの再登場」を読んでみよう。

「(ジャガーの)破壊的な火からタバコへ、タバコから肉へ、そして肉から、ジャガーより手に入れた、料理のしたがって建設的な火へ、という循環の存在[…]。この循環は、あるひとつの閉ざされたループを描いており、その操作子がジャガー、ノブタ、鳥の巣あさりである。」

破壊的な火、タバコ、肉、建設的な火(料理の火)。

いろいろな「もの」たちが続々と登場してくる。

つい、それら「もの」たちの「神話的な意味は何か」とか、それらが「何を象徴しているのか」とかいったことを問うてみたくなるところであるが、この言い換えの連鎖、何か「と」何かを結ぶことへの誘いはしばらく放っておこう。

「〜と〜」 / 「〜から〜へ」

いま「〜から〜へ」、「〜から〜へ」、「〜から〜へ」の「循環」というところに注目しよう。

「1から2へ」「2から3へ」「3から4へ」「4から5へ」「5から6へ」「7から1へ」、という循環、「ひとつの閉ざされたループ」にである。

*

ある言葉Aを他の言葉Bへ置き換え、さらに言葉Bを言葉Cに置き換える。

この置き換えが、(1)一直線状の鎖=始端と終端が開いたままの鎖を発生させるのか、それとも(2)循環=閉じたループを描くのか。

このちがいが私たちの思考の様式に、私たちの「心」が行う意味分節の可能性に、たいへんな差異を生じるのである。

不意に「タバコがあれになって…」とか「ジャガーが喋って…」とかほぼ二項だけで構成されているような言葉が飛び込んできた時に、とっさにそれが

(1)一本の始端終端が開いた「線」の一部なのか、それとも

(2)閉じたループの一部なのか、判然としないことがほとんどである。

もちろん(1)はいつでもくるりと巻いて(2)に変換することができるし、(2)もいつでも好きなところで切って(1)にすることができる。

本質的に(1)でしかない語と語の関係があるわけではないし、本質的に(2)でしかありえない語と語の関係があるわけでもない。

あるのはただ「いまここ」で(1)開いた線として伸びているのか、(2)閉じたループの蝶番として振動しているのか、どちらでもあり得るが、いまはたまたまどちらなのか、という話である。

樹を上り下りする「鳥の巣あさり再び」

神話M300a、タカナ族の「鳥の巣あさりの物語」をみてみよう。

むかしあるところに、狩猟は下手だが、畑仕事が上手い男がいた。

彼は妻と、妻の母と暮らしていた。

妻の家族たちは、この男をぞんざいに扱っていた。

獲物を獲ってきたことが無いからである。

*

ある日、義兄弟たちはコンゴウインコの卵を獲ってくるようにと男に命じ、木の上に登らせた。そしてハシゴ代わりに使った蔓を切って、

木の上に置き去りにした。

そして義兄弟たちは木の根を叩いて幹の洞に住む蛇「ボア」を呼び出した。

義兄弟たちはこの大蛇が男を食べると期待した。

* *

男は、枝の先で身をすくめて、腹を空かせ疲れ果てながらも

蛇の攻撃に耐え抜いた。

* * *

すると物音が聞こえてきた。

男はそれを蜂蜜探しが蜂の巣を探す音かと思ったが、

実は木の精霊が蛇を追い払うために立てた音だった。

木の精霊は蛇を追い払うと、木の上に向けて矢を放った。

矢は蔓に変身した。

男はそれを伝って降りることができた。

男は木の精霊を警戒したが、木の精霊は蛇を切り刻んで肉の塊にすると、それを担いで、家に帰るからついてくるようにと男に言った。

* * * *

精霊は大きな木の根の下に住んでいて、その家には肉がたくさん蓄えられていた。精霊の妻が男から「無気力」の”柔らかい固まり”を取り出した。

精霊は生まれ変わった男に膨大な食料の蓄えを授けた。

同時に、意地悪の姻族たちに食べさせるために”毒流しで採った魚を蛇の心臓の脂肪に混ぜた料理”も授けた。

この呪われた食物を食べた姻族たちは、コンゴウインコに、ボアに、そしてコンゴウインコ=ボアに変身し、最後は木の精霊に食べられた。

p.388 M300aを要約

この神話の主人公「狩猟は下手だが、畑仕事が上手い男」について、ある部族で狩猟は主として男性の生業、畑仕事は主として女性の生業という具合に四項関係が固まっている場合、この主人公は

男 / 女

あるいは

狩猟者 / 農耕者

という対立する二極のどちらでもあってどちらでもない者である。

このような、対立する両極のどちらでもあるがどちらでもない存在を、中間的とか、両義的とか、媒介的とか、どちらか不可得、などと呼ぶ。

このような対立する両極のどちらなのか不可得な項は、上の図1で言えば、βの位置を占める。

◇

敵対的な義兄弟と「一緒に」

このβ農耕者の男が、その義兄弟と”一緒に”蜂蜜取りに出かける。

義兄弟というのもこの場合はβ項である。彼ら義兄弟たちは「β狩猟が下手で畑仕事が上手い男」に対して、同盟者であるのか敵対者であるのか、そのどちらか不可得な状態にある。

このひとつめのβ項 農耕者の男と、ふたつめのβ項目 義兄弟とが、一緒になって、つまり二つでありながら一つになって、過度に結合しながら、「木」へと移動してくる。ちょうど猿かに合戦の冒頭、猿と蟹が一緒になった柿の種を植えている状態と似ている。

神話において、β項とβ項の二項対立関係は、過度に結合したり、過度に分離したりと、最大の距離と最小の距離の間で振幅を描きながら脈動する。

◇

降りられないようにしてから動物に喰わせる

それまでひとつになっていたβ1:狩猟が下手で畑仕事が上手い男とβ2:β1男の妻の家族・義兄弟たちとが、「木」において上下に分離する。この木もまた、上/下という経験的感覚的に極めて基本的な二項対立関係(Δ樹上とΔ樹下)の両極をひとつにつなぐ項である。「木」は「上」だけのものでもないし「下」だけのものでもない。上のものでもあり下のものでもある。

この「木」もまたβ項のひとつに見えなくもないが、ちょっと違うかもしれない。木と直接対立しつつ結合したり分離したりする相手方のβ項がどれか、よくわからない。この木はβ二項対立関係の一方の極ではなく、β二項関係を、そしてΔ二項関係を、そこで重ね合わせる結び目になっている。いわば二項関係の手前であり、すでに分けられた後の二項関係のどちらか一方に配することはできない、とみてみよう。

◇

狩猟者が獲物に、獲物が狩猟者に

次に出てくるβ項は木の洞に住むヘビ「ボア」である。

ボアは何と何の経験的二極の間で不可得になっているかといえば、食べる者/食べられる物、あるいは狩猟者/獲物の対立においてである。

この神話の大きなリニアの流れとしては、狩猟者としての能力を持たなかった主人公が、試練を経て、腕の良い狩猟者に変身しました、ということである。そこでこの狩猟者を、神話の語りが終わったあとにこの世に残される経験的で感覚的なΔ項のひとつ、仮にΔ2とおこう。

ではこのΔ2狩猟者と対立する項は何かといえば、獲物である。獲物をΔ1に配置しよう。

Δ1:狩られる者(獲物) / Δ2:狩猟者

β1:狩猟が下手で畑仕事が上手い男は、木の洞に住むヘビ「ボア」によって、あやうく「Δ1:狩られる者(獲物)」にされそうになる。β1はΔ1と急接近するのである。このときΔ1をβ1に押し込んでくるのが、木の洞に住むヘビ「ボア」である。このボアを、上の図のβ4の位置に、即ちΔ1を押してβ1にくっつけようとする動きとして、配置しよう。

…

↓

β4:木の洞に住むヘビ「ボア」

↓

Δ1:狩られる者(獲物)

↓

β1:狩猟が下手で畑仕事が上手い男

↓

…

β4ボアは、β1:狩猟が下手で畑仕事が上手い男をΔ1獲物にしようとするが、その目論見は失敗する!二つの項があわや結合してしまう!というところまで接近したかと思うと、急に分離して遠ざかるのが神話である。

β1:狩猟が下手で畑仕事が上手い男はうまく逃げ隠れして、Δ1獲物になることなく、逃げ続ける。追う者と追われる者、みつかりそうでみつからない、くっつきそうでくっつかない、鬼ごっこのような状態がボアと男、二つのβ項のあいだに展開する。

* *

この命懸けの鬼ごっこが展開されるのが「樹上」である。

樹上は樹下に対立する。

そしてこの樹下が「木の精霊」として活動する。

樹上 / 樹下

謎の「木の精霊」が登場して、β蛇を「肉」にする。狩猟者/獲物の対立でいえばさっきまで前者だった蛇が、いまや後者、獲物の極に振り分けられたのである。

そしてβ1:狩猟が下手で畑仕事が上手い男が樹上から樹下へと降りてこられるようにする。

二極の一方を選ぶ/二極を分離し混ざらないようにする

この木の精霊は、β1:狩猟が下手で畑仕事が上手い男から、彼の狩猟能力を奪っていた「無気力」なるものを取り除き、彼を膨大な肉にアクセスできる狩猟者Δ2に変身させる。β1:狩猟が下手で畑仕事が上手い男は、ここでただの狩猟者の男のひとりになったのであり、男/女、狩猟者/農耕者の二極のあいだで不可得になった状態から、男=狩猟者という一方の極だけを選んで、この極に安定的に安住、固定されるようになった。

上の図1でいえば、この時点で主人公は、β1の位置を占める存在から、Δ2の位置を占める存在へと変容することになるのだが、まだ、彼にはβ義理の兄弟たちとの対決が残っている。

…

↓

β4:木の洞に住むヘビ「ボア」

↓

Δ1:狩られる者(獲物)

↓

β1:狩猟が下手で畑仕事が上手い男

↓

Δ3:樹上

↓

β2:β1男の妻の家族・義兄弟たち

↓

Δ2:狩猟者

↓

…

木の精霊は、β1:狩猟が下手で畑仕事が上手い男の男をβ2義兄弟にもとに帰し、そして両者の間の完全な分離を切る。

* *

* *

変身の連鎖でループを閉じる

ここで最後の展開がおもしろい。

β2義兄弟たちは、毒という食べ物ではないものを食べ物として食べてしまう。つまりβ義兄弟たちは、食べ物なのか食べ物でないのか不可得なβ項である「毒」と過度に結合し、そこで命脈が尽きる。

β義兄弟たちは、まず「コンゴウインコ」(Δ3樹上にあるもの)へ変身する。そしてコンゴウインコからコンゴウインコを食べるボアへ(β4)。そしてボアから「ボア=コンゴウインコ」へ。最後に、ボア=コンゴウインコという木の精霊の食べ物(獲物Δ1)へ。一挙に四回の「〜から〜へ」の変身を遂げる。

この神話では、ある項から、他の項へ、項から項への置き換えが循環しループを描くようになっている。興味深いのはその場合、神話の最後に至るまで、「〜から〜へ」β項からβ項への変身が続くことである。図1のΔ項の位置を占める経験的感覚的にはっきりと対立する二極を語りの最後に残すのではなく、最後までβ項だけでループを描き続ける。しかもボアも、木の精霊の食べ物も、二度目の登場である。

まるでループを、循環を、同じところをぐるぐると回る様を描き出すことを第一に語られているようである。

ここで最初の図に戻ると、いつの間にか上手い具合に八項の変換関係が成立していることがわかる。

↓

β4:木の洞に住むヘビ「ボア」

↓

Δ1:狩られる者(獲物)

↓

β1:狩猟が下手で畑仕事が上手い男

↓

Δ3:樹上(コンゴウインコ)

↓

β2:β1男の妻の家族・義兄弟たち

↓

Δ2:狩猟者

↓

β3:(コンゴウインコ=ボア)

↓

Δ4:樹下

↓

(β4)

ここでコンゴウインコ=ボアというのが謎であるが、Δ4樹下においてΔ2狩猟者と結合するものであるβ3の位置になにか充当する必要があるため、「樹上の獲物」であるコンゴウインコを樹下のヘビと結合して下ろしてきました、というものを作っているのだろう。コンゴウインコ=ボアはよくできた項で、β4ボアと、狩猟者/獲物の関係で真逆に異なりながら、しかしどちらも「ボア」であるという点で「同じ」である。

こうして八項すべてが揃う。

どの項も始点ではなく、どの項も終点ではない、順番に置き換わりながら、四つの二項対立関係を分けつつ結ぶ=分節し続ける、というループ構造ができあがる。

*

ここでレヴィ=ストロース氏は、「線」から「ループ」へ、という言葉を用いて興味深いことを書かれている。

「わたしがおこなっている調査は、任意に選んだある点を出発点にして、体系的に、縦横、上下、右から左、左から右と、神話の領野を走査して、同じ線上に次々と並んでいる神話のあいだ、あるいは他の神話の上とか下にあって、別の線上に位置する神話のあいだにある、ある種のタイプの関係を認識可能にすることである。しかし同じ線上と別の線上というこの二つのいずれの場合でも、走査という操作と[…]操作の対象となっている神話のとあいだには区別がありつづけていた。ところで、M303をきっかけにして、操作とその対象の関係が逆になってしまったようである。」

神話は、それぞれの神話は、それぞれの神話の要素は、「線上」に「次々と並」べられることもできる。確かに言葉は、AはBです、BはCです、という具合に言い換えを重ねていき、そのひとつひとつの言い換えだけを見れば、始端と終端を持つ「線」のような姿をしている。この短い線をひとつひとつ辿って繋げていくこともできないわけではない。

そしてそのような線は一本だけでなく、何本にもなる。

ある線と、別の線。

レヴィ=ストロース氏はこれまでの分析では、このような線が何本も、いわば並行して走っている姿を前提として、ある線から他の線へ、第一の線から第二の線へと次々と飛び移りながら、「関係」ありと思しき共通の部分をいわば”走査線”のようなもので繋いで行ったという。しかし、このどちらか不可得なβ項ばかりが「〜から〜へ」で閉じたループを描くようにつながっていく神話群にいたり、「操作とその対象が逆になってしまった」という。

走査線

すなわち、以前はもともと並行して複数走っていた線たちへ、斜めに、あるいは垂直に横断する形で走査線を重ね合わせて、その交点を”異なるが同じ”ものとしして結んでいった。

しかしこれが逆転する。

まず、ある一つの走査線のようなものが走りつつ、”異なるが同じ”項たち、β項からβ項への変容・変身を引き起こしていく。

この走査線は、ただ一本の「線」ではなく、まさにオシロスコープの走査ビームが描く線、ブラウン管の走査線のように、振幅を描く振動、最大値と最小値の間の振動であった。

『神話論理2 蜜から灰へ』の408ページの図からイメージできる。

そしてこの振動が描く走査線から、それを横切るように、いくつもの「線」たちがまっすぐ伸びていく。

上の図で言えば、-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-の「線」の束に見えていた神話群が、実は、最小構成で八つの項が次から次へと変身・変容しつつ循環してループを描く走査の操作を通じて、いわばその効果、いわばその陰として引かれた線なのであったということが明らかにされる。

「[…]まず第一に、最初は水平であった操作がとつぜん垂直になったように見える。ついで[…]神話の領野の特権的な点の集まりで規定されているのであるが、対象としての統一性が捉えられなくなり、それらの点を結びつけていたのは走査の一貫した動きであったにもかかわらず、M303が走査という行為の外にあるように見えてきたのである。つまり走査がM303という神話であることになり、走査されたいくつもの点は、M303にわれわれがおこなう一連の操作になってしまうのである。」

pp408-409

水平だった線たちが、垂直の振動の効果に見える。

「特権的な点の集まり」だった-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-たちから、それ自体としての本質というか即自性、統一性のようなことが脱落する。

そうして神話とは、「走査されたいくつもの点」からなる線のことではなく、「走査」”する”ことの方である!ということになる。

点が集まって線になるのではなく、線が交差するところが点になる

この話を踏まえて、神話M302をみてみよう。

むかし、ある夫婦がいた。

妻は肉を食べたがったが、夫は猟が下手で、

肉を手に入れることができなかった。

妻は自分がひとりで狩に行くからと、シカの足跡を追って出かけて行った。

*

何日追跡しても、足跡の主のシカに追いつかない。

実はこのシカ、ある男が変身しているものだった。

シカは男の姿に戻ると

「狩猟下手の夫と別れ、自分と結婚するように」

と提案した。

しかし、妻はこの申し出を断り、家に帰ることにした。

* *

シカ男は「家にはいつまでたっても帰れないだろう」と呪いをかけた。

(後半に続く)

p..393 M302を要約

この神話のはじまりも、先ほどの神話と同様に、

男 / 女

|| ||

狩猟者/耕作者

という経験的で感覚的にありうる二項対立のあいだで、あえて「区別をなくそうとする」運動を引き起こす。男性が下手な狩猟者のまま優れた耕作者であり、女性が潜在的に耕作者でありながら優れた狩猟者である、というように、経験的に真逆に分離した両極を、あえてひとつに短絡する。これについてレヴィ=ストロース氏は「あるときは男性であり、あるときは女性であるが、どちらの様相も諦めきれない」項であると書く(p.296)。

狩猟者男性でありながら、猟が下手な夫。

非狩猟者女性でありながら、猟が得意な妻。

この二人は、狩猟者なのか非狩猟者なのかどちらかわからない「不可得」な存在としてのβ項である。神話の冒頭でいきなりβ項が二つも出てくる。

ここで仮に、この対立関係をおいておこう。

β1:β2男の妻 / β2:狩猟が下手な男

*

遠か近か、ではなく、遠"から"近"へ"

次のくだりで、夫婦は距離的に分離する。

そして妻は「人間の男が変身している鹿」、つまり人間なのか動物なのか不可得、男=狩猟者なのか獲物なのか不可得なβ項を追いかけ、急接近する。もともと遠く離れていたものが接近する、遠→近のあいだの移行があったということが重要である。遠か近か、ではなく、遠から近へ。

この獲物でもなく狩猟者でもないβシカ男は、この人妻にプロポーズをする。ここで二つのβ項は過度に接近するが、妻はこれを断り、夫の待つ家に帰ろうとする。ここでβシカ男とβ狩猟者妻は過度な接近から転じて分離へと向かう。

+ +

ちなみにこの女性狩猟者が追う「シカ」は「大気圏の空と親近性があり」、つまり、天体がうごめく宇宙ではなく、そこから雨が降る大気圏内の空

近いものであり、このシカは空の水と地面との「結合」を表しているとレヴィ=ストロース氏は書いている。男が変身したものであると同時に、このような点からもシカはすでに中間的で両義的なβ項の位置に入りやすい項なのであった。

そしてこの地面と地面に近い空の結合である「シカ」にはしばしば「ブタ」が対立するという。なぜブタがシカと対立するかといえば、ブタはいつも地面を掘り返す習性があり、従って地面と地面のすぐ下の地下(掘ればすぐに地上に顔を出すような浅い地下)との結合を表す。

地面と地面に近い空 =シカ

地面と地面に近い地下 =ブタ

そういえば日本でも、”多すぎる太陽を射落とす”系の神話にしばしばシカを射る話が重なるが、これはおそらく「遠くの/過剰な/火」と「近くの/適度な/水」の対立を組んでいるのかもしれない。

遠くの/過剰な/火

/

近くの/適度な/水

ここで前の神話に出てきた「地面と空気の結合を実現しているオウム=ヘビという両者を合わせもつ存在」や、水陸両性で「水と地面の結合を表」す「カピバラ」もまた、人間が住むことのできる地面から半分ずれた、人界と非人界、どちらのものか不可得な存在である。

地面と地面に近い空 =オウムヘビ

地面と地面に近い水界 =カピバラ

カピバラが水/陸のどちらにも属するというのは感覚的にもわかりやすい。カピバラのような項は、ぽんと持ってくるだけで、経験的な姿のまま、対立する二極の間の両義性・媒介性を体現することができる。

一方で「ブタ」や「シカ」のような項は、それ自体としては、地下/地面、水/陸、空/地といった対立に対しては、あくまでも「完全に地面に属する」項であり、そのまま連れてきただけでは、地面と非-地面との媒介項にはならない。

ブタやシカに両義的媒介性を獲得させるためには、ブタとシカを対立させて、一方が地上においてどちらかといえば地下よりであり、他方が地上においてどちらかといえば空より(軽やかにジャンプする。あるいは雨粒のような模様がある、など)である、という微妙な様相における対立を際立たせることになる。この点で、二極のどちらでもありどちらでもない「曖昧」で「中間的」な項たちもまた、二項セットになっている必要がある。

*

神話の分析に戻ろう。

妻は狩を継続した。

そして三日経過したと思っていたものが、実は三年経過していた。

シカ男が狩猟妻を追いかけてきて、ツノで突き刺して命を奪う。

彼女の肉をジャガーが食べ、皮膚だけを残した。

皮膚は沼地の植物に変身した。

彼女の髪の毛についたシラミの卵が穀物に変身した。

彼女の脳からはシロアリとシロアリの巣が生まれた。

* * *

夫は妻が何年も帰ってこないので心配になり、探しに出かけた。

途中で何羽かの猛禽類に出会い、妻の不幸な運命を知らされた。

そして猛禽類たちは「今後人間は、沼地に茂る草に囲まれた蟻塚の前を通るたびに、シロアリがシュウシュウという音を聞くことになる」と告げた。

男は妻を探し続け、大きな川の岸にたどり着いたが、そこで水にさらわれて、泥に埋まって命を落とした。

男の体はオスメス二匹のカピバラになった。

これがカピバラの起源である。

β狩猟に出かけた妻はβシカ男と”分離”し、改めてβ夫との”結合”へと向かおうとするが、このβ夫婦の結合は永遠に分離されたままとなる。まずあっという間に三年という時間が流れ、その間、夫婦は離れ離れのままになる。

しかもその後も、β妻がβ夫のところに帰り着くことはなく、βシカ男に追いつかれ「角で突かれて」、つまり一方が他方に陥入するほど過度に結合してしまう。

ここで、βシカ男を上の図のβ4の位置におこう。

β4はβ1:β2男の妻と分離したり結合したり、最大の距離と最小の距離のあいだを脈動する。

β1:β2男の妻 / β2:狩猟が下手な男

ここからβ1妻が四つに分かれる。

皮膚だけ(内/外 不可得)

沼地の植物(水/陸 不可得)

虫の卵から穀物へ(食べられないもの/食べられるもの 不可得)

シロアリのその巣(地上/地下 不可得)

この分かれた先の四項もまた、中間的で両義的、対立する二極のどちらか不可得という様相を象徴するようなものたちばかりである。

なんとよくできた神話だろうか。神話とは「走査されたいくつもの点」からなる線のことではなく(点としての線ではなく)、「走査」”する”ことの方、点を前提としない線それ自体である。まさにこの走査線が、走査ビームが振幅を描きながら脈動している。

*

二匹(オス/メス)のカピバラに変身

話はここで終わっても良さそうだが、まだ終わることはできない。

β夫がまだそのままである。

振動状態にあるβ項は、Δ四項のどれか一つと結合されてΔ項の位置に安住させられないことには、神話の話はオチない。

ということで、この神話では夫は水/陸の境界で泥に埋まる(地上/地下の隙間に挟まる)ことで、オスメス二匹のカピバラに変身する。上述のようにカピバラもまた経験的なΔ水/陸の対立に対するβ項の位置を占めるが、このβカピバラが、オス/メスという経験的で感覚的に安定してどちらか一方を選択しやすいΔ二項に分裂する。振動するβ項を、二つのΔ項に分割することで、その振動状態を最大値と最小値だけにピン留めする。

いまβ妻は四つに分かれ、夫もまた四つに(二匹のカピバラは「二だろう!」と思われるかもしれないが、同時に水/陸もわけているので、四でよいのである)分かれる。

一が四に分かれる。そしてこの四を分けつつ繋いでおくために、第二の四項関係が重なる。これは曼荼羅を生成するアルゴリズムでもある。

この神話の二重の四項関係をみてみよう。

↓

β1:β2男の妻

↓

Δ3:シロアリとシロアリの巣(地上/地下 不可得)

↓

β2:狩猟が下手な男

↓

Δ2:沼地の植物(水/陸 不可得)=ジャガーが食べ残した皮膚

↓

β3:二匹のカピバラ

↓

Δ4:狩猟で得られる肉

↓

β4:シカ男

↓

Δ1:穀物(栽培作物):β1妻の髪の虫の卵から

まず、神話の語りのリニアな順番に従って、狩猟に出た妻β1からみてみよう。β1妻はβ4シカ男と過度に結合し、その結果β1妻の”中身”がΔ3:シロアリとシロアリの巣に変身する。Δ3蟻塚は「沼地に茂る草に囲まれた」ものであり、そこにβ2夫が訪れる。このΔ3ででβ2夫は沼にはまって、Δ2沼地の植物と渾然一体となって、そこからβ3二匹のカピバラに変身する。カピバラはΔ4狩猟で得られる肉であるが、この神話においてはβ4シカに刺されてジャガーに食べられたβ1妻の中身もまたこれと同じく、狩猟対象の獲物である。

このようにして、いずれもが始点でもなく終点でもない、互いに対立する相手と「異ならないが異なる」という資格でのみその占める位置を分節し続けている八項の関係ができあがる。

* *

第一の神話(上のM300a)では、β人間たちが一度コンゴウインコに変身させられ、次にヘビに変身させられ、そして改めて「コンゴウインコ=ボア」(ボアはヘビの種類である)に変身させられた上で、精霊に食べられる。次から次に変身を繰り返しながら、二を一へ、一を二へ、また二を一へと最大振幅に二極化させたかと思えば最小振幅で距離ゼロにさせ、また最大振幅に引き離す。これを本一連の記事では仮にβ脈動と呼ぶのである。

神話とは「走査されたいくつもの点」からなる線のことではなく、「走査」”する”脈動、振幅を描く脈動の方である。とはいえそのことに気づくまでには、大変な道のりが必要になる。レヴィ=ストロース氏は次のように書いている。

「この確定不可能な関係は、たぶん、ある閉ざされた体系の知識であると主張するための代償なのであろう。つまり最初は、全体の構成がわかっていない体系の要素をつなぐ関係の性質について多くを学べるが、ついには、形を変えて繰り返し現れる関係が、要素間の新しいタイプの関係を明らかにするよりは、体系の構成について多くを教えるようになる。それゆえ両者を同時に知ることは決してできないのであって、体系全体の構造に関する情報を集めるか、体系の要素のあいだにある特殊な関係に関する情報を集めるかで満足するほかなく、決して両者を一緒にできないようである。しかしながら[…]要素間についての十分な数の関係をあらかじめ手にいれることなしに、いきなり構造を扱うことはできない[…]」

神話を分析する、というか、読む試みは、まず最初「全体の構成がわかっていない体系」の内部に位置付けられると思われる「要素」たちを拾い集め、その要素たちの「関係」のあり方を記録していく作業になる。

この作業を繰り返していくうちに、この要素たちの関係のネットワークがどのような姿をしているか、その「体系の構成」が見えてくるようになる。これがすなわち「構造」である。

ここでレヴィ=ストロース氏は「体系全体の構造に関する情報を集める」ことと、「体系の要素のあいだにある特殊な関係に関する情報を集める」ことのちがいを意識するよう促す。

上の引用の直前で、レヴィ=ストロース氏は次のように書いている。

「構造分析は、どの末端から開始しようと、かならず、一定期間の後に、ある確定不能な関係に直面する。その関係は、あとから検討したどんな神話をも、その直前のいくつかの神話の局部的な変形であることにし、かつかならず、調査の領野に含まれている神話のすべてあるいは一部を包括的にまとめたものにする。」

構造は項に先行する。

項が構造に先行するわけではない。

神話の語りや分析が、あるひとつの項、ある言葉で呼ばれ、ある名で指される項からはじまらざるをえない以上、最初は項が見え、ある項が主語となってある動詞において他の項とつながり、あるいは近づいたり、離れたり、変形したり、変身したりする様子が見えてくる。

ところが、この項と項の関係は、第一次的に存在する項が第二次的に結びつけられていく操作の結果ではないのだ。

ことは逆で、関係がまずある。関係というとどうしても項に対して第二次的な感じがするのであれば、「構造」と呼ぼう。構造がまずある。

この構造は二項対立関係の対立関係としての四項関係を二つ重ねて、八つの項がぐるりと循環する形をとる。この循環が「閉じた」ループを描くのは、八項関係において隣り合う二つの項が、かならず「異なるが、同じ」ものとして置き換え可能、変身可能、ふたつのままひとつになることができる場合である。

この条件さえ満たすことができるなら、どの項の次に、他のどのような項がきてもよい。

ある一つの項の隣に来るのが「必ず」どれか特定のある項でなければならないということはない。

ひとつの項が選ばれたからといって、その隣の項、さらにその隣の項が、自動的に何か特定の「ひとつ」に決定されるわけではない。むしろ「隣」に何が来るのかは、確定することは「確定不能」である。

そして「確定」は不能であるが、ある一つの項の隣に、ある別の項を仮にポンと置いてみることはできる。いくらでもできる。

・・

いやいや、この言い方も気をつけた方が良さそうだ。

「第一の項」の「隣」に、「第二の項」を「置く」。

そんなことをいうと、まるで第一の項と第二の項が、それぞれあらかじめそれとしてどこかに常備されているようではないか。

一の隣が二なのは、そのように分けたからである。

「隣」云々ということができるのは、境界線を引いたからである。

隣とか、置くとかいう用語ではなく、「分ける」とか「線を引く」という表現を使いたい。あるいは「わけつつある」とか「線を引きつつある」とか「分けているような分けていないような」とか「線を引いているような引いていないような」とか。すなわち、β脈動しているコトバを。

おまけのAI生成画像

つづく

つづきはこちら↓

関連記事

いいなと思ったら応援しよう!