#歌舞伎座

秀山祭九月大歌舞伎『妹背山婦女庭訓』『勧進帳』*歌舞伎座の秋単衣は九寸帯がマストアイテム

一幕目『妹背山』の『花渡し』の場、上手の襖から現れた玉三郎丈(定高)動く人形のように隙がなく、松緑丈(大判事)はいつものお茶目さを封印。そして、定高と大判事、二組の親子の不遇を息を詰めて見届けた客席は二幕目の『勧進帳』で大はしゃぎ。亡くなった吉右衛門丈が「孫の丑之助を義経に、また、弁慶をやる」という「八十路の夢」を息子・染五郎丈と共に果たす幸四郎丈の弁慶を応援したいのだ。拍手に応えて幸四郎丈が熱演

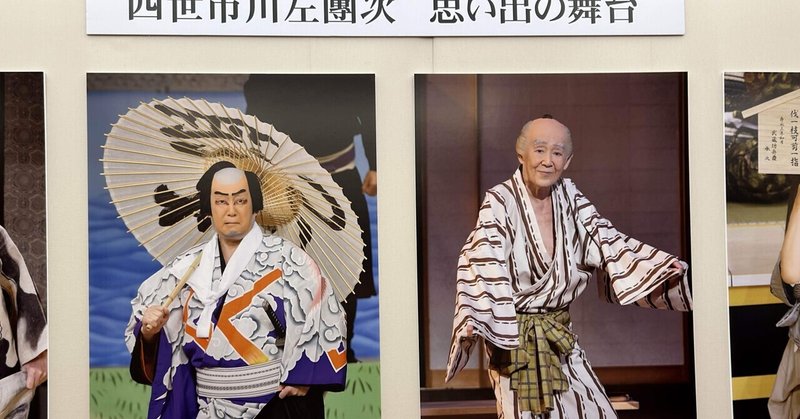

もっとみる團菊祭五月大歌舞伎『鴛鴦』『毛抜』『幡随長兵衛』 どの演目も趣向が盛り沢山!

一幕目は51分、二場の舞踊劇『鴛鴦襖恋睦(おしのふすまこいのむつごと)』。ラストで鴛鴦の羽を描いた袖をパタパタと。綺麗でした。

さて、そのストーリーは?

河津三郎は曽我兄弟の父。後に、暗殺される人物だけに、なんやかやで敵が多い。赤っつらの股野五郎もそのひとり。河津三郎を妬む股野は、遊女・喜瀬川を彼から奪おうとして彼に相撲を仕掛け、負けてしまったのである。泉のほとり、河津に生き血を飲ませて狂わせ

猿若祭二月大歌舞伎『籠釣瓶花街酔醒』で雨ゴートをウォッチング

『籠釣瓶花街酔醒(かごつるべさとのえいざめ)』勘三郎丈の十三回忌。勘九郎丈の佐野次郎左衛門と兵庫屋八ツ橋を七之助丈。いやらしい悪役に松緑丈、仁左衛門丈の魅了みたっぷりで、ハラハラ見守る女房おきつは時蔵丈。おっちょこちょいの下男に橋之助丈。その他、あのお役も、このお役も、豪華豪華。

今まで見てきた歌舞伎と違ってた。始まりは暗転。真っ暗な中に幕を引く音が聞こえ、バッとライトに照らされた舞台はお馴染み