分割注意とリフレーミング。小児のワクチン接種時の痛みを軽減

📖 文献情報 と 抄録和訳

痛みをリフレーミングする:分割注意とポジティブメモリーリフレーミングによる小児の注射針の痛みと苦痛の軽減- 実証可能性無作為化比較対照試験

📕Braithwaite, F. A., et al. "Reframe the Pain: Divided Attention and Positive Memory Reframing to Reduce Needle Pain and Distress in Children–A Feasibility Randomized Controlled Trial." European Journal of Pain. https://doi.org/10.1002/ejp.1992

🔗 DOI, PubMed, Google Scholar 🌲MORE⤴ >>> Connected Papers

※ Connected Papersとは? >>> note.

🔑 Key points

- 小児における予防接種のネガティブな影響を軽減するための看護師主導の2つの新しい介入、分割注意とポジティブメモリーリフレーミングは実行可能であり、注射に関連する恐怖を軽減する可能性があった。

- 看護師は、非臨床環境(学校)を含むさまざまな環境において介入を行うことができた。

- これらの介入は、苦痛を最小限に抑える方法で、小児への予防接種をより広く普及させる可能性を持っている。

[背景・目的] 小児期における注射器による処置の否定的な経験は、成人期における医療回避やワクチン接種のためらいにつながる可能性がある。我々は、予防接種のネガティブな影響を軽減するために臨床看護師が行う2つの新しい介入、分割注意(devided attention, DA)とポジティブメモリーリフレーミング(positive memory reframing, PMR)の実施可能性を評価した。

[方法] 8~12歳の小児を、通常ケア(usual care, UC)、DA、PMR、または併用(DA+PMR)の4群に無作為に割り付けた。実施可能性を評価するため、ビデオ録画された介入、看護師の経験(電話インタビュー)、介入に関する子どもや親の記憶(ワクチン接種後2週間の電話インタビュー)を詳細に分析した。主な臨床結果は、ベースライン、接種直後、接種2週間後(回想)に評価された針に関連した痛みの強さと恐怖に関する子供と親の評価であった。

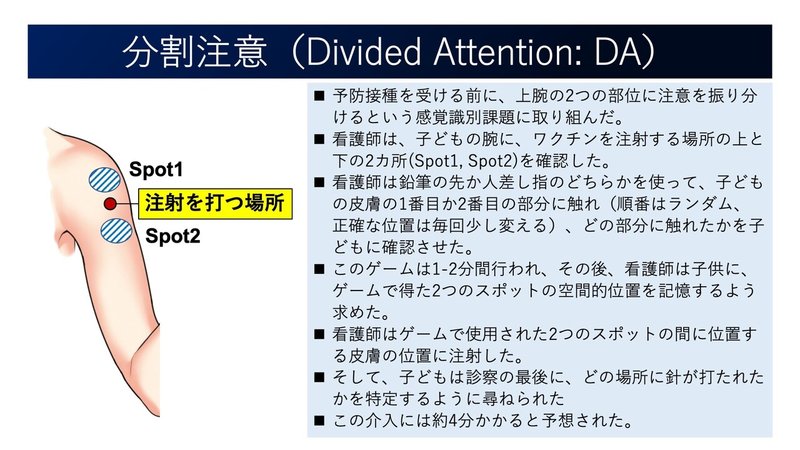

✅ 分割注意介入とは?

- 予防接種を受ける前に、上腕の2つの部位に注意を振り分けるという感覚識別課題に取り組んだ。

- 看護師は、子どもの腕に、ワクチンを注射する場所の上と下の2カ所(Spot1, Spot2)を確認した。

- 看護師は鉛筆の先か人差し指のどちらかを使って、子どもの皮膚の1番目か2番目の部分に触れ(順番はランダム、正確な位置は毎回少し変える)、どの部分に触れたかを子どもに確認させた。

- このゲームは1-2分間行われ、その後、看護師は子供に、ゲームで得た2つのスポットの空間的位置を記憶するよう求めた。

- 看護師はゲームで使用された2つのスポットの間に位置する皮膚の位置に注射した。

- そして、子どもは診察の最後に、どの場所に針が打たれたかを特定するように尋ねられた

- この介入には約4分かかると予想された。

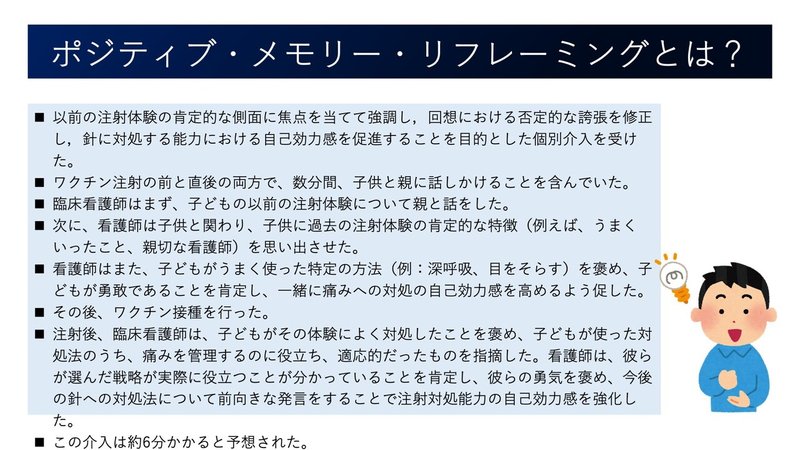

✅ ポジティブ・メモリー・リフレーミングとは?

- 以前の注射体験の肯定的な側面に焦点を当てて強調し,回想における否定的な誇張を修正し,針に対処する能力における自己効力感を促進することを目的とした個別介入を受けた。

- ワクチン注射の前と直後の両方で、数分間、子供と親に話しかけることを含んでいた。

- 臨床看護師はまず、子どもの以前の注射体験について親と話をした。

- 次に、看護師は子供と関わり、子供に過去の注射体験の肯定的な特徴(例えば、うまくいったこと、親切な看護師)を思い出させた。

- 看護師はまた、子どもがうまく使った特定の方法(例:深呼吸、目をそらす)を褒め、子どもが勇敢であることを肯定し、一緒に痛みへの対処の自己効力感を高めるよう促した。

- その後、ワクチン接種を行った。

- 注射後、臨床看護師は、子どもがその体験によく対処したことを褒め、子どもが使った対処法のうち、痛みを管理するのに役立ち、適応的だったものを指摘した。看護師は、彼らが選んだ戦略が実際に役立つことが分かっていることを肯定し、彼らの勇気を褒め、今後の針への対処法について前向きな発言をすることで注射対処能力の自己効力感を強化した。

- この介入は約6分かかると予想された。

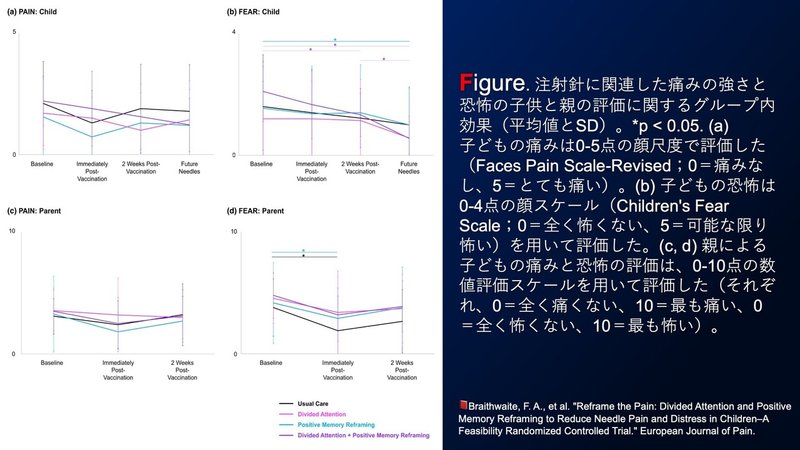

[結果] 合計54組の子供と親がスクリーニングされ、41組が組み込まれた(10/グループ、PMR(n = 11)を除く)。介入は必ずしも意図したとおりに完了しなかった。参加者の10%~22%が完全な介入を受け、2名がプロトコール違反に関連した有害事象を経験した。予備的なグループ内分析では、子どもや親の痛みの評価には影響がなかった。しかし、DA+PMRの子どもは、思い出したときの恐怖を軽減し(p=0.008)、PMR(p=0.025)とDA+PMR(p=0.003)は将来の注射針に対する恐怖を軽減していた。また、UC(p=0.035)とPMR(p=0.035)では、接種直後の子どもの恐怖に関する親の評価も低下していた。

[結論] UCとPMRでは、接種直後から子どもの恐怖感が軽減された。臨床的な予備的な結果は、特に注射針に関連する恐怖心の軽減について有望であると思われる。

🌱 So What?:何が面白いと感じたか?

闇を消すことは、闇自体への注意によるものではない。

闇を消すことは、光への注意によるものである。

『シロクマ理論』、というものがある。

✅ シロクマ理論を証明した実験と皮肉過程理論

- 実験者は被験者に「これからしばらくの間、何を考えても構いません。ただし、シロクマのことだけは絶対に考えてはいけません。」と教示する。

- すると当然、被験者はシロクマのことを考えないように努力し始める。

- しかし、努力すればするほど、シロクマのことが頭に浮かぶという皮肉な現象が生じてしまう。

- この現象を、皮肉過程理論(Ironic process theory)と呼んだ。

- 人間が何らかの思考統制(mental control)を行うとき、そこには実行過程(operating process)と監視過程(monitoring process)という二つの認知プロセスが機能する。人間は基本的に実行過程で様々な思考活動を行う。しかし、何らかの理由で思考統制が求められると、監視過程が機能し、実行過程内の統制対象の有無をチェックし始める。

- シロクマを考えないようにコントロールしなければならない時、監視過程が実行過程内へのシロクマに関する思考の侵入をチェックし始めるわけである。ところが、監視過程がシロクマをチェックするためには、必ずシロクマを実行過程にのせなければならない。その度に監視過程がシロクマを検出し警告を発するという悪循環に陥ってしまう。

- この悪循環が極めて皮肉な現象であるため、これを皮肉過程と呼んだ。

📕 Wenzlaff, Richard M., and Daniel M. Wegner. "Thought suppression." Annual review of psychology 51.1 (2000): 59-91. >>> doi.

今回の疼痛に対する分割注意もリフレーミングも、このシロクマ理論に照らして効果的だ。

日常の中で、僕たちがよく行ってしまいがちなのが、

「痛くない、痛くないんだよ!!!」

「大丈夫だからね!!!」

「痛いの痛いの、飛んでいけ!!!」

・・・力技である。

すなわち、疼痛(negative)に対して思考による抑圧をかけて解決しようとする。

言い換えると、闇を消すために闇に注意を向けさせている。

だが、これはシロクマ理論から見て、禁忌なわけだ。

疼痛に注意を向けて否定しようとするほど、疼痛が想起されるわけなので。

分割注意は、疼痛箇所以外の場所に注意を向けさせ、リフレーミングは注射の闇の感情ではなく、光の感情部分に注意を向けさせた。

結果、両者を合わせた介入が一番効果的だった。

僕たちは、闇を消すために、闇に注意を向けるという失態を犯しがちだ。

闇を消すためには、そう、簡単だ。

明かりをつけよ。

みずからの悪しき部分は、

おのれの名を呼ばれるたびに喜ぶ

非難を込めて呼ばれる時でさえ喜ぶのである

ヒルティ

○●━━━━━━━━━━━・・・‥ ‥ ‥ ‥

良質なリハ医学関連・英論文抄読『アリ:ARI』

こちらから♪

↓↓↓

‥ ‥ ‥ ‥・・・━━━━━━━━━━━●○

#️⃣ #理学療法 #臨床研究 #研究 #リハビリテーション #英論文 #文献抄読 #英文抄読 #エビデンス #サイエンス #毎日更新 #最近の学び