テレビCMのエリア戦略

前回までの記事で、初級編が終わりました。

・はじめに

【初級編】

・テレビ広告の基礎知識〜市場と視聴率〜

・TVメディアプランニング:視聴率とプランニング(1)

・TVメディアプランニング:視聴率とプランニング(2)

今回からは中級編です。前回触れた下記の要素以外について解説していきます。

・ターゲットコスト/THR

・局選択

・ゾーニング

プランニングステップについて

個人的な考えですが、メディアのプランニングステップについては人や案件によって異なっているのではないかと感じています。

やることとしては下記のようなものです。

✅オリエン(広告主からの依頼内容の確認)

✅現状分析

✅競合分析(特にメディア戦略面)

✅オリエン記載の目標達成に向けたKPI設定

✅ターゲット分析および設定

✅メディア選定

✅予算配分(オリエンによっては予算提案も行う)

✅エリア戦略

✅時期戦略

✅(TV)投下量検証

✅(TV)コスト検証 -> 局選定/ゾーニング -> フライトパターン検証

✅(その他)メディア選定

✅メディア全体スケジュールの作成

特に予算配分(TVだけなのか、雑誌や交通広告も使うのか)や、そもそものメディア予算の提案についてはいくつかアプローチがあるのですが、全部を触れるのは難しいため、今回は割愛します。

本稿では上記の太字になっている2つについて記載していきます。

エリア戦略の必要性

初級編の「テレビ広告の基礎知識〜市場と視聴率〜」という記事の中で、「TVエリア」という考え方をご紹介しました。

電波の放映網は47都道府県と異なるため、どこの都道府県に情報が届いているのか、は重要になってきます。

特に、Webサービスの中でもリアルな接点を連動している場合等は注意が必要です。

ちなみに、上記のような電波の事情はあるとして、

そもそもなぜエリアの分析および戦略立案が必要になるのでしょうか?

これは「生活者の購買行動が全国均質」という仮定を置いてみると理解が早いと思います。

例えば、北海道の日本における人口構成比は約4%ですが、こうしたエリアによる特性がないとしたら、とある製品やサービスの全国に占める北海道の売上(利用)構成比は 4% になるはずです。

しかし、直感でも分かる通り、実際にはエリアによって購買・利用動向が異なるため、売上構成比は変わってきます。

一般に、気候・風土・嗜好など、ユーザー側に影響を与える要素もありますし、例えば流通網や営業拠点の有無など、供給サイドの事情によって変わってくる場合もあります。

こうした背景があるため、メディアのプランニングを行う上では、エリアごとの特性を把握し、反映をしていく必要があります。

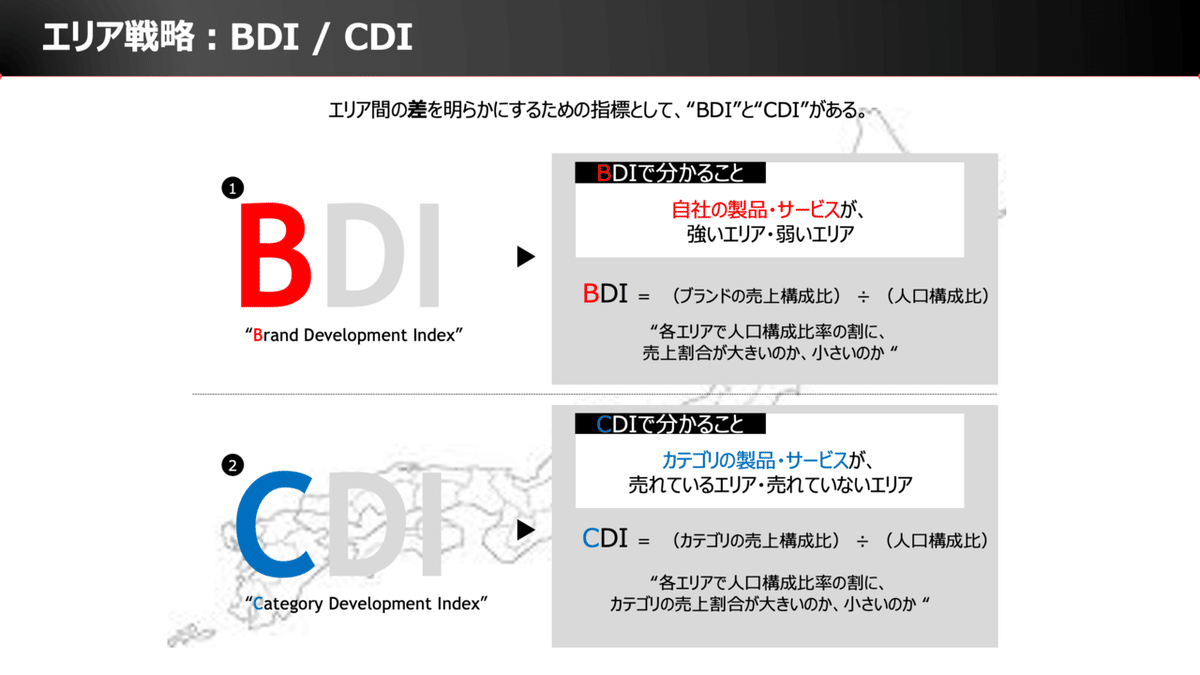

エリア間の差を明らかにする指標:BDI・CDI

エリア間の差を分析するための方法にはいくつかあると思いますが、「メディアプランニングナビゲーション」にも記載もある、BDIとCDIについてご紹介したいと思います。

一言で言うと、人口構成比に対して、強い・弱いを判断する指標です。

★BDI(Brand Development Index):

自社の製品・サービスが強いエリア・弱いエリアが分かる

★CDI(Category Development Index):

カテゴリの製品・サービスが強いエリア・弱いエリアが分かる

BDIとCDIはそれぞれ下記の計算式で計算します。

あるTVエリアの BDI = 自社製品・サービスの売上構成比 / 人口構成比

-> 各TVエリアで、人口構成比率の割に自社製品・サービスの売上割合が大きいのか、小さいのかあるTVエリアの CDI = カテゴリの売上構成比 / 人口構成比

-> 各TVエリアで、人口構成比率の割にカテゴリの売上割合が大きいのか、小さいのか具体例で見てみましょう。

下のデータはダミーですが、都道府県別の人口構成比/自社製品の売上構成比/カテゴリの売上構成比を示し、さらにBDIとCDIを計算したものです。

BDIとCDIはわかりやすく100が基準になるように、×100 をしています。

ここから先は

¥ 1,980

お読みいただきありがとうございます。お役に立つ部分がもしありましたらXでシェアいただけますと幸いです!!