#戦国時代

粟盛北光著 「小説 名娼明月」 自序

博多を中心としたる筑前一帯ほど、趣味多き歴史的伝説的物語の多いところはない。曰く箱崎文庫、曰く石童丸(いしどうまる)、曰く米一丸(よねいちまる)、曰く何、曰く何と、数え上げたらいくらでもある。

しかし、およそ女郎明月の物語くらい色彩に富み変化に裕(ゆた)かに、かつ優艶なる物語は、おそらく他にあるまい。

その備中の武家に生まれて博多柳町の女郎に終わるまでの波瀾曲折ある二十余年の生涯は、実に勇気

「小説 名娼明月」 第1話:不思議の蓮の花

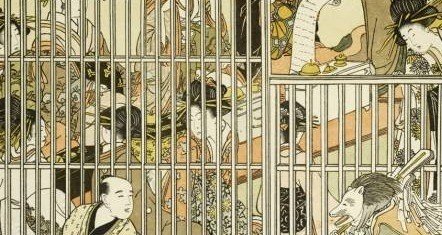

むかし、博多柳町薩摩屋に、明月という女郎があった。

この女郎、一旦世を諸行無常と悟るや、萬行寺に足繁く詣で、時の住職正海師に就き、浄土真宗弥陀本願の尊き教えを聞き、歓喜感謝の念、小さき胸に湧き溢れ、師恩に報ずる微意として、自分がかねて最も秘蔵愛護し、夢寐の間も忘れ得ざりし仏縁深き錦の帯を正海師に送った。

そうして、廓(くるわ)の勤めの暇の朝な朝な萬行寺に参詣するのを唯一の慰めとし、もし未明の

「小説 名娼明月」 第46話:零落の底

阿津満(あづま)母娘が今度引越した裏町の家は、六畳の一間に二畳の板敷が付いている。門口から台所まで、一目に見透さるる棟割である。

亀屋から貸してくれた世帯の道具いろいろを、それぞれの所に並べ、綺麗に払いて、お秋はまず母の床を敷いた。南窓を頭に母を臥(ね)さして、母の枕元に坐れば、近所の色黒き男や、人相の悪い女房どもが、移り替り門口から母娘を窺(うかが)いに来る。自分たちの仲間としては、余りに品

「小説 名娼明月」 第47話:門演(かどづけ)の身

長屋の盲女(めくらおんな)から聞いたる三味線門演(かどづけ)のことを、その夜お秋は種々思案してみた。

「かくまで窮迫した身で、どうして贅沢が云えよう? 飢えたる者は食を撰ぶの隙はない。幸い自分は三味線ならば一通りは弾ける。三味線の門演でも仕事には相違ない。思い切って門演を行(や)ってみよう!」

と、雄々しくも心を極めたが、

「このことが母上に判っては許されまい。よし許されたとしても、却