子どもに尋ねる!「民主主義」と新事業のリアル~子どもPeopleえぴそーど④『ピートラ』Vol.45

新事業開発を模索しているイノベ乗組員 ましもん です。

リーダーとして新事業アイデアを進めている一方、

子ども達が好奇心ドリブンで会社や社会にインパクトを与えていけるような場をつくりたい!

という想いで、

「子どもPeople」という子ども主体でアイデアをつくる伴走もさせてもらっています。

~前回までの子ども達との実践記事もぜひご覧ください~

今回、夏休みをまたいで進行していた、小学校1年生とのアイデアを具体化していく取り組みの中で、大人でも難しい新事業のリアルな壁にぶつかりました。

壁にぶつかった時、子どもだからといって、大人が勝手にお膳立てするのではなく、「民主主義」というキーワードと共に、「子どもに相談し尋ねる、対話によって子どもたちが自分たちで納得する方法を決める」ということを大事に進め、

結果、子どもたちが出す答えは、新事業を進める私自身のヒントにもなる学びがたくさんあったため、紹介させてください。

リソースの壁、どう乗り越える?

夏休み前から取り組んできた『アイデアはつめいミッション』。

夏休み中も個々人でアイデアをアップグレードさせていました。

どれも、個性全開で素敵なアイデア。ただ、今後クラス全員のアイデアを全て、学校との取り組みという枠組みの中で具体化していくのは、リソース上難しい。

ピープルにおいても、現在同じ問題が発生しており、新事業アイデアがどんどん出てきて、社員それぞれ主体的にやりたいことがあるのは嬉しい悲鳴!ただ、お金も人も限りあるため、全てのアイデアを進めていくわけにはいきません。

大人はリソース事情も分かるし、仕事なので割り切れる部分もありますが、

子どもたちにそれは分からないため、

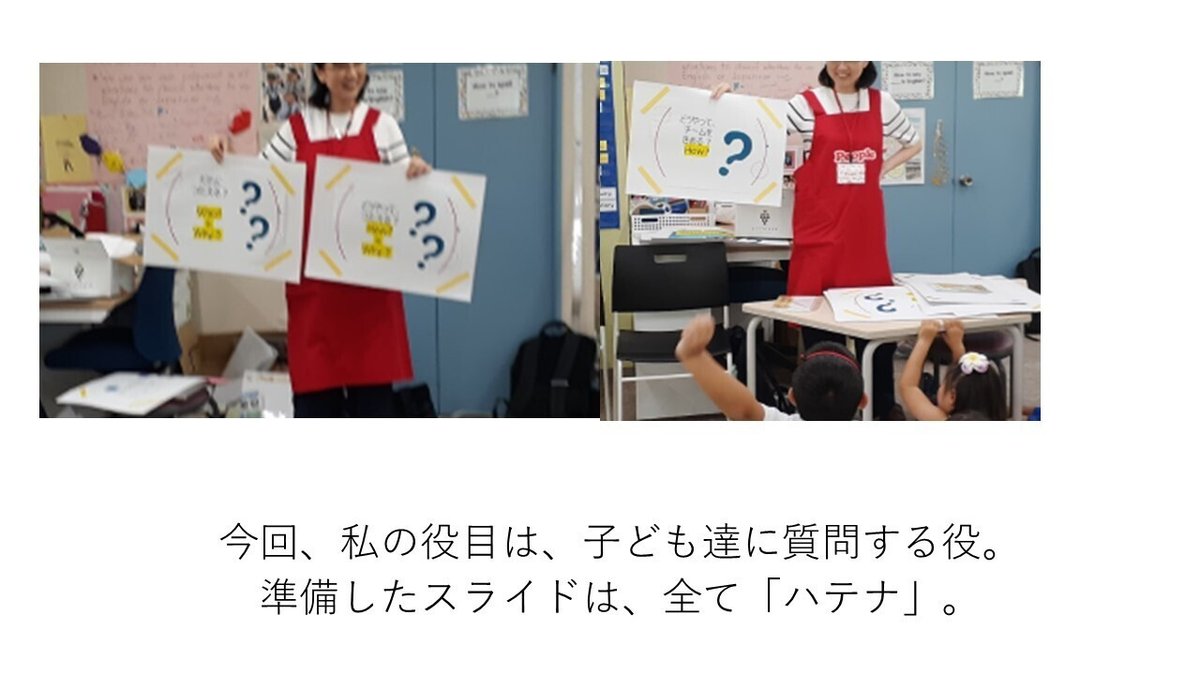

「みんなで力を合わせるといいことってあるかな?」と尋ねるところからスタートしました。

「はやく進められる!」「いっぱいアイデアが出る!」

すぐさま、個人ではなくチームで進めるメリットが子どもたちの口からあがり、気持ちがチームミッションに自然と傾きました。

Cooperation over competition! 競争よりも共創。

学校で大事にしている言葉だそうで、日々の生活でも共創するという環境があることも大きそうでした。

これから、新しいものを創る大人としても、意識していきたい大事な言葉です。

アイデア審査の壁、どう乗り越える?

さて、チームで集中するアイデアをどう決めるか。誰も泣かない、怒らない「民主主義」な方法、として子どもたちの経験値から出てきたのが「投票」。

個々人の意見を尊重しながらも最後は投票で決めることを、1学期でも経験してきていた子ども達。

誰も泣かない方法として、「投票」への経験値を既に持っていることにも驚きでしたが、投票をお願いした、全国の投票者である子ども達の姿勢にも感動しました。

会ったこともない子どものアイデアを真剣に理解し、全てのアイデアにリスペクトしながら自然とでてくる「考えてくれてありがとう」という感謝の言葉の数々。

ピープル社内でも同じタイミングで、「P1グランプリ」という、優先する新事業を社員全員で投票して決める機会があったのですが、私自身「いいアイデアだな、すごいな」とリスペクトはあっても、「アイデアをありがとう」という感謝の心境になることはありませんでした。

無意識に、自分事というよりは上からの視点でアイデアを審査する意識になっていたのかもしれません。

「ありがとう」と感謝のメッセージを丁寧に書く投票者である真剣な子ども達の表情と、そのメッセージを受け取ってとても嬉しそうな発案者のキラキラした子どもたち表情の両方を見ることができ、

投票者も共創する仲間であって、感謝の気持ちをつないでいくことが次の創造のエネルギー源になっていく、、改めてそんな気づきがありました。

結果発表の壁、どう乗り越える?

そうはいってもまだ1年生。自分のアイデアが選ばれなかった時、すぐに悔しさ、悲しさを乗り越えて、チーム活動できるか?主役から、サポート役になることを受け入れられるのか?

私自身、「P1グランプリ」で発案者として提案しているので、まさに今同じ状況。結果発表はまだですが、自分のアイデアが採用されなかったことを想像すると、すぐに乗り越える自信が全くなかったので、子ども達にその悩みをさらけ出して本気で相談してみました。

もちろん、子ども達も自分が選ばれなかった時のことを想像すると、

「泣く」「家に帰る」「寝る」、、、等々みんな自分のアイデアに思い入れがあるからこその素直な声。

でも、「じゃあ、チームで進めるのやめる?」に対しては、「家に帰るまで我慢する」「別のこと考えて忘れる」「絶対泣きたくない」、、等の声と共に、

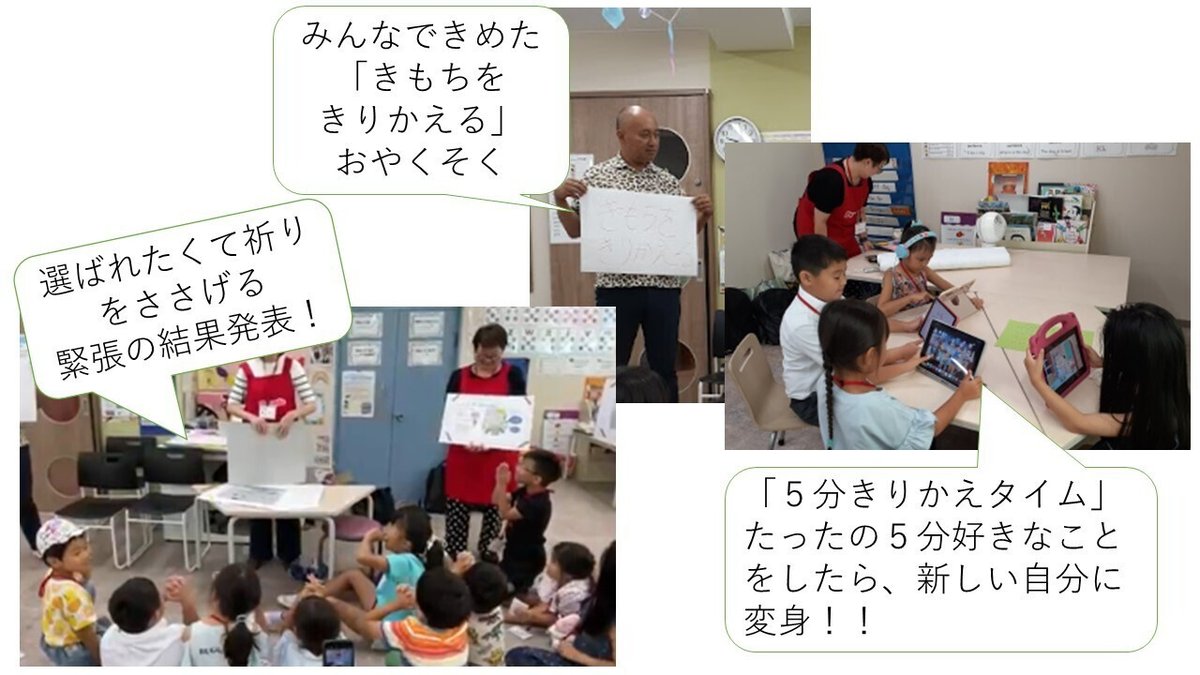

「きもちをきりかえる」というワードが子どもたちの中から自然と出てきたのです!!

そして、「きりかえる」というワードのもと、緊張の結果発表!

発表の瞬間は歓喜落胆、様々な声があがりましたが、発表前に決めた5分間の「きりかえタイム」で、それぞれ自由に好きなことに集中!(今どきらしく、ユーチューブやゲームをする子が多かったです)

「5分後には、新しい自分になって戻ってこようね」という約束のもと、みんなすっきり戻ってきてくれました。

実は前回は、自分が主役になれないことで、もめたり泣いたり、、が発生していたので、今回の「きりかえる」スムーズさに大人はびっくり!!

自分自身、新事業を進める上で、「きりかえる」必要があるタイミングは多々あるため、

そのたびに、この子どもたちとの時間を思い出し、スピーディに新しい自分に変身していこうと心に刻んだ瞬間になりました。

チーム編成の壁、どう乗り越える?

決定したアイデアに対してのチームメンバーをどう決めるか?、これも子ども達で決めました。

「服の色で分かれる」「今いる場所で分かれる」、、という面白いアイデアがありつつも、結局は、「自分が好きなように分かれる」。

アイデアに興味があるから選ぶ子もいれば、仲良しの子がいるから選ぶ子もいて、ここでも個性が発揮!選び方を指示する人は誰もいなく、一人一人が自分で決める!

そのため、2人だけのチームもあれば、10人近くいるチームもありバラバラ。。。ただ、自分たちで決めたということでそこに不満は一切出ず、それぞれが決めたチームで最後まで活動していました。

普段は主張が大きめな子も自然とアイデア発案者の意見をサポートし、アイデア発案者も堂々と自分の意見を伝えていたりと、大人が役割を分担せずとも役割が自然と意識されていることも驚きでした。

結果的に発表も、2人ならではの良さ、10人ならではの良さが出たものになり、「チームの人数をそろえた方がいい、チームメンバーや役割を好きに決めるのは危険、、」というのは大人のバイアスだと実感。

普段の仕事でも、勝手な思い込みで、チームづくりについてアドバイスしがちな自分の反省にもなりました。

民主主義と新事業

これまで普段の仕事で「民主主義」を意識したことすらなかったのですが、

新事業を進める上で「民主主義」は非常に大事なプロセスだと、子ども達との活動で実感しました。

一人一人の個性を尊重しつつ、皆で意見を出し合い、自分で決めて行動する。皆で合意したことにはまずは全力で向き合い、その中で自分の役割を自分でつくる。

簡単なようで難しいことですが、チームで納得してスピーディーに結果を目指すために大事なことを、子ども達に教えてもらいました。

やる前は、個性を尊重しすぎると、チーム崩壊するのでは?まとまらないのでは?懸念はいろいろ浮かびましたが、

実際やってみると、「自分(たち)で決める」というこの「民主主義」のプロセスが最も大事で、それさえあれば、何か壁にぶつかっても、不満のエネルギーではなく、建設的なエネルギーで進んでいける気がしました。

いかに、メンバーが自分たちで決められる環境をつくれるか、を考えることが大人やリーダーの役割であるという学びとともに、

子どものように「きりかえる」がスピーディーにできる時間間隔を身に着け、どんどん新しい自分に変身したい!!とつくづく思った取り組みでした。

1年生のみんな、ありがとう!!!

この子ども達との活動がどうなっていくか、、今後の展開も乞うご期待!!

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?