#エッセイ

雑考・日記・メモ「逆説的協同」

逆説的協同

1人で為そうとする時に、決して1人では為せない事を強く感じてしまう。

どこまでも独りになろうとする事によって、関係の中に在らざるを得ない事を思い知ってしまう。

コミュニケーションはディスコミュニケーションの中にしか芽生えなという、この逆説。

そして協同とは、実はそういうところから始まるはずである。

2024年2月6日

哲学・日記・メモ「老人とこども」

「老人」と「こども」

「老人」は高齢者ではない。

「老人」は必ずどこかに障害を抱えている、という意味では障害者であるが、障害を必然として受け入れる事によって障害者ではない。

また「老人」は生の中のみに生きるのではなく、死と共に、そこに近しく在るという意味で「こども」である。

そして「老人」は、独りであると同時に、これまで出逢った総ての人々として多である(※)。

つまり「老人」は人であり人間てあり

哲学・日記・メモ「口笛を吹く」

「口笛を吹く」

時たまに口笛を吹きたくなる。

そんな時は不思議と必ず、車を運転している時なのである。

それは何故だろうと思う。

それは車内に私一人、しかいないからではないか?

誰にも「聞かれない」からである。

しかし本当にそうだろうか。

誰にも聞かれたくなかったら山の中や河川敷でもいいのではないか。

でも口笛を吹くために山に入ったり河川敷に赴くのは面倒だ。何故ならば口笛を吹きたくなる時は、突然に

雑考・日記・メモ「エビもタコもイカも感覚を有する。そんなの当たり前!と思う事を問う」

https://gigazine.net/news/20211122-lobster-octopus-crab-sentient-being/

この感性と言うのか何というのか・・・私には良く解りません。エビもタコもイカも感覚を持っているし、茹でられれば苦しいに決まっています。わざわざ科学的に証明しなければそれは文化にはならないのだろうか?

と、先ずは欧米文化に対するステレオタイプな批判をしてみて

雑考・日記・メモ「生涯学習者の共同体としての探究の共同体はありうるのか」

生涯学習の当事者性を考えた時、「探究の共同体」は何も「こども哲学」の特許ないだろう。「探究の共同体」は広く「生涯学習」と言う視野から考えてみても良いのだから。だから私はいわゆる「単なる年齢としての子供」を対象とした「子供哲学」にはどうも馴染めません。と言うのも私が関心があるのは単なる年齢の区分ではない「老人=こども」であり、そのような「老人=こども」が自ら自治する「生涯学習」であるのだから。

こ

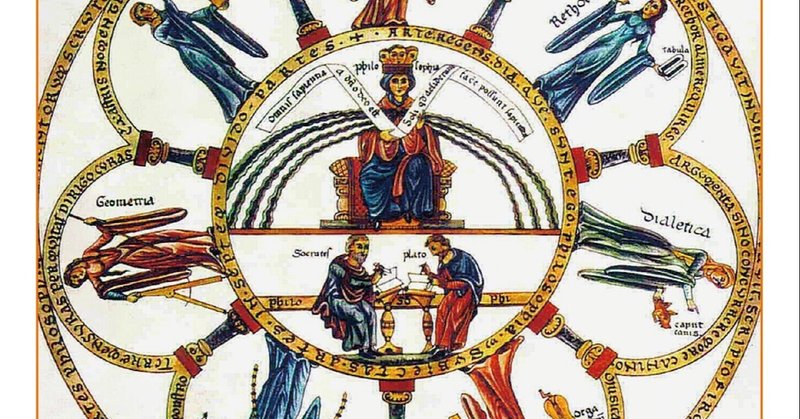

哲学・日記・メモ「アートと哲学・直感とひらめき・形式と内容」

アートと哲学・直感とひらめき・形式と内容

アートは直感。哲学はひらめき。

そして直感は形式。ひらめきは内容

形式は言葉にできない故に直感であるしアートである。内容は説明しうる故にひらめきであり哲学である。

だからアートは形式である。だから哲学は内容である。

そして形式は内容の沈殿から抽出されるものである、とするならば、形式の涵養の前提には内容がなければならない。

かくしてそもそもの始まりには、形

哲学・日記・メモ 「信じる者と疑う者と問う者について」

信じる者と疑う者と問う者について

人が何かを語った時、「問う者」は「この人は何故このような事を語るのだろう?」と自らに「問う」。「本当にそうか?」と彼を「疑う」のではない。「何故?」と自らに先ずは「問う」。だから彼は「問う者」なのだ。

そして「問う者」は「本当にそうか?」ではなく「何故?」と問う故に「疑う者」ではない。「疑う者」は「本当にそうか?」と「疑う」のだから。と同時に「問う者」は「信じ

哲学・日記・メモ「俯瞰するアポロンと抱擁するディオニソス」

メモの前のメモメモ

ディオニソスとアポロンの対立そのものを俯瞰できるのはアポロン。対立そのものを抱擁するのはディオニソス。もっと正確に言えば、俯瞰するアポロンと抱擁するディオニソスは理性を共有している。言い換えれば理性がアポロンを介して対立を俯瞰したり、理性がディオニソスを介して対立を包み込み抱いている。単なるアポロンと単なるディオニソスにはそれが出来ない。俯瞰も抱擁も成しえない。

2021年