シン・日曜美術館『ジブリの耳をすませば』~転~「自由画検定委員 中篇:雪渡り⑨」

前回はこちら

2019年 7月 フランス

アルザス地方 コルマール

RESTAURANT JAPONAIS NAGOYA

日本料理レストラン ナゴヤ

「雪」という字は「あめの下を掃き清める」つまり「地上世界を清浄化する」という意味…

そして「渡り」は「cross」だから「十字架」…

つまり「雪渡り」は「行き渡り・あまねく世界に広がる」という意味であると同時に「人類の救済」という意味にもなっている…

その通りです。

世界人類に ゆき(幸)渡る「ほんたうの幸ひ」…

これぞまさに賢治が追い求めた法華文学の神髄といえるでしょう。

あの… カリー・オストロさん…

なんでしょうか、マダム?

わたくし、もう我慢できません…

歌ってもいいでしょうか?

ああ、そういうことでしたか。どうぞどうぞマダム。

私も久しぶりに聴きたくなりました。

では、失礼して…

映画版ルパン三世の主題歌『炎のたからもの』?

「しあわせをたずねて、わたしはゆきたい」とか、歌詞が賢治ワールドっぽいな…

それにしてもデビュー作からここまで作り込まれているなんて…

おそるべし、宮沢賢治…

では『雪渡り』の続きを見て行きましょう。

次はいよいよ「3枚の幻燈」について言及されます…

すると紺三郎は尤もらしく又おひげを一つひねって云いました。

「それでは残念ですが兄さんたちはお断わりです。あなた方だけいらっしゃい。特別席をとって置きますから、面白いんですよ。幻燈は第一が『お酒をのむべからず。』これはあなたの村の太右衛門と、清作さんがお酒をのんでとうとう目がくらんで野原にあるへんてこなおまんじゅうや、おそばを喰べようとした所です。私も写真の中にうつっています。第二が『わなに注意せよ。』これは私共のこん兵衛が野原でわなにかかったのを画いたのです。絵です。写真ではありません。第三が『火を軽べつすべからず。』これは私共のこん助があなたのお家へ行って尻尾を焼いた景色です。ぜひおいで下さい。」

二人は悦んでうなずきました。

第一の幻燈は「お酒を飲むべからず」の写真…

第二の幻燈は「罠に注意せよ」の絵…

第三の幻燈は「火を軽蔑すべからず」の景色…

形態が「写真・絵・景色」と異なっているのは、何か意味があるんだろうか?

いいところに目をつけましたね。

そこはとても重要です。

しかも3枚の幻燈と言いながら、実際は4枚だった。

1枚目の「お酒を飲むべからず」は「おかしな円形のものを手に持つ太右衛門」と「ほうの葉のようなお椀に顔を突っ込む清作」という2つの写真の組み合わせになっているんだ。

そして後者の方には、白い袴をはいた紺三郎が映っている…

なぜこの写真だけ紺三郎が登場するんだろう?

しかも、袴をはいた姿で…

ふふふ。

さすがは噂に聞く深読み探偵学校の生徒さん…

目のつけどころがシャープですね。

目がシャープ?

それはキツネ目ってことですか?

そうではありませんよ、Jean-Paul O'Cahiermont(ジャン=ポール・オカエモン)…

カリー・オストロさんは、あなたたちの「目指してる、未来がちがう。」と褒めているのです。

今頃になってようやく俺たちが他のやつらと違うことに気付いたか爺さん。

俺たち深読み探偵のモットーは、誰も歩んだことのない道をゆく、だからな。

Be original…

素晴らしいと思います。その精神を忘れないでください。

では、幻燈の考察は幻燈会本番でやることにして、先に進みましょう。

狐は可笑しそうに口を曲げて、キックキックトントンキックキックトントンと足ぶみをはじめてしっぽと頭を振ってしばらく考えていましたがやっと思いついたらしく、両手を振って調子をとりながら歌いはじめました。

「凍しみ雪しんこ、堅雪かんこ、

野原のまんじゅうはポッポッポ。

酔ってひょろひょろ太右衛門が、

去年、三十八、たべた。

凍み雪しんこ、堅雪かんこ、

野原のおそばはホッホッホ。

酔ってひょろひょろ清作が、

去年十三ばいたべた。」

四郎とかん子が歌っていたメロディ「堅雪かんこ凍み雪しんこ」が発展し、刻んでいたリズム「キックキックキック」が「キックキックトントンキックキックトントン」と複雑になり、1つの曲が出来上がった…

そう。まさに「ごっさファンキーなベースライン」ですね。

前々から気になっていたんだが、「ごっさ」って何だ?

関西弁や大阪弁っぽく聞こえるが、そういう言い方があるのか?

よくぞ気がついた。そこ重要です。

「ごっさ」は『銀魂』の神楽もよく使ってるよ。

当時クラブで流行ってたんじゃない?

きっと「ごっつ」と「めっさ」を融合して作られた言葉だ…

そんなものはない。

え? じゃあ「ごっさ」とはいったい…

「ごっさ」とは「funky な baseline」…

そして「そこでしか見れない景色」と「そこでしか吸えない空気」…

つまり「GOTHA」のことですね。

GOTHA?

ドイツのテューリンゲン州ゴータのことか?

「GOTHA」とは「9189」…

つまり、これのことですよ。

ん? これは『JOKER(ジョーカー)』のパトカーだろ?

なんでナンバーの数字「9189」が「GOTHA」なんだ?

この『WHITE ROOM』をバックに描かれる場面は、ごっさファンキーなベースラインそのもの…

まさに、ここでしか見れない景色、ここでしか吸えない空気…

まあ、言われてみれば確かに、クリームのジャック・ブルースのベースはファンキーなベースラインだな。

ホアキン・フェニックス演じるアーサーが目の当たりにしたのも、ここでしか見れない景色と、ここでしか吸えない空気だ。

しかしそれと『雪渡り』や『今夜はブギー・バック』に何の関係が?

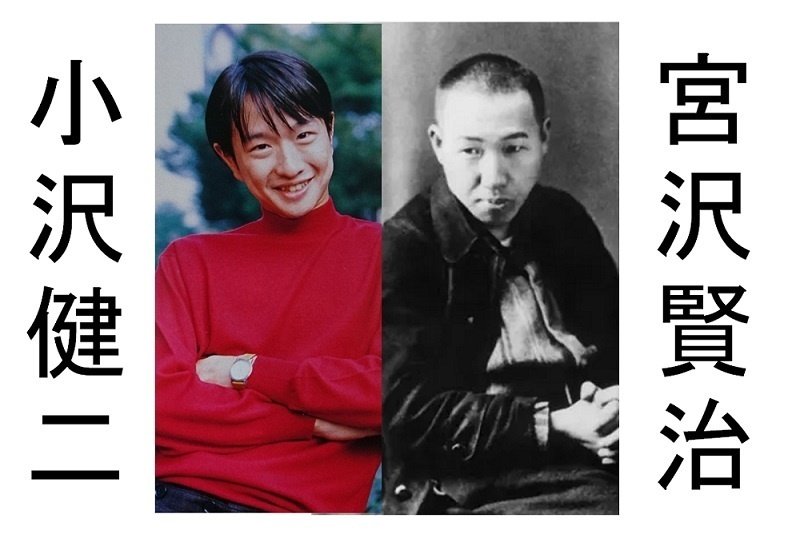

歌詞を書いた小沢健二はラップでこうリズムを刻ませたのです。

「キック、スネア、キック、スネア」と。

なぜだかわかりますか?

キックはバスドラム、スネアはスネアドラム。

元ネタは賢治が刻んだリズム「キックキックトントン、キックキックトントン」だろ?

「スネア」とは trap(トラップ)…

「罠・陥れる」という意味なのですよ。

わな? おとしいれる?

そもそも英語の snare(スネア)とは、キツネ狩り用の罠のワイヤー・針金のこと。

そこから、丸い金属の輪の中にワイヤーを張った太鼓のことを「スネアドラム」と呼ぶようになったのです。

スネアって、そういう意味だったのか?

まるで第2の幻燈「罠に注意せよ」のことみてえじゃねえか!

『Fox Caught in a Trap(罠にかかった狐)』

Gustave Courbet(ギュスターヴ・クルーベ)

「みたい」じゃなくて「そのもの」なのです。

小沢健二の『コン夜はブギー・バック』は、宮沢賢治の『雪渡り』そのもの。

それでは、GOTHA(ごっさ)とは、いったい…

幻燈会の本番になればわかります。

では先を進めましょう。

四郎もかん子もすっかり釣り込まれてもう狐と一緒に踊っています。

キック、キック、トントン。キック、キック、トントン。キック、キック、キック、キック、トントントン。

四郎が歌いました。

「狐こんこん狐の子、去年狐のこん兵衛が、ひだりの足をわなに入れ、こんこんばたばたこんこんこん。」

かん子が歌いました。

「狐こんこん狐の子、去年狐のこん助が、焼いた魚を取ろとしておしりに火がつききゃんきゃんきゃん。」

キック、キック、トントン。キック、キック、トントン。キック、キック、キック、キックトントントン。

ここも、おかしいぞ Leonard(レオナール)…

だよな。

なぜ四郎は「左の足」だと知っていたんだ?

紺三郎は「こん兵衛が罠にかかった」としか言っていない。

かん子もなぜ、こん助が「焼いた魚を取ろうとした」ことを知っていたんだろう?

紺三郎は「尻尾を焼いた」としか言っていないのに…

四郎もかん子も、まだ観ぬ幻燈の内容を知っていた…

これは不思議でも何でもありません。

なぜなら「四郎」と「かん子」は「賢治」と「とし子」なのですから。

どういうことなのでしょう?

まあ、その件については今は置いとくとして、先に進みましょう。

『雪渡り』その一「小狐の紺三郎」のラストシーンです。

そして三人は踊りながらだんだん林の中にはいって行きました。赤い封蝋細工のほおの木の芽が、風に吹かれてピッカリピッカリと光り、林の中の雪には藍色の木の影がいちめん網になって落ちて日光のあたる所には銀の百合が咲いたように見えました。

すると子狐紺三郎が云いました。

「鹿の子もよびましょうか。鹿の子はそりゃ笛がうまいんですよ。」

四郎とかん子とは手を叩いてよろこびました。そこで三人は一緒に叫びました。

「堅雪かんこ、凍み雪しんこ、鹿の子ぁ嫁ぃほしいほしい。」

すると向うで、

「北風ぴいぴい風三郎、西風どうどう又三郎」と細いいい声がしました。

狐の子の紺三郎がいかにもばかにしたように、口を尖らして云いました。

「あれは鹿の子です。あいつは臆病ですからとてもこっちへ来そうにありません。けれどもう一遍叫んでみましょうか。」

そこで三人は又叫びました。

「堅雪かんこ、凍み雪しんこ、しかの子ぁ嫁よめいほしい、ほしい。」

すると今度はずうっと遠くで風の音か笛の声か、又は鹿の子の歌かこんなように聞えました。

「北風ぴいぴい、かんこかんこ

西風どうどう、どっこどっこ。」

狐が又ひげをひねって云いました。

「雪が柔らかになるといけませんからもうお帰りなさい。今度月夜に雪が凍ったらきっとおいで下さい。さっきの幻燈をやりますから。」

そこで四郎とかん子とは

「堅雪かんこ、凍み雪しんこ。」と歌いながら銀の雪を渡っておうちへ帰りました。

「堅雪かんこ、凍み雪しんこ。」

前篇のラストシーンには「鹿の子」が現れる…

しかし「鹿の子」は姿を見せないまま消えてゆく…

そしてそのまま「鹿の子」は後篇「狐の幻燈会」にも出て来ない…

いったい賢治は何がしたかったんだ?

謎過ぎるよね、この終わり方は…

しかも紺三郎は「鹿の子」のことをバカにしていた…

なんか、感じわりーよな。

あれは立派なディスりだぜ。

そう感じるのも無理はありませんね。

実際、YouTube上にある『雪渡り』の朗読動画を見ると、この部分をカットしているケースも多々あります。

おそらく、教育上よくないという観点からなのでしょうが…

賢治の時代の日本人は、子鹿を嫌っていたのですか?

あんなに可愛いのに?

いいえ。賢治の生きていた時代も「鹿の子」は愛されていましたよ。

そもそも「鹿の子」というのは、日本の衣装における伝統的な文様として古来から使われているものですし、和歌の世界でも古くから愛されていて夏の季語として多くの歌に詠まれて来ました。

ではなぜ賢治は「鹿の子」にあんな扱いをしたのですか?

そもそもあの場面が無くても物語的には何の問題もないのに…

むしろある方が不自然としか…

紺三郎が「鹿の子」をバカにしていたことには、ちゃんとした理由があるのです。

もちろん「鹿の子」の歌に出て来る方角が「北」と「西」だけであり、「東」と「南」が無かったことにも深い意味が…

北と西があって、東と南がないことにも意味が?

なんだか『耳をすませば』のカントリーロード・セッションみたいだな…

わかった!

「鹿の子」は早稲田出身!

都の西北 早稲田大学の別名は「バカ田大学」だ!

そんな馬鹿な…

わたくしも「そんな馬鹿な」と言いたいところですが…

「鹿の子」の歌が「西北」を表していること自体は間違っていません。

ほら見たことか! 俺様の言った通りだ!

早稲田大学以外に「西北」って何があるんだろう?

ノースウェスト航空くらいしか思い浮かばないな…

西北にあるもの…

それは、春分を基準にして円形に30度間隔で並べられる黄道十二宮の第十一宮…

宝瓶宮こと水瓶座です。

みずがめ座?

鹿の子の誕生日は 1月20日~2月18日なのか?

そして、鹿の子の歌に「西」と「北」があって「東」と「南」がない理由…

それは「東」が「イースト」であり…

「南」の中に「小さな羊」がいるから…

イースト? 小さな羊?

何のことだかサッパリわかりませんが、もしそれが理由だとしても、なぜ歌から除外されてしまうのでしょうか?

だよな。

しかも「鹿の子」とは何の関係もねえ。鹿と羊は全くの別物だ。

それでは解説しましょう。

賢治があの場所に「鹿の子」のシーンを入れ「あの歌」を歌わせた理由を…

à suivre

つ づ く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?