74.著作権って、素晴らしい!

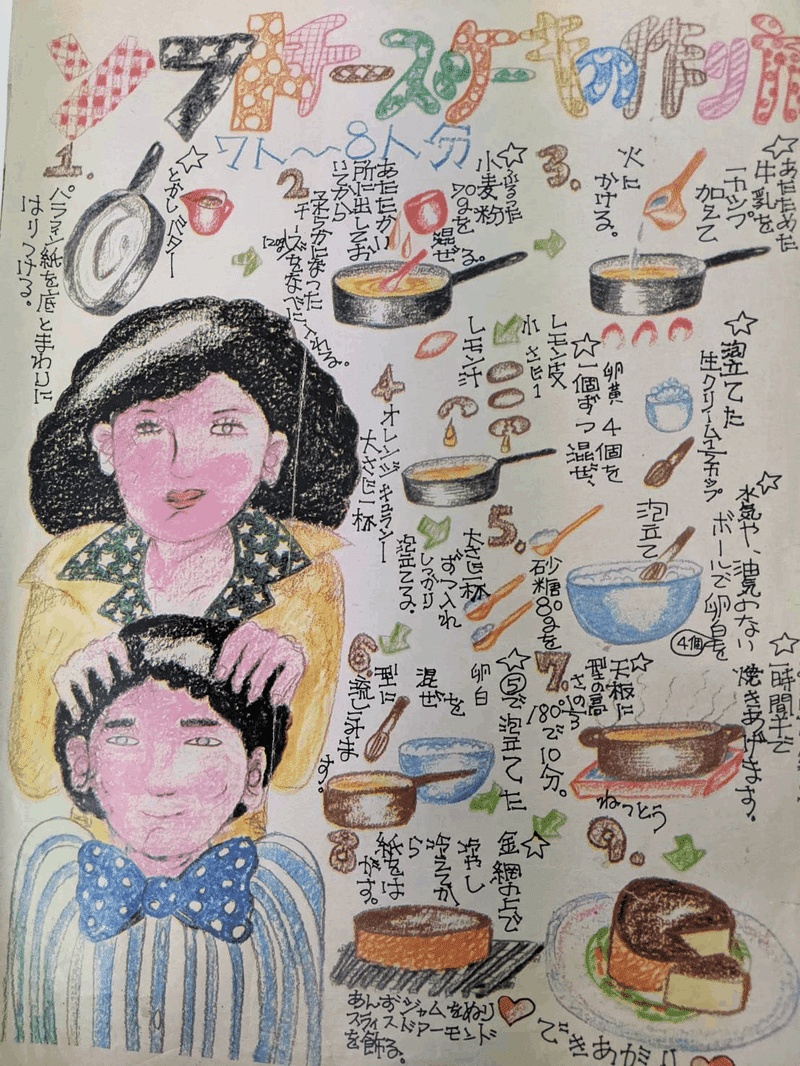

今から、約40年ぐらい前の10代の頃の作品。出版社は「自由国民社」雑誌名は新譜ジャーナル。

当時の私はイラストレーターの卵。10代後半。

描いて描きまくった時代。

一番困ったことは、仕事場で描くのではなく、編集室に出向いて、その場で描かなくてはならなかった。何度も何度も描きなおし。

でも楽しい!

当時は「著作権」なんて言葉は知らなかったし、自分にそのような権利があるなんてこともわからなかった。

1.著作権、こんな素晴らしい武器はない

わたしは、著作権の存在を一切知らなかった時代があります。

今から40年くらい前のこと。

それは出版社で仕事をしていた時代です。

出版社は大手の「集英社」「小学館」「旺文社」「文化出版局」「自由国民社」でした。

しかし、どの会社も有名な割には原稿料が安い(m(__)m)。

一枚イラストを描いても、わずか2000円から3000円という価格の時代です。

だから、描いて描いて描きまくりました。

それでも10万円稼ぐのはやっとのことです。

その間、電車賃も必要。

コピー代も必要と、経費はかなりかさんでしまいました。

そこで、さらに仕事を増やすために、キャラクターを扱っている会社との取り引きが始まりました。

これが本来の著作権ビジネスのあり方だったとはその当時、思ってもみなかったのです。

その会社からの仕事量は膨大で、一社だけで10万円単位で稼げるようになった。しかし、やり直し、修正、改良の無駄もずいぶん多かったのです。

おそらく1枚当たりにすると、何100円ぐらいの単価です。

それでも10万円という費用はかなりの作品量に匹敵するでしょう。

当時は、出版社も、キャラクター会社も、わたしも、著作権という言葉は一切使われていなかった時代です。(有名人は別)

しかし、もし、当時から、この著作権の存在を知っていたらどうだったのでしょう。おそらく1点当たり1円の印税計算で考えれば数千万円になっていたかもしれません。

さらに、商業デザイン関係時代を改めて計算すると、さらに数千万円以上という印税をもらっていた計算にもなります。

著作権を知らなかったことで、まるで、わたしの人生、数千万円の宝クジを失ってしまったと同様の悔しさと、むなしさと、悲しさにうちひしがれてしまいました。

わたしは特別な訓練や知識を持っていなかったことが、これでわかるでしょう。人生は運・不運でも決定してしまう可能性もあります。

しかし、その運・不運はすべての自分の知識のなさから訪れているものでした。

今でも、わたしの作品は、日本全国で流通しています。

その作品を目にするたびに、わずかな喜びと、感動と、とてつもない悲しみにおおわれてしまいます。

決して表の世界に出られないゴースト・ライターと呼ばれる人の悲しみがよくわかります。

そして、あれから40数年が経過しました。

著作権法は1999年、2000年、2003年、2005年と、インターネットの普及に合わせたかのように次々と改正されてきました。2000年になると、2チャンネルから始まり、ネット等のSNS投稿が盛んになり次々と法改正、法規制が生まれました。

特に近年はスマホの発達によって、より「著作権」「肖像権」などがトラブル、事件化しはじめ注意を引くようになりました。

これは、モノをつくったり、考えたりする人たちにとっては、とてつもない追い風となっています。

つまり、どんな作品であっても、どんなに無名であろうとも、素人であろうとも、知識や技術がなかろうとも、1億数千万人に平等に与えられた著作権という権利を自由に利用できることです。

こんなに素晴らしい武器はありません。

まさに、素人のための、技術や知識のない人たちのための法律が完成されたのです。

2.上手くなりたいと願えば願うほど個性が失われていく

わたしが一生忘れられない言葉、それは「お前、なんて下手なんだ! プロだろ」。これは、集英社プレーボーイ編集部でいわれた言葉です。

今でも思い出すと腹が立ちます。(本当のことだった…それだけ下手だった)

自分に対する悔しさだけが思い出されてしまいます。

しかし、今、「下手でいい、下手でよかった」と思っています。

当時わたしはある出版社の紹介で、漫画家のアシスタントをわずかだがお手伝いした。

彼の名は「もと・のりゆき」さん、1949年、福島県に生まれる。

「Japan fine artist / official web site」より参照。

彼は、20歳の頃、両親のハワイへの移住をきっかけに、もと自身もハワイと東京を往復する生活を送る。そこで培われた独創的な色彩感覚こそが、もと作品の圧倒的な魅力になっている。

当時は「漫画アクション」に投稿してデビューした苦労人。(その日の生活のために、一緒に日雇いしましたね)

また、自分の作品を書き続けながら、漫画家バロン吉元氏への弟子入り後(ペンネームはバロン吉元氏より元[もと]を頂いて、もとのりゆきとして活動している)、アクション漫画をはじめSFアートにも絶大な興味を抱き、週刊少年ジャンプの挿絵を数多く制作。

映画「火の鳥」では原点ともなるアニメーションの背景イメージボード多数の制作・設定の重要メンバーとして参加する。

さらに「イース」などのゲームにも活動の場を広げ、パッケージイラストの制作をしたほか、一般書籍や雑誌の表紙制作も数多くこなす。

私が一番驚いたのは、彼のデッサン力。そのデッサン力が優れ、下絵を見ただけで圧倒される絵だった。そこでわたしは、わずかだがスミ入れしたり、背景を描いたり、スクリーントーンを貼ったりしていました。

私は、そこでデッサン力、人物を学びたかったのです。

その先生の指導で、新宿西口駅前で、歩いている人を見て描く訓練や目をつぶったままで、人の形を描いたりという路上でのデッサン力を学ぶ訓練をしました。

それだけデッサン力が必要と、当時は感じていたからです。数年たつと、なんとなく上手くなってきて、責任あるページなどを任されるようになりました。

確かに、人について学ぶということは一番の上達の早道となるのですが、同様に恐ろしい習慣まで身についてしまうのです。

それは、描くものすべてが、先生の絵に似てしまうのです。誰が見てもソックリ。マネもここまでいくとパクリになります。

まったくこの業界では通用しない技術を身につけてしまったのです。

誰が見ても上手い絵なのです。

しかし、わたしの個性はまったく失われてしまいました。

自分の線がまったく描けないのです。

人間というものは、スポーツと一緒で、身につけた習慣はなかなか取ることができません。自分の望んでいた絵とはまったく好まない、違う世界の絵に変わってしまったのです。

今までは、人に下手くそと責められ、今度は上手くなったがモノマネといわれるようになってしまいました。

これが、私の上手世界から離脱した流れのひとつです。

そこで、私の習慣を破壊するために、イラストの世界では最も不思議なイラストレーター、河原淳の養成講座に参加することになりました。

河原淳の世界は不思議なもので、絵としては不思議な独特の作品ばかり。

しかし、味がある。どうしてこの人が一流なのだろうと疑問を持ちながら、自分の習慣を破壊するのです。

次々と絵柄が変化した時代。自分の望む線が描けない…。しかし、仕事は白黒からカラーの色刷りページを任されるようになった。

3.下手であることに誇りを持っている

案の上、河原淳の世界はとても地味。

わたしの作品を見せると、「少し上手すぎるなあ……」と渋い顔をします。

そう、河原淳の世界は一切の上手さを要求していません。

むしろ感性型のイラストレーターです。

今までのわたしの作品は「お前なんて下手なんだ!プロだろ」といわれてきたましたが、ここでは「少し上手すぎる」といわれ、わたしの中心軸はここで失われていくのです。

どうして、こんなに上手いわけではないのに作品がヒットしているのだろう。

しばらく、わたしはこの河原淳との出会いの中で自問自答していきました。

すると、河原淳さんは、こんなことをいう。

「絵なんて上手くなくていいんですよ。上手い人は上手い人の世界で生きればいいし、上手い人は世の中に五万といます。しかし、上手いだけではこの世界は生きていけませんよ。わたしは下手な世界の一人者。下手であることにほこりをもっている。下手ということは下手な人の目線で物事を見ることができるし、伝えることができるんです……」。

そうか。この時から、わたしに身についた技術、知識を捨てるための習慣を身につけるようになりました。

しかし、20年以上かかってしまいました。一度身につけた技術を破壊するのには、かなりの時間が必要となったのです。

特非)著作権協会です。

みなさん、こんにちは。

今回は、随分と昔の描いたイラストのご紹介となりました。本当は恥ずかしくて見せたくなかったのですが、みなさまの著作物創作の上で何かのお役に立てばと思い、note記事「著作権ノウハウ」でご紹介としました。

そして、私自身の大きな転機が、次にキャラクターの世界に入っていくのです。そこで、著作権ということをあまりにも理解できずに、仕事を始めました。

おそらくその分とてつもない遠回りをしたかもしれません。

絵やイラストを描く、とても楽しく面白い仕事でもあります。

しかし、その反面、お金をいただいてする仕事なのですからただ自由に描けば良いというものではありません。

つまり、仕事を依頼する側の希望や要望があり、それに沿う。当たり前の話なのですが、「契約」とか「見積り」「納品」「集金」「振込み」そして「源泉徴収」「申告」という現実的な壁にぶち当たります。

あまりにも経験不足の私は何もかもが初めてで随分と戸惑いました。

おそらく現代の皆様はそんなものをネットで調べながら簡単にクリアできてしまうのでしょうが、私の時代は誰にも相談できない、行き当たりばったりのド素人でした。

いざ、仕事が来たら著作権のことをまつたくわからないために、追い詰められることばかりだつたからです。

ここまで、おつきあい、感謝申し上げます。

わずかでも面白い、という方がいれば続編を考えています。

ありがとうございます!

※特非)著作権協会おすすめ電子書籍のご案内「~無料・無断で使用できる著作権活用法①「無断OK!著作権」全4巻好評発売中!下記URLにて検索してください。

※特非)著作権協会おすすめ電子書籍のご案内「~著作権トラブル110番~「著作権事件簿」全17巻好評発売中!下記URLにて検索してください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?