今日から緊急事態宣言発令!改めて感染症対策を行っていきましょう!

おはようございます!

今日4月25日(日)から5月11日(日)の17日間、東京都・大阪府・京都府・兵庫県に緊急事態宣言が発令された!

ここでは現在のコロナ状況と、感染症対策を改めて述べていく。

現在のコロナ感染・医療提供状況

現住居が大阪であることから、ここでは大阪の状況を例にとって説明していく。各都道府県のコロナ感染・医療提供状況を示すデータは下記PDFファイルから参照ください。

▼大阪府の最新指標(4/24)

※これまでの指標の推移を見たい場合は一番下部のグラフをご参照ください

▼都道府県の医療提供体制等の状況(医療提供体制・監視体制・感染の状況)について(厚生労働省)

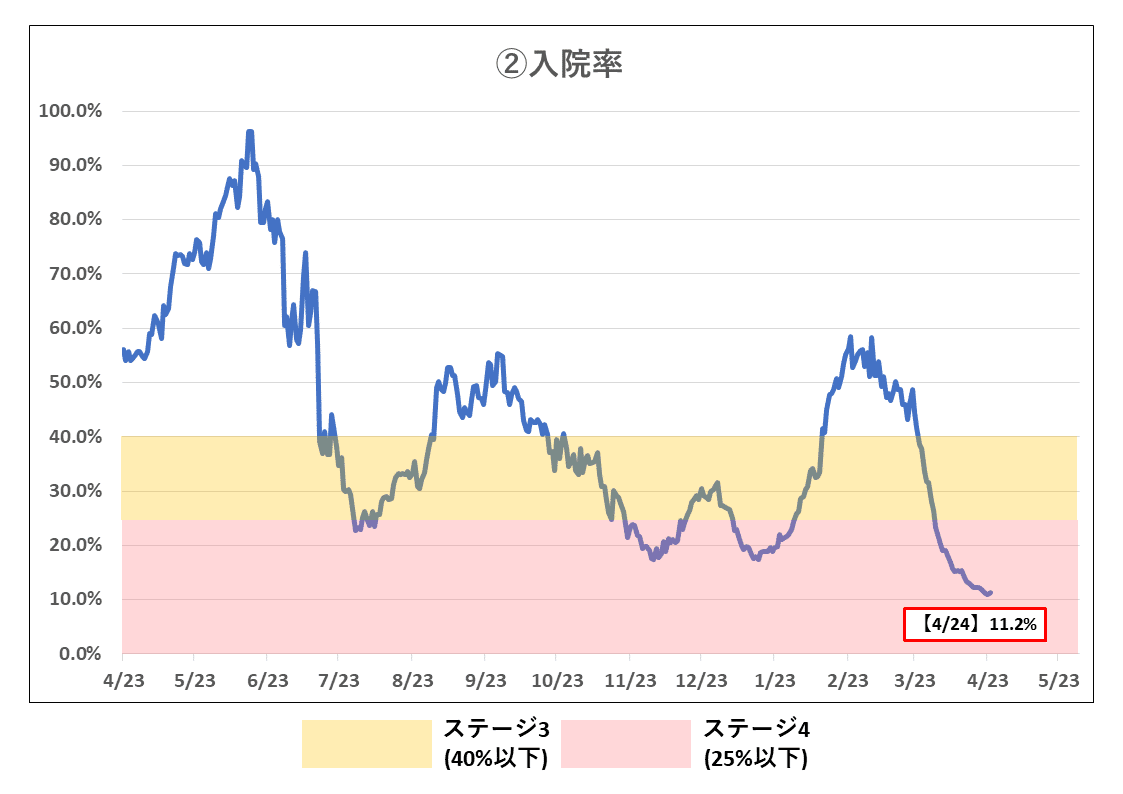

こうして見てみると、新規感染者数は依然として1000人超が続いているもの、増加ペースは緩やかになっている(前週比1.07倍、前日から0.03倍低下)。一方で、病床使用率は過去最悪の水準となっており、重症患者専用の病床に至っては100%に到達する寸前にまで悪化している。また、今月上旬から採用された「入院率」も11.2%(100人中約11人しか入院できず、残りは入院待ちか自宅&ホテル療養)と最悪水準である。

コロナ対応に当たられている医療従事者の皆さまには本当に頭の下がらない思いである。

緊急事態宣言発出の目的は、もちろん新規感染者数を減らすこともありますが、医療提供体制を確保することでもあるので、そのためにも一人ひとりの行動変容が求められる!

感染症対策を現実的な観点から述べていく

今回の緊急事態宣言で政府や各自治体殻要請された内容については、報道でもよく言われていることなので、ここでは割愛する。ここでは、基本的な感染症対策の中から、現実に合わせたものを説明する。もちろん、すべての対策を行うことが、一番感染症対策の効力を発揮することだと思うが、現実にはエッセンシャルワーカーとして出勤しなければならない人などもいるため、すべてを完璧に行っていくことは難しいと考える。その中でも、これだけは行ってほしいというものを列挙していく。

①「感染リスクが高まる5つの場面」には行かない

期間中24時間外出しないというのは難しいと考える。しかし「感染リスクが高まる5つの場面」に行かないことは行動次第で守ることはできる。

⑴飲酒を伴う懇親会等

⑵大人数や長時間におよぶ飲食

⑶マスクなしでの会話

⑷狭い空間での共同生活

⑸居場所の切り替わり

マスク着用の元、広い空間or換気の良い場所に行くことを勧める。ここで気をつけなければならないのは、広い場所だからと言って「路上飲酒」は控えるべきである。最近の問題となっているが、外であっても大人数で集まった状態で飲酒&会話を行えば、上記の⑵⑶に該当するので、感染リスクが高い。また、「路上飲酒」後のゴミも問題化しているということだが、これは感染症対策以前の、社会のモラルの問題であり、極めて良くない状況である。身体のためにもこの機会に禁酒をするというのはいかがだろうか?(笑)

②手洗い・うがい・アルコール消毒は徹底しよう!

毎年、インフルエンザの流行期には学校などから手洗い・うがいの徹底が呼びかけられていたと思う。今回のコロナも全く同じことが言える。ウイルスを身体から排除するためには手洗い・うがいは必須である。そして、今回はアルコール消毒も呼びかけられている。肌の弱い方には弱性のアルコールもしくは別の方法で行うことが必要だが、いずれにしろ、手からの接触感染もあり得るとのことなので、そこは十分に徹底していきたい。

③アクティブな行動をしてみよう!

一見、感染症対策とは真逆の印象を持つかもしれないが、「ステイホーム」が続いているいま、ストレッチなどの軽い運動や、noteなどの執筆・資格の勉強などの在宅活動などの何かしらの行動を起こすことで、ストレスの解消につながる。一部の海外の研究では、軽い運動はコロナの重症化リスクを軽減するといった結果も出ているので、これも一種の感染症対策なのである。

まとめ

今日から始まった17日間の緊急事態宣言。3度目となると、”コロナ疲れ””コロナ慣れ”になっている人も多いだろう。しかし、一旦現状を客観的に分析し、自分ができることを再考して実践するすることで、コロナ収束に繋がっていくと考える。

今回の緊急事態宣言が、『三度目の正直』となるのか『仏の顔も三度まで』となるのか、すべてはこれからの官民それぞれの行動にかかってくるのだ!

(参考データ)大阪府のこれまでのステージ指標の推移

【グラフ期間】2020/4/23~2021/4/24

この記事が参加している募集

いつもご覧いただきありがとうございます。今後も皆さんの関心を引く記事を書いていきますので、よろしければサポートをよろしくお願いいたします!