#写真

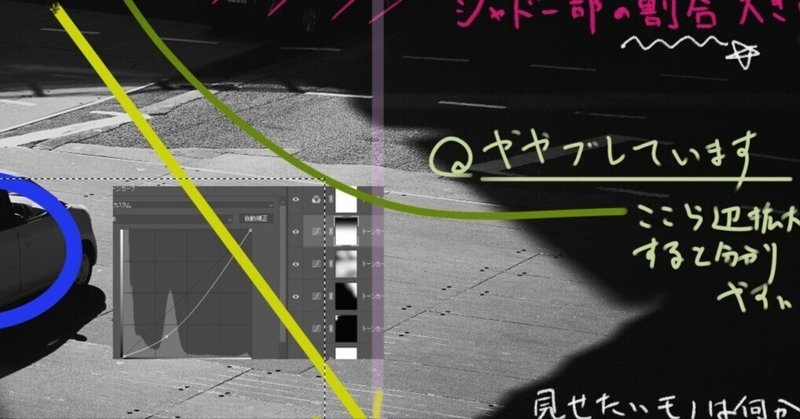

写真集を作る思考法 vol.1

写真作品とはなんだろうと考えた時、その一つに「一貫したテーマ」に添って並べられた写真群のことを指すのだと思います。時にそれはミニチュア写真で空撮された本城直季の「small planet」のように同一の手法によってまとめられるケースもあります。

ただ手法だけでまとめるのは見る側には非常に飽きやすいものがあります。ステートメントや本城氏の前後の作品を見ればなぜその手法を取ったのか、実のところミニチ

脳がアップデートを拒めるか

誰しもが気にしている訳でもないだろうが、今やスマートフォンなりパソコンを使っていると突然やってくるアップデートのお知らせ。慣れた人ならアップデートの弊害などを考えて行うものだが、自動アップデートで知らぬ間に更新が行われているように設定されていることも多い。

アップデートすると元のバージョンに戻すのはちょっと面倒だ。場合によっては不可能なこともある。ただ我々の脳の「アップデート」となってくると話は

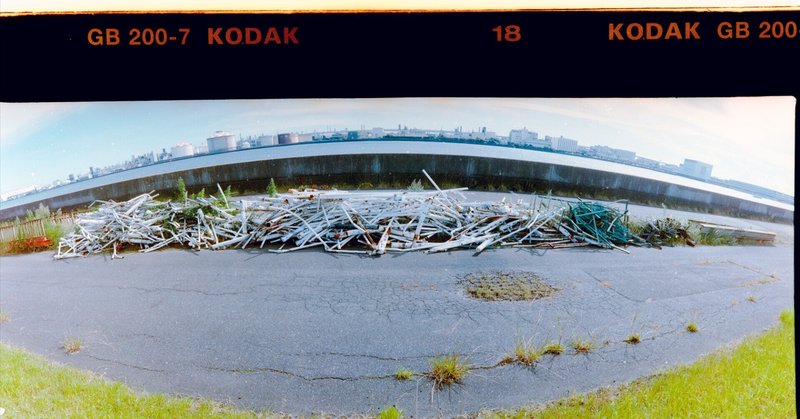

明日から新作展、備忘録

明日から新作展「ヘリサイド」が始まります。それに当たって、今の今現在思うことを記しておきます。

■■■

僕がいつ写真の世界に入ったのかは定かではないが、2000年8月13日に奈良原一高氏の「人間の土地」に雷のような衝撃を受け写真という存在を意識し出したのは日記に残っているので間違いない。

50年以上前の作品だろうが、それに感化された私は「陽のあたらなくとも立派に生きている人」の存在を写さなく

蘇る感覚 - あの時は写真家だった

今日はたくさん歩いたせいか、懐かしい記憶が蘇ってきた。

高校一年生くらいの時だったと思う。たまに予備校をさぼっては、名前も分からない街を一人彷徨っていた、ひたすら目的もなく。当時は写真もやっていなかったので、ただただ歩くのみである。目的もなく歩いているうちに、自分がどこにいるのかさえ分からなくなり、ゲームセンターで所持金の大半を使ってしまい、残ったのは缶ジュースが買える100円だけがポケットに入

隆起するアートの存在、作家の主体性

作家の主体性というものは時代とともにどう変化しているのだろう。写真の業種によってはカメラマンの主体性を消す事に意義がある場合もあるが、アート作品としての作品について言及するのであれば、唯一無二の自分らしさをどう出すかが非常に重要なポイントであることは間違いない。簡単に言えば、既存の写真に無い新しい要素である。

いい写真であるが、どこそこで見た事ある既視感を覚えるものは写真史の中では価値を持たない

アントワン・ダガタ ― ギャング・娼婦・ジャンキー・戦場…世界に自分を感染させる写真家インタビュー

このたび、560ページにもわたって1990年から2012年までの作品をまとめた写真集『Anticorps(抗体)』(赤々舎)の出版にあわせ、約1カ月間来日している世界的に著名な写真家アントワン・ダガタ氏にインタビューしてきた。ダガタ氏は現在写真家集団、マグナム・フォトに所属し精力的に活躍中で、特に写真集『Anticorps』は海外でも高い評価を受け、2013年アルル国際写真フェスティバルにおいてブ

もっとみるiPhoneXから探る現代人の幸福度

世界幸福度報告書2017によると、日本は51位と先進国の中ではかなり下位となる結果となった。東京都は国内で2位、私の住む目黒区は一応トップクラスとなっている。

幸福というとやや抽象概念であるが、同報告書は「155カ国を対象に、1人当たりの国内総生産(GDP)や健康寿命、困難時に信頼できる人がいるかどうか、政府や企業における汚職からの自由度などを手掛かりに幸福度を調査」したという。

話は変わって