『流卵』 : 未定の不安、あるいは 変調・吉村萬壱節

書評:吉村萬壱『流卵』(河出書房新社)

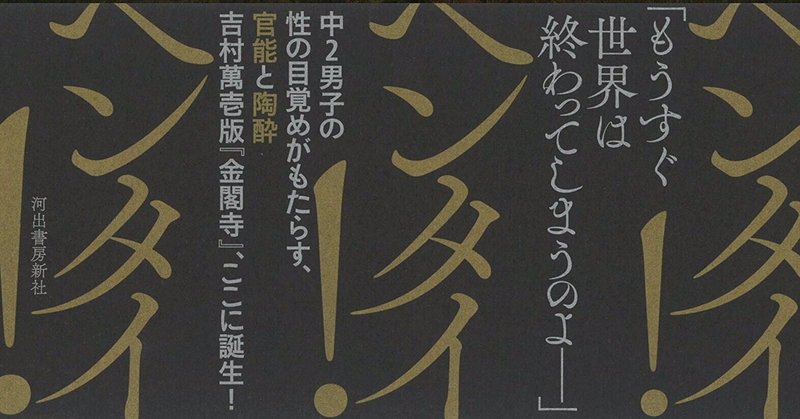

帯には『ヘンタイ! ヘンタイ! ヘンタイ!』『「もうすぐ世界は終ってしまうのよ一一」』『中2男子の性の目覚めがもたらす官能と陶酔。吉村版『金閣寺』、誕生。』といった、本編からの引用や内容紹介的な惹句が記されており、これだけを見ると、いつもの吉村萬壱節かと思われたが、じっさいに読んでみると、どうも様子が違った。

何が違うのかと言えば、主人公や作品世界の「変態」的エスカレーションが一方的かつ加速度的に進むという、これまでの吉村作品のパターンとは違い、本作は、そう単純には過激化せず、派手な展開にも至らないのだ。

たしかに主人公は、変態的な妄想を抱えている。それは「オカルト嗜好」であり「女性への変身願望」なのだが、しかしこれは、さほど珍しいものではない。

「オカルト嗜好=超越願望」というのは、あのオウム真理教事件にもあきらかなように、いわゆる「学力的な頭の良し悪し」に関係なく、多くの人が一度は惹かれるものだ。中年や年寄りの宗教心だって、本質的には大差ない。多くの人は当たり前に、非合理的なものに惹かれるのである。

一方、私は男なので、女性の「男性への変身願望」がどの程度の一般性を持つのかは知らないが、思春期において、少なからぬ男性に「女性への変身願望」があるのは、たぶん確かであろう。異性への満たされない性的欲望が、異性そのものになることへの欲望へと屈折させられるというのは、理解しやすいところであるし、宗教などでは「神との結婚」というかたちでの、ある意味、かなりきわどく冒瀆的な「一体化願望」として、しばしば見られる現象だ。

一一つまり、主人公に関して言えば、変態的な行動はあるものの、『ヘンタイ! ヘンタイ! ヘンタイ!』などと呼ばわるほど、際立った変態性があるわけではなく、むしろ吉村萬壱作品の主人公としては、おとなしい方だと言えるだろう。

こんな主人公だからこそ、「オカルト嗜好」にしろ「女性への変身願望」にしろ、単純に突き進んで破壊的な行動に至るといった、吉村作品のいつものパターンには落ち着かない。むしろ常識的に、自身の逸脱ぶりと反省したり、それを捨てようとしたりする。あたりまえに躊躇するのである。

そうした、ある意味で「まとも」な主人公に比較するならば、むしろ世間的には「まとも」に分類されるであろう母親の方が、「極端」であり「変態」的であるかもしれない。彼女の、異常なまでの「潔癖さ」と「自己の正当性確信」の異常なまでの強さ、自己懐疑の欠落ぶりは、世間によくあることだとは言え、とうてい「正常」だと肯定的に評価できるものではない。

また、その意味では、自身の「変態」性を疑うことのできる主人公の少年の方が「まとも」であり、自己懐疑の回路を欠落させている分、母親の方がよほど「狂っている」と言えるだろう。しかも、こうした「自己懐疑の欠落=自己妄信」という狂気は、世間に蔓延しているものとして、きわめてリアルな問題なのである。

つまり、この世の中が破綻するとすれば、そこへと導くのは、主人公の少年のような存在ではなく、むしろ母親のような「よくいる人々」なのではないだろうか。そんな疑いが否定しきれない。

結局、初老に達した主人公が、老いた母親の構築した「よくある家庭悲劇的な物語」の欺瞞性に絶望し、再度「魔女への変身」へと回帰するところで、この物語は終っている。

果たしてこれは「不幸な結末」なのか、それとも「ある種の可能性を暗示した結末」なのか。

『流卵』というタイトルが暗示するのは、「何の卵」が流れるということなのか、その卵は、流れ去るのか、流れ来れるのか。

吉村萬壱らしい「派手な展開」に欠け、きわめて「暗示的」な本作が、どのような意味(真意)を内包しているのか、とても興味深い。

しかし、その意味は、卵の殻の中に閉じこめられたままなのであろう。そして、その卵は流れ去って、その中身は知られないままとなるのか、あるいは流れ来った卵はやがて開かれ、そこから何かが出てくるのであろうか。

私たちの未来は、このようなものとして「未定の不安」に満ちている。

初出:2020年3月2日「Amazonレビュー」

(2021年10月15日、管理者により削除)

○ ○ ○

○ ○ ○