水玉消防団ヒストリー第15回 1985年『満天に赤い花びら』、天鼓メールス・フェスティバル

取材・文◎吉岡洋美

協力◎松永もうこ

2ndアルバム『満天に赤い花びら』

演奏も活動も「自分たちのやり方でしかできない」(カムラ)し、「あくまでも自分たちの面白いこと」(天鼓)を重ね続け、必然的に大手レコード会社からのリリース話を断った水玉消防団は、’84年秋、自身のレーベル「筋肉美女レコード」からリリースする新アルバム制作に入る。翌’85年3月、『満天に赤い花びら』のタイトルで発表されたこのセカンド・アルバムは難産の末に完成したという。

カムラ「セカンドは本当に産みの苦しみだった。1枚目と違って立派なスタジオも借りて、サウンド・クラフトにレコーディング、ミキシングをやってもらったんだけど、荒削りでも1枚目にあったライブ感、ドライヴ感がどうしても出なくて、ミキシングを何回もやり直してもらったんだよね」

天鼓「それでも結局、私がミキシングにどうも納得いかなくて、プロデュースを別に頼み直したんですよ」

つまり、サウンド・クラフトが仕上げたミックスをもう一度やり直すことになったのだが、新たにプロデューサーとして依頼したのが、既に音楽において信頼関係を築いていたフレッド・フリスだった。

天鼓「2枚目で2回目と言っても、やっぱり私たちも慣れないうちにレコーディングして、音に関して不満が残る部分をフレッドに頼むことでなんとか変えられないかと思ったんですよ。彼にはNYから来てもらって時差ボケで体調が万全でないのに、ミックスし直してもらった。気の毒だったんだけどね」

確かに、アルバムのライナーに挙げられたメンバー+制作関係者一覧には「FRED FRITH ディレクター兼ミキサーとしてNYから駆けつけた。天鼓と激突数回で死にかけた」とユーモア交じりに記録されている。

天鼓「私はそういうことはしょっちゅうだから(笑)。ただでさえ英語が上手くないのに、音のニュアンスを伝えるのが難しかったんですよ。自分が技術的なことが出来るんなら伝えようもあるんだけど、それもないから説明が大変で。でも、フレッドが頑張ってくれたおかげで音全体の作り方もバランス良く出来ていて、今聴いても“きちんと作った”と思える作品に仕上がった」

カムラ「1枚目と違って、後からベースもオーバー・ダブしたりして、結構レコーディングも苦しんだけど、最終的に面白い仕上がりになったよね」

カムラも「この頃はバンドも円熟期に入ってた」と言うように、収録全12曲は初期衝動的ファースト・アルバムのエネルギーはそのままに、さらに前衛性に富み、よりジャンルレスな要素が深まっている。カムラと天鼓のヴォイスのかけ合いでスタートする「泥のナイフ」に始まり、めくるめく疾走感の「まな板の上の恋」、力強いロービートにシュールなリリックが乗る「しるし」、不穏なパワーが妖しく立ち込める「嘘月」等、楽曲それぞれの完成度と個性に磨きがかかり、どこか豊かさ、洗練性さえも感じる。

天鼓「確かに、さすがにメンバー皆、バンドを始めて5年以上。スキル的にもそれぞれやれることが増えてたよね」

カムラ「そうね、メンバーのスキルも進んで、音楽的にはファーストより数段進歩してる。ファーストはシンプルでパンク的だったのが、セカンドは色々な複雑なこともやって、変拍子なんかにも挑戦してる」

カムラは、出来上がったこの『満天に赤い花びら』を聴く度、フレッド・フリスのミキシング・センスに「レコードならではの作品性に気づかせてもらった」と言う。

カムラ「当時は水玉の持ち味である音のライブ感ばかりにこだわってた。でも、時にはプロデュースされた音はライブと違う面白さがある、と、初めての発見があった。例えば表題曲はリードヴォーカルの天鼓の歌がテクスチャーのように置かれていたり、よく聴くと他の曲もところどころに微妙なディレイが入ってたりする。全体的にとても繊細に加工されていて、それが各楽曲の密度に関わっているんですよ。フレッドは曲それぞれのいい部分を的確に捉えて、微妙に細工してくれているんですね。彼はサウンド・クラフトの人たちがそれまでミキシングしていたスタジオにある日やって来て、代わりに作業をしたわけだけど、サウンド・クラフトのメイン・エンジニアの男性がフレッドのミキシングを聴いて、『楽器の位置の表現とか、僕たちが考える音のアプローチと全然違う。面白いなあ』と言ってたのね。もともとはサウンド・クラフトの人たちも私たちのために下手したら何十時間もミキシングをやり直してくれて、そのあとに入ったフレッドの音作りに感心さえしてくれている。サウンド・クラフトの皆さんもフレッドも本当にありがとう、って言葉しかない」

●水玉消防団「嘘月」(’85年9/15@田島ヶ原野外フリーコンサート)

天⿎、ʼ85メールス・フェスティバルへ

さて、セカンドアルバム・リリース前年の’84年、NYでヴォイス・パフォーマーとしてソロ・デビューし、デヴィッド・モスのアルバム「DENSE BAND」にヴォイスで参加した天鼓は、このユニットの一員として’85年5月、ヨーロッパツアーに加わることになる。オランダ、ドイツ、スイス、オーストリアをまわる行程だが、メインの目的は世界中から前衛音楽家・ファンが集まるドイツの一大前衛音楽フェス、“メールス・ジャズ・フェスティバル”の出演である。

天鼓「もともと『DENSE BAND』のアルバムはメールスのレーベル、Moers Musicが発売元だったんですね。“TENKOも一緒に行こう”と言われて参加したんだけど、アルバムでは日本から声のテープを送っただけだったから、現地でライブの初日、ようやく初めてバンドメンバーと会ったんですよ」

このときのメンバーは、デヴィッド・モス(dr,vo)、フレッド・フリス(6-string-b,vo)、クリスチャン・マークレー(tt)、ジョン・ローズ(vi,str)、ウェイン・ホロヴィッツ(key)、ジム・メネシス(dr)に、天鼓(vo)の錚々たる布陣。

天鼓「DENSE BANDのライブはもちろん全て即興なんですけど、例えば最初にフレッドが1人で演奏を始めて、それにもう1人加わってデュオ、次はそれに続けて誰と誰と誰って感じで1から10ぐらいまでの流れを作っていく。大抵、これぐらい人数が多いと5分づつぐらいでパートが変わっていって、最後に皆一緒にやるという感じだったかな」

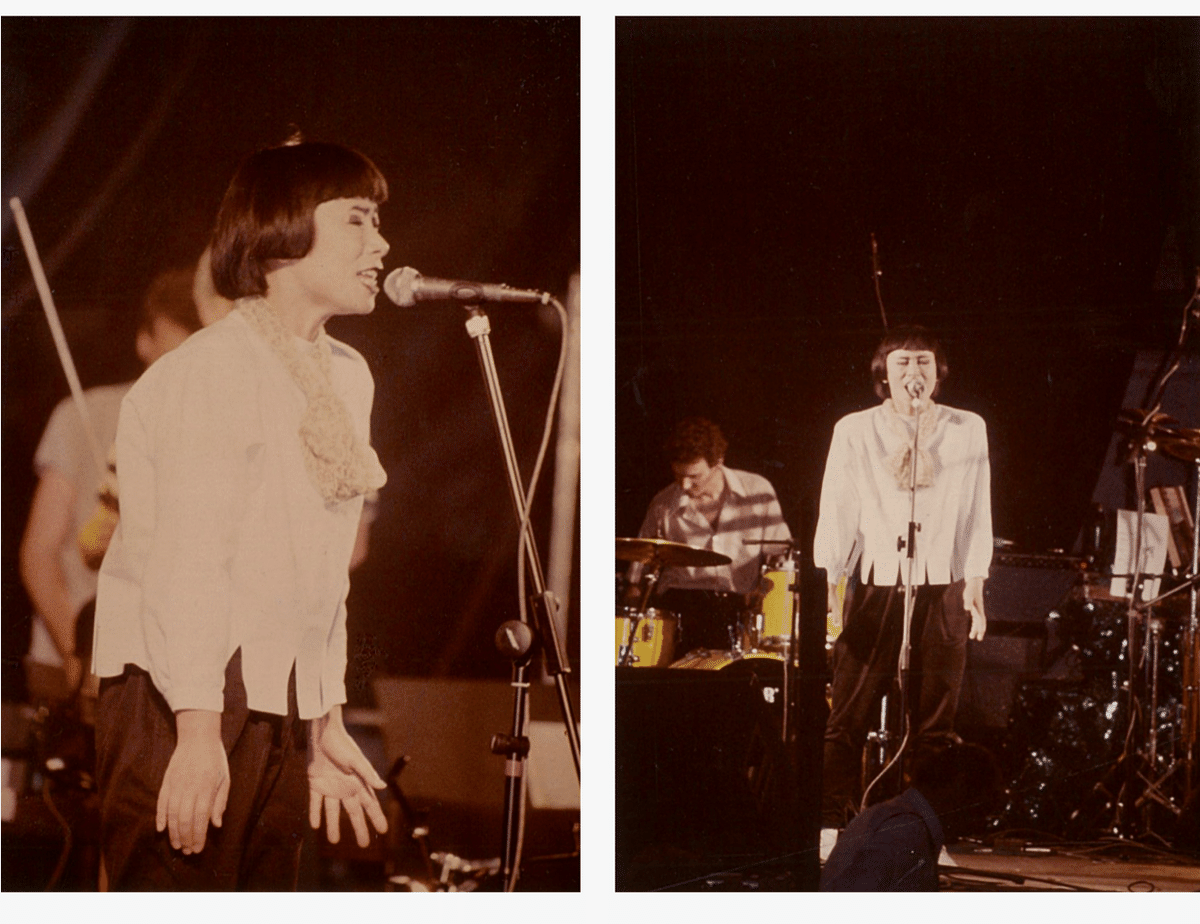

この構成でツアー初日はオランダ北部のグローニンゲンで、続いて2日目がドイツ、メールス・ジャズフェスでの登場。メールスのメイン・ステージでDENSE BANDはメンバーが入れ替わり立ち替わりインプロ・セッションを行い、天鼓はタイミングを見計らって普段のライブ通りヴォイス・パフォーマンスを行う。フレッド・フリス、クリスチャン・マークレー、デヴィッド・モス等々、最前線の前衛音楽家たちが一堂に会す、このステージに惹かれて数千人の観衆が集うなか行われた天鼓のパフォーマンス。これが実に大観衆の度肝を抜くことになる。

まず、このツアーに同行した水玉消防団のマネジャー的役割だった松永もうこに、そのときのメールスの様子を証言してもらおう。

「今思っても、即興の歴史のヒトコマに立ち会ったようなエポックメイキング的な瞬間だった。観客は割と皆、フレッド・フリス、クリスチャン・マークレーあたりの名前でステージを観に来てる感じだったんだけど、そこに全く知らない東洋人の叫ぶ女がいるわけですよ。デヴィッド・モスもステージで声のパフォーマンスをやってるんだけど、天鼓の表現は明らかにそのときの観客が誰も見たこともないもの、って感じだった。その場のエアーを感じ取って体中から声を持ってくる。それも勝手にやってるわけじゃなくて、“この人はこの音を出しているから、ここではこの音を持ってくる”という絶妙さ。ただ叫ぶだけじゃなくて、音楽としてもきちんと成り立っている。会場中それにショックを受けているのが、すごく伝わってくるわけです」

一瞬、一瞬の生の空気を感じ取り、身体をフルに使ってエネルギーを放出し、ステージ上の音楽家と対峙する日本人女性の声、叫び声。‘81年にNYのダウンタウンでジョン・ゾーンとフレッド・フリスのインプロヴィゼーション・ライブに感銘し、「これを声でやる。まだ誰もやっていないし、それは私がやるべきこと」と確信して以来、続けてきた天鼓のヴォイス・パフォーマンスは、新しい音楽を体験したくて世界中からやって来た前衛音楽ファン数千人にとって、まさしく「初めて体験するようなもの」だったのである。その瞬間に「ヴォイス・パフォーマンス自体が世界に知られたと言えるほど、皆が天鼓に熱狂してた」と松永は続ける。

「最後にメンバー紹介されたとき、スタンディング・オベーションとともに“TENKO!” “TENKO!”ってコールが湧いて、それは凄まじい熱狂ぶりでしたよ。水玉やハネムーンズで天鼓のパフォーマンスをずっと観てきた私にとっては、その熱狂に“ほら、やっぱりね! ね、そうでしょ? わかったでしょ?”って感じ(笑)。すごく嬉しかったし、誇らしかったですよね。私がずっと面白い、凄いと思ってたものを、世界の人も同じように思って認められた喜びですよね。一緒にやってるのがフリスやマークレーとか関係ない。そこでどの音を出せて勝負するか。本当にDENSE BANDも天鼓も素晴らしかったですよ。それまでの、例えばジャズ等で皆が想像できる“即興”とは違う、本当の“即興”がそこにあった。それは、心地よい瞬間ばかりじゃなかったかもしれないけれど、今まで観たことのない景色を見せてくれた」

●David Moss - Dense Band - live @ moers festival, 1985

当の天⿎本人にしてみると、いつものように「その場の空気に集中する」ことが、そのときは“たまたまメールスだった”いうだけの話でもあり、「“成功した”みたいな実感? そんなの何もない(笑)」(天鼓)と、どこか他人事なのは、最早通常ペースと言うべきか。

天鼓「私のようなヴォイスを聴いたことがなくて、やってる人もいなかったから、確かに大変な騒がれ方になってしまったんですね。何て言うか、その年のメールスの話題の中心みたいな感じになってしまった。メインステージの裏手に自分がセッションしたい人と自由にライブする場があるんだけど、DENSE BANDのステージのあと、『次は僕と一緒に』『次は自分たちと』ってひっきりなしに声がかかって、ずーっとセッションをやらされてたんですよ(笑)。ハイナー・ゲッベルス*という即興関係の有名な作曲家がいるんだけど、彼の作品を1分間演奏する企画に、急きょジョン(・ゾーン)から『一緒に演奏して』と言われて、サックスとヴォイスでいきなりパフォーマンスしたり。1分ってことは“ヨーイドン!”の全力疾走だからジョンはサックスを吹きまくりで、私はあらん限りの声を駆使してガーッと叫んでる(笑)。でも、それがすごく面白かったみたいで、そのライブ映像がその年のメールスを代表する場面として、やたらドイツのTVで流れたようなんですね。ヒカシューの坂出雅海くんだったかな、彼が当時ドイツに住んでて、『TVでメールスのことが出てくると、必ず天鼓が出てくるよ』と言われて、え、そうなの? って(笑)。本当に私はよくわかってないというのか、ヨーロッパでツアーするのも初めてだったし、DENSE BANDのような形態に参加するのも初めてで、実は自分に何が起こっていたのか、状況が全然つかめてない。会う人、会う人、私に何か興奮してワーワー言っているんだけど、英語も大して出来ないから一体皆が何を言っているのかわからないし、ひっきりなしにセッションを頼まれたときも『私、お腹空いているんだけど……』って(笑)。やたら『サインしてくれ』と言われて、『へー、こんなのでもサインするのか』みたいな。取材もたくさんされたけど、心の中は『あー、早くホテルに帰って寝よう』って(笑)」

西洋と日本のヴォイス表現の違い

ヴォイス・インプロヴィゼーションがこの地に初めて降臨したかのようなセンセーショナルな受け止められ方は、それもそのはずで、実は「ヴォイス・パフォーマー」と肩書きを始めたのも天鼓からだと言う。

天鼓「私がやりはじめたときも、何となくヴォイス・パフォーマンス的なものは西洋にあったんですね。歌える人がいい声を使って楽器的な表現をしたり、動物的な声を出すような色々な人がいた。でも、それは “Vocal”という位置付けだったんです。それより私は “ヴォイス・パフォーマンス”“ヴォイス・パフォーマー”のほうがいいと、やりはじめたときから自分でそう言うようにした。私のは“ヴォーカル”というものではないと思ったから」

さらに、「そもそも、西洋の人と自分のヴォイス・パフォーマンスの在り方が違う」とも言う。

天鼓「その’85年のメールスでクリスチャン・マークレーが『バベルの塔』というタイトルで、西洋人のパフォーマー5〜6人を集めて、ヴォイスのステージをやったんですね。つまり、その頃、すでに声だけの、しかも即興で音楽を作ろうという試みはあったわけなんです。だけど、それを見ても私とは声を音楽にするやり方が全く違う。 “声”という素材を面白がって何かを作ろうとしているけど、自分とは決定的に何かが違う。私は彼ら、彼女たちと何が違うのか、そのときはよくわからなかった。それがわかったのは、その2〜3年後にヨーロッパ・ツアーに行ったとき。ミュージシャン仲間が私に『いよいよ出たぞ、TENKOのイミテーションが』『TENKOの真似みたいなのがいっぱい出てきてる』と言うんですね。で、見に行ってみたら、“これが私のイミテーションなの?”と初めて思ったんだけど、西洋の人たちが体を使って、リズムやメロディーを取っ払ったパフォーマンスをしているわけです。だからって、もちろん私のようでもないんだけど、そのとき、“なるほど、そういうことか”とわかった。例えば、シェリー・ハーシュってNYのヴォーカリスト&ヴォイス・パフォーマーの女性がいるんですが、彼女はすごく面白くて通る声を使って、色々なアイデアを展開しているんだけど、やっぱり表現は私と全然違う。例えたら、それはバレエダンスと暗黒舞踏のように違うんですね。西洋の人のベースは、音階とかキチンとしたものが最終的なところにあって、そこに届こうとするパフォーマンス。でも、多分私のは規則性なんかないし、ドロドロの穴の中を巡ったり、わけのわからない奇妙なものが突然立ち上がったようなことになったり。観ている側からするとハチャメチャなことが起きているような気分になるんじゃないかな。音とか歌とか音楽的なものが出てくるんじゃなくて、もっと生っぽい感じを包み隠さず見せていく。と言えば聞こえはいいけど、包んだり隠したりする余裕もないというのが本当のところかな(笑)」

●Shelly Hirsch

●天鼓Voice Solo@Montpellier,France(2009年)

つまり、天鼓は西洋のヴォイスのやり方を見て、改めて自分のヴォイスの在り方を確認し、また、“バレエ”ではなく“暗黒舞踏”に必死に近づこうとしているある種の西洋のパフォーマーの不自然さをも見たわけである。そこには、当然のようにそれぞれの生まれ育った国、文化の違いが大きい。

天鼓「やっぱり、私のパフォーマンスのいい声も悪い声と思われているような声も出す、という発想は西洋の人たちにはないのかもしれない。でも、例えば、山塚アイ、灰野敬二の声の出し方、やり方は、私も共通しているものだと思いますよ。非常に日本的で、西洋にはなかった表現方法じゃないかな」

●John Zorn,Fred Frith,Yamatsuka Eye- Live

●灰野敬二 ヴォイスパフォーマンス+パーカション

天鼓「私は日本の伝統芸能をやってきたわけじゃないけど、日本文化のなかで育っているから、求めるものや目指していく線が西洋の人たちとは違うのかもしれないですよね。生きてきた上で受けた様々な体験や影響から“私”が成り立っていて、それは自分が知っている自分じゃない場合もあるしね。即興演奏は、無意識の部分から出てくるものが多いんですよ。だからスリルがあるとも言える。でも、多くの人は、自分の内面から出すのは同じだけど、どこか“作品”を想定して、仕立て上げるところがある。私は声にしても自分の見たくない、見せたくない部分が、ある日、ある時、出てくるかもしれないと覚悟しているところがあるんです。で、私のようなパフォーマンスをやりたいからと、例えば西洋の人がワークショップなんかで試しても、なかなか出来ないという人も多いんですよ。それは、声を使う伝統として西洋の人はオペラのような、くっきりした音階で完成されたもののなかで生まれ育っているでしょ? 日本は小唄、端歌と、三味線の弦と同じようにとても微妙な声の出し方で成り立つ音楽文化がある。それぞれ、無意識のうちにそんな音楽環境が影響を受けていると思いますよね。逆に、西洋の誰が弾いても同じ音を出せる楽器を作り出した文化は凄いことなんですけどね」

だからこそ、’85年の段階で自分の身体、生まれ持った体質をそのまま西洋のメールスで表現した天鼓のヴォイス・パフォーマンスは、「すごくめずらしがられたし、メールスでは熱狂された」けれど、「新しいものを求めている観客ばかりじゃないから、びっくりして、下手すると人が帰る(笑)」(天鼓)なんてことも日常茶飯事だ。

天鼓「理解不能で、何これ? ってことになる。でも、私のパフォーマンス以前に、’85年の頃はDENSE BANDはじめ、NYノイズ的な即興に驚く人も多い時代で、この’85年のツアーではスイスのライブだったかな、人がバタバタと帰ったの。観客が思ってたような普通の音楽じゃなかったってことでしょうね。でも、メンバーは皆、『やったね! やっと人が帰るようなことが出来た!』と大喜び(笑)」

そのあと、天鼓はこう付け加えた。

「だって、皆が座ってニコニコするようなものなんて、出来上がってて先がないでしょ?」

*ハイナー・ゲッベルス=ドイツを代表する作曲家、演出家。1952年生まれ。フランクフルト・アム・マインを拠点に活動し、’82年からクリス・カトラー、クリストフ・アンダースらとのバンド「カシーバー」でオルタナティヴ・シーンのアイコン的存在で活動する一方、戦後ドイツの劇作家、ハイナー・ミュラーとの数多くのコラボレーション等、活動は横断的で、90年代より朗読や音楽で構築された音楽劇《ミュージック・シアター》を多数発表、世界中で上演を重ねている。

●天鼓 1978年より女性のみのパンクロックバンド、水玉消防団で音楽活動を開始、80年代のニューウェイヴシーンで10年間活動を行う。同時に80年代初頭にNYの即興演奏に誘発され、声によるデュオの即興ユニット、ハネムーンズをカムラと結成、活動開始。その後、ソリストとして活動を続けるうち、85年頃よりヴォーカリストではなく「ヴォイス・パフォーマー」と称するようになる。「声を楽器に近づけるのではなく、より肉体に近づけるスタンス。あるいは声と肉体の関係を音楽のクリシェを介さずに見つめる視点。“彼女以前”と“以降”とでは、欧米における即興ヴォイスそのものの質が大きく変質した」(大友良英)。85年のメールス・ジャズ・フェス(ドイツ)以降、世界20カ国以上でのフェスティバルに招聘されている。これまでの主な共演者は、フレッド・フリス、ジョン・ゾーン、森郁恵、大友良英、内橋和久、一楽儀光、巻上公一、高橋悠治など。舞踏の白桃房ほかダンス、演劇グループとの共演も多い。水玉消防団以降のバンドとしては、ドラゴンブルー(with 大友良英、今堀恒雄 他)アヴァンギャリオン(with 内橋和久、吉田達也 他)などがある。15枚のアルバム(LP /CD)が日本・アメリカ・カナダ・スイス・フランス・香港などでリリースされている。演奏活動の他、各地で即興・ヴォイスや彫塑、空間ダイナミックスなどのワークショップを数多く行っている。

◆天鼓 ライブ情報

11/1(水)

「Over The Rainbow」 坂田明+天鼓デュオ

@アートスペース&カフェ(足利)

11/3(金)

「宇川直宏展 FINAL MEDIA THERAPIST @ DOMMUNE」

@練馬区立美術館 (11/5GIGANOISEプレイベント)

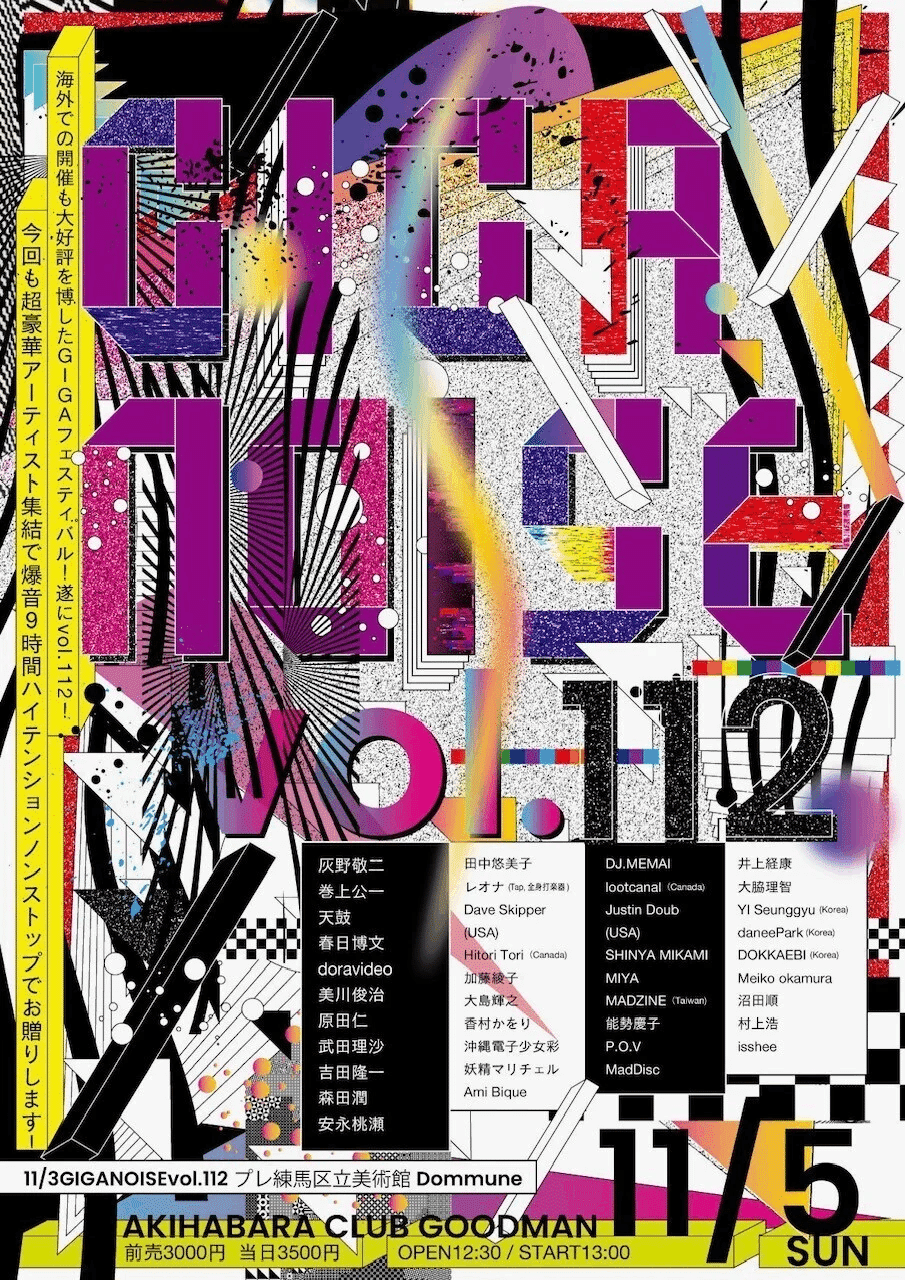

11/5(日)

「GIGANOISE vol.112」

@秋葉原CLUB GOODMAN

出演/灰野敬二、天鼓、美川俊治、田中悠美子、原田仁、武田理沙、MADZINE、吉田隆一、森田潤、香村かおり、安永桃瀬、Dave Skipper 、Deja、DOKKAEBI、TonyUnm、MIYA、YI SEUNGGYU 、doravideo 他

●カムラアツコ 80年代、日本初の女性パンクバンド「水玉消防団」で、ボーカリスト、ベーシストとして音楽活動開始。日本パンクシーンの一翼を担う。同時に天鼓との即興ボーカル・デュオ「ハネムーンズ」にて、ニューヨーク、モントリオール、ヨーロッパで公演、ジョン・ゾーンはじめニューヨーク・インプロバイザー等と共演。その後、英国に渡りポップグループ「フランクチキンズ」でホーキ・カズコとペアを組む。オーストラリアを始め、ニュージーランド、アメリカ、カナダ、ヨーロッパ、ソビエトなどツアー。90年代は、ロンドンで始まったレイブシーンでダンスミュージックの洗礼を受ける。2000年以降、「I am a Kamura」、「Setsubun bean unit」でフォーク、エスニック、ジャズ音楽の領域に挑戦。現在の自身のプロジェクト「Kamura Obscura」では、Melt, Socrates' Garden、Speleologyのアルバムをリリース。エレクトロニクス、サウンドスケープ、即興の渾然一体となったさらに実験的な新作「4AM Diary」を2021年末にリリース。同年秋、イギリスのポストパンクバンドNightingalesの満席完売全国ツアーをサポートする。2019年にはバーミンガムの映画祭Flat Pack Film Festival、2022年10月にはポルトガル・セトバルの映画祭Cinema Charlot, in Setubal, Portugal にて、日本の前衛映画の名作「狂った一頁」の弁士を務めた。

◆カムラ ライブ情報

11/8(水)

舞踏UK ツアー 上杉満代舞踏公演 in Birmingham

Live music:Kamura Obscura

●水玉消防団 70年代末結成された女性5人によるロックバンド。1981年にクラウド・ファンディングでリリースした自主制作盤『乙女の祈りはダッダッダ!』は、発売数ヶ月で2千枚を売り上げ、東京ロッカーズをはじめとするDIYパンクシーンの一翼となリ、都内のライブハウスを中心に反原発や女の祭りなどの各地のフェスティバル、大学祭、九州から北海道までのツアー、京大西部講堂や内田裕也年末オールナイトなど多数ライブ出演する。80年代には、リザード、じゃがたら、スターリンなどや、女性バンドのゼルダ、ノンバンドなどとの共演も多く、85年にはセカンドアルバム『満天に赤い花びら』をフレッド・フリスとの共同プロデュースで制作。両アルバムは共に自身のレーベル筋肉美女より発売され、91年に2枚組のCDに。天鼓はNYの即興シーンに触発され、カムラとヴォイスデュオ「ハネムーンズ」結成。水玉の活動と並行して、主に即興が中心のライブ活動を展開。82年には竹田賢一と共同プロデュースによるアルバム『笑う神話』を発表。NYインプロバイザーとの共演も多く、ヨーロッパツアーなども行う。水玉消防団は89年までオリジナルメンバーで活動を続け、その後、カムラはロンドンで、天鼓はヨーロッパのフェスやNY、東京でバンドやユニット、ソロ活動などを続ける。

◆天鼓 Official Site

天鼓の公式サイト。ヴォイスパフォーマーとしての活動記録、水玉消防団を含むディスコグラフィーなど。

Kamura Obscura

カムラの現プロジェクト「Kamura Obscura」の公式サイト。現在の活動情報、水玉消防団を含むディスコグラフィー、動画など。

◆水玉消防団ヒストリー バックナンバー

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?