温故知新(50)デルポイ アポロン神殿 徳川家康 日光東照宮 江戸城 鐸石別命(聖徳太子) 斑鳩寺 金剛山古墳群

徳川家康を祭神とする久能山東照宮(静岡県静岡市)と日光東照宮(栃木県日光市)は富士山(富士山本宮浅間大社奥宮)を挟んで、直線上に配置していることが知られています(図1)。安房神社(千葉県館山市)と徳川氏(松平氏)の菩提寺の大樹寺(愛知県岡崎市)を結ぶラインの近くに久能山東照宮があり、日光東照宮と安房神社を結ぶラインの近くに皇居(旧江戸城)があります(図1)。安房神社とパレルモを結ぶラインの近くには、御座山(おぐらやま)や白馬岳があり、このラインは、大樹寺と日光東照宮を結ぶラインとほぼ直角に交差し、交点付近に御座山があります(図1)。白馬岳は、日光東照宮とムンバイを結ぶライン上にあります。これらのラインから、徳川家康は忌部氏と関係があると推定され、家康が丹生氏と関係があると推定されることと整合します。

徳川家康の遺訓にある「及ばざるは過ぎたるよりまされり」は、デルポイ(デルフィ)の神託が行なわれていたアポロン神殿の入口に刻まれている格言の「過剰の中の無」と似ています。デロス島の中心には「輪」(ホイール)という意味の池があり、アポロンとアルテミスはここで誕生したといわれています1)。太陽十字(車輪十字)や、アルテミス神殿とレイラインでつながっている孝元天皇の陵墓と推定される備前車塚古墳の名前と関係があるかもしれません。1950年代のフランス人文学者のジャン・リシェは、太陽神アポロンに捧げられた神殿を持つデルポイ、アテナイ、デロス島を結ぶ、東西軸に対し約30度をなす1本のライン(図2)を発見しています1)。このライン上に立ち、デルポイからアテナイ、デロス島の方向を眺めると、冬至の太陽が昇るのが見えるようです1)。

鹿島神宮 奥宮とデルポイを結ぶラインは日光東照宮の近くを通ります(図3、4)。「汝自身を知れ 」とは、自身の習慣・道徳・気質を自覚し、自分がどれだけ怒りを抑制できるかを把握する、といったようなことを指しているものとされるので、家康の遺訓の「堪忍は無事長久の基、いかりは敵と思え」などと似ているように思われます。聖徳太子の十七条の憲法の第一条に記されている「和をもって貴しとなす」とも類似しています。

兵庫県揖保郡太子町にある斑鳩寺は、クレタ島の古代都市ラトと丹生都比売神社を結ぶラインの近くにあります。女神レトはアポロンとアルテミスの母ですが、丹生津姫命は大国主命(孝元天皇と推定)の母と推定されます。斑鳩寺は、『日本書紀』によると推古14年(606年)に、聖徳太子が法華経の講義を岡本宮で行ったため、天皇から播磨国の水田100町を与えられ、斑鳩寺(法隆寺)領として納めたとあります。

三重県伊賀市にある高倉神社は、社伝によると創建は第11代・垂仁天皇の時代で、神武天皇の東征に従軍した神を当地に祀ったのがはじまりとされます。高倉神社とチャタル・ヒュユクを結ぶラインは、月夜見命を祀り、明治までは月読神社と称された志波加神社(京都府南丹市)の近くを通り、国指定名勝の香住海岸を通ります(図5)。このラインは、斑鳩寺と元伊勢 籠神社(京都府宮津市)を結ぶラインとほぼ直角に交差します(図5)。これは、高倉神社の祭神の高倉下命が、加具土命(月夜見命と推定)や豊受姫命と関係がある孝元天皇で珍彦(椎根津彦)と推定されることと整合し、高倉下命は、斑鳩寺とも関係があると推定されます。

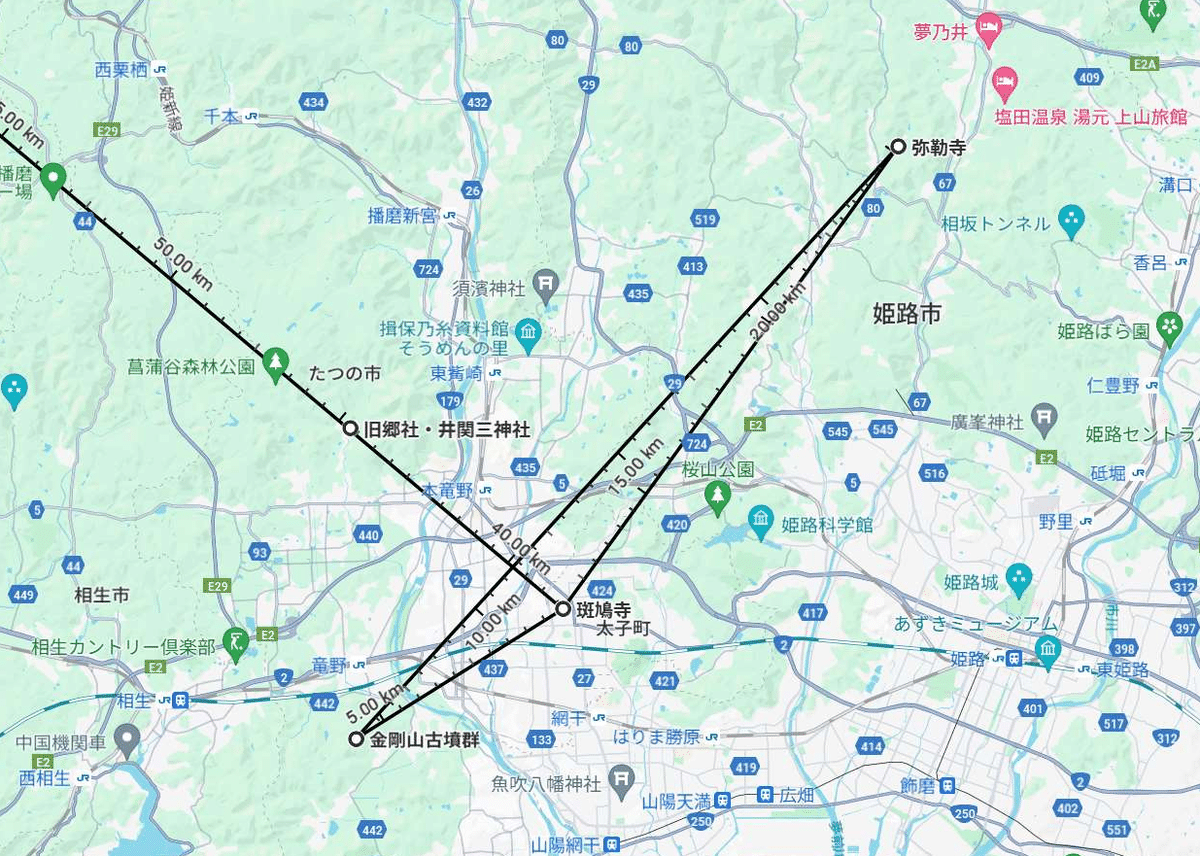

斑鳩寺は、土師一族の居住した地とされるたつの市揖西町土師にある土師神社とほぼ同緯度にあり、斑鳩寺と土師神社を結ぶラインは、兵庫県たつの市(旧揖保川町)の井関三神社(いせきさんじんじゃ)と井関三神社の真南7.4kmのヤッホの森にある金剛山古墳群を結ぶラインとほぼ直角に交差します(図6)。井関三神社は、井関大明神として天照国照彦火明櫛玉饒速日命、八瀬大明神として瀬織津姫命を祀っていますが、社伝によれば、崇神天皇2年に四道将軍道主命に勅して、播磨国揖保郡亀山(きのやま)に天照神社(あまてるじんじゃ)として創祀したとされています。『播磨国風土記』の揖保郡稲置山(稲積山)は峰相山に比定されています。金剛山古墳群には、弥生時代、古墳時代前期のものもあるようです。金剛山古墳群は、和気氏ゆかりの由加神社(岡山県和気郡和気町)と同緯度にあり(図6)、金剛山古墳群には、垂仁天皇の皇子の鐸石別命が葬られていると推定されます。

大宝令の注釈書『古記』(738年頃)には上宮太子の諡号を「聖徳王」としたとあるようで、崇神天皇(豊耳命)が上宮王家の祖だったとすると、崇神天皇の孫の鐸石別命も、聖徳太子と呼ばれたのではないかと思われます。

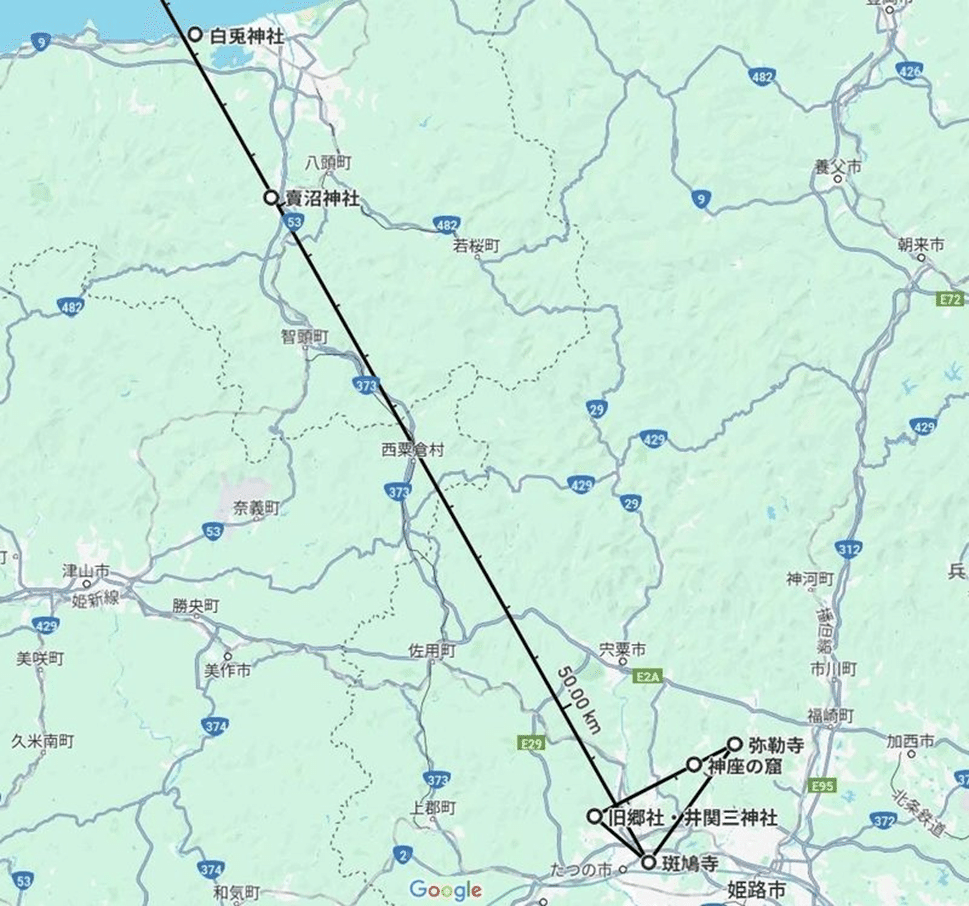

斑鳩寺とモン・サン・ミシェルを結ぶラインの近くには、鳥取市にある稲羽八上比売命を祀る売沼神社(めぬまじんじゃ)や白兎神社があります(図7)。このラインは、井関三神社と通宝山彌勒寺(姫路市)を結ぶラインとほぼ直角に交差し、井関三神社と弥勒寺を結ぶラインには「神座の窟」(しんざのいわや)があります(図7)。弥勒寺を開山した性空上人は、父が橘氏で、母は源氏の流れをくむ保津姫です。

斑鳩寺とデルポイを結ぶラインの近くに、井関三神社があり、鐸石別命の墓があると推定される金剛山古墳群と彌勒寺を結ぶラインは、斑鳩寺とデルポイを結ぶラインとほぼ直角に交差します(図8)。斑鳩寺は、垂仁天皇の皇子の鐸石別命と関係があると推定されます。

斑鳩寺には、江戸時代に作られた物のようですが、聖徳太子所縁の宝物として「地中石(ちちゅうせき)」(聖徳太子の地球儀)と呼ばれるものが伝わっていて、聖徳太子は「地球が丸い」ことを知っていたのではないかという逸話もあります。アポロン神殿の南西隅にオンファロス(へそ)と呼ばれる石が置かれ、この場所が世界の中心点とされます。斑鳩寺と世界のへそがあるデルポイがレイラインで結ばれていることと関係がありそうです。

聖徳太子(厩戸皇子)ゆかりの橘寺は、スカラ・ブレイとレイラインでつながっていますが、スカラ・ブレイはオリンポス山とつながり、オリンポス山はデルポイやモン・サン・ミシェルとつながっています。デルポイという地名は、ドルフィン(イルカ)と同じ由来をもつ言葉といわれます。「いかるが」という名は、『日本書紀』には、この地にイカルという鳥が群れをなしていたことに由来するとありますが、アポロン、ポセイドン、ディオニュソスなどの聖獣であるイルカに由来するのかもしれません。

文献

1)荒俣 宏 1997 「神聖地相学世界編 風水先生レイラインを行く」 集英社文庫