関係性の病:イジメの主犯は教師と親、上司と同僚、妻と子供

死ぬよりは薬飲ませられて病気扱いされたほうがいいと教師や親は考えるのだろうか?イジメというのを子供同士の喧嘩として捉えると間違える。

これは「関係性」の中で「自分が得するように他人を操る」ことで生まれるのだ。

![]()

また子供が死んだ

役人(教師や大学の教授・評論家)は「自分が悪いのではない」と言い訳ばかりである。しかし、誰がいい悪いの問題ではなく、自殺せざるを得ないところまで追いつめる社会の問題であり、時分がその一員であることを考えることはできないのだろうか。

誰か一人でも苦しむ人間がいたらなんとか助けたいと思うことが出来ないことが今の社会の問題である。家族が苦しんでいても医師に見てもらってこいという。

こういうニュースを聞くたびに憂鬱になる。僕も長くいじめられてきた。子供が出来て、子供がいじめられていた。

自殺しても、一人で抱え込むのが悪いという。そうせざるを得ない苦しさがわからないことが問題なのだ。

![]()

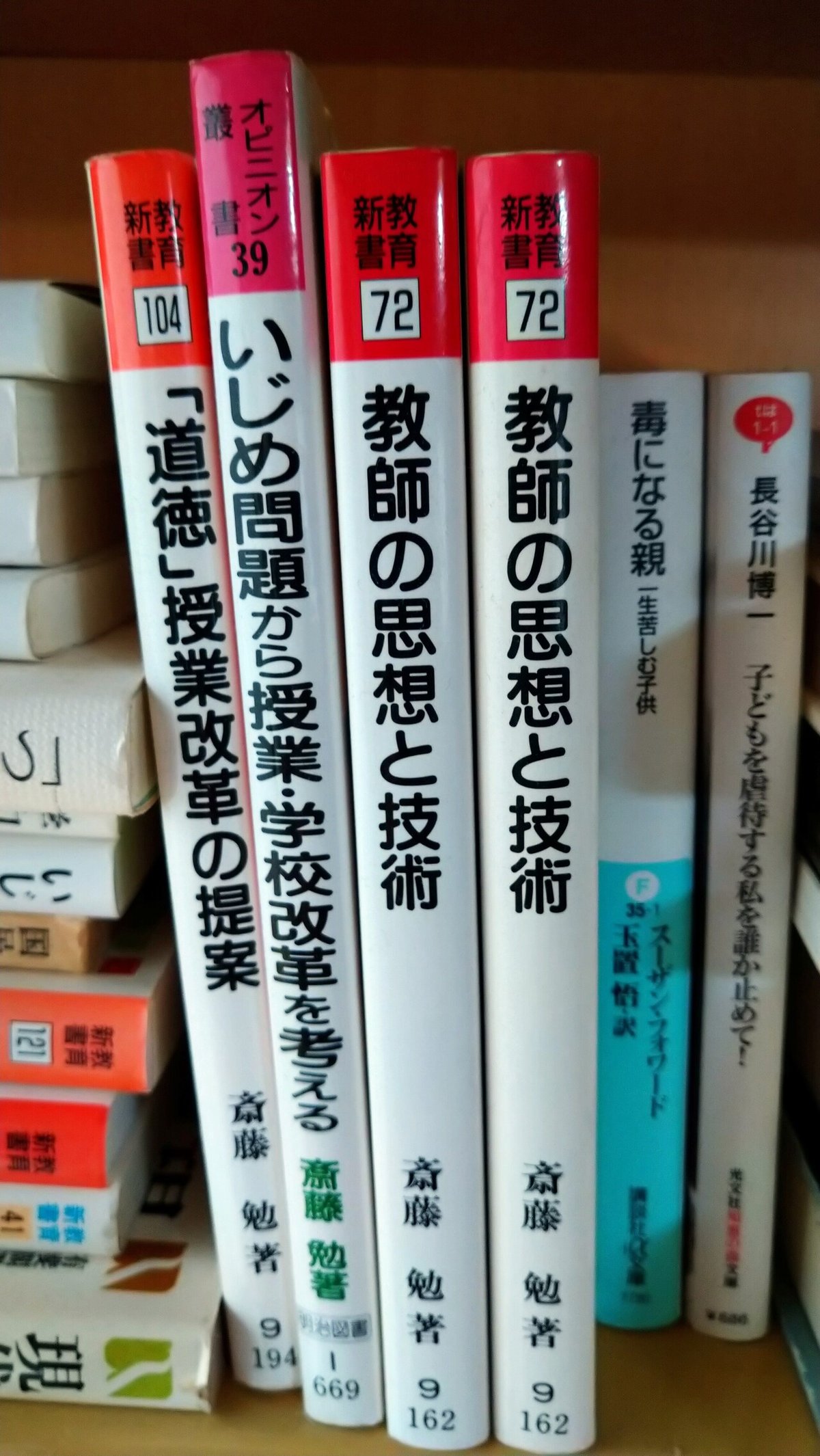

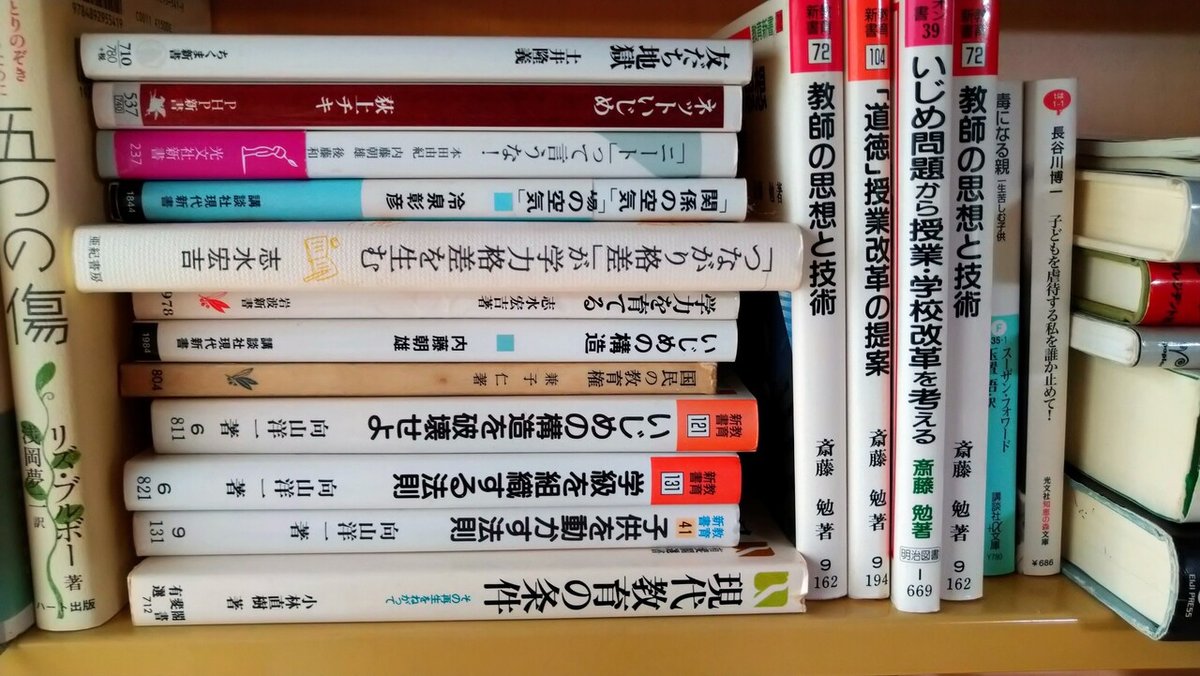

たくさんイジメ関係の本を読んだが、どうしても納得がいかない。親と教師のことがまるで触れられていないのだ。

イジメはあたかも子供同士の喧嘩のように思われているのだ。

そして、学習障害とかADHDとか子供の病気にしてしまう。

これっておかしくないか?教師の教え方が下手なことを棚に上げて「学習障害」と病気にしてしまう。

僕の高校の頃は「学級崩壊」が大流行。まるで授業にならないのだ。しかし、それも当たり前。子どもたちは卒業したら就職して一生時給で働いて家賃を払い続ける。海外旅行も豪華なレストランもテレビで見るほかない。

そんな人生がこれから50年も続く。それなのに勉強しろと言われる。勉強してどうなる。納得できないのが当たり前。

学級崩壊というのは大変な流れであった。教師の中にも自殺する教師が出たり、とんでもない問題となるのであった。

学級崩壊の関連本もたくさん読んだ。教師と言っても大学を出てから「学校」と言う閉じた世界の中でセンセイセンセイとチヤホヤと大きくなる。中身は大学生のままだ。

しかし、まだなんとか一人前の先生になろうという気持ちが見えた。苦しみながら様々な教師の自己研鑽の活動があり、僕は素晴らしい時代だったかもしれないと思う。

1980年代は、社会の格差が固定化されていく時代だった。日教組の力がなくなり(労働組合も同様である)、子供も学校で居場所がなくなっていくのだあった。

もちろん、親が望んでいたのだ。自分の子供は、いい学校出て、お父さんのようにはなってもらいたくないと思っていたのだ。

僕の母がそうだった。父は高校卒業だったから、大学出の連中にドンドン追い抜かれていったと悲しげであった。

しかし、問題はもっと深刻だったのだ。

![]()

イジメの的を作るのは親と教師、地域のコミュニティ

親が親を社会の中の地位でけなすことはよく見られる。親同士がいつも仲がいいわけではない。先生も親を差別する。これも当たり前に見られることだ。

子供がそれを感じないわけがない。

僕が小さい頃からその感じはあった。それでも、親同士は知り合いで仲良く様々な付き合いがあったのだ。

僕は、学校の先生に皆の前でバカにされたことが有る。当然、クラスメートは僕をイジメていいというサインとみなす。あれは良くないことだ。教師が生徒がなにか出来ないことを冗談ののネタにするのはいけない。

しかし、たくさん読んだ本の中で、教師が意味目の主犯だと買いてある本はない。

この本は唯一それらしいことを書いている(イジメられる側からの本には書かれているが、研究者の各本では少ない。)

![]()

「格差が世襲する社会」が心の病を作る

そして、卒業したら、パワハラ・セクハラでうつや統合失調症である。会社は責任が怖いから社員を心療内科に行かせて病気だと診断させる。

「小学校・中学校・高校」と平等な試験で能力を比較するという。つまり、いい成績をとった人間が優秀であり、人の上に立って、給料も良くて当たり前なのだと考えるのだ。

しかし、実際の社会の中での階段は、就職試験は成績ではない。コネなのだ。企業が求めているのは従順に内部告発などしないで何よりも上の言うことをっ黙って聞く兵隊なのだ。

そして、経営者の息子は文句なしに幹部候補である。役人も一緒、親が組織の上の方だったらいい席に座れる。コネの強さで席順が決まる。

それ以外は皆時給で働く使い捨てなのである。

![]()

イジメは決して子供だけの問題ではない。

コミュニティ(人の集団)の「律」と僕は考える。コミュニティとは共同で実現しようとする「価値」を持ち、役割の分担と、価値の分配のルールを持つ。

子供の集団で考えれば、誰かが受験レースから脱落すれば自分のプラスになる。いじめられて教室に来れなくなればライバルが減る。傍観者などという無垢な存在はいない。そう考えれば、世界の全ては敵である。

ピーターMセンゲさんの本は素晴らしい。社会のあり方を示唆してくれる。僕は大好き。

![]()

この状況はごく最近(この50年)出来上がったものだ。

僕の親の世代は、家庭が企業で、家庭での教育は仕事に密着していた。実学と言われるものである。技術家庭でモック細工や旋盤を僕の時代は習った。

大学に行くのはごく限られた海藻の人間だったのだ。やがて大学に行けば給料が高くなるという勘違いが始まる。

いっきに格差が制度として社会に染み込んでいった50年なのだ。

僕の取り組んでいる食事の問題「幸運な病のレシピ」と同じ『律』の問題である。

ではどうなるべきであろうか?

どうにも答えが見えない。

![]()

#いじめ #幸運な病のレシピ #素材から食事を作る #商品化された食事 #生活習慣病 #糖尿病 #食事療法 #家族というシェルター #グローバリズム #百年しばた #料理は楽しい #お家が一番 #糖尿病で良かった #関係性の病 #うつ #統合失調症 #拒食症 #過食症 #依存症 #DV #セックスレス #DSM -5 #心の病

#自殺 #いのちの電話

厨房研究に使います。世界の人々の食事の価値を変えたいのです。