家族にトランス当事者がいた私が悶絶した映画「片袖の魚」〜マイクロアグレッションは本当に”マイクロ”か問題〜【ネタバレ注意】

『居心地が悪くなる映画』というものがあります。

もちろん、いい意味で。

自分が今いる場所を疑うきっかけになってくれる。そんな映画。

シアターフォーオールで配信されている「片袖の魚」という映画が、まさにそれでした。

悪意なき人々が意図せずに、だからこそ日常的にとってしまう差別的言動。

そんな、"マイノリティへの小さな攻撃”がテーマの一つです。

監督いわく

「日本で初めて、トランスジェンダー当事者を一般公募でオーディションして作られた映画」。

とのこと。

読後感は、ソワソワ、でしょうか。

面白い。義憤に駆られる。勉強になる。どれとも違う。

とにかく落ち着かない気分にさせられるのです。

それは、自分はヤッテナイと思い込んでいただけの者が、

クルリと容疑者に転じさせられたような感覚。

それが強烈だったので、ここに映画の感想を記しておきたいと思います。

同窓会に行って、帰ってくる。ただそれだけの34分間に、観ているこちらは狼狽える。

「片袖の魚」は34分間の短編映画。公開は2021年のようです。

主演はイシヅカユウさん。ファッションモデルや俳優の活動をされています。Eテレ「シャキーン!」のMCとして知っている方も多いのでは。

展開は、いたってシンプルです。

イシヅカユウさん演じる主人公・ひかりは、トランスジェンダー(MtF)。

熱帯魚関連の会社に勤めており、営業という仕事柄、取引先と会うことが多いのですが、配慮のない発言や好奇の目にさらされることは日常茶飯事。

心が窒息しそうになっては、友だちのバーで一息つく、という毎日を送っています。

そんな彼女がある日、かつてのサッカー部の同窓会に誘われます。

密かに想いを寄せていた元チームメイトの久田敬も出席する、と。

彼女の横顔には、いまだ断ち切れない恋心がありあり。

そして迎えた同窓会の夜。

地元から離れ自分らしく生き始めているひかりは、めいっぱいのオシャレをして、事情を知らないかつてのチームメイトの中へ飛び込んでいくのですがが・・・。

というお話。

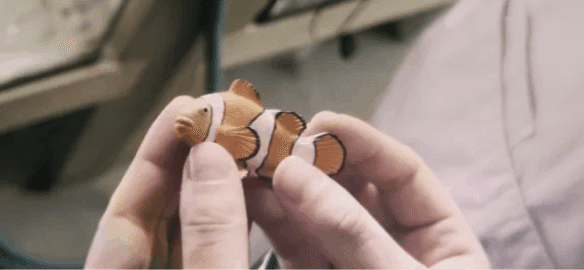

カクレクマノミという魚を彼女に重ねることで、その心象が美しく、繊細に、でも逞しく描き出されていきます。

(カクレクマノミはこれ↓。環境によって性転換する生態があります)

本作はいわゆる「行って帰ってくる」モノ。

マッドマックス〜怒りのデスロード〜や、スタンド・バイ・ミーのような。

目的地へたどり着くことに価値はなかった。

それよりも、帰還した時の変化や成長に真の価値があった、というタイプの映画ですね。

ではなぜ、行って帰ってくるだけの映画が面白くなるのか。

それは、主人公が行く動機に共感し、帰ってきたときの変化・成長に喝采を送りたくなる何かがあるから。

なのですが。

本作はそれだけではありません。

彼女の小さな冒険のどこをとっても、観客への問いかけがある。

だから、目が離せないのです。

「あなたも似たこと、やっちゃってない?」

「こんな場面に出くわしたら、どうする?」

と。

たとえ、無意識だとしても。

あるいは、気を配ったつもりだったとしても。

他者への想像を怠けていないか、と迫られているような。

ここでは

「すべての人が観るべき、いや体感すべき34分間だと思います!」

とだけ言い切って、次に書き進めたいと思います。

ーーーーーーー

以下、ネタバレを含みます。未見の方はご注意ください。なおネタバレしても、本作の魅力は毀損されないと信じます。なぜなら。今さらネタバレもヘッタクレもない。この作品は私たちの生活そのものであり、ネタもまた毎日の中にありふれてしまっているからです。残念ながら。

ーーーーーーー

小さな攻撃、大きすぎるダメージ。大きな勇気、小さすぎる前進。「割に合わないよ、まったく!」とヤケ酒したくなる。

私はトランスジェンダーの人と、6年間くらい一緒に暮らしていました。

FtMの人。母親のボーイフレンドでした。R君と言いました。

なかなかパンチのきいた状況に戸惑いつつも、

私は大学入学から社会人になって実家を出るまでの6年間、

寝食を共にしました。もはや家族です。

なので、主人公が作中で出くわす差別的な場面は、

私にとってもデジャブのようなものでした。

たとえば。

営業先の取引先がひかりに告げる「二階に誰でもトイレがあるので使ってください」。

その後ろからは、従業員のジロジロニヤニヤと下卑た視線が。

別の営業先では「もしかして、シンタニさんて、男性?」という質問も。

あーなんか。似たようなことあったな、と。この状況知ってんぞ、と。

ひかりに向けられる差別的言動は、いずれも無意識、無邪気。

しかし、その正体は無理解・無思慮です。ついでに無教養もつけたろか。

これ。攻撃している方は、それほどカロリーを使ってないんですよね。

気は使ってるけど、アタマは使ってない。

なので、言い咎めたところでピンとくるかどうか。甚だ疑問です。

私もR君のかたわらで、何度似たような攻撃を受けたことか。

当時はなんとも言えない気持ちでしたが、今なら言語化できる気がします。

「同じ視線・質問をあんたらにしたら、どうリアクションするつもり?」

「あんたらよりはマトモに生きてるつもりだがな!」

と。

でも、怒りが湧いているうちは、まだいいのです。

通り魔的に無理解・無思慮の攻撃を受け続けると、徒労感が募りました。

それは容易に絶望感に変わりかねないものでした。

人によっては、心身に、ひいては社会生活に影響が及んでこともあるはずです。

それはとても理不尽で、ヘビーなこと。

ひかりも、何かの薬を服用していました。貼り薬と思しきパッチも。

テーブルには多量のストック。どうやら日常的に飲んでいるみたい。

もしこれがなんらか心の薬だとしたら(ありえる)。

攻撃とダメージ。ぜんぜん釣り合ってないから!

刃渡りは”たった一言”。

そんな小さなナイフでも、人は生を脅かされるのです。

世の中、心の銃刀法違反ばっかりですよ。

絶えず心からチロチロ血が流れているような。

傷が塞がった頃に、また切り付けられるような。

これ、拷問ですよね。正気を保てと言うほうが無理というものです。

四半世紀前に刃が流れてきただけの、私の古傷でさえ疼きました。

その極地が、終盤の同窓会シーン。

同窓会には、何を着て行こう。

ひかりは、悩みに悩んだ挙句、コレ!という一着に決めます。

それ、鮮やかな赤いワンピース。

もしかすると彼女は、少し自信が芽生えていたのかもしれません。

仕事ぶりも優秀だし。職場には理解者もいるし。

生まれたての自信を勇気で鎧うように、白×黒のパンツスーツから

赤いワンピースへと着替えます。

その佇まいはエレガント。そして鮮烈。

一歩間違えばド派手に堕ちるその服を、彼女は見事に着こなします。

メタモルフォーゼですね(さすがファッションモデルさん)。

しかしそれは、映画的な死亡フラグでもあり。

おじさん、嫌な予感しかしないよ!

かくして同窓会で彼女は、案の定ツラい思いをするわけです。

元チームメイトは、最初は腫れ物を扱うように、やがてイジリと好奇の目を、彼女に向けはじめます。

気は使うけどアタマ使ってないヤツ、ここにもいました。しかも今度は群れで出現。

「この中だったら、誰が好みのタイプ?」

そんなクソリプみたいな発言も飛び出します。

同窓会じゃなかったら一発アウトなハラスメント発言。

そう。もはや、気さえ使っていないのです。

だって、ここは気心知れた、遠慮のいらない同窓会なのですから。

本作のシチュエーションが、お葬式でも結婚式でもなく「同窓会」だったことも、うなづけました。

社会人としての関係に開かれたお葬式や結婚式と違い、同窓会は身内文化の無法地帯。本テーマを描くにはうってつけ。

怖っ!

もはや密室ホラーです。

そして私がもうひとつ「うわ〜」となったのが、人物描写でした。

最初は、元チームメイトたちがかなり記号的に描かれているな、と感じていたんです。

「こういう不躾なヤツいるわー。マジでセンスない。嫌いだわ〜」

という、まさにそれだけの役回り。

観客の感情を刺激するのではなく、物語に事件を起こすためだけのダンドリ要員ですね。薄っぺらいヤツ。

なのですが。本作を二回見て、気づきました。

違いました。私の早合点。

記号的に描かれているのではない。

”記号的な言動をとる人”として描かれていると感じたのです。

元チームメイトたちは、トランスジェンダー当事者を(というか人間そのものを)記号的にとらえてるんじゃないかということ、ですね。

「トランスジェンダーの人って○○なんでしょ?」

その先入観を疑わず、軸足をそこから動かさない人。しかも口に出したり行動に移しちゃう人。

身近にいませんか?「○○キャラ」と名札をつけないとコミュニケーション取れない人。まさにあれです。

元チームメイトたちのような、体育会系出身者だけではありません。

巷間言われるような、昭和のおじさん的な人ばかりでもありません。

ですが、私の狭い社会人経験としては、人間関係を敵味方に分けて考える癖がついていたり、

優劣などのレッテルづけ文化の中で生きている人に多い気がします。

雑な二元論で生きている人々。

つまり、閉じているのです。雑なんですよ、コミュニケーションが。ひいては人間理解が。

ってこれはこれで差別的な発言ですね。彼らは彼らなりの世界で生きてるわけで。

出自というよりは、その人が今いる環境に影響されるのかもしれません。

とか言っとく。

でも。彼らが自分勝手に理解できるほど安易には、世界はデザインされてない。そう思うのです。

同窓会からの帰り道。

ここでの久田のしょーもない振る舞いときたら!(お前ぜんぜんいいヤツじゃないから!ぜひ映画をご覧ください)

ひかるは元サッカー部らしい方法で、ささやかながら久田に一矢報います。

過去の恋に区切りをつけ(というか愛想を尽かし)、

少しタフになった彼女は、凛とした足取りで、自分らしい日常へと戻っていきます。

幸い、ひかりには帰る場所がありました。

いろんな個性の人がいて、それゆえ世界は複雑で、その一人として生きるには苦しいこともあるけれど。

でも、多様で複雑な世界だからこそ、自分を理解して迎えてくれる人もそこにいる。必ずいる。

彼女が彼女であるがゆえの視座で、自分の世界を獲得した瞬間です。

なのですが・・・。

大きな勇気を振り絞ったわりには、得られた前進が小さすぎないか?

ぜんぜん割に合わない!皮肉すぎる!

でもそこがリアル!

そのリアリティに、トランスジェンダー当事者俳優のオーラが拍車をかけるわけです。

真に迫りすぎて、しんどい・・・。

ひかりばっかり強くならなきゃいけないなんて、フェアじゃない。

気分はもう、バーカウンターに座るひかりの隣でヤケ酒ですよ!

やり切れなさに乾杯ですよ!

観終わった後に酒が飲みたくなる映画は、間違いなくいい映画です。

しかし。本作の真の味わいは、ここからなんです。

たっぷりひかりに感情移入した後、ゾッとするんです。

「なら自分はどうなんだ?」と。

「一丁前に怒ってられるご身分なんですか?」と。

似たような現場に居合わせながら、傍観者になったことはないか。

よくある風景として目を背けたことはないか。

黙殺という殺しに加担してないか。

本作のシーンの数々は、その状況証拠です。

それを突きつけられて、取り調べを受けているような感覚に陥ります(受けたことないけど)。

「いや、やらかしてないと思うけど・・・」「大丈夫。なはず。たぶん」「あー・・・どうだろ」「んーもしかすると」

そう。自分は絶対大丈夫!と言い切れる自信が、どんどんなくなってくるのです。

まさに、アリバイが崩れていく感覚。

「すみません!私、やったかもしれません!」

そう自白したくなる気持ちがモクモク湧いて、消すことができなくなりました。

そもそも。

本稿の「トランスジェンダーの〜〜」っていう書き方もそう。

まるでその人の個性や人間性が、トランスジェンダーであることの一点に集約されているような書き振りです。

映画という、意図を含んだコンテンツに対してならいざしらず、

日常生活でも同じ振る舞いをしてしまっていないか。

私も間違いなく、作中の取引先や、久田や、元チームメイトたちの一人です。

本稿だって、無理解・無思慮のカタマリである可能性は低くないと思っています。

ややもすれば、地雷原のような原稿になってしまっているかも。

でも、彼らになくて、私にあったもの。

それは、自分の考えを疑うきっかけ。ただ、それだけ。

首の皮一枚、本作がそれをつなげてくれました。

それが、心から本作を観てよかった。そう思える理由です。

本作のテーマの一つ「マイクロアグレッション」。本当に”マイクロ”なのか問題

繰り返しになりますが、監督の言葉を借りると

本作は日本で初めて、トランスジェンダー当事者を一般公募でオーディションして作られた映画とのこと。

そしてこの映画の監督は、東海林毅さんという方です。

シアターフォーオールのサブテキスト的動画「あわせて見たい【2つのQ】で

監督はこう言っています。

「日本ではどうしてトランスジェンダー当事者の俳優を、当事者の役で起用しないんだろうという疑問がずっとあった」

そのような日本の状況に不満があったと、のこと。

また、

「別に我々、何の意味もなく社会に存在しているが(中略)、ドラマの中に存在する意味を付けられないと存在として表れてこないということがあるんじゃないか」

「傾向として、日本映画で描かれているマイノリティというのは、まだ社会の外側とか社会の端っこのほうにいる人間という描かれ方をしているのじゃないかと思う。僕はよくないことだと思う」

とも。

これは監督のコメントのごく一部。

他にもいろいろな視点で制作の背景を語っているのですが、ここだけをとっても、作品がいっそう興味深くなることは間違いありません。

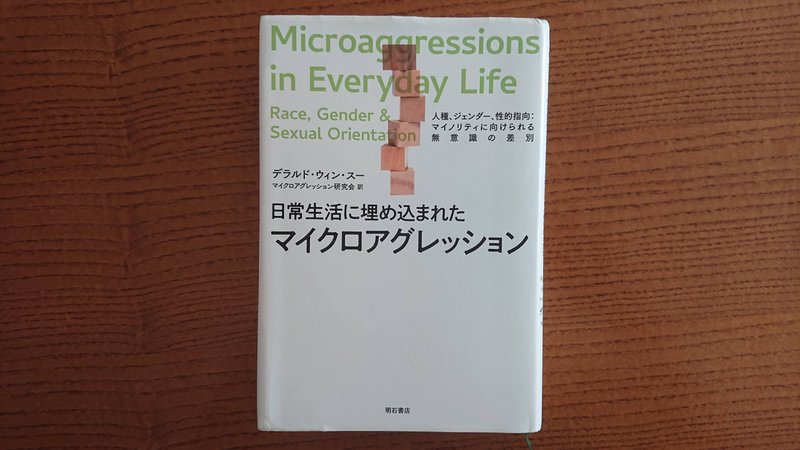

そして。監督が出した重要キーワードが「マイクロアグレッション」でした。

ご存じの方も多いかもしれませんが、参考までに文献から引用します。

「ありふれた日常の中にある、ちょっとした言葉や行動や状況であり、意図の有無にかかわらず、特定の人や集団を標的とし、人種、ジェンダー、性的指向、宗教を軽視したり侮辱したりするような、敵意ある否定的な表現のこと(Sue, Capodilupo, et ai., 2007)」

つまりマイクロアグレッションとは、差別的な表現全般を指す言葉。

明確な行動や発言だけでなく、目線、表情、ひいては状況なんてのも広く含まれてきます。

しかも意図の有無にかかわらず。つまり言語化しにくいのです。

言葉で定義した途端、ニュアンスからこぼれ落ちる何かがある。

その何かが問題であり、映画の得意分野なのかもしれません。

監督も

「マイクロアグレッションは、映画という方法でしか表現できない」

と言っていました。

このマイクロアグレッションが難しいのは、

差別主義者によるあからさまなヘイトやハラスメントだけではなく(これはまだコンプラという盾もある)、

善良な人による無意識の差別的言動であるという点。

しかも、それが悪影響大、としている点です。

マイクロアグレッションを発してしまう人は、自身をゆめゆめ差別主義者などではないと思っている。差別に反対していることも多い。

自ら選んで差別を指弾されがちな立場に生まれついたわけではない、と思う人もいるでしょう(たとえばアフリカン・アメリカンに対する白人のような)。

あるいは、差別を受けやすい立場にいる人もまた、誰かにマイクロアグレッションを発している可能性もあります。

無意識だから誰にでも、すべての局面で起こりえる。

それゆえ取り除くのが非常に難しい。

でも、それによって生きづらさを負っている人が、確実にいる。

そんな人々が、コミュニティや国の大きな部分を担っている。

マイクロアグレッション(小さな攻撃)といいつつ、

個人単位でも、社会単位でも、ぜんぜんマイクロじゃないでしょ!

という話です。

こうなりゃ誰かを傷つけないためには、”沈黙は金”を決め込むしかない。

しかし対話を止めた人間関係や社会は、そのまま言葉狩りが始まり、

容易に対立へと変容していきます。

境遇の違う人と距離をとって疎遠になってればいい、という問題じゃない。

「じゃあ自分はどうすりゃいいってのよ?」

それがまさにこの映画が問いかけてくることなのです。

ソワソワと居心地の悪い鑑賞後の読後感の中で、

ひとつハッとしたことがありました。

私は、自分の少数性を忘れていたんじゃないかと。

みんな何かのマイノリティ。いろいろあって当たり前。

少数性から逃れられる人生などなく、気づいていないだけ。

R君とずっと一緒に住んでた自分ですら、それを忘れていたに違いありません。

それを忘れなければ、つまり、自分を含め一人ひとりの違いに解像度をあげておけば

世界はもっと精美で、ヴィヴィッドで、楽しく見えてくるのかもしれない。

まさに、ラストシーンのひかりのように。

なんてことを感じました。

そこに、本作に込められた希望も感じたのでした。

終わりです。最後まで読んでくださりありがとうございました。

なんか10/10にはさっぽろレインボープライド主催で上映会&トークショーもあるみたいですね。

ご興味ある方はぜひ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?