記事一覧

AIが意味を理解しない理由が分かりやすすぎて衝撃だった

ちょっと前の本なんだけど、

「AI vs. 教科書が読めない子どもたち」

(新井 紀子 著、東洋経済新報社)

この本は衝撃だった。

著者の新井氏は数学者であられるらしい。

この本によれば、

数学には今のところ、

論理

確率

統計

の3つの言葉しかないらしい。

知らなかった・・・

「意味」を扱える数学というのは、まだ発明されてないんだそうだ。

言われてみれば、確かにそんな数学は聞いた

今年書きたいあれこれ

あけましておめでとうございます。

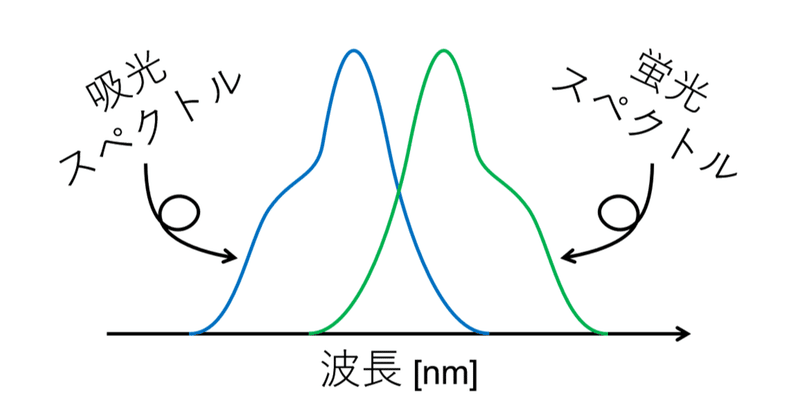

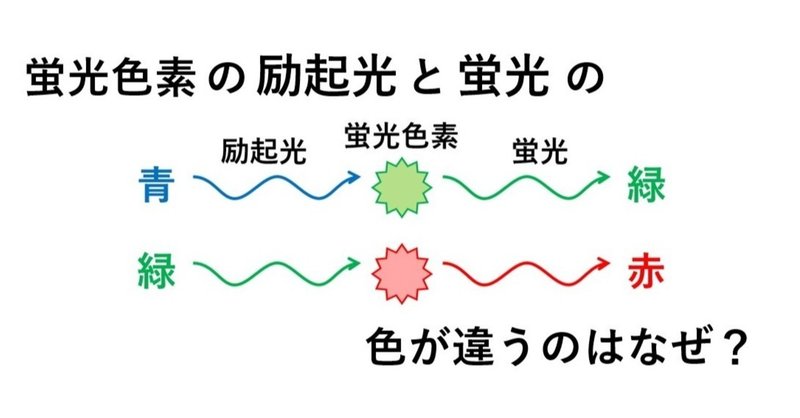

去年は「蛍光」について思いつくままに書いてたけど、書ききれないまま年が明けてしまった。がんばって完結させます。元々、蛍光の「漏れ込み」について書こうと思って書き始めたので、そこまでかければ一応完結(のはず…)。

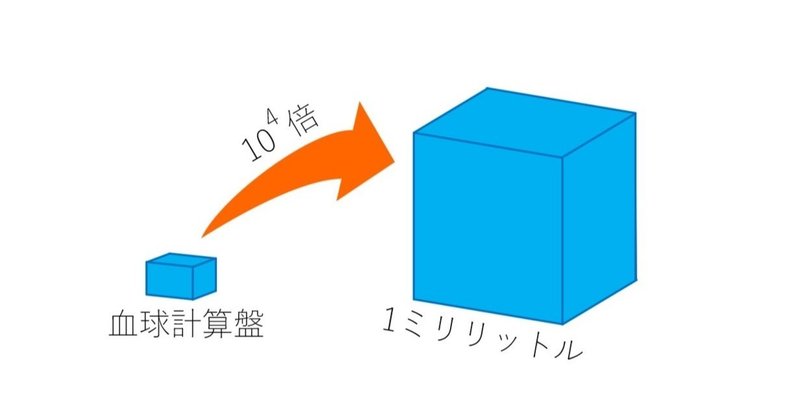

あと、「血球計算盤」とかも書きかけだな…

今年は抗体についても、もうちょっとちゃんと書きたい。

例えば「アイソタイプコントロール」とか。

日々の実

進化論を知って、なんかメリットある?

僕は進化論が好きなんだけど・・・

進化論について考えるのが楽しいんだけど・・・

進化論に興味ない人に、

「進化論を知って、なんかメリットあるわけ?」

ってストレートに聞かれた、なんて答えるだろう・・・?

【メリット】

① 楽しい

(進化論について考えるのが楽しいとか、オレだけか?)

② 視野が広がる

(これもオレだけ?)

③ 世の中の、生物学がらみのモノゴトを理解しやすくなる

例えば

ロット差をチェックする(主に)ふたつの方法

前回、ロット差について書いたけど、

この記事では、

「ふたつのロットの試薬と使って、同じサンプルで実験して、結果を比較する。」

っていう方法しか書かなかった。

でもこれだと、新しいロットの試薬が届いた時に、前のロットもまだ残ってないといけない。

このためには、ひとつのロットの試薬を完全には使い切らないように、常に気を付けておく必要がある。

でも、前のロットの試薬を残せないケースもあるだろう。

ジキルとハイドと試薬のロット差

「ジキル博士とハイド氏」という小説がある。

有名な小説なので、あらすじをご存知の方も多いだろう。

以下はネタバレになるけど、善良なジキル博士は、「善と悪を分ける薬」を発明し、悪人ハイドに変身して悪事を働いていた。ジキル博士は、ハイドに変身する薬と、ジキル博士に戻る薬を発明したが、物語の終盤で戻る方の薬が効かなくなり、ジキル博士に戻れなくなって、破滅を迎える。

薬が効かなくなった理由は、物語の

「サピエンス全史」の下巻は科学のお話

書評というわけじゃないけど、ちょっと感想。

「サピエンス全史」の下巻を読み始めてみたところ、下巻は主に「科学」のお話みたい。

科学の特徴について、このように書かれてる。

「近代科学は、私たちがすべてを知っているわけではないという前提に立つ。」

さらにこの文の後には、「今現在の知識も、研究が進めば間違いだと分かる可能性があることも、「科学」は受け容れている。」という主旨の文が続く。

つまり、

書評(ちょいたし)「サピエンス全史」(上巻) 「虚構」がもたらす破壊力

上巻を読み返していて、やっぱり大切なポイントを外しちゃったかな、と思ったので、ちょっと書き足したい。

上巻の出だしは、

ホモ・サピエンスは

誕生した当初は、全然特別な存在じゃなかった

と主張するところから始まる。

ホモ・サピエンスは、

「取るに足りない動物にすぎず」

「ゴリラやホタルやクラゲと大差なかった」

とまで言い切っている。

そして、そんな「取るに足りない」ホモ・サピエンスが、なぜ

書評「サピエンス全史」(上巻)客観的で冷静な文章にひそむ、優しさと怒り

遅まきながら「サピエンス全史」を読み始めた。

(ユヴァル・ノア・ハラリ 著、柴田 裕之 訳、河出書房新社)

上下巻からなる大著で、僕はまだ上巻を読み終えたばかりだけど、ひとまずレビューしてみたい。

冒頭の「歴史年表」に、いきなり引きずり込まれる。ここを読むだけでも、著者が専門とするマクロヒストリーの風景を垣間見ることができるのだ。

この歴史年表は、もちろん弥生時代や縄文時代から始まるわけじゃ

有効数字は体で覚える

有効数字…

有効数字について習ったのは、いつだっただろう…

たしか中学の数学の授業だっただろうか。

とにかく

ぜんっぜん意味がわからなかった

という印象だけが残っている。

いや、わかりますよ? そりゃ

6.1527…

とか数字があって、これのどのケタまでが信頼できる数字なのか?って話でしょ?

6.15 の “5” 以下は信頼できないなら、

“5” で四捨五入して

6.2 にしちゃえっていう

「同じことを何度も聞くな」の落とし穴

「同じことを何度も聞くな」

って言われたことがある人は多いだろう。

他の人がそう言われてるのを聞くことも多いんじゃないだろうか?

だから、

「同じことを何度も聞いちゃいけない」

と思ってる人も多いはずだ。

でも、それは場合による。

例えば経費精算の手順とか、一度教わったらあとは教わったとおりにやればいいだけのことなら、何度も聞いたら怒られるかも知れない。

でも、

A だから B

B