「納得」と「区切り」を目的に 〜アジア、そしてアフリカの旅へ(後編)

「近々後編を綴ります」と結んでおきながら、だいぶ時間が経ってしまいました。。

以下、前編と合わせて、今回の後編を読んでいただけると嬉しいです。

自分自身に対する「納得」を旅の目的に。決して冒険ではないけれど。

もう一度長い旅に出て、「もういい。冒険や旅は、もう十分だ」と。そう、自身を「納得」させるべくーー

ーー向かった先は、タイのバンコクだった。

アジアへ向かった理由は、単に足を踏み入れたことがない大陸だったから。『深夜特急』をなぞるわけではなかったけれど。日本を発つときに決めていたのは、漠然と「バンコクから西へ向かおう」ということだけだった。

バンコクの空港に着いて、飛行機のタラップを降りようとした瞬間。ムッとした暑さと不快な湿度に襲われた。そして、大きなため息が出た。本来なら、これから始まる旅に心踊らせ、ワクワクしながらタラップを降りていくはずなのに。タイ特有のそんな気候に、苛立ちを覚えた。そのときのぼくは、あきらかに不機嫌だった。その理由は明白だった。旅に出たことを、すでに後悔していたのだ。旅のモチベーションがまったくなかったのだ。

旅を楽しむことが目的ではない旅。「旅はもういい。もう十分だ」と自分を納得させることが目的の旅。そんな、もっともらしいようで、支離滅裂な旅に出てしまったことを悔やみ、後悔の念に苛まれていた。

さらに、空港のイミグレーションで、ある事実と直面した。機内で書き忘れていた入国用の書類を慌てて書いている中で、目の当たりにした。Occupation(職業)の欄。「仕事を辞めて旅に出たぼくは、どう書けばいいのか?」と。肩書きがないことを、そのとき初めて自覚したのだ。

前回の北〜中〜南米大陸は、大学を休学しての旅。職業欄には何の躊躇いもなく「学生」と書いた。

「どう書くべきか? ビジネスマン? いや、入国の目的が仕事だと思われたら面倒なことになりかねない。学生と書こう。前回の旅でも出入国時に学生証を見せろと言われたことはなかった。追求されることはないはずだ」

以来、この旅では「学生」と書くことになるのだが、「肩書きがない」という事実との直面に、このときぼくは、言いようのない不安に襲われた。常にどこかの社会や集団に属していたいという、ベタな日本人特有の不安なのかもしれない。冒険家なんていう、肩書きの有無どころではない、相反するアウトローな生き方を目指していたのに、たかだか「肩書きがない」ということだけで憂えてしまうことの屈辱感ーーさまざまな感情が入り混じる中、旅に出てしまったことに対して、悔恨の情が猛烈にこみ上げてきた。

「日本に帰りたい」

まだ空港から一歩も外に出ていないのに、そんな思いに押し潰されそうになった。

旅に出てしまったことの後悔。「日本に帰りたい」という気持ち。そんな不健康で、非生産的ともいえる心情を押し込みながら、それでもぼくは、旅を始めた。

タイをしばらくまわった後、インドのカルカッタ(現コルカタ)へ飛んだ。気温49度が続く日々の中での、しつこく、面倒で、辟易するインド人。底知れない彼らの生命力に呆れ、羨望しながら、1カ月半かけて各地を廻った。その後、パキスタンへ。西へ向かうつもりが、インドで心身ともに体力を奪われたのか、涼しい気候と、美しい景色に焦がれて、北部のカラコルム・ハイウェイを北上することに。クンジュラーブ峠を越え、中国へ。新疆ウイグル自治区からシルクロードを東に向かって西安を通り、チベット自治区へ。そして、ネパールに入国、カトマンズに入った。カルカッタ以降は陸路で線を結ぶように旅を続けた。日本を出てから半年近くが経っていた。

長く旅をしていると、非日常であるはずの旅が、日常化してくる。日常化することで、旅が惰性し、見るもの/聞くもの/触れるもの/口にするもの…すべてのことに、感動はもとより、新鮮味がなくなってしまう。だが、しばらくすると、些細なことをきっかけに、また非日常を感じる日々がやって来る。長い旅は、この繰り返しが続いていくーーのだが。カトマンズに着いたぼくは、旅の惰性、旅が日常として、常態化していた。

そもそも、旅を楽しむことが目的ではなかったこと。旅の目的が日常の延長にあったことが、常態化を引きずる理由のひとつだったと思う。

もうひとつの理由。毎日のように「日本に帰りたい」と思いながら、半年近く旅を続けるという、不健康な心情とも相まって。アジアは、正直なんら新鮮味がなかった。ウイグルやチベットは、たしかに想いを馳せるものがあった。が、前回の中米や南米での日々、あるいは10代に徒歩やヒッチハイク、50ccのスクーター等で廻った自力での日本全都道府県の旅に比べると、感受するものに大きな隔たりがあった。南米から帰国して、今回の旅に出るまで、約4年。俗に言う、若いほうが感覚が鋭敏であること。たしかに「旅は、若ければ若いほうがいい」のかもしれない。加えて「学生」という、社会的な属性に守られた身分での、精神的な負担が無い、お気楽な旅。だが今回は、仕事を辞め、属する社会を捨てて旅に出たという事実。それらの理由も複雑に混在することが、旅の新鮮味を欠如させたのかもしれない。

カトマンズに着いてから。「日本に帰りたい」という気持ちの一方で、「旅はもういい。もう十分だ」という思いには、それでも至らなかった。

何をするでもなく、1週間くらいが過ぎた頃だっただろうか。再びインドへ入り、パキスタンから、当初の予定だった西のイランへ…そろそろ動き出そうか、そう思っていた矢先に。市内の旅行代理店で、あるエアチケットを見つけた。ちょうど1カ月ほど前に、カトマンズから、アラブ首長国連邦のアブダビ経由、アフリカ・ケニアの首都、ナイロビを結ぶフライトが就航していた。その就航キャンペーンで、チケットが片道3万円ほどで売られていたのだ。

アフリカーーその響きに、不思議と惹かれるものがあった。日本を経つときには、まったく考えもしなかった大陸。3万円で、その大陸に足を踏み入れることができるーーひと筋の光明が差したように、心が躍った。旅行代理店の人にチケットの予約状況等を聞き、直近のフライトも席の確保が十分あることがわかった。

その後の旅の計画について、思考をめぐらせた。今回の旅は、旅をすることが目的ではない。たまたまアジアに来ただけで、アジアにこだわっているわけではない。アジアを旅して半年近く。新鮮味がなく、感受するモノやコトが少ない毎日。再び非日常の中で旅をしたいという欲望。そして何より、「旅はもういい。もう十分だ」と結実させるために、アフリカは、アジアより、その可能性が高いのではないか? ーーそう結論づけたぼくは、翌日ナイロビ行きのチケットを購入。その足で市内の書店を数軒まわり、アフリカのロンリープラネットを入手。ナイロビからどういったルートを廻ろうか、大まかな計画を立てながら、およそ1週間後。ぼくはアフリカ大陸に入った。

アフリカの旅は、それまでのアジアと比較すると、期待していたとおり、新鮮味や新たな発見があった。中米や南米では味わえなかった、初めての「感触」もあった。バカみたいな、当たり前のコトなのだけれど。ナイロビに着いて最初に感じたのはーー誤解を恐れずに言うと、まわりが全員「黒人」であるという現実に、心地よい違和感のようなものを感じたのだ。アフリカの黒人は、アメリカの黒人とは、黒さも、顔の骨格や身体つきも、あきらかに違った。それまで見てきた白人やラテン系アメリカ人といった人種と、アフリカ人は、外見だけではない、言葉や振る舞いから滲み出るモノに、明白な違いがあった。その「感触」が、この旅に非日常的な日々を取り戻してくれた。

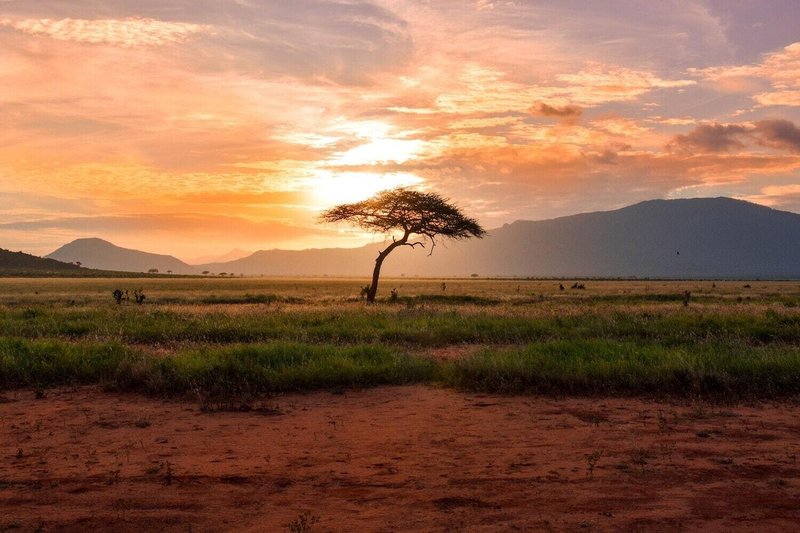

ケニアから、広大なサバンナを突き進む鉄道を乗り継ぎ、日本の四国と同面積を誇るセレンゲティ国立公園に立ち寄り、タンザニアへ。ザンジバル島で心ゆくまで時間を過ごし、マラウイへ。

マラウイは、ぼくにとってアフリカの旅のハイライトだった。「時間がゆっくり流れる」とは、まさにこの国を表す言葉だった。世界で最も貧しい国のひとつに挙げられる国。初見は、たしかにそう感じることもあった。が、マラウイで過ごす日々が重なり、過ごす時間が増えてくると、常に笑顔を絶やさない彼らの存在に気づいた。物理的な貧しさなど気にもとめない、彼らの陽気なタフさ。何かに追われるように毎日が過ぎていくニッポンとは正反対の、どこまでもノンビリとした国。

象徴する出来事があった。ある小さな村に泊まっていたときのこと。朝、宿をチェックアウトして次の町へと向かうバス乗り場までバックパックを背負って向かう。バスに乗り、出発時間まで席に座って待っていると、しばらくして運転手は言った。「人が集まらないから今日は出発しないよ」。1日1本しか走らないバス。それに乗らない限り、ぼくは先に進めない。怒ったトコロでしょうがない。先ほどチェックアウトした宿にまた戻る。亭主は「明日は出るかなぁ?」。翌日、再びチェックアウトしてバス乗り場へ。この日も「人が集まらないから今日は出発しないよ」と。三たび、チェックアウトした宿へ。亭主は「明日は出るんじゃないかなぁ」。そして翌日。ようやくバスは出発した。村の名前は忘れてしまったけれど。マラウイという国がぼくに与えた、小さな村での、あの数日間ーーいま思い起こすと、経験しがたい、とても貴重で贅沢な時間だったと、心から思う。

その後、モザンビークからジンバブエ、ザンビア、ボツワナ、ナミビアへ。ナミビアのナミブ砂漠は、筆舌に尽くしがたい、まさに絶景だった。これまで45カ国を旅してきたが、ナミブ砂漠で見た、壮大で圧巻の景観は、仮に自分の中で「世界の自然美」として順位をつけるなら、間違いなくベスト3に入る。そして、ナミビアから南アフリカへ。アフリカの旅も、アジアのときと同じように、半年近くが経っていた。

「旅はもういい。もう十分だ」という、自身に区切りをつけるための旅。実際のところ、ジンバブエあたりから、少しずづ芽生え始めていた。南アフリカに着き、喜望峰に立ったことで、その「納得感」は、結実した。いや、「結実させた」という表現のほうが、正しいか。アフリカに魅了されていたこともあり、より深くアフリカを知るために、南アから西アフリカへ飛ぶことも考えた。しかし、旅の予算も薄くなり、そこまで持たないと判断。西アフリカは諦めた。

日本を経ってから、およそ1年。南アフリカから、ぼくは帰国の途に就いた。

「日本に帰りたい」気持ちを抱きながら。それでも続けた、およそ1年に及ぶ旅はーーぼくに何を与えたのか?

「冒険家になりたい」という夢の実現には程遠く。「生涯旅を続けていく」という現実的な歩みですら、自ら区切りをつけることになった。

「若気の至り」と言ってしまえば、それだけのことだったのかもしれない。夢見るその気持ち=若気の至りが、他の人より、だいぶ長かっただけの話なのかもしれない。

それでも、確実に言えることはーーアジアからアフリカを結ぶ旅に出たことで。「単なる若気の至りだった」と、自身を笑って言えるようになったことーーもし、この旅に出ていなかったら、49歳になったいまも「後悔」という後ろめたさがつきまとっていたーーそう、思っている。

「結実させた」という言葉のとおり、心残りなことは、少なからずある。でも、納得できるカタチで、結実することができたーーそうハッキリと、自身に言い聞かせられる。

「この旅に出てよかった」と、心の底から、そう言える自分がいる。

あれから、20年と少し。

仕事に勤しみ、結婚して、子どもが生まれて。何より、冒険と旅に「納得」と「区切り」をつけられたことで。「長い旅に、また出たい」という思いに駆られたことは、振り返ると、一度たりともない。

だけれど。こちらのnoteに綴ったように、

コロナ禍になって。仕事は在宅(テレワーク)が基本となって。いろいろ今後の人生を考えるようになって。

世界には約200カ国存在することを考えれば、45カ国なんて、まだまだ。

「冒険家になりたい」なんて、もう(?)言わないけれど。

あのときの気持ちが、少しずつ呼び起こされてきているのは、たしかなこと。

今度はスマートフォンを持ちながら。

あの頃のような旅を、もう一度やってみたいな、と。

そんな思いを募らせつつ。

尊敬する冒険家の植村直己さんの誕生日に、今回のnoteを結びます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?