空海展【弘法大師 直筆の書】7年越しの聾瞽指帰‥風信帖の美しい訳文 奈良国立博物館

奈良国立博物館 生誕1250年記念特別展

「空海 KŪKAI―密教のルーツとマンダラ世界」で空海さんの直筆の書や触れたであろう物を間近で見ながら、会場の垂れ幕の言葉にグッときた

虚空尽き、衆生尽き、涅槃尽きなば、

我が願いも尽きなん

この世の全ての物が消滅し、仏法の世界が尽きるまで、

私は人々が救われることを願い続ける

開催概要

生誕1250年記念特別展 奈良国立博物館

空海 KŪKAI―密教のルーツとマンダラ世界

令和6年(2024)4月13日(土)~6月9日(日)

前期展示:4月13日(土)~5月12日(日)

後期展示:5月14日(火)~6月9日(日)

出品目録PDF掲載リンク

展示件数:115件(うち国宝28件、重要文化財59件)

前期と後期で大幅に違う

前期展示に行ってきたので

印象に残った展示について記録を残しておこうと思う

個人的に気になっていた書がメイン

※前期展示のみで後期展示にはないもの多数

この記事

→今回の特別展空海で印象に残った展示

別記事

→今回の特別展空海での重要展示品 神護寺所蔵のものが

時を経ずに東京国立博物館で再登場するので

その予習もかねて別記事にまとめる予定

創建1200年記念

特別展「神護寺―空海と真言密教のはじまり」

東京国立博物館

2024年7月17日(水) ~ 2024年9月8日(日)

◼️両界曼荼羅(高雄曼荼羅)

【胎蔵界】前期展示 【金剛界】後期展示

◼️灌頂暦名(空海直筆)

※会期のうち7月17日(水)~8月25日(日)

5月上旬 とても晴れていて半袖の方を多く見かけた

展覧会の印象

やはり空海さんの直筆の書のインパクト。目の前にすると時空を超えて浸ってしまった。そして、空海さんと交流のあった人々との熱いエピソードを交えた展示に心を揺さぶられ、会場を出た後も余韻が続いた。幸せ疲労感。一生ものの展覧会だった

■展示構成

1.密教とは ̶ 空海の伝えたマンダラの世界

2.密教の源流 ̶ 陸と海のシルクロード

3.空海入唐 ̶ 恵果との出会いと胎蔵界・金剛界の融合

4.神護寺と東寺 ̶ 密教流布と護国

①高雄山

②東寺と護国密教

③多才なる人 ̶ 執筆活動

5.金剛峯寺と弘法大師信仰

【 空海展 展示の様子がイメージしやすいサイト】

◎構成の説明が分かりやすい

当日は書物の下に現代語訳が一部あり、読めない漢文を理解できて空海さんとの距離がぐっと近づいた感じだった。この記事はその現代語訳付きの展示の様子が分かる写真が確認できてイメージしやすい

(ズームしても残念ながら訳文は判読できない)

■空海と密教

密教とは

文字や言葉だけでは伝えられない、

深く秘された仏の教えのこと

教えを説くのは大日如来

大日如来そのものが世界の真理

(正しい物事の道筋、真実)であるという

誰でも速やかに仏になれる

密教では、心に仏の姿や世界をイメージし、

手で「印」という形をつくり、

口で真言(仏の真実の言葉)を唱える

そうして、仏と自分が一体となることで、

誰でもすみやかに仏になれる、と説く

【空海が師の恵果から学んだ密教とは】

胎蔵界・金剛界という二つの思想からなり、

根本経典は①「大毘盧遮那成仏神変加持経」(大日経)

②「金剛項経」

↓

この経典の内容理解のために生み出されたものが曼茶羅

密教経典の思想を視覚的に表すために、

ほとけたちの絵図や仏像を配置したもの

胎蔵界曼茶羅は「大日経」 をもとに構成

金剛界曼茶羅は「金剛頂経」をもとに構成

■心に残った展示【空海直筆】

(国宝)風信帖 空海直筆

平安時代(9世紀) 京都 教王護国寺(東寺)

前期のみ展示

空海が最澄に宛てた手紙

冒頭「風のような雲のような手紙が

あなた様から舞い降りてきました」

奈良国立博物館の現代語訳がとてもとても素晴らしかった。この訳文を通して直筆を間近でしかも初めて見ることができて最高だった。なんて美しくて爽やかな書き出しなのだろう。空海さんの透明感ある感性に感動して時空を超えて浸ってしまった。調べたところ空海さん40歳前後、最澄さん47歳前後。1200年前の素晴らしい交流、尊い…

何回繰り返し読んだだろう

こんなに美しい手紙だったなんて

この訳文を風信帖の決定版でお願いしたい

会場でものすごく感動したものの、訳文をメモする時間が無く、どこかに掲載されていることを祈りながら名残惜しく展示を後にした。図録にあの美しい訳文は無し。ネットで調べてもニュアンスが違う(泣)あの感動した訳文をもう一度読みたい、風信帖の自分の中の決定版訳として残しておきたいと探し回ったところ新聞記事で発見!!(感謝)

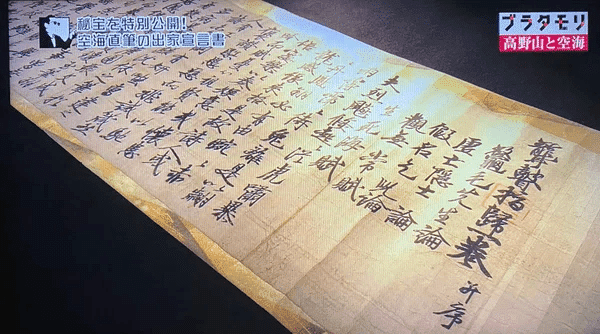

(国宝) 聾瞽指帰 下巻 空海直筆

平安時代(8~9世紀) 和歌山 金剛峯寺

前期のみ展示

役人になる道を完全に断つという意思が感じられるタイミングで書かれた 空海24歳出家決意の書

(参考)別の展覧会で上巻展示の様子 空海展は下巻展示

【#高野山展 から:1】#空海 24歳の自筆として名高い国宝《聾瞽指帰(ろうこしいき)》(展示は上巻のみ)。仏道へ進む決意を、力強い筆使いで戯曲風に綴った、いわば「出家宣言書」です。全長10mを超える大作なので、2期に分けて全文を展示します。前半部は10/14まで、後半部は11/7~20展示。 pic.twitter.com/8Ks1I30rDE

— 【公式】愛媛県美術館 (@ehime_art_Mus) October 4, 2022

現物を目の前に書のエネルギーに圧倒された

力強くて美しい。今まで見てきた書の中でこれ以上無いと思わせられる異次元の力。1200年の時を超越している。生きていてこれを見る機会を得られたことが本当に嬉しかった

聾瞽指帰とは

「聾瞽」煩悩の闇に閉ざされ真実を知らない者のこと

「指帰」教えを諭し指示すること

儒教・道教・仏教の教えを架空の人物に語らせることで比較し、仏教が最も優れていることを述べる空海の著作。空海は役人になるために15歳で上京し勉強をしていたが、密教に出会い20歳で出家。役人の年齢上限25歳(貢挙を受験して官吏(役人)に登用される可能性が最終的に失われる年齢)の年を迎える直前、12月1日というタイミングで書かれた空海24歳の出家決意の書

空海展 書跡解説動画 「聾瞽指帰・三教指帰」リンク

語学や建築にも通じた天才であり書の名手でもあり、

この時代の最も秀でた3名(三筆)の一人…

スーパースター凄い

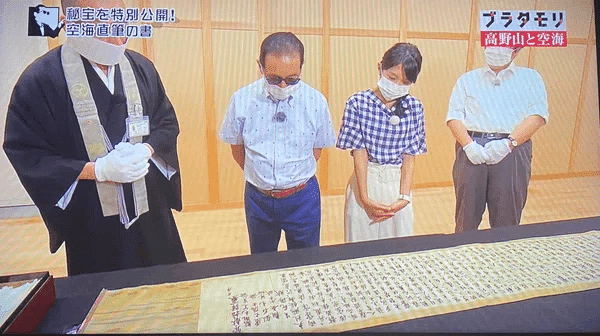

[参考]聾瞽指帰 ブラタモリ「高野山と空海」登場

2017年9月16日放送 ※2週にわたり高野山が特集された

空海展の前期展示は聾瞽指帰の下巻だった

聾瞽指帰 上巻の冒頭の書き出しから間近でかなり感慨深く見入っていた

ブラタモリの高野山の回のエンディングでタモリさんが

「高野山をいろいろ見て回った最後に聾瞽指帰の現物を間近で見て高野山で見てきたものが(聾瞽指帰のインパクトが凄過ぎて)記憶から全て飛んで行った」と感慨深そうに語られていたことが印象的だった。「伝わるものがあったなぁ。思想とか決意が時を越えてますよね。時空を越えてますね」と。空海さんが近くにいるのを感じたとも

画面越しで何度見てもあまりに感動するのでいつか現物を見たいと思い続けていた。ついに7年越しに直接見ることができた。このために東京から奈良まで行ったようなもの。プライスレスの感動

(国宝) 金剛般若経開題残巻 空海直筆

風信帖と共通する自然体の字で

金剛般若経を空海が解説した直筆の書

前期 奈良国立博物館所蔵(平安時代 9世紀)

後期 京都国立博物館所蔵(平安時代 9世紀)

金剛般若経開題の「開題」とは

経典の解説や要旨を示した書物のこと

つまり、空海が金剛般若経を解説(開題)した書物

⚫︎あらゆる執着を断つ知恵を解く説法『金剛般若経』を解説し、密教の立場からその本質を示す

⚫︎軽妙な草書で執筆された自筆本の一部

⚫︎行間の書き込みなど訂正の跡から推敲の様子が残る

↓ 画像は後期の展示部分

\\かつてない空海展//

— 特別展「空海 KŪKAI -密教のルーツとマンダラ世界」 (@kukaiten2024) June 4, 2024

空海の直筆を多数展示❗️

語学や建築にも精通した天才と言われる #空海 は

書の名手でもありました。

書に関する有名な空海の諺もありますね🖌️

⚠️閉幕日が迫り、混雑が予想されます。

入場券の事前購入、15時以降のご来館をお勧めします。https://t.co/C870ehs2ic pic.twitter.com/owM6GSLe91

右)金剛般若経開題残巻

空海の加筆部分が分かる箇所 ↓

後期のみの空海の書は4点。

— 美術展ナビ (@art_ex_japan) May 14, 2024

①国宝「三十帖冊子」(仁和寺蔵、前期は別の帖)は唐の留学中に空海がスピード重視で写したもの

②国宝「金剛般若経開題残巻」(京都国立博物館蔵)は、字を消して横に加筆する(推敲した)など空海の思考までも感じとれる書です

→(続 pic.twitter.com/WjFLypO0Cg

京都国立博物館所蔵 Google Arts高画質

前期で見た奈良国立博物館所蔵分の金剛般若経開題

展示の訳文に大事な言葉が書かれていてメモ

後期分は画像から確認

【金剛般若経開題の訳文】

前期展示より

■嫉妬の心は自他の区別から生じる、自他の違いを忘れて同一だと見れば平等が得られ嫉妬を離れ生きとし生ける者全ての良いことを喜ぶことができる

後期展示より

■般若(悟りの知恵)には多くの浅い深いの種類がある

■知恵の浅い深いの程度ははかり知れないほど限りなく、詳細・簡略の違いもまた限りない。大日経によると菩薩の位に達していないものは言葉の浅く簡略な意味しか理解できないが、仏菩薩は一つ一つの言葉から計り知れないほどの意味を理解する

【金剛般若経開題の伝来】

京都・醍醐寺の三宝院に伝来していたようだが、

寺外へ持ち出され切断されてしまった

⚫︎当初は300行近くあったと推定

▼現存するのは約150行

・奈良国立博物館所蔵は38行

高松宮家に所蔵されていたもの

・京都国立博物館所蔵は63行

・その他、いくつかの断簡が存在

▼これらの残巻・断簡の前につながる86行は、

大正12年(1923)の関東大震災で焼失

それが奇跡的に助かったという話を思い出した

【国宝 教行信証 坂東本】東本願寺蔵

親鸞自筆の浄土真宗の聖典

関東大震災で保管していた真宗大谷派の浅草別院(当時)が

全焼するも保管していた金庫は焼け残り、

その時の熱でこのように全体が茶色に…残った奇跡

大部分が60歳代の筆跡

教えを正しく伝えようという強い意志で

80歳まで何度も推敲訂正していた跡が残るという

(国宝) 三十帖冊子 空海直筆

第二帖・第四帖 ・第二十帖・第二十七帖

平安時代(9世紀)京都・仁和寺

前期2帖 後期2帖 展示

空海さんが小さな紙に小さな文字でみっちみちに書いた冊子のうち30帖が現存するリアル感溢れる書物

国内最古の冊子本

↓参考このように字がびっしり(でも美しい)圧巻

空海は嵯峨天皇、橘逸勢と共に書道に優れた人とされる“三筆”に名を連ねています。唐から帰国する際に書かれたとされる“三十帖冊子”には大きく・綺麗な字が書き記されており空海が生きていた証が実感できるものになっています!

— あなたの知らない京都旅~1200年の物語~ (@kyoto_burari) October 2, 2023

10月5日(木)「“巨人”空海の生きた証」午後9時~BS朝日にて放送です。 pic.twitter.com/y1m66Kgaxm

【三十帖冊子 興味深い背景】

⚫︎密教経典・儀軌(密数の実修法)・梵字真言を

入唐した空海が書写したもの

⚫︎遣唐使に随行した橘逸勢や唐の写経生にも書写させ

日本に持ち帰ったとされる小冊子

⚫︎現存最古とみられる粘葉装の冊子本

粘葉装とは紙を縦に二つ折りしたものを重ねて揃え

重なる紙の折り目近くを糊で貼り合わせ

表紙を付けた装丁方法

⚫︎あわただしさの痕跡

各帖の大きさ、筆跡、料紙がまちまち

滞在先であわただしく書写されたからか

⚫︎空海の入唐の成果そのものといえる唯一無二の典籍

⚫︎空海の教学、思想の根幹をなす秘籍として尊重

【展示された帖ごとの詳細】

◼️第二帖と第四帖

⚫︎「華厳経」四十巻を四帖に書写したうちの二帖

この華厳経は空海が長安で師事した

北インド出身の僧、般若三蔵による新訳本

⚫︎料紙は麻紙で、経文を細かな階書で書写

⚫︎巻次の変わり目に五つの梵字をあらわした朱文方印

この印は空海展の展示品↓に押されているものと同じ

滋賀・宝厳寺所蔵「弘法大師請来目録」

京都・勧寺所蔵 「仁王経良賁疏」

◼️第二十帖と第二十七帖

内容・筆跡ともに重要な二帖

⚫︎第二十帖

一部を除いて空海の自筆であることが有力視。第二十帖は整った書で書き出し、途中からは「金剛般若経開題」と共通する草書体を交えて書写

⚫︎第二十七帖

一貫して行草体による書写で、梵字も空海の筆跡とみられる。これら二帖には、金剛智から、不空、恵果、空海へと受け継がれた「金剛頂経」関係の儀軌が重複して書写されており、空海が正規・非正規の写本を二種作成した可能性、あるいは入唐中に作成した写本を帰国後に再び書写した可能性が指摘されているという

【三十帖冊子 興味深い伝来】

①唐で空海さん あわただしくみっちみちに書く

②空海日本に持ち帰る(この時点で38冊)

第十四帖の末尾にある空海自筆の目録に

合計三十八の冊子が記されている

③空海によって東寺経蔵に収蔵

④9世紀末 高野山に借り出される

⑤東寺に返納される

⑥12世紀末(平安時代末)後白河天皇の子である

守覚法親王(1150-1202)によって仁和寺に移される

⑦仁和寺所蔵 現在に至る(現存30冊)

→仁和寺にあるのは守覚法親王のワンクッションが理由

(国宝)大日経開題 空海直筆

平安時代(9世紀)京都・醍醐寺

前期のみ展示

空海が大日経の要文を抜出し、みっちみちに細かく書いた書物。筆跡は三十帖冊子の空海の字に酷似

筆跡について

⚫︎書風や字の大きさが異なるグループで構成されている

⚫︎空海の筆跡として有力視されている「三十帖冊子」の第十五帖・第二十二帖・第二十三帖・第二十五帖・第二十六帖の字に酷似しているという

会場で現物を見て、三十帖冊子のような密度の濃さで書かれた文字に圧倒された

「大日経開題」という書物名について

大日経開題と記されているが実際は

善無畏が「大日経」を講述し、それを弟子の一行が筆録した注釈書「大日経疏」から要文を抜き出したもの

よって、正確には「大日経』の開題ではないため、

現在では「大日経疏要文記」などと呼ばれているという

(国宝)弘法大師請来目録 最澄直筆

前期 弘法大師請来目録(国宝)平安時代(9世紀)

京都・教王護国寺(東寺)

空海の目録を元に最澄によって書かれた写本

後期 弘法大師請来目録(重要文化財)平安時代(9世紀)

滋賀・宝厳寺所蔵 ※琵琶湖の竹生島の寺院

空海の目録をもとに空海周辺人物により書かれた写本

空海が「唐での活動内容」や「持ち帰った物の一覧」を記し朝廷へ報告した文書。それを最澄が書き写した写本であり二人の交流を示すもの

⚫︎東寺所蔵の国宝の方は最澄が書いた写本 要注目展示

⚫︎空海の帰国後、かなり早い段階で最澄はこの目録を入手し書写したという

会場では弘法大師と題名に書いてあるので空海さんの字だと思い込んで見ていた。最澄さんが空海さんから借りて書いたものだっとは

わずかしか残っていないという最澄さん直筆の字

認識しながら見たかった くぅ…

【「密教の特殊性 と 重要性」を説明した空海の言葉 】

■密蔵深玄にして翰墨に載せ難し 更に図面を仮りて悟らざるに開示す

密教は深淵なもので、言葉では全てを伝えられない。

そこで図や絵を用いて、悟らない人に開き示すのだ。

(会場の垂れ幕に書かれていた言葉)

■法は元より言なけれども、言にあらざれば顕れず。真如は色を絶すれども、色を待ってすなわち悟る

真理はもとより言葉を離れたものだが、言葉がなくては真理を表すことができない。絶対的な真理は現象界の物を超えたものだが、物を通じて初めて真理を悟ることができる。

■目を驚かす奇観を貴ばず、誠はすなわち国を鎮め人を利する、これ宝なり

目を見張るような奇異な教えが貴いというわけではない。国を鎮め、人を幸せにすることこそ、価値ある宝なのだ (会場の垂れ幕に書かれていた言葉)

(余談)請来目録いろいろある

入唐八家 平安初期に唐に渡り密教経典を伝えた八人の僧

(最澄・空海・常暁・円行・円仁・恵運・円珍・宗叡)

唐に行ってきた成果をそれぞれが朝廷に報告している

【空海】国宝 弘法大師請来目録 京都・教王護国寺(東寺)

→最澄さんが空海さんの書いたものを書写したもの

【最澄】国宝 伝教大師請来目録 滋賀・延暦寺

→最澄さん本人直筆

【常暁】重文 常暁請来目録

→平安時代の写本

【円仁】重文 円仁入唐請来書目録 京都国立博物館

→平安時代の写本

請来目録どれだけあるのか調べてみた

全部は調べきれていないけれど、ざっとこれだけあった

■心に残った展示【曼荼羅】

(重要文化財)両界曼荼羅《血曼荼羅》

金剛峯寺 平安時代(12世紀)

前期のみ展示

大河ドラマ「平清盛」で清盛が自身の血を混ぜて曼荼羅を彩色する場面があり、その元となった曼荼羅

●彩色本の原図曼荼羅としては現存最古

●平清盛が自らの血を混ぜ彩色したと伝わる

●空海が自ら制作に関わった神護寺の両界曼荼羅をお手本に作ったもの

●空海の死後もこの両界曼荼羅の表す思想が受け継がれていたことを示しているという

\\かつてない空海展//

— 特別展「空海 KŪKAI -密教のルーツとマンダラ世界」 (@kukaiten2024) April 16, 2024

「密教は奥深く文筆で表し尽くすことが難しい。

そこで図や絵を使って悟らない者に開き示すのだ」

と述べた空海。

そんな #マンダラ の世界が 第1章で展示されています。https://t.co/wDXJGVs4Vm #かつてない #空海 #奈良国立博物館 #kukai #nara pic.twitter.com/oJ7ZhFdmmz

↑ 奥に展示されているのが 通称 血曼荼羅

平清盛(松山ケンイチさん)が自らの血で曼荼羅を描くシーン

空海展の音声ガイドで「平清盛の血を混ぜて…」と解説を聞いて

大河に出てきたこのシーンの曼荼羅だったのか!と気づいた

全くの不意打ち的に現物を見ることができて嬉しかった

■心に残った展示【写本】

(重要文化財)性霊集 巻第八

弟子の智泉の死を悼み、感情を直接的に表現することが多くない空海の悲痛な嘆きが繰り返される文章

音声ガイドを聞いて涙堪えきれず

▪️前期展示 性霊集 巻第八(写本)重要文化財

南北朝~室町時代(14世紀)

大阪 武田科学振興財団杏雨書屋

▪️後期展示 性霊集 巻第八(写本)重要文化財

鎌倉時代(13世紀)

京都 醍醐寺

性霊集とは

空海が書いた詩文や上表文など、さまざまな文章を集めた詩文集。正式には「偏照発揮性霊集」弟子の真済が編集したもの。おそらく天長四年(八二七)から水和二年(八三五)までになったと考えられているという

弟子の智泉の死についての部分

智泉は両部の教えを全て受け継いで優れた素質を持っていた上、人を批判したり、怒りを表すことのない人格者であり、空海に常に付き従って共に苦しみも楽しみも分かち合ってきたが、突然別れが訪れたということを中国の故事などを引用しながら美しい文章で語られ、

そして流麗な漢文は

「哀れなるかな、哀れなるかな、哀れの中の哀れなり。悲しきかな、悲しきかな、悲の中の悲なり」

という直情的な文章に変わり、

「仏教では死を迷える世界の出来事だと頭では理解していても、涙が流れ出る、一対である船のかじを折られ、一対の羽の一枚をもがれたようである」と言い、

さらに「哀れなるかな、哀れなるかな、復た哀れなるかな。悲しいかな、悲しいかな、重ねて悲しいかな」

という悲痛な嘆きが繰り返される

人間離れした空海さんであっても、これほど人間的に嘆き悲しんでいた…音声ガイドを聞きながら堪えきれず涙が出てしまった。1200年前を生きた素晴らしい弟子の存在と師弟の関係に胸を打たれた。音声ガイドの女性の方の朗読が沁みた

(重要文化財)恵果和尚之碑文

前期 平安時代(12世紀) 京都 教王護国寺(東寺)

後期 南北朝時代 康永2年(1343)京都 教王護国寺(東寺)

空海が日本人でありながら4000人の弟子を代表して師である唐の恵果和尚の事績や生涯を中心に記した碑文(石碑に記した文章)

石碑はこのようなイメージだった模様 ↓

当日の展示はその石碑に書かれた文章の写本

「和尚の碑銘を書給ふ事」絵番37より

— 四国霊場第八番 熊谷寺 (@kumadaniji) July 22, 2023

恵果和尚ご入寂の後、その遺徳を讃える碑の建築にあたり、四千人の弟子の中より弘法大師様が、その書き手に選ばれました。

その「大唐神都青龍寺故三朝国師灌頂阿闍梨恵果和尚之碑」は『性霊集』の中に全文を見る事ができます。#弘法大師 #恵果和尚 pic.twitter.com/qQqtP8AVni

【恵果和尚之碑文

空海が記した恵果和尚とのエピソード】

恵果和尚は

「あなたが来ると分かっていた、ずっと待っていた」

と言い、和尚はその3日後亡くなった。

和尚が亡くなった日の夜に夢に出てきて

「あなたと私は何度も出会ってきた」

「生まれ変わって一緒に密教を広めたい」

「次は自分が日本に生まれ、空海の弟子となる」

と伝えられた

ニュアンスはこういった文章だった

1200年前、国も年齢も超え、輪廻転生を経てもなお繋がる師弟の深い深いやりとりに泣けた。中国にこの文章の石碑があったのだろうと思うと胸熱

(重要文化財) 即身成仏品

平安時代(10~11世紀) 和歌山・金剛峯寺

前期のみ展示

「長い間修行しなくてもこの身のまま悟りが得られる」

と、聾瞽指帰のような字で書かれた書

図録に画像が掲載されていないので記憶だよりだけれど

とても印象に残った。空海著作の写本

⚫︎密教の主要教義の一つである即身成仏について

解説した空海の著作

⚫︎一般には「即身成仏義」という書名

⚫︎即身成仏とは長い時間修行を行わずともこの身のまま悟りが得られるという考え方

⚫︎空海は仏と衆生(人間をはじめ全ての生物)の世界は本質的に同じであり、三密の瑜伽行(手に印を結び、口に真言を唱え、心を集中した状態にする)を身につけることで、仏の知恵に気付き成仏できると説いている

(重要文化財)秘密曼荼羅十住心論

巻第五・巻第十

平安時代 承安二年(1172年)京都 仁和寺

前期と後期で展示替え。空海が執筆したものの写本展示

空海の師 恵果は教えを書物として残していなかった

師から伝授された教えを

空海が人の心を十段階に分けて解説したもの

⚫︎空海が真言宗の概要について撰述した書

⚫︎淳和天皇が命じた「天長六本宗書」の一つ

天長七年(830年)頃、淳和天皇が三論・渋棚・勤厳・律・天台・真言の六宗に対し、各宗の概要をまとめて提出するよう命じたことにより、各宗で執筆された「天長六本宗書」の一つにあたる

※淳和天皇は神護寺所蔵の両界曼荼羅(高雄曼荼羅)

の制作を空海に勅願(依頼)した人物

⚫︎人の心を10段階に分けて真言宗の教えを解説

空海は人の心を十段階に分けて説明する方法で真言宗の教えを解説。第一の本能のままの段階から、道徳心、宗教心が芽生え、部分的に悟りの境地を開いていく段階を経て、第六からいわゆる顕教の各宗の考え方を段階的に説明し、最終的に第十段階の「秘密荘厳心」が密教の教えとする

⚫︎空海の師である恵果は書物を残さず

密教の教えの理論をまとめ、典拠を示して解説するような書物は残していなかったため、空海は、恵果から伝受した教えを自身で整理し、理論づけてこうした書物にまとめあげて広く世に示した

心の十段階の分かりやすい解説

■音声ガイドの特典 空海の言葉

曼陀羅の前で聴きたかった

空海さんからのあなただけに贈るありがたいお言葉が聴けた

あなただけ、どれだけ種類があったのでしょう

斉藤壮馬さんの録音数を想像

804番

煩悩有って、よく解脱のためにもって因縁となる

訳)煩悩あればこそ、人は心穏やかな境地を求めるのだから、煩悩を捨てるより、むしろそれを解脱への原動力にすれば良い

これが全てだなと思うお言葉

理想を思いながら、現実的な煩悩も受け入れ生きよう

■さいごに

2024年幸せ過ぎる

最終的にどれくらいの方が空海展に足を運ばれたのだろう。初めて奈良国立博物館へ行けたことも嬉しかったし、記憶に残る一生ものの展覧会は最高だった。神護寺展も控えているのでまだまだ楽しみ続く。空海さん生誕1250年、神護寺誕生1200年、2024年はなんて素晴らしい年。幸せ

展覧会のこと 書の展示 訳文のこと

今回の奈良国立博物館の展示は、

展示物の魅力を存分に知ることができる構成だった

⚫︎密教の世界観を視覚的に理解できる迫力の展示

⚫︎とにかく音声ガイドの説明が良い

⚫︎とにかく書の展示の訳文の素晴らしさ

⚫︎売り切れるほど人気の図録 プライスレス

特に一般人が読めない漢文や崩し文字で書かれた書の下に局所的に訳文があったことが良かった。内容が分かり展示物との距離感がぐっと近く感じられた。やはり目にしたもの全ての内容を知りたいので、展示部分は全部訳が欲しいなと。難しい場合は図録に掲載して欲しいと願うばかり。展示に全文の訳が無いのは皆が読み込んでしまうことで渋滞が起きるのを避けるためなのか…? 展示物の見栄えをすっきりさせるためなのか…?図録に載っていないのは、訳のニュアンスが違うなどのクレームが来てしまうのか…?

歴史も背景も分かっていないレベルで、ふらっと展覧会に行った場合文字の展示を楽しむのは難しいので、何かしら興味がわくような訳文を…なにとぞ…なにとぞ

空海さんで頭いっぱい…ハッとした

空海さんが高野山の地で入定されていることを友人に何気なく話したところ、入定(瞑想のまま生きていらっしゃる)という状態にあることを全く知らなかったようで相当驚いていた。その反応を見てそういえば学校ではこの暗記止まりだったなと

空海 高野山 金剛峯寺 真言宗

最澄 比叡山 延暦寺 天台宗

自分もいつかのタイミングで入定されたことの意味を知り、その時相当驚いたことを思い出した。テレビで高野山の特集を見て感動して高野山まで足を運び、ブラタモリで高野山が出てきて喜んで見ていたくらいで、深いところまでは知らなかった。神護寺は昨年存在を知ったくらい。空海展に行きたいと思うほどの熱量になったのも、ブラタモリで聾瞽指帰を知り、ぶらぶら美術館で神護寺と灌頂歴名を知り、最近書に興味があって三筆(その当時の3大字が上手い人)のうちの一人空海といえば風信帖と目にするのでこれは絶対に行きたいと思うに至った。自分の中で空海さんの周辺知識が徐々に当たり前になっていたところで、友人の入定の驚きよう。そうだこれは自分の認識ほどには一般的ではないのだと気づかされた

■空海展 余裕のあった4月プライスレス

会期スタート4月13日から29日までの2週間だけ空海直筆の風信帖、聾瞽指帰、灌頂暦名(灌頂歴名)の3点が揃って展示されているタイミングがあった。こんなにとんでもない展示のラインナップにも関わらず余裕があるとの情報を目にしていた。この期間の平日に鑑賞していた人達、相当なプライスレス体験だったはず。羨ましい

◼️空海展 前期展示に足を運んだきっかけ

本当は3点(風信帖、聾瞽指帰、灌頂暦名)揃っている期間に行きたかったけれど、4月は行くことができず。灌頂暦名は東博の神護寺展に出るのでひとまず諦め、せめて風信帖と聾瞽指帰を見ることができる前期には必ず行きたいと思っていた。ゴールデンウィークは混雑で体力的に断念。展覧会協賛企画で神護寺ご住職の公開講座が5/12(土)午後にあると聞き、その日に行くしかないと午前に奈良博に行くことに。開館時間あたりを目指して行った。チケットは事前に購入。会場に着いたのは開館時間を少し過ぎた9時45分頃。会場前はチケットの購入の長い列。入場はスムーズだったけれど入ってすでに少し混み合っていた。会場内をザッと先に一周して、気になるものをもう一度見ようと引き返した。その頃には空海直筆の書の前など人気の展示の前は人が二重になっていた。当日は次の予定があったので2時間ほどしかいられなかった。後半の空海さんの書の展示室が気になり過ぎて最初の仏像の展示室とそれに続くシルクロードの展示室はかなり流し見となってしまった。時間に余裕があったら一つ一つ説明を見て、気になるものを見返したりで4時間はいただろう。後ろ髪引かれながら会場を後にした。ニコニコ美術館があったら見返したかったなぁ、今回無かったのは残念

◼️近鉄奈良線から見える景色に驚き ただごとではない景色は平城宮を横切ってた

奈良博までのアクセスは京都駅で近鉄特急(橿原神宮前行)乗車、大和西大寺駅で下車。大和西大寺駅で近鉄奈良線(近鉄奈良行)に乗換して近鉄奈良駅で下車。徒歩15分で奈良国立博物館

大和西大寺駅から奈良博のある近鉄奈良駅の間、

大和西大寺駅から新大宮駅の間の区間はなんと

平城宮跡を横切るルート。奈良博に行く際に自動的に享受できる楽しみポイントだった

ただ事でない場所通過したの何?!と

googleMAPで検索。スクショしたもの↑平城宮横切ってた〜!

絶対写真撮るぞと帰りに撮ったもの

なんだここは!!と興奮していた(2回目)

少しも広さが伝わらない写真 ここ凄い

見渡す限りの青い草原の中建物を建設中〇〇宮を再建?!

googleMAPストリートビュー

↓納得です、驚きました

東本願寺に屈した烏丸通が話題ですが

— 卑屈な奈良県民bot🦌 (@nntnarabot) June 12, 2024

ここで平城宮に一切屈しなかった近鉄奈良線をご覧下さい pic.twitter.com/XJiH3JwLgb

■役立つリンク

美術展ナビ

「かつてない」という名文句が飛び出した前年の記者発表会の様子、内覧会の速報、動画など、多角的に紹介

空海展の曼荼羅解説パネル ダウンロードできる

NHKアーカイブスに残る空海に関連する映像や記事

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?