「法隆寺」を堪能する-第2回~周辺の寺々

前回はこちらです。↓↓↓

ランチに満足した私たちが次に向かったのは、もちろん「法隆寺」です。

あらためて「晴れ女」の威力を自画自賛した。

毎回ですが、「南大門」をくぐると正面に「西院伽藍」の入り口である「中門」と「五重塔」が目に飛び込むと、ハッとして胸がときめいてしまう。

それに向かって一直線に進むと胸はさらに高鳴り、どうしようもない感動に包まれてしまいます。

こんなにも贅沢な光景があるだろうか!

そう思わずにはいられないほど、その美しさに圧倒されて極上の幸福感に包まれるのです。

私たちが地方の有名寺院を訪れても物足りなく思う事が多い理由は、やはり奈良や京都の大寺の堂々たる寺社を見慣れているせいではないか?

どれだけ奈良や京都に日本が世界に誇る名所があるかを痛切に感じずにはいられません。

これに関しては記事がひとつ書けそうなぐらいなので、簡単に述べると、

地方の寺社も当地の人々にとって誇りであり自慢のものであるのは十分解るのですが、やはり規模やその背景の歴史を思うと、相対的には奈良京都には敵わないように思います。

ごめんなさい。完全な郷土自慢です💦もう一つ言えば、奈良の方が京都より古い。

京都が「千年の都」なら、奈良は「千四百年の都」という事ができ、さらなる格式と伝統を肌で感じずにはいられないのです。

確かに大阪の「難波宮」などが今も残っていたなら、もっと悠久の歴史を感じたのでしょうが、特にこの「奈良」のこの斑鳩一帯は、鄙の地のおかげで、戦禍を免れたのは長い日本史の中では大いに感謝すべきことだと心から思います。

憲法第二条の御朱印

今回の訪問目的は2つです。

1つは「大宝蔵院」を再度ジックリ見直すことにありました。

と言うのも前回はボランティアガイドの方の案内で解説付きで回ったのは良かったのですが、ガイドの方のテンポが速すぎて自分のペースで観る事が出来ていませんでした。

2つ目は憲法第二条の御朱印をいただくことです。

この一年、訪問の度に次の憲法の条文を書いてもらう事も目標の一つなので、今回は第二条を指定して書いていただきました。

篤く三宝を敬へ

三宝とは 仏教、経典、僧侶を指し、仏教の教えに従って政治をしようとした聖徳太子の思いが凝縮された条文だと言えます。

正確に何回来れるのかはわかりませんが、十七条すべての御朱印を書けるわけではなさそうで、いったい何条までなら可能なのでしょう?

次の第三条「承詔必謹」”天皇の詔は謹んで従うこと”

までのような気もします。

というのも最初の三条までが国の根本的なあり方を説くものなので最重要の条約と言えるからです。

御朱印を頂いた「聖霊院」を出たところで、大人数の修学旅行生たちが続々と「大宝蔵院」に向かって行くのを目の当たりにして、残念ですが今回は行かない選択をしました。

落ち着いて観たいという目的が達成できそうもないので、諦める事にしたのです。

こんな時こそ臨機応変に気持ちを切り替えて、有意義な一日にしたいもの。です。

私たちはあっさりと諦めて南大門まで引き返し、そこでも続々と入場してくる学生たちとすれ違いました。

そこで私は典型的な”大阪のおばちゃん”となり、最後尾の男の子を呼び止めて質問し、東京から来た事を聞き出したのです。

チコさんには

「まじで大阪のおばちゃんやな」と笑われましたが、

彼には奈良県民に見えたのかもしれません。

そうだとすれば、奈良のおばちゃんたちには申し訳ない💦

誰にでも話しかける特性を持つのは”大阪のおばちゃん”ですから、誤解のないように。

茶の湯のこだわり「慈光院」

チコさんがお義母さんから勧められた寺院「慈光院」へと向かうことにします。

法隆寺南大門付近から北東方向へ約4.5キロに位置し、車だと約10分で到着です。

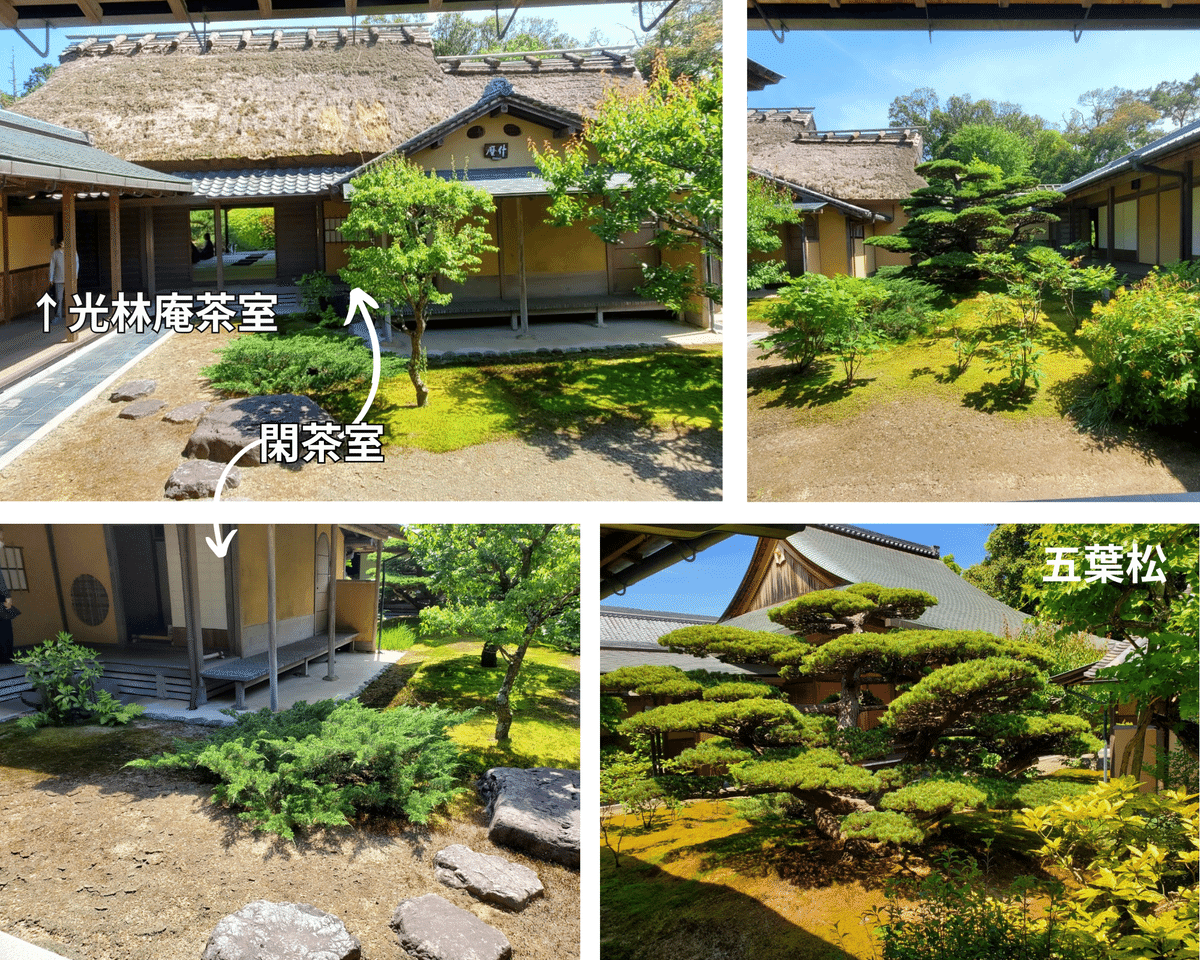

石畳の細くて急な坂道を登って右手の「一之門」を通り過ぎ、そのすぐ先の駐車場に停め、あらためて「一之門」の前に立って中を覗いた時の光景が、今回のトップ画像です。

茶道石州流の祖・片桐貞昌

わぁ~なにこれ~!?

無意識に感嘆の声が出るほど、この雰囲気に呑まれていくのがわかりました。

「一之門」からのこのアプローチは、かつて訪問した京都・八瀬の「瑠璃光院」を思い出させます。

そう思っていたら、チコさんが「瑠璃光院みたいやな」とボソッと言うのでちょっと驚きました。

こちらは寛文3年(1663)、ここ大和小泉藩2代藩主・片桐貞昌による創建です。(以下、通称の石州とする)

片桐?と聞いて浮かんだのは豊臣家家臣であり「賤ヶ岳の七本槍」の一人で知られる片桐且元です。

調べてみると且元は父・貞隆の兄にあたり、石州からみると伯父にあたります。

伯父の且元が城主だった摂津茨木城の楼門を移築し茅葺屋根に変えた。

茨木城は石州の出生地でもある。

もうこの楼門を見たとたん、また感嘆の声が挙がりました。

ここまでのアプローチといい、この城門を移築してわざわざ茅葺に変えるこだわりといい、まさしくタダモノではありません。

石州は茶人として有名で、茶道石州流の祖となりました。

なるほど、この「慈光院」全体が茶席として人をもてなすためのもので、思えば最初の急な石畳の坂も山門の一之門、そして二之門である山門「茨木門」も詫び寂の佇まいが色濃く、最初から私たちはその演出にハマっていたようです。

やがて石畳の小径を進むと、両サイドには比較的背の高い垣根が続き、先が見えないような状態で「茨木門」と同じ茅葺屋根の「書院」へと誘われます。

いかにも山里の農家のような風情がある。

おもてなしの効果的な演出

受付で抹茶セット付の拝観料1,000円を支払い、書院内を西へと進むと、また感嘆の声を上げずにはいられませんでした。

間続きの部屋の周りには縁側が囲み、その先には三重県との境目の山脈を借景にし、手の行き届いた庭が広がっていました。

南に面しているため、申し分のない晴天は建物内と外との陰影を際立たせています。

抹茶と一緒に頂いたのは落雁でしたが、一般的な硬いものではなく、下部にあんこが仕込まれていて、ほろりとした柔らかい食感でした。

その上品な甘さが、抹茶とよく合い、身体に染みわたるようでした。

縁側にはたくさんのスリッパが用意されていて、自由に庭園内を散歩できるようになっていました。

お稲荷さんや築山の上にある「観音堂」は、かつて石州の母を祀った「善隣寺」が廃寺となる時にここに移築されたもので、ご本尊の十一面観音像は秘仏のため扉は固く閉ざされていましたが、その代わり近くには小さな祠があり、可愛らしい陶製の「狛犬と獅子」も置かれていました。

さつきの花も満開にならないように程よい開花量に抑えるため、蕾を摘んで調整しているそうです。

真っピンクになってしまうと色調が強くなり過ぎるので、調整しているなんて、とことん配慮が行き届いていますね。

書院から本堂、そして寺務所という感じで、廊下や縁側で中庭を囲むよう繋がっていて、どこからも美しい庭が鑑賞できます。

特に「五葉松」の堂々たる姿に思わず立ち止まって眺めてしまいました。

禅宗寺院の特徴

本堂の天井には入江正巳画伯(1924~2004)による龍の絵が、迫力ある筆致で描かれ、扉の透かし彫りは凝っていました。

本堂横には壁掛け式の「開梆」らしきものがあります。

禅宗の、特に黄檗宗に見られる魚鼓と同じ役割のものだと感じたのは、中央に付いた突起が打つところだと憶測したからです。

ここまで見て、

・ポリシーのある作庭

・龍の天井画

・開梆がある

これらの条件から、ここは禅寺だと確信できました。

後ほど確認すると、やはり「臨済宗」でした。

京都の大寺「建仁寺」と同じ、栄西の教えが息づくところだったのですね。

慈光院は360年もの歴史があるわりには、近寄りがたい荘厳さはなく、あくまでもリラックスできる空間を計算された癒しの寺院であり、いかにも石州らしく境内全体が茶席のために配慮されたものでした。

太子建立七寺の一つ「法起寺」

次に「慈光院」からたったの2キロ南西にある「法起寺」に立ち寄りました。

聖徳太子の岡本宮を寺に改めて推古14年(606)の創建です。

「聖徳太子建立七大寺」 の一つにも数えられています。

右:三重塔 国宝 慶雲3年(706)創建

昭和35年(1960)からの発掘調査により、かつては金堂や中門もあった事が確認され、法隆寺の西院伽藍のような造りではありますが、金堂と三重塔は逆の配置になっていたようです。

再訪のチコさんが嬉々として、ご本尊が鎮座する収蔵庫へと案内してくれました。

中を覗くと中央の「十一面観音」の想像以上の大きさに驚いしまい、チコさんが嬉しそうに案内してくれた理由が一瞬でわかりました。

収蔵庫の正面は格子窓のようなガラス張りになっていて中を覗けるのですが、そのガラス枠より遙かに高くグッと見上げるほどの大きさなのです。

観光用リーフレットによると3,5mもあるらしい。

失礼ながら、境内を見渡した感じでは寂れた雰囲気だったので、とてもこのような立派なご本尊がおられるとは思いもしなかったのです。

その左横には弘法大師像がおられるように、元は「真言宗」で明治には「法相宗」、そして昭和25年には法隆寺と同じく「聖徳宗」となり、その本山のひとつとなっています。

高さ23.9m

法隆寺とは全く違って2階建てでコンパクト。

屋根の隅が反りあがって中国風な感じ。

金堂跡に文久3年(1863)再建

法隆寺を見た後なので、建物にはイマイチ反応は鈍くなりましたが、屋根に特徴があって相対的に大陸風で異国情緒が感じられました。

secretbase_jo9cafe

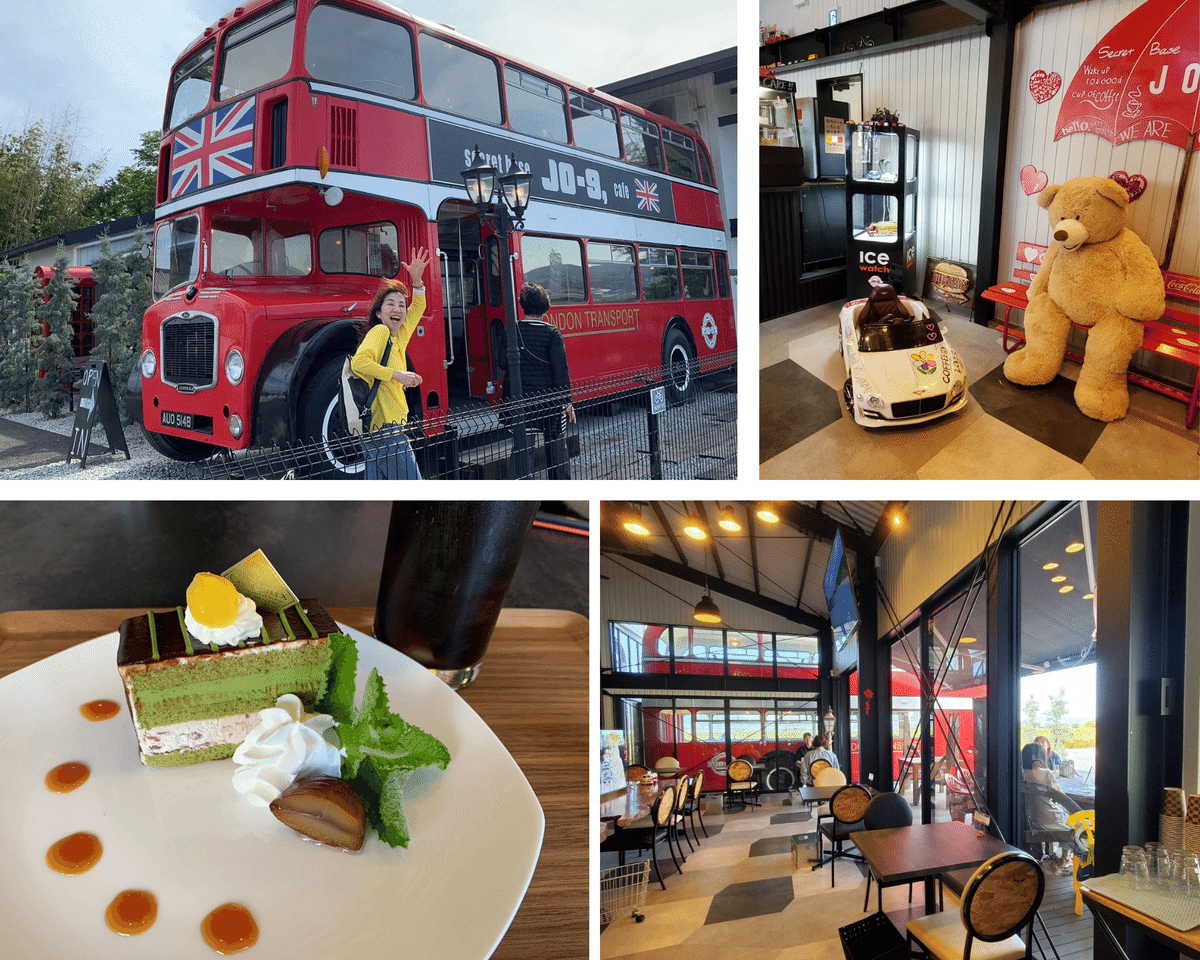

さて、最終のお茶タイムにしようと、前回の「サクッとカフェ」に行きましたが、入り口付近で数名がはみ出るように並んでいて、なかなか進まないので、チコさん提案でやって来たのがsecretbase_jo9cafeです。

大和川沿いにあり、入り口に赤い2階建てバスがあるので、遠くからでも一目で確認できてしまいます。

今回は店内でゆったりと過ごしましたが、次回はバスの2階に座って大和川を見ながらゆっくりしたいものです。

おまけ>

カフェの前の大和川に架かる欄干の無い橋。

四国の四万十川のように増水時に備えた「潜水橋」か?

しばらく眺めていたら、車も通った💦

写真に収めようと待ってはみましたが、チャンスは来ませんでした。

こんな橋を車で渡るなんて、私ならハンドル持つ手が震えてまっすぐ走れないかも💦

法隆寺訪問2回目はほぼ法隆寺内には入らず、周辺の遺跡名所を巡りました。

次回は未定ですが、秋に予定しています。

【参考文献】

・慈光院リーフレット

・法起寺リーフレット

・法起寺

・慈光院

「法隆寺」を堪能するシリーズ

①第1回~プロローグ

②第1回~東院伽藍

③第1回~西院伽藍

④第2回~藤ノ木古墳

サポートいただけましたら、歴史探訪並びに本の執筆のための取材費に役立てたいと思います。 どうぞご協力よろしくお願いします。