「法隆寺」を堪能する-第2回~藤ノ木古墳

5月25日(土)、友の会に入会して2回目の訪問です。

しかし今回は、法隆寺より西へ約500mのところにある「藤ノ木古墳・石室公開」に合わせてやってきました。

尚、トップ画像のゆるキャラは斑鳩町の「パゴちゃん」と藤ノ木古墳の墳丘前にて。

「柿食えば 鐘が鳴るなり法隆寺」のイメージから生まれました。

東洋の仏塔のことを「パゴダ(PAGODA)」ということから「パゴちゃん」と名づけられました。

奈良のゆるキャラのデザインは「せんとくん」を筆頭にどうかと思うなぁ💦

大阪の人間がイジるのもなんやけど。

1400年前の空気を感じて

藤ノ木古墳の事は知らなかったので、この日の「石室公開」の人出がどんなものか全く様子がわかりません。

9時30分ぐらいには法隆寺南大門西付近の駐車場に到着して約400mほど西へ歩くと目的地に到着です。

まさかこんなマニアックな行事に朝から向かうのは、私たちのような物好きぐらいと思う反面、いや物好きは意外と多いのではないか?とも思え、いったい混雑しているのか、閑散としているのか?

それさえまったく想像がつかない状態でしたが、心配するような混雑はなく、待機用のテントの前から5列目に座ることができました。

数々の不思議

待ち時間を利用して、担当の方から丁寧な説明を受けました。

藤ノ木古墳は直径50m、高さ9mの6世紀後半の円墳で、1985年から2006年にかけて6回の発掘調査が行われたとのことです。

その中でギョッとして頭に残った事がありました。

※石窟内は撮影禁止なので、画像は公式サイトから引用しています。

・石をくり抜いた刳抜式家形石棺。

・石棺の中に男性2体の遺体が入っていた。

・世界でも例のない装飾馬具が出土。

ここは盗掘に遭った形跡はなく、様々な豪華な副葬品が埋葬当時のまま残され、かなり身分の高い人物の墓であると推測されるのですが、誰なのか特定されていないそうです。

まず、この時代に石をきれいに四角にくり抜いたことで継ぎ目なく密閉状態にできた事は、1400年という途方もない年月を経ても、比較的カタチがよく残っていた理由の一つのようです。

通常の埋葬は各石棺に一人ずつなのですが、ここでは一つの棺の中に、東枕に2遺体。しかもどちらも男性なのを見ると、ひとりは生贄か?殉死なのか?

横穴式石室は、南に開口する両袖(りょうそで)式の横穴式石室で、全長13.95m、玄室(げんしつ)長6.0m、同幅2.3m、同高4.4mを計測する。

(中略)

棺身の最大長は235cm、最大幅139cm、最大高152cmで、頭側である東側が幅広く作られていた。蓋の長辺には左右各2個の縄掛(なわかけ)突起が作り付けられている。

展示パネルより

2辺が等しい長方形でないのは、やはり手作業だったからでしょうか?

それにしてもこんなに狭いところに、数々の副葬品とともに2体も収めるとなれば、かなりの狭さです。

いざ!石室へ

一度に入るのは10人以内で、私たちの時は6人ほどで入りました。

もう入ったとたん、古代の空気を感じたような気がして鳥肌ものです。

撮影できないので、詳しい様子をお伝え出来ないですが、VRアプリから画像をお借りしました。

入り口から橋のような足場が続き、石棺の近くまで進めるようになっていて、ほのかなライトで照らされて様子がよくわかります。

内部はひんやりしていて、若干の水が滴り、全体に湿っているのが見て取れ、湿度はなんと98%!

そんな状態で、1400年も骨や副葬品がそれとわかる状態で遺っているのです。

普通に考えると虫が湧いて、あっという間に跡形もなく朽ちて消滅しそうなものですが、石と石の隙間から適度な空気の循環や一定の温度と湿度を保ち続け、冷蔵庫的な状態をキープできたことが良かったようです。

そういえば昔から氷を保存する「氷室」も、食品を保管する倉庫もこのような横穴式の石室のような構造ではなかったか?

それを思うと、化学的な事は何も解明されていなくても、人々は自然界の仕組みを肌で感じて活用してきたということに、あらためて驚かされます。

願いを込めた再生の「赤」

石棺のレプリカ

石棺は元々は赤色。しかも遺体の一部、あるいは全体が赤く塗られていたといいます。

上記のAR画像の石棺も解りづらいですが、若干の赤色染料がうっすらと残っていました。

そいえば古代メキシコの「赤の女王」もそうでしたが、「赤」の意味には「再生」もあるとの事。

死者に赤色顔料を施すのは一般に汎世界的な現象であると言われている。

汎世界とは?パラレルワールドを指し、同じ時間を並行する時空間のこと。

要するに死後も魂は消滅するのではなくて、時空を超えて生き続け、やがては復活するようにと願いを込めて赤くするのでしょうか。

私の頭ではここまでが精一杯💦古代人の考え方はメキシコも日本も同じなのをみると、万国共通の考え方なのでしょうか。

いや、それだけお互いに影響を受けてきた証拠であり、古代人の方が今より他国との交流が深かったのかもしれません。

↓↓↓石室内のAR画像が360度見れます。

斑鳩文化財センター

藤ノ木古墳から南へ約300mのところの「文化財センター」へと向かいました。

ここでは出土した副葬品のレプリカが常設展示され、藤ノ木古墳だけではなく斑鳩の歴史と文化を学べる施設なのです。

有難いことに撮影OKでした。

(以下HPより要約)

・金銅製冠

2つに折られた状態で出土。樹木のような形の立飾り二山と広い帯部分がある。鳥形や剣菱形やゴンドラ状のデザインが施されています。(被葬者の足元にあり)

・金銅製履

六角形の亀甲繋文、魚形や木の葉形の歩くたびに揺れる歩揺が施され、内側は織物が張られ履き口には錦の縁取りがあります。

・金銅製鞍金具

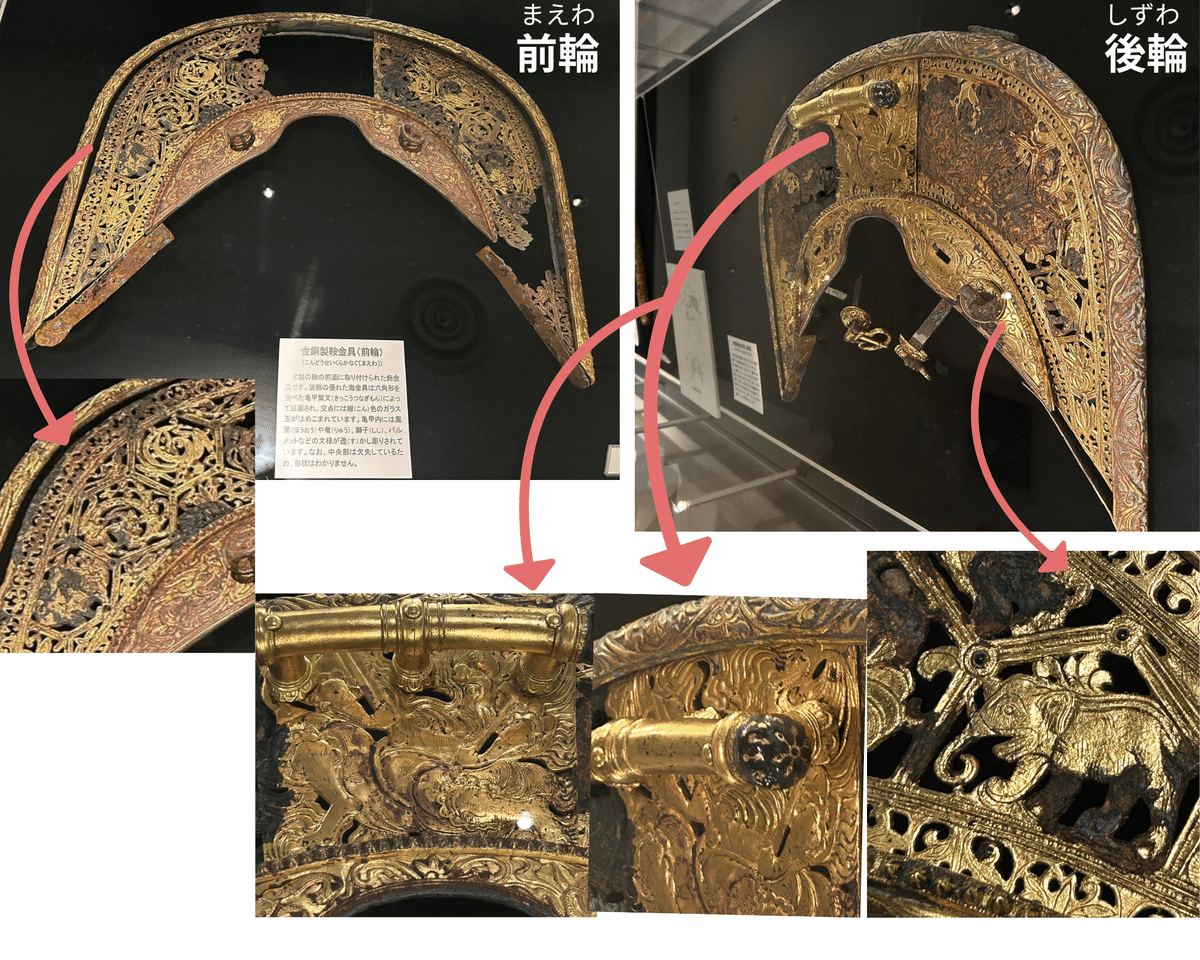

前輪も後輪ともに亀甲文様内に鳳凰や竜、獅子、パルメットなどの文様の透かし彫りがありますが、上図のように後輪には紺色のガラスで装飾された把手が付き、その台板には、右手に大刀、左手に斧を持つ鬼神がいました。

しかし、細かいところの文様はどうも判別できないのです。

確かこれらの文様をイラストで図案化したのかあったはずなので、再訪した時にまた確認したいと思います。

6世紀だという事で文様や図案など、中国風でもあり中東風でもある、いわゆるオリエント風で、大陸の影響を大きく受けていることは間違いなく、先日読ませていただいたkomajinさんの著書による狛犬の来歴を思い出し、古代ロマンのとてつもない深さを感じました。

ARアプリで撮った記念撮影なのですが、ちょうど展示品を装着した古代の馬と人物があったので、参考までに載せておきます。

鵤学舎

今回のランチは、帰り道にあるカフェを予約しておきました。

前回のランチの店はハズレだったので、今回こそは期待を込めて臨みました。

お料理は美味しかった!

どれも旬の素材を余分な味付けにしない薄味仕立てで、良いお天気過ぎて汗ばむぐらいに疲れた身体に染み入るような優しい味に、私たちは大満足しました。

店内はおしゃれ感はないものの、お店の方は全員が女性で愛想が良くて気が利くサービスを実施されていて、とても気持ちの良いお店でした。

さて、午後もまたいろいろ回りました。

乞うご期待!

《つづきはこちら》

【参考文献】

・大和の遺跡

・斑鳩文化財センター

・古墳時代の赤色顔料

サポートいただけましたら、歴史探訪並びに本の執筆のための取材費に役立てたいと思います。 どうぞご協力よろしくお願いします。