- 運営しているクリエイター

記事一覧

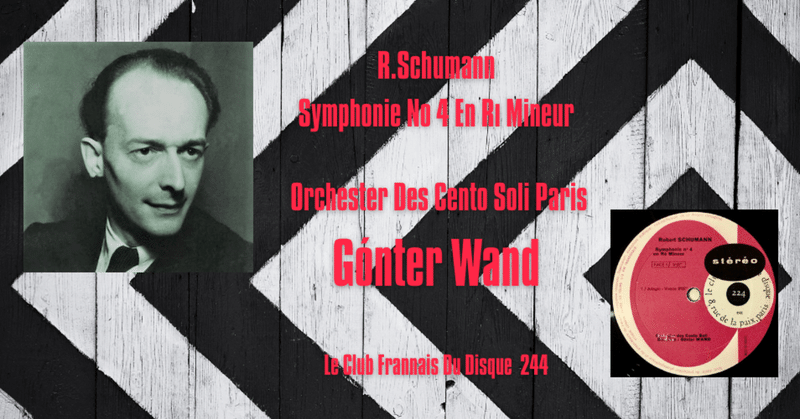

ギュンター・ヴァントは若ければ若いほどよい〜シューマン『交響曲第4番』

一日遅れになってしまったが、昨日はロベルト・シューマン(Robert Schumann, 1810年6月8日 - 1856年7月29日)の生誕211年の日。

日頃彼の歌曲や室内楽をよく聴くし、4曲の交響曲も不人気な第2番も含めて、何か新しい音盤が出れば買う買わないはともかくチェックはしたりもする。

「神格化」ではなく「暴力的」さて、そんな中で今回は晩年ブルックナー演奏で尊敬を集めたギュンター・ヴ

ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ、23歳のイエス 『マタイ受難曲』

史上最高のドイツ・リート歌手、宗教曲歌手日付変わって昨日になってしまったが、5月18日はドイツの音楽史上、いや世界の音楽史上を代表するバス・バリトン、特にドイツ・リートと宗教曲に偉大な足跡を残したディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ(Dietrich Fischer-Dieskau, 1925年5月28日 - 2012年5月18日)の9回忌にあたる。

「もうそんなに経ったのか・・・」なのか、

ソ連・メロディア盤 ハンス・クナッパーツブッシュ/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 ブラームス『交響曲第3番 へ長調 Op.90』 1944年9月9日 放送録音

ハンス・クナッパーツブッシュ(Hans Knappertsbusch, 1888年3月12日 - 1965年10月25日)。

今日、2021年3月12日は彼の133回目の誕生日だ。

戦時中もW.フルトヴェングラー同様、ナチス政権下のドイツに残り、ベルリン・フィル、ウィーン・フィルを指揮していたクナッパーツブッシュ。

戦後、フルトヴェングラー同様、非ナチ化裁判にかけられ無罪とはなったが、ナチスのオ

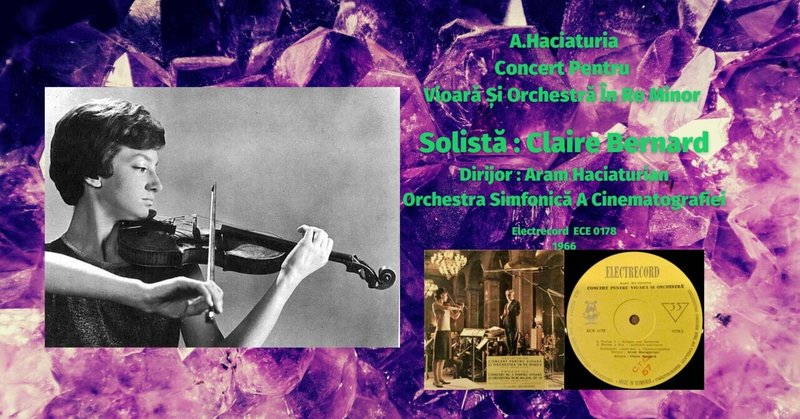

『ジャケ買いの極致』 音が聴こえ、匂いが漂うジャケット〜クレア・ベルナール ハチャトゥリアン『ヴァイオリン協奏曲 ニ短調』(作曲者伴奏指揮・1966年)

「ジャケ買い」この魅力的な言葉。

配信やサブスクリプションで音楽を楽しむこの時代にあって、残念ながら、それは少しばかり縁遠い行為となった感がある。

それでもなお、過去の音盤における商品価値の一端をジャケット写真やデザインが担っていて、「そのジャケットとそこにパッケージされている音楽の内容がどう結びついているのか?」を楽しみにしながらレコードを購入する、というのは一興であることに変わりはない。

LP

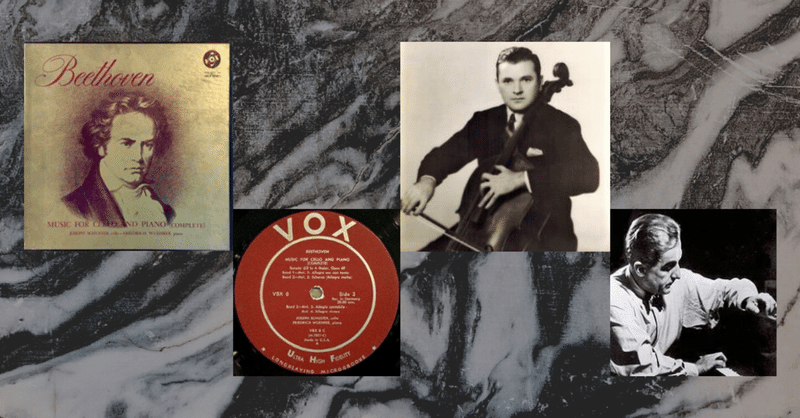

”チェロの巨木” ジョセフ・シュスターのベートーヴェン

第二次世界大戦の終戦以前、ベルリン・フィルハーモニーとニューヨーク・フィルハーモニックという両大陸を代表するオーケストラで首席チェロ奏者を務めた男がいた。

ジョぜフ・シュスター(Joseph Schuster, 1903–1969)、その人である。

ジョゼフ・シュスターシュスターはコンスタンティノープル(現イスタンブール)生まれのロシア系ユダヤ人。

作曲家アレクサンドル・グラズノフがその才能を認

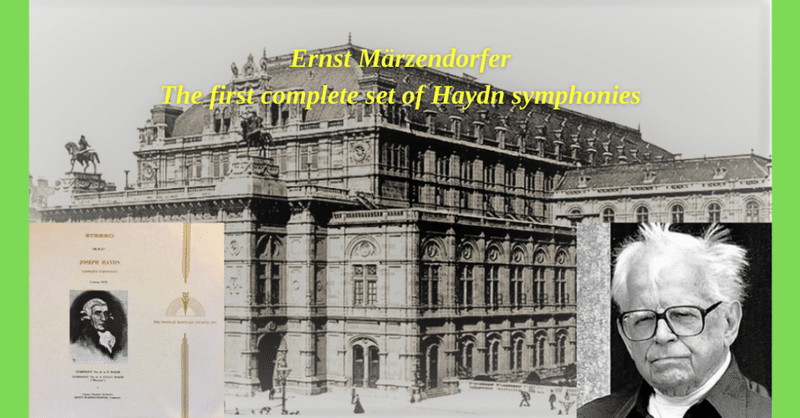

史上初のハイドン交響曲全集~エルネスト・メルツェンドルファー~

ハイドン交響曲全集プロジェクトヨーゼフ・ハイドン(1732-1809)の100余曲の交響曲全曲を録音する、という偉業を最初に成し遂げたのは、アンタル・ドラティとフィルハーモニア・フンガリカ、というのが定説、いや、定説だった。

1969年から72年という比較的短期間に集中して録音され、押しなべて出来に波がなく、何しろこれまで聴いたこともないようなハイドンのシンフォニーを全部聴いてみようと思えば聴ける

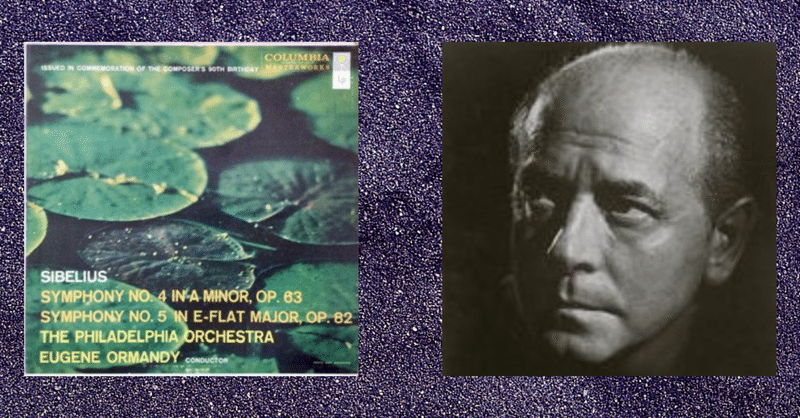

ユージン・オーマンディ 1950年代の録音

ユージン・オーマンディユージン・オーマンディ(Eugene Ormandy, 1899年11月18日 - 1985年3月12日)はハンガリー出身のユダヤ系アメリカ人指揮者。

1938年にアメリカの名門オーケストラ、フィラデルフィア管弦楽団の音楽監督に就任。1980年に勇退するまでの42年間、いわゆる「フィラデルフィア・サウンド」と呼ばれる艶やかで磨き抜かれたオーケストラ・トーンを作り上げた名指揮者

この季節に聴きたい~ブラームス『クラリネット五重奏曲』

季節の音楽「この季節になったから」と言って、レコード・CD棚から取り出すクラシックの音盤が、皆さんにもおありであろう。

例えば、クリスマス時期にチャイコフスキーの『くるみ割り人形』、寒さが頂点に達したと思った1月末にシューベルトの『冬の旅』、キリスト受難の時期、特に聖金曜日になれば、バッハの『マタイ受難曲』、春の息吹きが感じられるようになったら、ベートーヴェンの『ヴァイオリン・ソナタ《春》』・・・

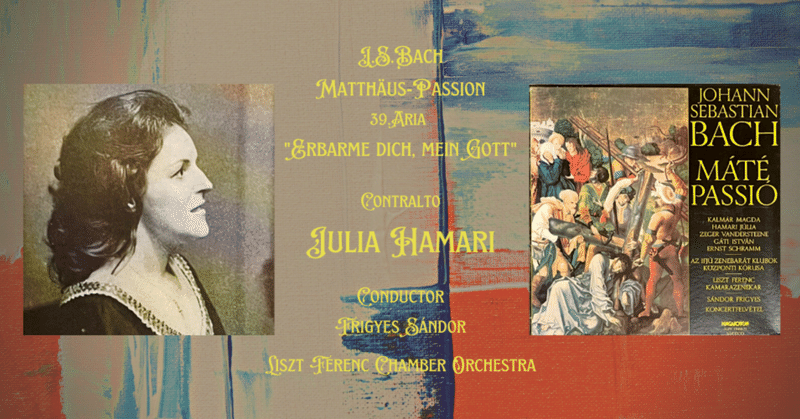

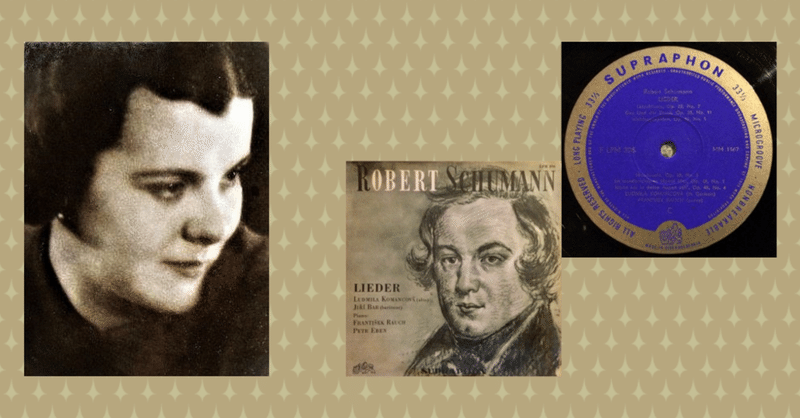

「無知の知」~見知らぬ歌手との出会い

無知の知大学時代、哲学科に籍を置いてプラトンを専攻していた。「哲学」というと何か小難しいことを、あーだこーだと捏ね繰り回している、というイメージがあるかもしれない。

しかしプラトンの著作は、ソクラテスを主人公とした「対話篇」、言うなれば戯曲形式で書かれた文学という側面も持っているので、読み進めること自体に大きな困難を伴うものではい。

プラトンが語らせたソクラテスの言葉による哲学には、印象的な言葉、

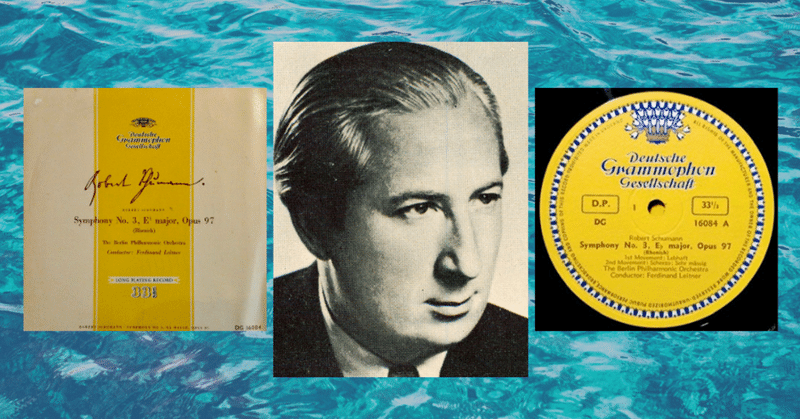

F.ライトナー のシューマン『ライン』

最近Twitterを見ていると、フェルディナント・ライトナーを贔屓にしている方が多いように思う。

いや、私がフォローしたり、私をフォローしていただいている方々がそうなだけであって、単なる錯覚、「枝を見て森を見ず」なのかもしれない。

しかし、私が大好きな指揮者の話題がちょいちょい出てくるのは、もちろんうれしい。大歓迎だ。

というわけで、今回はライトナーと彼の名盤について。

フェルディナント・ライト

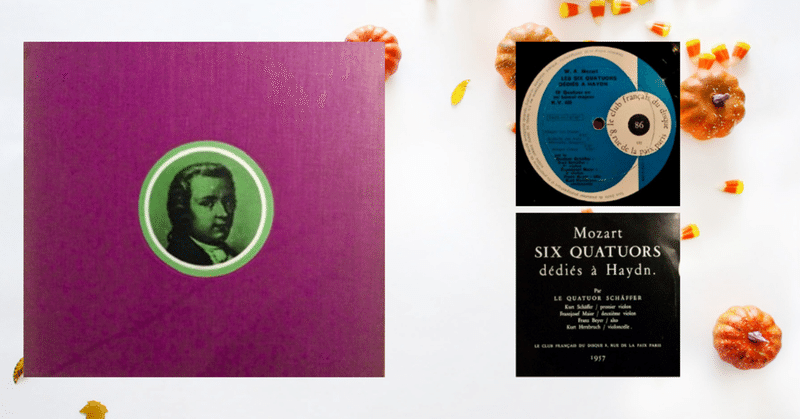

シェッファー四重奏団のモーツァルト

ハイドン・セットモーツァルトの室内楽の傑作、弦楽四重奏曲第14番~第19番の6曲、いわゆる『ハイドン・セット』。

24歳年長にあたるヨーゼフ・ハイドン(1732-1809)の弦楽四重奏曲集『ロシア四重奏曲 Op.33』に影響され、そして研究した結果、モーツァルトが書き上げ、1785年に初演された作品集である。

速筆の彼には珍しく2年以上の歳月をかけ、苦労して書き上げられた6曲を、モーツァルトはハイ