ユージン・オーマンディ 1950年代の録音

ユージン・オーマンディ

ユージン・オーマンディ(Eugene Ormandy, 1899年11月18日 - 1985年3月12日)はハンガリー出身のユダヤ系アメリカ人指揮者。

1938年にアメリカの名門オーケストラ、フィラデルフィア管弦楽団の音楽監督に就任。1980年に勇退するまでの42年間、いわゆる「フィラデルフィア・サウンド」と呼ばれる艶やかで磨き抜かれたオーケストラ・トーンを作り上げた名指揮者だ。

また、そのレパートリーは広く、78rpm時代からレコーディングにも積極的で、数多くの音盤が残されている。その点ではヘルベルト・フォン・カラヤンと共通する部分が多い。

何故、オーマンディが広いレパートリーをものにできたのかと言えば、それは彼の音楽(スコア)分析能力の高さに加え、正確な暗譜能力、そしてそれをベースにして、効率よくオーケストラとリハーサルをし、コンサートに乗せることができたからだ。指揮者に求められる大切なスキルである。

オーマンディはそんな自身の能力を活かし、協奏曲の伴奏指揮者としても高い評価を得ていた。「合わせものが上手い」ということだ。

有名なエピソードとして、1978年1月8日、ウラディミール・ホロヴィッツのアメリカ・デビュー50周年を祝うカーネギー・ホールでの特別演奏会での出来事がある。

オーマンディは珍しくビジターとしてニューヨーク・フィルハーモニックを指揮して、ラフマニノフの『ピアノ協奏曲第3番 ニ短調 作品30』の伴奏を務めた。ホロヴィッツの十八番であり、難曲でもある。

驚くことに、オーマンディのスケジュールの都合でこのリハーサルはほとんど行われず、ぶっつけ本番に近かったという。そしてその録音はLPとしてリリースされ、今ではCD復刻され聴かれている。単にアニヴァーサリーの雰囲気ものではなく、この曲の代表的名盤としても認知されている。

そんな彼の指揮者としての評価はアメリカはもちろん、ヨーロッパでも高かった。意外かもしれないがオーマンディはその求めに応じ、年に十数回しかないウィーン・フィルハーモニーの定期演奏会に登場し、絶賛もされている。

ところがである。そんなオーマンディの日本での評価、特に音楽評論家やドイツ音楽至上主義的音楽ファンからのそれは芳しくない。

オーマンディに対するネガティヴな評価の代表例として挙げられるのはこんなところか。

● 華やかで煌びやかだが、外面的で内面性(=精神性)が欠如している

●「何でも屋」でこれといった決定的演奏、名盤がなく、アヴェレージ・ヒッターだ

一つ目の方は聴く人間の受け捉え方なので、そう思うならそう思わせておけばよい話だが、二つ目の方はいかがなものか?私としては看過できない。

先ほど挙げたようにオーマンディはその能力の高さ故、「何でも振れた」のであり、「何でも振りたかった」のだ。そしてアメリカの聴衆はそれを聴きたかった。レパートリーが広いと「○○○○のオーソリティ」とは言われにくいのは確かだ。しかし、だからと言ってそれをネガティヴに捉えて何の意味があるのだろうか?

レパートリーが少なく、一作品をとことん掘り下げて指揮するカルロ・マリア・ジュリーニやカルロス・クライバーの方が、名指揮者だと言うのか?

そんなことは断じてない。レパートリーの広さ狭さで評価されたら、指揮者はたまったものではない。何でも振れたオーマンディの1曲1曲の解釈が、ジュリーニやカルロスと較べて浅かった、と何故言えよう。比較対照すること自体全く無意味だ。

また、同年代で同じくハンガリー出身、そして多くのレパートリーが重なっていて、ともにアメリカのメジャー・オーケストラを育て上げたフリッツ・ライナー(シカゴ交響楽団)とジョージ・セル(クリーヴランド管弦楽団)の作り上げる音楽が厳格で格調高く、オーマンディよりも格上、など誰が言えようか?

オーマンディの十字軍

日本のクラシック音楽業界でオーマンディにアゲインストの風が吹きまくっていた当時、「オーマンディの十字軍」とも言うべき音楽評論家がいた。出谷啓氏である。

彼は精神主義や権威主義的なものを嫌い、オーマンディの芸術を高く評価していた。「『二流の本場もの』より『一流のニセモノ』の方がいい」と明言し、オーマンディの世評については、全く理解できないと言っていた。

同時期、私は音楽評論家、大木正興氏の批評や文章そのものから多大な影響を受け、尊敬していた(今でも)が、大木氏のオーマンディ評が極めて低いことについては異議を唱えたかったものだ。

オーマンディのレパートリーと作曲家

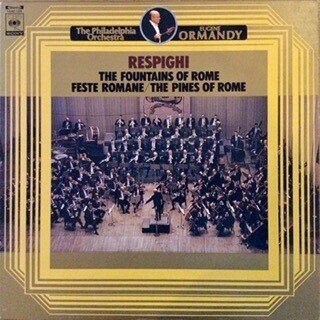

オーマンディの音盤で最初に触れたものは、レスピーギの『ローマ三部作』(『ローマの噴水』、『ローマの祭り』、『ローマの松』)だった。

レスピーギの精緻かつ複雑なオーケストレーションから生まれる写実音楽の傑作が、オーマンディの手にかかると何のストレスもなく鮮やかに描かれ、まさに音が映像化されていく様は、鳥肌が立った。今でもローマ三部作を聴こうと思うと、オーマンディの盤に手が伸びる。

同じようなことはR.シュトラウスやバルトーク、ストラヴィンスキー、ラヴェル、ドビュッシー、チャイコフスキーなどにも言える。

そして、作曲家自身がその演奏を褒め称えたシベリウスとショスタコーヴィチもそうだ。

シベリウスやショスタコーヴィチが、何故オーマンディの指揮を絶賛したかと言えば、それは自分の音楽が立派に、美しく、効果的に音となって再現されていたからに他ならない。曲を作り送り出すまでが作曲家のできる仕事とすれば、それが最終的に聴衆にいい作品だと評価されるか否かの鍵を握っているのは指揮者だ。シベリウスとショスタコーヴィチにとっては、オーマンディはそれに資する指揮者だったのだ。自分の作品が美しく演奏されることは、作曲家にとっては大きな喜びに違いない。

これは偶然ではなく必然だが、この二人の作曲家がカラヤンにも同じく感謝の意を表し、高く評価していた理由もそこにある。

作曲者が自作の再現をする者として高く評価する指揮者に対し、「精神性がない」とか「広くて浅い」などという決めつけは、全く説得力がない。

一方で、オーマンディの指揮するドイツ・オーストリア系の作品はどうか?

「精神性」(そもそも、この言葉が何を意味するかも大問題だが)を大切にし、教条的にそれらを聴く人からは、その評価は果てしなく低い。

しかし、オーマンディはベートーヴェンとブラームスの交響曲全集を残し、ハイドンの交響曲やフィラデルフィア管弦楽団の首席奏者たちにソロを取らせたモーツァルトの管楽器のための協奏曲集も録音している。

モーツァルトなどはとてもチャーミングな演奏だ(ある人は「ミッキーマウスの帽子を被ったモーツァルト」と評した)。

これらを虚心坦懐な心で、あるいはブラインド・リスニングで是非聴いていただきたい。楽興があり、豊かな気持ちになれる音楽だ。決して「非正統」と一蹴することはできない音楽である。ウィーン・フィルがオーマンディを定演に招き、その演奏を評価したのもそれ故だ。

1950年代、オーマンディとフィラデルフィアのモノラルLP

ここまで述べてきて、それでもなおオーマンディに疑いの目を向け、聴かず嫌いでいいと思っていらっしゃる方には、こんな方法でオーマンディとフィラデルフィア管弦楽団の音楽に触れていただきたい。

「1950年代、アメリカ・コロムビアに録音したLPの数々に耳を傾ける」だ。

「フィラデルフィア・サウンド」と呼ばれるオーマンディの作り出す音楽のゴージャスさは、もちろんステレオ録音でその真価をより堪能できる。

しかしである。オーマンディとフィラデルフィア管弦楽団は1950年代後半、ステレオ録音が浸透していった時代より前から、自分たちのレパートリーをレコーディングしていた。このコンビは録音方式やメディアが変わっていくのに合わせて、その都度得意とするレパートリーを録音していった。

だから、1950年代と60年代、それほど時間が経過していないにもかかわらず、同じ作品を録音している。ここもカラヤンと共通する部分で、それを是とするか非とするかでまたひと悶着起こりそうだが・・・。

その解釈は50年代の時点で既に完成の域に達していたので、1950年代と60年代の録音で、極端にその解釈が異なる、ということはまずない。

だとすれば、モノラル録音の50年代の録音で「フィラデルフィア・サウンド」を聴いてみたら、余計な先入観に邪魔されることなく、解釈そのもの、演奏そのものを冷静に聴き取ることができるのではないか?という趣向である。

実際私はある時期、中古レコード屋でオーマンディのモノラル録音を見つける度に買っていた。一般的評価は低いから、価格も500円なんてことが当たり前だった。好んでオーマンディのモノラル録音を聴くなど酔狂なことだと自分でも思う。

しかし、実際に針を落としてみれば、そこにしっかりとした見通しがあり、作品のストロング・ポイントを引き出し切った演奏があった。

「フィラデルフィア・サウンド」と呼ばれるものが決して張ったりではなく、そこには音楽のストラクチャーを丁寧に明らかにしていく、地道ともいえる作業があることを痛感させられた。

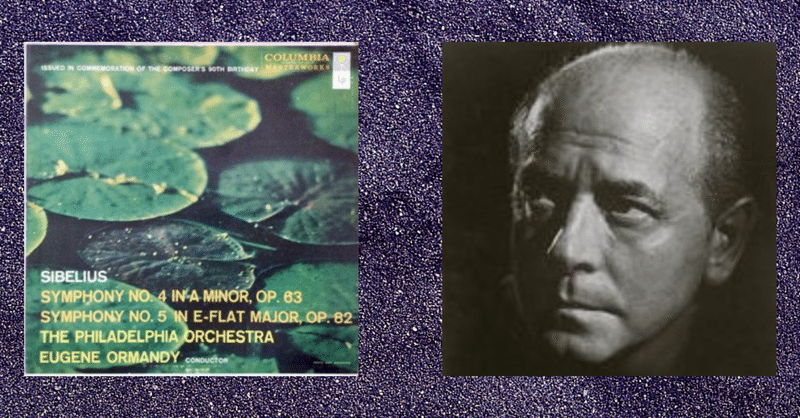

シベリウス生誕90周年記念

さて、そんなユージン・オーマンディとフィラデルフィア管弦楽団のモノラル録音から、今回は特にシベリウスの『交響曲第4番 イ短調 作品63』をご紹介したいと思う。

この第4番は第5番の交響曲とカップリングされ、シベリウス生誕90周年記念として1955年にリリースされている。その旨がジャケット上部にも記されている。シベリウスは存命していた。

実際にレコードに針を落とす前に、まずこのジャケットにやられてしまう。

シベリウスの、しかも第4番の交響曲が聴こえてきそうなジャケット写真だ。ジャケット裏にはおなじみのシベリウスとオーマンディの2ショット写真もプリントされている。

交響曲第4番 イ短調 作品63

交響曲第4番は1911年に作曲、初演された作品だ。通常の交響曲の概念からは大きく逸脱し、この頃シベリウスが既に自分の作品の多くに取り入れていた手法を駆使して作曲されている。つまり、短い動機の数々を有機的に結び付け、とにかく緻密に音楽を作り上げていくという作曲法だ。

結果的に外面的な効果は姿を消し、「音楽のヤマ」といった要素がほとんどない。

聴き手はそこに展開される音楽を顕微的に覗き、味わうという鑑賞法を強いられることになる。その微妙な音の動きや混ざり具合、精度、暗闇の中に微かに漏れる一筋の光の行方を凝視し、そこに舞う塵を見つけるような体験・・・。

私がこの曲を初めて聴いたのは、クルト・ザンデルリンクとベルリン交響楽団のLPでであった。今述べたようなこの作品の特徴、聴く面白さを感じさせてくれる演奏だった。

因みに「レコード芸術」の月評で、大木正興氏は彼らしい言葉でこのレコードを絶賛していた。

というわけで、7曲あるシベリウスの番号付き交響曲の中で、第4番はおそらく一番とっつきにくい作品のように思う。

チャイコフスキーの影響が色濃い第1番、オーケストラのマスター・ピースとなっている第2番のような分かり易さ、こちらから覗きに行かなくても、その良さがわかるお膳立てもない。また第5番のような祝祭的な聴き易さもない。

実際に演奏会で取り上げられる機会も多くないし、私も生で聴いたことは残念ながらない。

しかし、先ほど書いたような聴き方でこの作品を聴くと病みつきになる。

初演での評判は芳しくなかったが、その後、この作品は吟味され、現在では「この曲がシベリウスの最高傑作」という研究者もいれば、「20世紀を代表する交響曲」とも言われることがある。

【ターンテーブル動画】

オーマンディのアプローチが、ザンデルリンクのそれと大きく異なるような印象はない。

フィラデルフィア管弦楽団とベルリン交響楽団の音のキャラクターがおおよそ正反対なので、出来上がったものは異なるかもしれないが、この曲を聴く面白さはどちらからも味わえる。

シベリウスに限ったことではないが、良い作品は様々なタイプの演奏を許容するものだ。

オーマンディはステレオ録音で第4番をリテイクし、それは1981年にリリースされている。

2つの録音に音のよさ以外に大きく異なるものは少ないが、それでもなお、1955年の1回目のモノラル録音の緊張感がありつつも、難しい作品とは思わせず、聴き手を遠ざけない演奏に大いに惹かれる。

残念ながら現在CDで容易く手に入るものではないようだが、万が一中古レコード屋やWEBショップで見つけたら、その値段の安さに免じて購入されることを是非お勧めする。

よろしければ、フィラデルフィア管弦楽団より前、ミネアポリス交響楽団の指揮者だったころの、ブルックナー『交響曲第7番 ホ長調』の78rpmの動画も「先入観なく」お聴きいただけば・・・。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?