シェッファー四重奏団のモーツァルト

ハイドン・セット

モーツァルトの室内楽の傑作、弦楽四重奏曲第14番~第19番の6曲、いわゆる『ハイドン・セット』。

24歳年長にあたるヨーゼフ・ハイドン(1732-1809)の弦楽四重奏曲集『ロシア四重奏曲 Op.33』に影響され、そして研究した結果、モーツァルトが書き上げ、1785年に初演された作品集である。

速筆の彼には珍しく2年以上の歳月をかけ、苦労して書き上げられた6曲を、モーツァルトはハイドンに献呈しているため『ハイドン ・セット』と呼ばれている。

献辞にはハイドンを「わが最愛の友」と呼び、この曲集が「長く困難な苦労の果実」であり、「自分の息子」でると述べ、この曲集がハイドンの庇護と指導のもとにあって欲しい旨が綴られている。

それに対してハイドンは初演の際、そこに居合わせたモーツァルトの父、レオポルトに「神と私の名誉にかけて申し上げる。あなたのご子息は、私の知る、あるいは評判で知っている、全ての作曲家のうちで最も偉大な方です。彼は優れた趣味を持ち、さらには、最も優れた作曲の知識を持っています。」とモーツァルトを絶賛した。

「神童モーツァルト」に自らの人生のほとんどを捧げてきたレオポルトにとって、当世最高の作曲家であったハイドンからのこの言葉は、生きているうちに一度は聞いておきたいものであったことは想像に難くない。彼はここまでの労苦が、この言葉によってすべて報われたと思ったに違いない。

クラシック音楽の世界で、時を同じくして活躍していた作曲家同士の間には、やっかみや妨害工作があって当たり前の時代。特に「音楽の都」であるウィーンでは権謀術数が渦巻いていた。

そんな中、この『ハイドン・セット』を巡るエピソードは最高級の美談、感動的なものだろう。

6曲は番号順にト長調(第14番 K.387)、ニ短調(第15番 K.421)、変ホ長調(第16番 K.428)、イ長調(第18番 K.464)、変ロ長調(第17番 K. 458)、ハ長調(第19番 K.465)で書かれている。

このうち、第17番は第1楽章のテーマが狩りの角笛を思い起こさせることから《狩》、第19番は第1楽章の冒頭序奏が当時の作曲法、和声では型破りであった調和のない和音が用いられたため《不協和音》と呼ばれ、人気がある。

また、第14番もその第1楽章の楽想から《春》と呼ばれることがあり、6曲中唯一の短調、『ピアノ協奏曲第20番』と同じニ短調で書かれた第15番も親しまれている。

残った2曲のうち、第18番は、ベートーヴェン(1770年-1827)が最初の弦楽四重奏曲であるOp.18の6曲(第1番~第6番)を作曲するにあたって研究した曲と言われている。

第16番 変ホ長調

さて、残った第16番だが、他の5曲と異なってニックネームもなければ、エピソードもない。おそらく6曲中最も認知度が低い曲かもしれない。

しかし、元々、モーツァルトがこの曲集を作曲する原動力になった『ロシア四重奏曲』の作者ハイドンの影響を最も受けているのは、この第16番と思われる。

さらに6曲中、最もロマンティックな作品と言っていいかもしれない。

第15番、第19番が時代を超えつつあった曲で、その味わいは濃厚だが、それに対して第16番は、抒情とロマンのバランスが極めて高いところで取られた名作のように思う。

西洋音楽では異名同音を除けば、長調と短調それぞれ12、合計24の調性がある。

そのうち「変ホ長調」とは、「柔和な響きを持ち、一方で華麗で荘重な表現に適する」と言われている。別名「青空の調」。

このうち、「華麗・荘重」の方を最も上手く使った作曲家がベートーヴェンだろう。『交響曲第3番《英雄》』『ピアノ協奏曲第5番《皇帝》』の例を挙げれば、納得いただけるだろう。

そして、明らかにベートーヴェンの《英雄》の影響を受けて作曲されたリヒャルト・シュトラウスの『交響詩《英雄の生涯》』も変ホ長調が主調である(R.シュトラウスはこの作品発表時、作曲の理由を尋ねられた際、「最近、ベートーヴェンの《英雄》の人気がないから」と、あまり笑えないジョークを放った)。

一方で「柔和」を最大限に表現したのがモーツァルトだろう。『交響曲第39番』『ピアノ協奏曲第22番』『弦楽三重奏のためのディヴェルティメント』『弦楽五重奏曲第6番』、そして『魔笛』の主調も変ホ長調で、序曲もこの調で書かれている。

お気づきのように晩年の曲が多い。まさに「澄み切った青空」を思わせる曲たちだ。

因みに、モーツァルトが影響を受けたハイドンの『ロシア四重奏曲』の中にも変ホ長調の曲がある。

Op.33-2、以前は第38番と呼ばれていた曲で、最終楽章の終わり方が突飛でユーモアに溢れているので『冗談』というニックネームで呼ばれている作品だ。

しかし、このニックネームに相応しいのはその最終楽章のエンディングだけで、このハイドンの変ホ長調も全体的には落ち着いた色調で、じっくりと聞かせるロマンティックな曲だ。

シェッファー四重奏団とヴァントとCFD

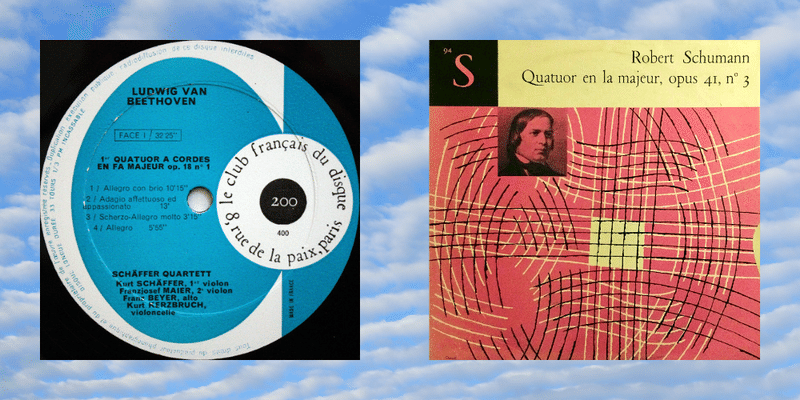

今回はこのモーツァルトの『弦楽四重奏曲第16番 変ホ長調 K.428』を、『ハイドン・セット』を取り上げるクァルテットのほとんどがそうするように、6曲まとめて1950年代後半にレコーディング、リリースしたドイツのクァルテット、シェッファー四重奏団のLPでお楽しみいただこうかと思う。

シェッファー四重奏団は、第1ヴァイオリンのクルト・シェッファーによってケルンで結成された。メンバーは他にフランツヨーゼフ・マイヤー(第2ヴァイオリン)、フランツ・バイヤー(ヴィオラ)、クルト・ヘルツブルッフ(チェロ)。

ここで「おやっ!?」と思われた方もいらっしゃるだろう。第2ヴァイオリンのフランツヨーゼフ・マイヤーは後にコレギウム・アウレウム合奏団のコンサートマスターとして活躍し、数多くの録音を残している。

また、メンバー4人ともケルンを本拠とした古楽器オーケストラの先駆け、カペラ・コロニエンシスのメンバーでもあったとのこと。

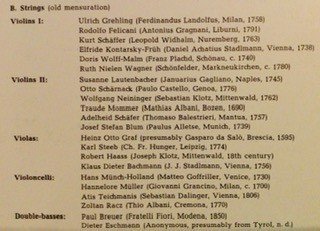

カペラ・コロニエンシスはフェルディナント・ライトナーと録音を残していることで知られている。試しに手元にあったライトナーのモーツァルト『セレナーデ第4番 ニ長調K.237』のLPのカルテに乗っているメンバー表が下の画像だ。

コンサート・マスター兼ソリストがウルリッヒ・グレーリング、一行空けてシェッファーの名前がある。因みに第2ヴァイオリンのトップはズザーネ・ラウテンバッハー。なかなか豪華な布陣だ。

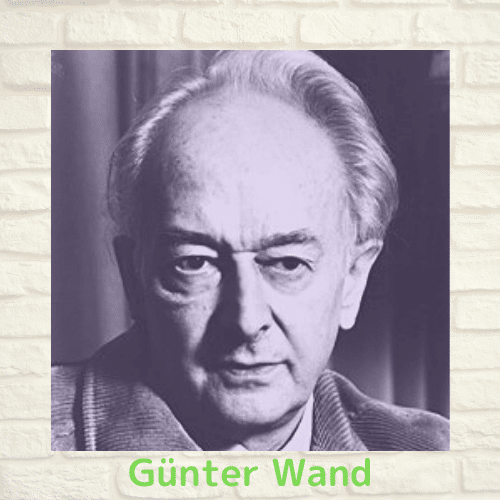

シェッファーは当時ケルンを本拠地として活動していた指揮者、ギュンター・ヴァントの友人で信頼されていた。ヴァントのもとでザルツブルク・モーツァルテウム管弦楽団やケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団のコンサートマスターも務めている。

ヴァントと言えば、特に日本では「遅咲きの花」のように言われ、前世紀終わり頃から「ブルックナーの権威」として崇め奉られたような印象がある。

しかし、実際には1950年代頃からドイツではよく知られた指揮者で、レコーディングにも積極的だった。ケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団を指揮してモーツァルト、ベートーヴェン、シューベルト、シューマン、ブラームスの交響曲を始め、20世紀の作品も、あるレコード・レーベルに数多く、レコーディングしている。

そのレーベルとはフランスの会員制通販レーベル「クラブ・フランセ・デュ・ディスク(CFD)」だった。

会員制で「販売」ではなく「頒布」だったので、流通した数は少ないがフランスやドイツの実力のある、しかしメジャーレーベルとは契約のない音楽家を起用し、幅広いジャンルのレコードを制作した。

クラシックのアナログ・マニアの中には、このCFDのLPをコレクションしているという方も多いだろう。私もその一人(だった)。

カール・リステンパルトも

特に指揮者カール・リステンパルトと彼が結成したザール室内管弦楽団のレコードはコレクター・アイテムとして有名だ。

彼らのヴァイヴァルディ、バッハ、ハイドン、モーツァルトなどの録音にはは、ソリストにフランスの大物、ジャン=ピエール・ランパル(フルート)、ピエール・ピエルロ(オーボエ)などが起用されている。

その音楽は「ドイツ様式とフランス様式の見事な融合」であり、ユニバーサル、ダイバーシティーの先駆けとして捉えることができる。

ヴァントは名実ともにCDFのメイン・コンダクターの地位にあったので、おそらく彼の助言もあり、シェッファー四重奏団もこのレーベルにレコーディングをすることになったのだろう。

ただレコーディングをしたのではない。この『ハイドン・セット』だけでもCFDの重要なカタログ商品だっただろうが、CFDはシェッファー四重奏団を起用して『ベートーヴェン弦楽四重奏曲全集 全16曲』を録音したのだ。

信頼の証と言ってよいだろう。

シューマンの四重奏曲も録音している。

【ターンテーブル動画】

モーツァルトでもベートーヴェンでも言えることだが、シェッファー四重奏団の演奏は、その作品の持ち味をことさら意図的に引っ張り出す、といった感じが皆無である。かと言って無造作でもない。自然でどこか優しい眼差しがある。「太陽」というよりは「月」の穏やかな明るさ、青さ、だろうか?

「青空の調」と呼ばれる変ホ長調で書かれた、控えめながらロマンティックな名曲、モーツァルトの『弦楽四重奏曲第16番』を、そんなシェッファー四重奏団の演奏で是非。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?