【サハリン・スケッチ】 日本時代の建築が、サハリンの「シンボル」になっていた

「サハリン(樺太)ってどんな所?」

この質問をされて、すぐにどんな所か答えられる日本人は、本当に少ないと思う。

まず、地理的な位置からして全然知られていない!

私もおよそ半年の滞在から帰った後、「シベリアってやっぱり寒かったでしょう?」とか、「確か北方領土行ってたんだっけ?」などと聞かれたことが何度もあり、ずっこけそうになった。

北海道の北端からたったの40数キロの北隣の島、札幌新千歳空港から1時間ちょっとで行ける距離なのに、全然知られていないのだ。

また、歴史的なことで言うと、やはり北方領土と絡めて、学校の歴史の勉強で、国境線の変遷を暗記したことを思い出す程度かもしれない。恥ずかしながら私も元々その程度だった。

ごくごく簡単に振り返ると・・それまで日露混住の地だったものの、樺太千島交換条約(1875年)で日本は樺太を放棄、しかし日露戦争後のポーツマス条約(1805年)で北緯50度線から南が日本領に。そして1945年の終戦直前にソ連が日ソ中立条約を一方的に破棄して対日参戦し南樺太に侵攻。ポツダム宣言受諾後も攻撃は続き、島を占領。

日本で終戦と言えば8月15日だが、ロシアで終戦の日は、ソ連が「抗日戦争勝利の日」としていた9月3日だとされ、日本の解釈とは対立する。戦前、南樺太に40万人ほどいたとされる日本人の多くが島を終われたほか、数多くの悲劇が生まれている。

また、1951年のサンフランシスコ平和条約で日本は権利を放棄したものの、同条約にソ連は署名していないので帰属先は決まっていないとして、地図では時折、千島列島とともに、樺太の南半分だけ色が塗られず白くなっている。(ちなみに、中心都市ユジノサハリンスク(旧豊原市)には、2001年に日本の総領事館が置かれたことは、あまり知られていないかもしれない。)

・・・などというのが、一般的な説明。

しかし、まったくイメージがわいてこないのではないだろうか。

こういう話はいつも、「ソ連は」「ロシアは」「日本は」と”国が主語”で、領土的な観点から語られることばかりで、どんな感じの場所か実像が見えてこないのだ。

それと、もうひとつ。この地は、日本とロシアが関わる前は、もともとアイヌほか北方諸民族が暮らす土地だった。そういう視点が欠けていることも多い。

私の滞在は本当に短いもので、現地のことも全然わからないうちに帰国したが、彼の地で会った人たちの顔を、景色を思い浮かべながら、この島は今どんな場所で、どんな人たちが住んでいるのか、少しでも、私が見て感じ取たものをお伝えしていこうと思う。

サハリンを象徴する場所は?

まず、サハリンのイメージを持ってもらいたいが、どんな風景を紹介すればよいのだろう。

その手始めとして、絵葉書でも、ガイドブックでも、ネットの記事でも、とにかくサハリンといえば、ほぼ100%の確率で出てくる象徴的な建物がある。私も、現地の人たち何人かに「サハリンを象徴する場所は?」と聞いたが、誰からも全く同じ答えが返ってくるのだった。それは・・・

「サハリン州郷土博物館」

この博物館は、ユジノサハリンスクの中心部にドーンと鎮座している。「ソ連」風の、無機質で灰色のビルが多い街並みの中で、一際目立つ独特の建築物だ。

驚くのは、現地の人がしょっちゅう博物館の前で何かをやっていること。

下の写真を撮った時は、幼児がダンスか何かの練習をしていたし・・・

サハリンの新婚カップルで結婚写真をここで撮らない人はいないという。この時は正装の、おませなちびっこカップルが写真を撮っていた。

ここはサハリンを象徴する建物として、現地の人たちにとても愛されているのだ。

この博物館、もともとは日本時代だった1937年(昭和12年)に、「樺太庁博物館」として建てられた。和洋折衷の「帝冠様式」と呼ばれる当時流行した建築様式だという。

中に入ってみよう。真ん中に大きな階段があり、左右に展示室が広がっている。少し薄暗く、重厚感や、ヒンヤリした空気感が、上野の国立博物館などに入ったような感覚にとらわれる空間だ。扉には、菊の紋章があった。

展示はまず、サハリン島の地理や自然、生態系などの紹介から始まるが、ひとつとても参ったことが。ロシア語の説明板しかないのだ。

私は初歩レベルのロシア語力と、なんとか読み方だけは学んだキリル文字の知識を総動員して、書かれている大体の意味を想像していく。なんとか発音がわかると、英語など他の言語と似たものがあるので、そこから意味を推測していく。博物館なのに、展示を想像力だけで理解していこうとするのは、かなり無理があったが(笑)そのまま進んでいく。

日本時代の展示

いよいよ歴史の展示。日本時代に関する展示も多かった。当時の豊原市にあった樺

太神社と日本人の写真。剣道の防具は当時の日本人のものだろうか。

そして有名なのが、この石。北緯50度線に引かれたロシアとの国境線に置かれた国境標石だ。裏側にはキリル文字でロシアと書かれている。

ソ連統治下の日本人の表情

さらに興味深かったのが、終戦後の日本人たちの写真だ。ロシアの統治下で幸せに暮らしたというような写真が多いようだ。

もちろんプロパガンダなのだが、それでもやっぱり人の顔が見られると嬉しい。その時なぜそういう表情をしたのか、どういう思いで暮らしていたのか想像をしたい。

下の写真はペンキ屋さんなのだろうか。

また頼りない語学力でキリル文字を読んでみると、日付は1945年11月25日。ということは戦闘が停止してからまだたった3ヶ月の頃だ。場所は、大泊(おおどまり)。稚内との航路が出ている南部の港町で、今はコルサコフと呼ばれる。

建物には相当大きな文字で「ソヴィエト」。入口には「ソヴィエトの同志」と書かれている。書かされたのか、生き残りのために書いたのか、この3人はどういう人たちなのだろう。女の人は笑っているが、この表情はどういう表情なのだろう。男の人たちの、俯き加減な無気力な表情は・・・もっと知りたい。

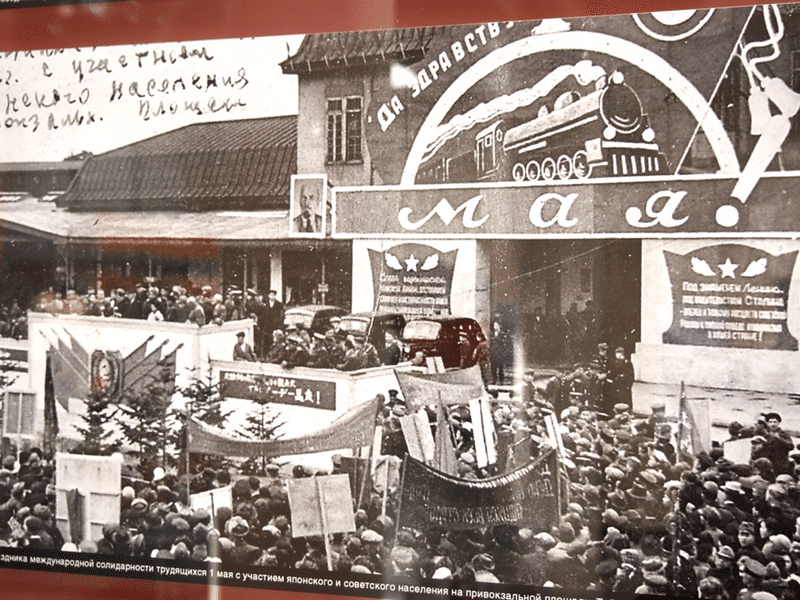

次の写真は、「5月!」。メーデーの式典のようだ。「メーデー萬歳!」という日本語の横断幕も見える。記録を取っていなかったのだが、確か戦後まもない頃のメーデーと書かれていたように記憶している。

こちらはハリボテのオットセイの横に「国營オットセイ工場」の労働者たち?

プラカードには「ソヴィエット聯邦英雄と社會主義勤労英雄に光榮あれ」と日本語で書かれているが、日本人なのかアジア系の人たちの表情を見てほしい。笑うロシア人と対照的に、誰一人笑ってはいない。

なんか、これらの写真の日本人と思われる人たちの表情を見ていたら、辛くなってきた。しかし同時にこうも思った。笑っているロシア人の中にも、実は色々辛い人がいただろうな、と。

当時のことを頭の中で映像化していると、ぐったりと疲れてしまった。

外に出よう。

外では、大砲や旧日本軍の戦車などが置かれていた。

多民族共生の島、サハリン

展示自体はもちろんロシアの歴史観に基づいているだろう。ただ、日本に対する敵対心をむき出しにした展示はなかったことも印象的だった。

これまで私は、中国や韓国など外国を訪れるたびに、機会を作っては戦争に関する博物館を見るようにしてきたのだが、その国のスタンスが展示に色濃く現れていた。しかしこのサハリンの場合は、これまたちょっと違ったのだ。

もちろんプロパガンダの要素はありながらも、日本時代を比較的中立に描いていたように感じる。敵意や悪意は感じなかった。

また書こうと思うが、サハリンにはさまざまな人種が共存している。多数派のロシア人のみならず、元々いたアイヌやニブフといった北方の諸民族、ロシア各地から流れてきた人たち。日本時代に移り住んだ朝鮮半島系、そしてごく少数であるが島に残った日本人。

政治体制として見ればロシア連邦の一部だが、モスクワから見て極東の端っこにあるこのサハリンは、独特な歴史と多様性がある。政治体制が違う仮想敵国ならば破壊することもできたであろう日本の建築が今も愛されているというのも関係があるかもしれない。元日本領という切り口だけではなく、実はとっても魅力的な場所だった。また少しずつ紹介していきたい。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

A J😄

この度、生まれて初めてサポートをいただき、記事が読者に届いて支援までいただいたことに心より感謝しています。この喜びを忘れず、いただいたご支援は、少しでもいろいろな所に行き、様々なものを見聞きして、考えるために使わせていただきます。記事が心に届いた際には、よろしくお願いいたします。