【写真】直島 ベネッセハウス ミュージアム②地階

ベネッセハウス ミュージアム、地階。

地階とはいえ、山の頂上に位置するため、陽光が射し込み、眺望も格別だ。

ブルース・ナウマン「100生きて死ね」1984年

最も展示スペースが割かれているのが本作。地階~2階までの吹き抜けに展示されている。

1階から、ガラス窓越しに見下ろすとこんな感じ。

このようにスロープを下っていくと、

椅子の前にふしぎな巨大な箱が鎮座し、ネオン管で造られた文字が、ランダムに点灯していく。

「OO and DIE」「OO and LIVE」という、シンプルでどこか響くメッセージが浮かんでは消える。定期的に一列が灯り、全部が灯り、また同じ流れが繰り返される。

本作はサザビーズのオークションで購入され、1993年にこの場に設置された。展覧会のオープニングにあわせて点灯させる予定が、電気系統のトラブルに見舞われて四苦八苦した、というエピソードが、「直島の仕掛け人」である秋元 雄史氏の『直島誕生――過疎化する島で目撃した「現代アートの挑戦」全記録』にある(110頁)。

ベネッセハウスを訪れたとき、最も時間を過ごすのがこの作品の前だ。

一時的に混み合うことはあるものの、来訪者は旅程に沿って行動しているので、人の波はすぐに引く。空間が無人となり、遠くから響く人の声が聞こえるくらいの静けさに包まれる。

その中で「OO and DIE」「OO and LIVE」のメッセージを延々と見続けると……瞑想をしているような、自分の中を探索しているモードになる。

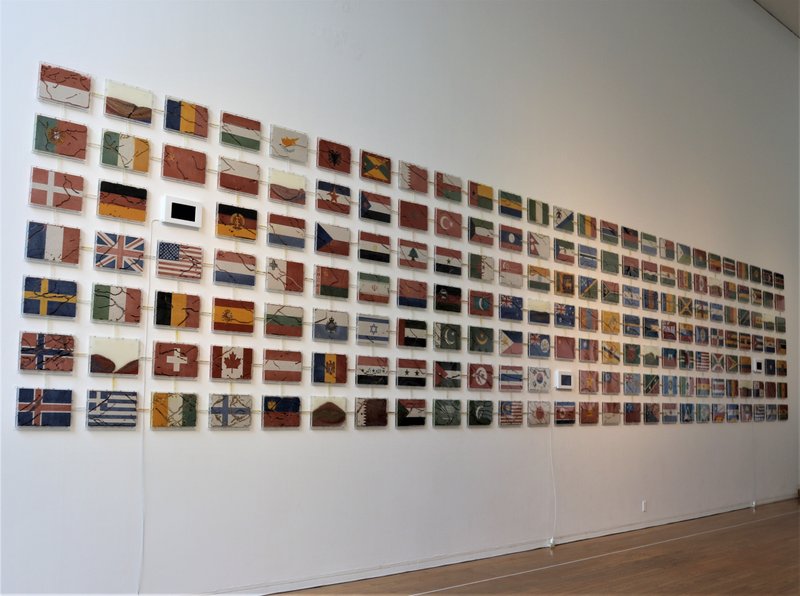

柳幸典「ザ・ワールド・フラッグ・アント・ファーム1990」1990年

砂で描かれた万国旗。よく見れば、細いチューブでつながっている。

近づいてじっと見ると、虫食いのような無数の線と穴がある。

アリたちが作品を自由に動き回り、巣穴を掘り続けているのだ。つながった万国旗は、ひたすら巣食われていくことになる。

アリの様子は、カメラで記録されている。

本作を初めて鑑賞したのはずいぶん前、森美術館の展示だ。

自分にとって、現代アートを意識した頃に出逢った作品で、とても思い出深いし、コンセプトから想うことは無限だ。良い作品を入口にできたことを幸せに思う。

ジョナサン・ボロフスキー「3人のおしゃべりする人」1986年

「人」が、なにか喋っている。

鑑賞者がいても、いなくても。

その言語は意味不明だ。

この「人」は、前から知っている。昨日も「見てきた」。

東京オペラシティタワーの中庭には、ジョナサン・ボロフスキーの「Singing Man」がいる。巨人だ。

巨人は、空に向けて、楽しそうに唄う。通りがかりの人が足を止める。

この2作品によって、東京と直島が線で結ばれたような感覚を覚える。

宮島達男「Counter Circle No.18」1993年

光をおさえた空間。

このようにサークルがあり、

ひたすら、数字が刻まれていく。

宮島作品は、直島の「家プロジェクト」にも。

アーティスト宮島達男については、下のblogが興味深い。宮島作品は、この数字のカウント、というイメージが強いのだけど、それにいたる道程を辿ることができる。

そして宮島作品を鑑賞して浮かび上がってくる数々のキーワードについて、「なるほど、だからなのか」と深めることができる。

杉本博司「タイム・エクスポーズド」1980-97年

安藤忠雄建築の特徴的なコンクリート壁に、写真作品が展示されている。屋外だ。

「なぜ屋外に?」の理由ついては、このblogがわかりやすい。

杉本博司作品はとても好きだ。本も何冊か読んでいる。

でもそれはわたしにとっては難解すぎる。作家の教養が幅広くかつ深すぎて、そのアウトプットについて、どこまでもどこまでも「追いつけない…」という絶望感に駆られたりもしている。

直島「家プロジェクト」にも、作品「護王神社」がある。

そしてベネッセハウスには、写真作品と「護王神社」の模型が展示された「杉本博司ギャラリー 時の回廊」が設けられている。「硝子の茶室『聞鳥庵』」を前に、カフェで抹茶とお菓子も楽しめる。

六本木・森美術館の展示でも、杉本作品に出逢えた。

いつか考察しようしようと思いながら、まだまだ足りない。江之浦測候所にも、行ってみなければならない。

ただ、それにはステップがあって。

今はまだ、作品と展示の美しい風景を紹介するにとどめる。

随分長くなってきたので、続きは追って。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?