《見たことをまとめるのが苦手なタイプ》のアセスメントとその支援の方法 その2 算数の支援の方法①

「算数」「国語」「集団生活」の3つについて、支援の方法を書いていきます。小学校での取り組みとして、標準的にすることを書いておきます。通常学級や家庭では、この程度しか取り組めないということです。

幼児期や中学校時期は、それらを参考にしながら試行錯誤してください。

まず、《見たことをまとめるのが苦手なタイプ》の「算数」の支援から書きます。

支援の基本は、苦手じゃない方、得意な方の《聞いたことをまとめる力》と長期記憶(丸覚え)を使うことです。

《見たことをまとめるのが苦手なタイプ》は、「算数」で次のようなことに困ります。というより、算数全般が苦手と考えた方がいいでしょう。

それぞれの支援方法を、解説していきます。 ➪以降が支援の方法のまとめです。

① 数概念が育たないので、計算が出来ない。

数概念というのは、「見て学ぶ」のです。小さい子どもは、分けてみたり、並べてみたり、集めてみたりします。「多い」とか「少ない」とか「大きい」とか「小さい」とか、色が同じとかでやります。そうやって「見て」遊びながら、数概念が育っていきます。

だから、見たことをまとめる力(以後、見る力)が弱いと、数概念はうまく育っていきません。特に、「量」や「分解」「合成」「図形」が育ちません。

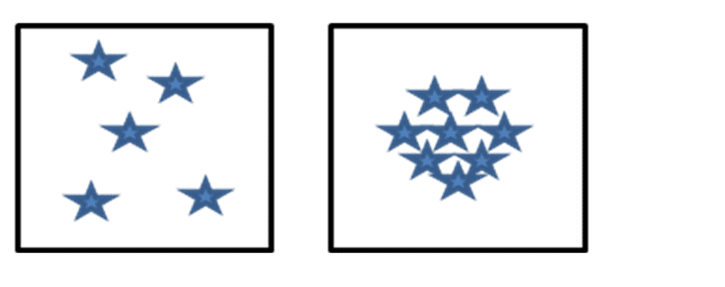

つまり、8と5のどちらが多いのかが分からないのです。ブロックを次のように並べて「どちらが多いか?」と聞くと、

左と答えたりします。

支援は当然「数概念を育てること」ですが、支援学級や取り出し授業でないと難しいでしょう。通常学級や家庭では、長期記憶を使います。つまり、理解は置いておいて、計算などのやり方を丸覚えするのです。

➪10の合成は丸覚えする

「1と9で10」「2と8で10」「3と7で10」と言えるようになる。

練習には、トランプで神経衰弱(10になったら取れる)をするといい

でしょう。 指でイメージ化してもいいでしょう。さっと一度に指を

動かすことが大切です。

➪簡単な計算も丸覚えする

e.g. 「3と9で12」「7と8で15」「14ひく5は9」など

➪小学校で、できるうちは「やり方の手続きを」を丸覚えする。

e.g. 37÷7=

「7で3は割れません」

「7かける1は7 7かける2は14・・・7かける5は35

7かける6は42 37を超えたから答えは5」

「37ひく35は2 あまりは、2」

➪小学校の高学年や中学校では、その項目のよく出る問題(典型的な

例題)を丸覚えする

テストは、覚えた問題をヒントに解いていく

【参考】丸覚えする方法は、あくまでも学校の「早く正確に計算する・問

題を解く」とことに適応する方法です。これにより、自尊感情の低下を

防ぐことができます。

②以降は、その3「算数の支援の方法②」に書きます。

本好きです。本を買います。余暇のための本ではなく、勉強のための本を買います。よろしくお願いします。