フロイト著『モーセと一神教』から考える"ことばの憑依"の様式について

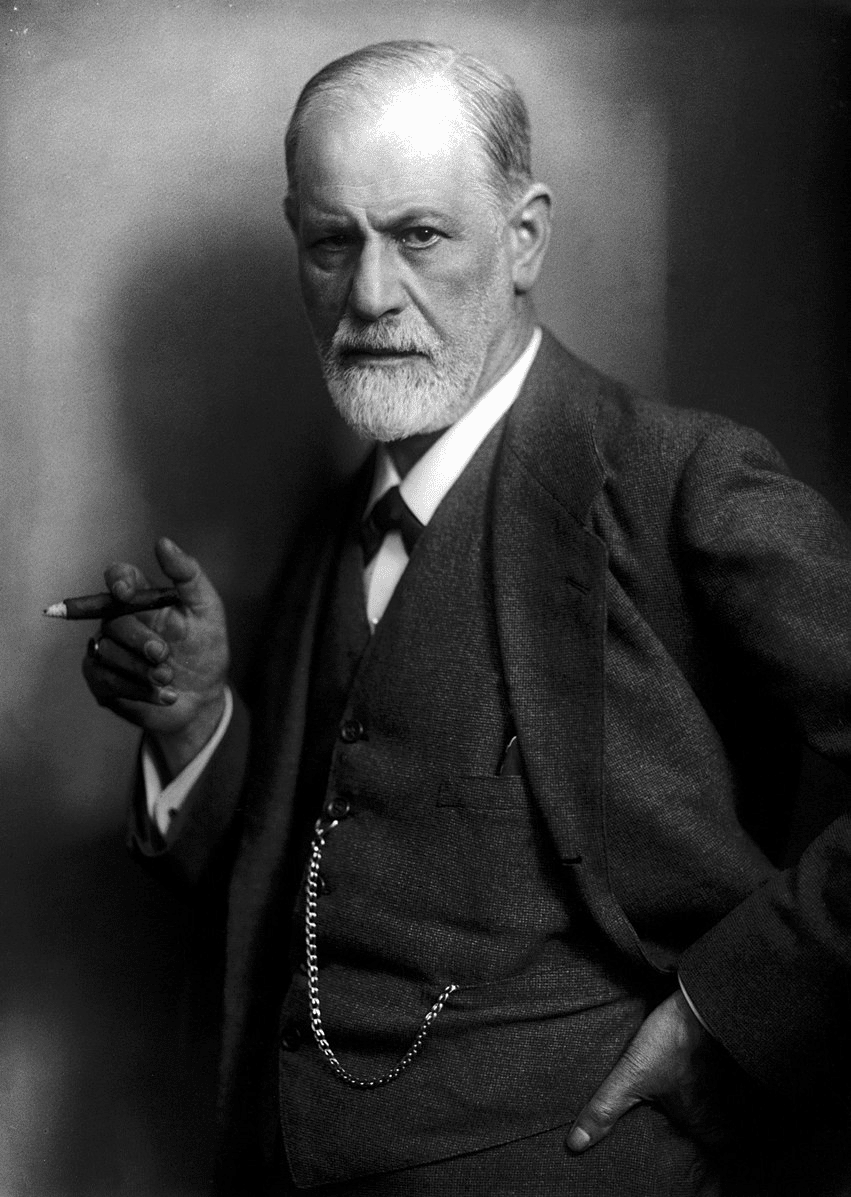

フロイトは『モーセと一神教』という不思議な本を書いている。

フロイトというのはジークムント・フロイト。精神分析の始祖である。

そしてモーセとは、あの有名な旧約聖書のモーセである。

フロイトは『モーセと一神教』で、モーセは「(おそらく高貴な)エジプト人」であったと書く。

モーセはユダヤ人ではなくエジプト人

のちのユダヤ教、キリスト教、イスラム教へ繋がっていく一神教のルーツはエジプトにあるというのである。

どういうことだろうか?

詳しいことは是非『モーセと一神教』を読んでいただきたいところであるが、かいつまんで解説する。

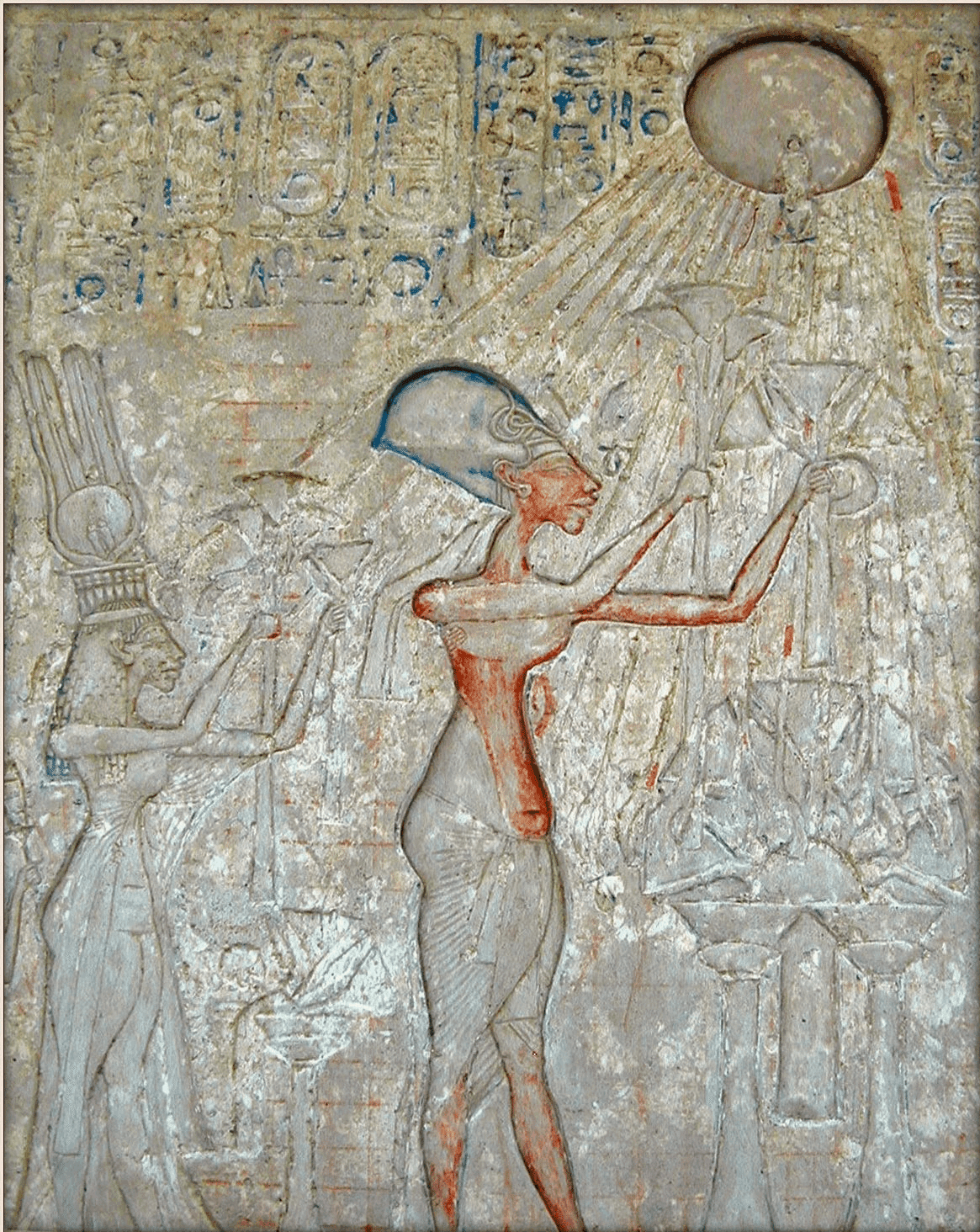

アメンホテプ四世=アクエンアテン

時は西暦紀元前1300年代の後半、のちに当時繁栄を極めていたエジプトの古代帝国(第十八王朝)にアメンホテプ四世という人がファラオに即位する。中国では殷が栄えていた時代、日本では縄文時代が晩期に入る頃である。つまり、ホモ・サピエンスの数万年の歴史からみれば、すでに遡ること数千年前からとっくに定住農耕が始まっており、都市が建設され、メソポタミアに帝国が生まれ、文字が記されるようになって久しい時代である。昔は昔でも、どちらかといえば非常に現代に近い感じがする。多分、現代人がまかり間違って転生しても普通に生活できる世界だとおもう。

当時栄華を極めていたエジプトのファラオ アメンホテプ3世の皇子として生まれたのが後のアメンホテプ4世である。

ファラオに即位したアメンホテプ4世であるが、紀元前1340年代にエジプトの国をひっくり返すような大改革に着手する。アメンホテプ4世について、フロイトは次のように書いている。

「この王は、彼の支配のもとにあるエジプト人に、彼らの数千年来の伝統や彼らが親しみ信じてきた生活習慣のすべてを峻拒するような新たな宗教を無理強いしようとした。この宗教は厳格な一神教であって、われわれが知りうる限り、このような試みとしては、世界史上最初のものであった。」

生死を超えた人生のすべての時空を多数の神々によって満たされていたエジプト人の伝統的世界観に対抗し、新たに唯一の神に対する信仰を開始したのである。具体的に何を命じたかと言えば、それまで長くエジプトで信仰されてきた人の姿や半人半獣の姿をしたさまざまな神々の聖像を破壊したり、複数の神”々”の名を表す碑文の文字を削り取ったり、自身の名に含まれる「アメン」神の名を消し、唯一真「アテン」を讃える名”アクエンアテン(イクナートン)”に改名したり、古くからの都であるテーベを離れアケトアテンと称する新しい都を建設しようとしたりと、エジプト帝国をリアルに作り替えるべく、良くいえば革新的で創造的、悪くいえば排他的で破壊的な実力行使をおこなった。ちなみにこの”良い面”は今日では「アマルナ美術」の写実主義、自然主義として評価されている。

*

フロイトは、一神教の始まりを、アメンホテプ4世にみる。

他の神々とは異次元レベルの圧倒的な神、他の神々と同列に神とは呼ぶことが憚られるような圧倒的な神的実在という観念は、おそらくアメンホテプ4世ひとりにかぎらず、彼以前にも何人もの天才的な知性の人々によって着想されたことだろう。価値の高/低を分節し一/多を分節し、この二つの分節を重ね合わせることができる人間の基本的性能は”唯一の孤高の神的存在”ということを論理的に思考しうる。

高 / 低

|| ||

一 / 多

ただし、アメンホテプ4世が特別なのは彼がアメンホテプ3世の王子だという点にある。彼は当時世界最大の帝国の支配者であり、自分の着想をリアルに社会に実装すべく命令を下すことができた。

アメンホテプ4世は、深山幽谷に篭って唯一の神に感応するのではなく、エジプト帝国そのものを、唯一の神を奉じる神聖な組織へと作り替えるべく現世の権力を発動した。

エジプト帝国に伝わる古来からの神像を破壊したり、碑文の文字を削ったり、都を遷したり。それにしてもアメンホテプ4世改めアクエンアテンはなぜそのような命令を発したのだろうか。背景には強大化するエジプト帝国にあってアメン=ラー神を祀るテーベの神殿の神官たちの力が王の権力を上回るほどになっていたことがあるという。

テーベの神殿から自身の王権を独立させるために、自身の王権と一体化した新たな神として唯一神「アテン」を立て、テーベの神殿に対抗する新たな教団をつくろうとしたらしい。

モーセたちの出エジプト

アクエンアテンが亡くなるとすぐに揺り戻しが起こる。アクエンアテンの息子で、かの黄金のマスクで知られるツタンカーメンの治世に入ると再びテーベのアメン=ラー神官団が力を取り戻し、アクエンアテンの一神教にまつわるものは破壊されエジプトから姿を消すことになる。

このとき、アクエンアテンの一神教をエジプトの外へと脱出させたのが、他でもないモーセなのではないか、とフロイトは考える。

「夢想家イクナートンは民族の心から離反してしまい、その世界帝国を崩壊させてしまったが、モーセの精力的な本性は、新たな王国を打ち立て、新たな民族を見出し、エジプトから排除された宗教をその新たな民族に信仰させようとする計画へと向かうにふさわしいものだった。」

モーセは、アートン一神教を奉じる祭政一致の王国を建設しようというアクエンアテンのプランに直接関わっていた極めて高い地位にあった人だったのではないかというのである。アクエンアテン亡き後、テーベの神々の神殿が力を取り戻し自身の立場も危うくなる中、モーセは一神教の王国の建設という理想を実現するための土地をエジプトの外に求めたのではないか。

ちょうどエジプト帝国とヒッタイト、メソポタミア方面の帝国の境界にあたり、どの帝国の支配も十分に及んでいなかったレバントへ、モーセは自身の配下の人々(のちに「レビ人」と呼ばれる人々、かのレヴィ=ストロース氏の「レビ」である)を従えて脱出した(フロイト『モーセと一神教』 ちくま学芸文庫,渡辺哲夫訳 p.69)。そして「出エジプト」に成功したモーセたちは、移住先で唯一神の王国を建設すべく活動を始める。が、しばらくして配下の土着の住民たちとの軋轢の中でモーセは殺されてしまったとフロイトは考える。

「温和なエジプト人がファラオという聖化された人物を運命の手に委ねたのに対し、荒々しいセム人は運命をおのれの手に入れ、独裁者を片付けてしまった。」

聖書にある「黄金の子牛」の話はアクエンアテンの一神教の言葉で命じるエジプト貴人モーセに対し、土着の人々が反発したことの痕跡ではないかとフロイトは説く。

そして、この土着の住民たちが元々信仰していたのが「ヤハウェ」神であったのではないか、という説をフロイトは紹介している。

ここにフロイトの精神分析の花形「エディプス・コンプレックス」「父親殺し」の概念が出てくる。モーセ殺害後おそらく数十年を経て、ヤハウェ信仰の住民と、モーセ配下だったエジプト由来の人々の子孫とが改めて統合されることになる何らかの出来事が生じ、その際にモーセには改めて宗教の創設者という評価が与えられ、モーセの言葉が民族の父のコトバとして繰り返し唱えられることになったのではないか、というのである。

この辺りの話はジュリアン・ジェインズ氏の「二分心」のモデルと照らし合わせることもできそうだ。

・・

以上、『モーセと一神教』でフロイトが書いていることを簡単にまとめてみたが、かなり雑なまとめ方なので、興味がある方は是非直接『モーセと一神教』を読んでいただきたいと思うのであります。

フロイトはなぜこの本を書いたのか

フロイト自身が書いているように、モーセとアクエンアテンの関係とか、出エジプト後の土着の人々によるモーセの殺害とか、その後の再評価などを歴史学的に事実かどうか検証するのは難しい。資料がほとんど残っていないのである。もちろん、遠い将来、砂漠の洞窟からモーセ直筆の文書が発見されたりする可能性もゼロではないが、少なくともフロイトがこの本を書いた時点から現在に至るまで資料は発見されていない。

フロイトは科学者である。ほとんど資料がないところから古代の事件を復元しようとすることの危うさを科学者として熟知した上で、それでもあえてこの本を書いたと述べている。

では資料もなく歴史学的な事実かどうかあやしい話を、なぜわざわざ、歴史学の専門家ではない精神分析のフロイトは書かねばならなかったのか?

*

フロイトがこの本で試みようとしたことは古代の”事実”を確定しようとすることではない。

ここから書くことは私の読みなので間違っているかもしれないが、この本でフロイトがフォーカスするのは、『モーセと一神教』の訳者である渡辺哲夫氏が別のところで書かれている言葉を借りるなら「死者たちから贈与される言葉」の力ということであり、井筒俊彦氏の概念でいえば「言語的意味分節のカルマ」のようなことではないだろうか、と思う。

言葉は伝承される/言葉は外から個人に憑依する

言葉は、気が遠くなるほどの古来から、大人から子供へ、子供同士の間で、ひとりの人間からひとりの人間へと口伝えで伝承されてきた。

文字のような時空を超えて声を保存するメディア技術がない時代から、何世代にもわたって人類は口と耳の間で声に託して、ひとからひとへ世代を超えてコトバを伝承してきた。

*

この事態、視点を転換してみると、言葉というものが、宇宙的なスケールから見れば一瞬で死んでしまう個体としての人間の生を超えて、複数の人間の生を跨ぎながら時空を旅していると記述することもできる。

言葉は、ひとりの人間の足や手指のような一代限りの死んだら墓場に持っていく”道具”とはまったく異質である。

言葉は個々人の個体の外からやってきて、束の間憑依した後、個人的死を超えて、それ自体として生き続けるバーチャルな生命体のようだと言ってみることもできる。

ちょうど人間に宿る無数の常在菌と呼ばれるような生命たちが、個々人の死を超えて受け継がれ進化していくように。

バーチャル生命”言語的意味分節システム”の培養槽

このバーチャル生命としての言葉が生息する「培養槽」が人間たちがまとまって暮らす集団であり、部族であり共同体であり定住集落であり、都市であり、王国であり、古代帝国である。そしてもちろん近代以降の印刷技術に始まる記号の大量複製技術にもとづいて結び付けられた世界もまた、バーチャル生命体である”ことば”の巣であり、現代のデジタル・コンピュータ・ネットワークもまたバーチャル生命体”ことば”の最新型の培養槽であると例えていえる。

*

情報通信メディアの歴史を、このバーチャル生命体である”ことば”の培養槽のバージョンアップの履歴としてみると、おもしろいことが言えそうである。

口と耳の間の話し言葉だけに根ざしていた”ことば”生命体と、石や粘土板や青銅器に刻まれた”文字”を養分にできた”ことば”生命体とでは、その増殖のスケールも違うし、システムが示す構造の様式も違うし、新たに差異化したパターンから新たな構造が創発する可能性もかなり違うことだろう。

アクエンアテンがアテン神の声を聞いた古代エジプト帝国は、すでに文字の技術を伝え育てて久しい世界である。エジプト帝国とその神聖な文字を管理する神殿は、声だけによるものとは全く違う姿のバーチャルな生命(言語的意味分節システム)を発生させ進化させる、独自のコードとアルゴリズムを備えた異次元のスペックを持つ培養槽となっていたはずである。ちょうど人類が定住した集落や都市が、病原菌やウイルスの類にとって全く新しい増殖の環境になったのと同じである。

その培養槽の中でぬくぬくと生きてきた意味分節システムに対して、アクエンアテンは、聖像を破壊したり、碑文を削ったり、神官から発言権を奪ったり、という方法で、「言うべきこと=書くべきことと」と「言ってはいけないこと=書くべきではないこと」の区別のコードを組み込もうとした。帝国という安定した環境を保たれた培養槽の中でぬくぬく増殖し、同一性の周囲に細かな差異を無数に蓄積していた言語生命体の、文字の、言葉の、シンボルの組み合わせ=分節・結合システムの中に、”言葉になるべきことと言葉になるべきではないこと”を分節する新たなコードを組み込もうとしたのである。

数千年をかけて多数に増殖したシンボルたちが絡まり合いがんじがらめになった毛玉のようなゴム毬のような膠着した意味分節システム=バーチャル生命体を、一と多、真と偽のシンプルな四項からなる分節システムでバッサリ切断したのである。

ここにそれまでのなにからなにまで絡まり合いすぎて固くなってしまった巨大な古いだんごのようなバーチャル生命体とはまったく異質な、一/多×真/偽のシンプルかつ根源的なコードに従って”あるべき”意味分節システムとあるべき”ではない”意味分節システムを分けつつ前者のみを発生させようとするスマートなバーチャル生命が誕生した。

アクエンアテンとその信奉者の頭のなかには、突如それまでの伝統とは全く異質なバーチャル生命=意味分節システムが憑依したのである、と言ってもいいかもしれない。

これは考えるだけでも無理がありそうな話である。アクエンアテンがファラオだったからこそ推進できたことで、一般人が同じようなことを主張しても無理筋だろう。

アクエンアテンのコード

アクエンアテンという、おそらく常人を超えたレベルで明晰な分節を愛した人物が、幸か不幸かたまたま当時繁栄の絶頂を極めていたエジプト帝国のファラオの地位についたことが、その後の人類の歴史に大変なインパクトを与えることになった。

アクエンアテンは自らの理想をリアルに社会実装すべく、聖像を破壊したり、碑文を削ったり、古い伝統を守ろうとする神官をどうにかしてしまったりするような命令を発することができ、しかもその配下には、彼の命令を忠実に実行しようとする多数のスタッフたちが仕えていたのである。

アクエンアテンの一神教のコードを宿した意味分節システムは、すぐに文字に書かれようとしたことだろう。いや、ことによるとまず先に文字という技術があったからこそ、多義性よりも一義性、曖昧さよりも明晰さの方に高い価値を置く”ことば”が生息し、増殖することができたといってもよいかもしれない。

アクエンアテン亡き後、アクエンアテンの言語的意味分節システムの生命体は、エジプトではその圧倒的な伝統的シンボルの塊に食べられてしまったが、しかし、エジプトの外に出て、エジプト伝統のシンボルたちから自由な異民族のもとで、その圧倒的な生命力を発揮し進化することになる。

分離しながら繋ごうとしない分節

普遍的で排他的な法を打ち立てる唯一の神の声を聞くモーセの一神教は、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教へ繋がっていく。そして西洋を中心として発展した近代から今日に至る科学や技術の歩みもまた、普遍的で排他的な唯一の「法則」を追い求めようとするという点ではモーセの一神教の思考様式を直接受け継いでいる。

一神教と科学が同じだというと不思議に思われるかもしれないが、「神」という言葉を使うか使わないかという違いがあるにせよ、両者のやろうとしていることは同じである。

すなわち、一か多か、未決定か決定済みか、閉じているか開いているか、という対立関係を区切り出した上で、人間が向き合うべき世界というものを(あるいは人間なるものを)「一」の側、「決定済み」の側、「閉じている」側に振り分けて考える。

一 / 多

決定済み / 未決定

閉じている(閉鎖系) / 開いている(開放系)

もちろん、一神教や科学のなかにも「多」や「未決定」や「開放系」のことを考えようという立場(むしろこちらこそが信仰であり科学であるとする立場)もあるので、上記の説明だけでは雑駁な話になる。

多を考えるにしてもどうしても「一」のことを無視できない「一」が気になって仕方がないところで、あえて異端のレッテルを貼られつつ、いわば「一」の世界の影から「多」こそが「未決定」こそが「開放」こそが”唯一”の真の”真実”であると論じることを強いるコードは、それはそれでやはり「一」の思考だと言えそうだ。

一か、多か、どちらが真実か。

この問いは、一と多のどちらか一方を真偽の対立関係の「真」の側に結合させよ、という話である。

一 / 多

|| ||

真 / 偽

または

一 / 多

|| ||

偽 / 真

二つの二項対立関係を重ねる「向き」はどちらでも構わないのであるが、いずれにしても、この4項の関係にある「/」を、ただひたすら分離し引き離す水も漏らさぬ壁か深淵に落ち込む断絶と捉えること、そして「||」を排他的で不変不動の結合と捉えることが、強迫的に排他的な排除の暴力を発動させる。

「まさにファラオの呪い」という感じである。

ファラオの呪いを解く

(1)訳がわからないほど絡まり合った無数のシンボルたちの塊になってしまった意味分節システム=言語的生命の生命力には難がある。

(2)善/悪、真/偽をバッサリ分けて、悪や偽の方を沈黙させる意味分節システム=言語的生命も、(1)よりマシに見える部分もないわけではないが、やはり難がある。柔軟性を失っては生命とはいえない。

そういうわけで第三の生命的意味分節システムの可能性を考えたくなるところである。その手がかりになりそうなのが、現代の人類学や哲学で話題になっている「レンマ」や「アニミズム」の論理なのではないかと思う。

レンマといえば、奥野克巳氏と清水高志氏の共著『今日のアニミズム』である。

この本で、特に注目するとよいと思うのは「包摂」という言葉である。いや、包摂だけでなく、「包摂」と「被包摂」のペアと言った方がいいかもしれない。第五章「アニミズム原論」の一節に次のようにある。

「端的な包摂、被包摂が単純に言われるだけだと、ともすれば非可逆的で一方的な構造が生まれてしまう。それゆえここでも「一/多」という二項対立との結びつきが重要になる。[…]包摂するものは単に唯一の「一なるもの」として包摂するのではなく、「多なるもの」として包摂するのでなければならず、端的に包摂されるものもただ「多なるもの」として、同質的なものたちとともに包摂されるのではなく、端的な「個」(一なるもの)のまま、他のものからの独立性を持ちながら包摂されねばならない」

ここにはとても重要なことが書かれている。

包摂ということは、包摂と被包摂、包摂”する”ことと包摂”される”ことという対立する二項の間にさえも言えることである。包摂”する”ことと包摂”される”ことが「相互包摂」しあう。

包摂と被包摂の相互包摂

”相互包摂しあっている包摂と被包摂の二項対立”に、他のあらゆる二項対立を重ね合わせることによって、あれこれのあらゆる項を、他とは異なるものとして区切り出されたあらゆる項を、その対極にある項と一にして異、異にして一、どちらでもありどちらでもない、という中間的で両義的な状態に宙吊りにできるようになる。

「「主体/対象」、「一/多」という二種類の二項対立が組み合わされた主客混淆の状況は、第三レンマまでをしか実現していなかった。しかしそこを経由して、「内/外」(被包摂と包摂)という二項対立が連鎖的に調停されるようになると、それら両極のいずれにも一方的に還元されないというかたちで、無始無終の第四レンマが明確に実現し[…]」

なんらかのAと非Aの二項対立関係を、互いに完全に分離し反発し合うこととみるのではなく、Aが非Aを「包摂」し、非AもAを「包摂」することと考える。ここで「包〜つつむ」という言葉が喚起するイメージに引っ張られてAと非Aを袋のようなものや、壺のようなものとして思い描くのはやめておこう。袋Aの中に袋非Aがはいっているのに、その袋非Aの中に袋Aが入っている?食い込んでいる????

二つの袋、二つの壺をどうやってくっつけようかと考えると、どうしても「包摂する側」と「包摂される側」をまずキッパリと区別したところからお話を組み立てたりイメージを描いたりしてしまいがちである。それは一方を他方に”一方的”に包摂します(一方が他方に”一方的”に包摂されます)という話で、ここに「非可逆的で一方的な構造」が生じてしまう。これでは困るのである。一方的だと相互包摂にならないからである。

では、Aと非Aの関係を、一方的ではなく双方向的に、非可逆的ではなく可逆的にするにはどうしたらよいのか?

この問いに対する答えが、互いに対立関係にある「包摂」と「被包摂」のペアをも相互包摂しあうようにする、ということである。包摂が非包摂を包摂しながら非包摂する、非包摂が包摂を包摂しながら非包摂する?!

*

ここで清水氏の”トライコトミー”である。

「包摂」と「非包摂」の対立関係を、別の二つの対立関係、まずは「一」と「多」の対立関係に重ね合わせるのである。

「可逆性を担保するために、「内/外」(被包摂/包摂)は「一/多」という二項対立と結びつかねばならず、その結果として網目状の「全体」が結節点的な「個」を端的に包摂するし、「個」もそこで端的に ー特定の包摂プロ説の一段階としてではなくー 包摂されるということになるべきなのだ。」

包摂するものの姿は、のっぺりと滑らかな表面をもつ空っぽの容器のようなものではなくて、無数の結節点をもつ網目状の構造体としてイメージされる。

また、包摂されるもの(被包摂)は「端的に」個として、他と同じではない個としてのまま包摂される。このようにして包摂と被包摂が相互包摂する。

包摂するもの / 包摂されるもの(被包摂)

|| ||

一なるもの / 多なるもの

|| ||

網目状の「全体」/ 結節点的な「個」

袋のイメージで言えば、包摂する側のものは「一」であり、その「中ー内」にあれこれの「多」が入れてある、入っている、包まれている、包摂されている、ということになりそうなところである。

包摂するもの / 包摂されるもの(被包摂)

|| ||

一 なるもの / 多なるもの

これに対して、上に引用した清水氏の一節では、この二項対立関係の対立関係を重ねる向きが逆になっている。ここが重要である。

包摂するもの / 包摂されるもの(被包摂)

|| ||

多なるもの / 一なるもの

|| ||

網目状の「全体」/ 結節点的な「個」

包摂するものが「多」で、包摂されるものが「一」である。

包摂と被包摂の対立関係を、一と多の対立関係と、どちら向きで重ねるか。重ね合わせの向きを変えることで、一方的で非可逆的な関係を見る思考か、可逆的なものをまなざす思考か、逆の思考の可能性が開く。

人類の思考は二項対立関係を多重に重ねていく操作である。

Aは善で非Aは悪、Bが原因で非Bが結果、といったぐあいに、さまざまな二項対立関係をある向きで重ね合わせていくことで、私たちは何かを思考したと思えるようになる。

清水氏は「根源的な問いとしての二項対立を、別種の二項対立に置き換えて思考する人類の営み」ということを書かれている。

「『リグ・ヴェーダ讃歌』において、テトラレンマが最初に語られたのは「宇宙開闢の歌」においてであった。[…]はじまりの時には、有もなく無もなく、死もなければ、不死もなかった[…]。この世の《はじまり》を問う中で、有と無、生と死についての四句分別がすでに意識されていたのである。ーこのことは根源的な問いとしての二項対立を、別種の二項対立に置き換えて思考する人類の営みの、むしろ常態的なありかたを如実に示しているだろう。」

ここに「テトラレンマ」が登場する。

有もなく無もなく、死もなく不死もなく。

宇宙開闢、はじまりの時、無から有が生まれつつあるがまだ生まれていないようなところを、あえてコトバにしようと思うと、まさにこの”Aでもなく非Aでもない”という包摂と被包摂の相互包摂を記述するテトラレンマの論理が登場する。

人類の思考が二項対立関係を多重に重ねていく操作であるとすると、この重ね合わせの”始まり”へと遡って行こうとすると(つまり人間が思考できるこの世界というものの「はじまり」へと遡って行こうとすると)どこかで、二項対立関係がまだ分かれていないところを立てざるを得ないことになる。

そこで登場するのが、「Aでもなく非Aでもない」、Aと非Aの関係を一方的な包摂/被包摂の関係に解消させない、包摂/被包摂の相互包摂である。

そうしたところに広がるのが動きつつある「網目」状の構造である。

「還滅門の《相依性》においてあるものは、むしろこの世のあらゆる事象であり、そこでの出来事、そこでの情念[…]、そこでの煩悩である。そしてそれらの一切が、驚くべきことにそのまま第四レンマの世界へと向上する通路が開かれているのだということ。これこそが、大乗仏教の[…]救済の思想の根源的な核心なのである。」

網目状の構造においては、網の目のノードであれエッジであれ、すべての「事」が、「そのまま第四レンマの世界へと向上する通路」になる。ここに”二つに分けた上でどちらか一方を選べ”とする論理に基づく識別や思考とは、全く異なる思考の可能性が開く。

清水氏は『今日のアニミズム』「アニミズム原論」のさいごに次のように書かれている。

「被包摂(内)と包摂(外)という最後の二項対立は、やがて先の二項対立をことごとく呑み込むようにして自ら調停される。[…]人間と非人間、個別のものと全てのもの、食うものと食われるもの、これらはお互いにその位置を入れ替えながら、滅びつつも滅びることのない、永遠の贈与と恩寵の世界を形づくっている。そして自分たちもまた、そこに生まれ、そこに還って行く、そこに捧げられたいわば供物なのだ。[…]はじまりもなく、終わりもない世界を語るこの思索は、文字通り尽きることがない[…]。

ここであらゆる言葉たちが、内も外も、人間と非人間も、個別性と全体性も、食うものも食われるものも、あらゆる言語的に分節される項たちが、分節しながら分節しない分節するでもなく分節しないーー石に刻まれたシンボルというよりもーー生々しく生きる生命体が非生命的物質の上に残した痕跡のパターンとしての姿を取り戻す。

晩年のフロイトは「無意識」のどこかに、個体としての身体の神経系や脳の配線のざわめきの中に、この個体の外部から訪れ憑依した別の生命体=<部族の伝承>としての言語的意味分節システムの気配を察知し『モーセと一神教』を書かざるを得なかったのかもしれない。この辺りの事情については私も超ど素人なのでさらに勉強しなければならない。ちなみに、言語的意味分節システムというのは井筒俊彦氏の用語を借りているつもりであり、この言語的意味分節システムはユングの集合的無意識に近い。ユングとフロイトの関係という観点からも『モーセと一神教』は興味深い本である。

論理の問題は、ファラオ的なロゴスの論理とレンマの論理の間を行ったり来たりするという問題は、人間がそれと決して縁を切ることができない言語的意味分節システムというバーチャル生命体(人間と言語は、はたしてどちらが宿主でどちらが寄生生物なのだろうか)の生息環境を、激流によって壊滅させてしまうこともなく、淀み腐らせてしまうのでもない、動きつつ淀み淀みつつ流れているような適当な状態保つためにどうすればよいのか、という問いに言い換えてみても面白いかもしれない。

ファラオの論理は、バーチャル生命体が自在に伸ばしていく触手を片っ端から切り落とし、一つの形態に押し込めておこうとするようなものかもしれない。

それに対して、レヴィ=ストロース氏が分析する「神話」を語る部族の時間は、日常の表層の分別を明晰に固める”だけ”の言葉を、束の間ゆらゆらと解きほぐし、付かず離れずのゆらぎを自在に楽しませた後に、また日常表層の安定的分節体系を固まったものとして析出させる、特別なバーチャル生命体のための培養槽だったのかもしれない。

人類は遠い昔から、アクエンアテンやテーベの神聖文字の神殿が生まれる遥か以前には、すでに言語にぴったりな培養槽の条件を設定することができていたのかもしれない。その設計図はアニミズムの思考の中に保存されている、のかもしれない。

こちらもどうぞ

ここから先は

¥ 390

この記事が参加している募集

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。