意味分節理論とは(5) 「記述すること」と意味分節。量子力学、神話論理。 -レヴィ=ストロース著『大山猫の物語』からの意味分節理論入門

ありがとうございますm(_ _)m

物理学者のカルロ・ロヴェッリ氏による『世界は「関係」でできている 美しくも過激な量子論』について、しばらく前に下記の記事でご紹介した。

その後何の気なしにレヴィ=ストロース氏の『大山猫の物語』をパラパラと眺めていたところ、「まさに共時性」という感じで次の一節を発見したのである。

その一節は、量子力学によって「人間にとって超自然的世界が改めて存在することになった」という言葉から始まる。

「人間にとって超自然的世界が改めて存在することになった。その実在は、計算や物理学者の実験によっておそらく証明されるであろう。だがそれらの実験は、数学的言語への移し替えによってしか意味をなさない。一般人ーわれわれ全員ーにとって、この世界は、学者がわれわれ用に(遺憾ながら時には学者自身用に)復活させることにした古い思考法を手がかりにしなければ、手がとどうかないままにとどまっている。科学との対話は、全く意表をつく仕方で、神話的思考に新たな現代的意義を取り戻させたのである。」

超自然的世界、というのは深く考え始めるとなかなか大変なことになる言葉だけれども、この場合はあっさりと、私たちに人間が通常日常「自然」として感覚し経験する限りでの自然の姿形を「超えている」世界だと読んで置こう。

何せよ、量子力学的には空間はもちろん、時間さえも「存在しない」のである。電車の時間に間に合わないと駅まで走っている私たちの日常的自然界では「時間は存在しない」などということは言えないわけだけれども、量子力学の世界なら「時間は存在しない」のである。

*

そして次の一文である。

量子力学の超自然的世界の「実在」は、「計算」や「実験」によって人間にも分かるものになりうる。

ここでレヴィ=ストロース氏は「だが」と書く。

だが、その実験や計算は「数学的言語への移し替えによってしか意味をなさない」というのである。

意味をなさない。これはとても大切な言葉である。

意味は「ある」ものではなく、「なす」ことである。

ある / なす

|| ||

もの / こと

この二重の分節を常に意識のどこかに引っ掛けておこう。

意味を「なす」

意味が「なされる」事柄であるということは、一体何がなされることであるのかと言えば、それは他でもない、このような最少構成で四つの項からなる、二つの二項対立を重ね合わせた四項関係を「成す」のである。

分節体系はシンボルの関係を組んでいく運動である。それは動いており、形を変える。それと同時にもちろん不定形に流出していくのではなく形を「成す」。形をなしつつ、形を変えていく。まさに生命のようなものだ。

シンボルの組み方にはいつも「他がある。シンボルの組み合わせ方はは1つではない。

◇

格子状の型枠の最小構成単位は、四つの「角(かど)」を持つ四角である。

○ー●

|| ||

◆ー◇

ここで○と●は対立関係にある。◆と◇も対立関係にある。そして ||は○と◆が異なるが同じもの、二でありながら一という、付かず離れずの関係にあることを示している。

権利の上では、○と●と、◆と◇に、何を代入しても良いのである。○と●と、◆と◇はいずれもシンボル的な記号である。何かAが何かBのシンボルである場合、このAとBの結びつきは「恣意的」で構わない。つまり、何を何のシンボルにしても構わないのである。何と何を結びつけても構わないという「恣意性」がシンボルの肝である。

この恣意的な結びつきを可能にするシンボルこそが、例えば「宇宙は古池のようである」とか「生命は音である」とか「男は女である」とか「生は死である」とか「カレーは牛丼である」といった、いかにも深そうなことを言っているように思われる比喩を可能にする。

(シンボルということについては、上の記事に詳しく説明しているので参考になさってください)

そしてこの異なるものを異なりながらも一つに結びつけるシンボルの恣意的な結合力こそが、そもそも言語ということを、音声や文字によって何かを意味するということを根底で可能にしている力なのである。

◇ ◇ ◇

しかし、そうであるにも関わらず、日常の言葉においては、その根底にあるシンボルの「恣意性」は覆い隠され、見えないようになっている。日常の世界では、あるシンボルが意味するもの=指示するものが特定の何かに限定される場合が多く、かつその限定の仕方が同じ共同体の多くの人の間で共有されていることがほとんどである。ここでシンボルとその意味との結びつきは恣意的であると同時に慣習的である。本当はシンボルなのに、あたかもインデックスのようになってしまっている。

井筒氏が『意識と本質』で論じる「本質」とは、まさにこの恣意的結合力を抑えられたシンボル、あたかもインデックスのように振る舞うことを強制されたシンボルが作り出す効果だと言えるかも知れない。

「とにかく、AとBという二つのものが初めから自性的に、すなわちそれぞれが自分の「本質」を抱いて存立していて、それが相依状態に入ってくる、というのではなくて、縁起的事態が先ず経験的に成立し、その事態が「…の意識」の面に映るとき、意識は語の意味を手がかりとして、そこにAとBという二つの「本質」を分節し出すということである。」

シンボルというのは下記のような二つの二項対立関係の関係、四項関係で意味するという現象を生じる。

A ー B

|| ||

C ー D

この図は、「AはCであり、Bではない」ということを表している。Aの意味を辞書のように書くならば、”AとはCであり、Bではない”ということになる。

ここでAとCは別々のものとして区別される事柄だけれども、ここでは「異なりながらも、同じ」という関係にある。またAとBは、真逆に対立するけれども、同じ評価軸の上にあるもの、という関係にある。

ここでAもBもCもDも、すべて「自性」を持たない項目である。AがAであるのはBではないということによるのであり、BがBであるのはAではないということによる。AはBとの関係においてBと区別される限りでAである。

同じだけれども違う、違うけれども同じ、区別するけれども区別しない、区別しないけれど区別する、という曖昧な中間性を宙ぶらりんに結んでおくこと。これが意味する、ある何かで別の何かを意味する、ある言葉で別の言葉を意味する時に最も深層で働いている作用なのである。

ここでAに何が入るか、Bに何が入るか、Cに何が入るか、Dに何が入るかといえば、それは可能性としては何がどこに入ってもいい。

*

意味をなす、とは、四項関係を建立するということである。

この四項関係をいくつも重ね合わせていくことで、人間の意味分節システム、さまざまな「言語」のシステムが成立する。そして「数学的言語」も、実験の結果を記述するための言語も、いずれもそれぞれ意味分節システムである。

この話については下記の記事に書いているのでご参考にどうぞ。

量子力学の世界は、人間の意味分節システムの内部で諸々の記号同士のシンボリックな関係によってイコン化され、初めてその実在が証明される。

ここで「移し替え」という言葉が肝である。

移し替えは、移し替えられる前に元からある何かを、移し替えられた後の何かに、寸分違わずそのまま写してくるということではない。

ことによると「移し替えられる前に元からある何か」については、それがあるとかないとか言う(=言語化する=四項関係の関係を構築する)ことはそもそもできない。

移し替えるということが、移し替えられた後と移し替えられる前を区別分別分節する。そういうわけで「移し替えによってしか、意味をなさない」と言わざるを得ない筋になる。

* *

このシンボルを分けながらつなぎ四項関係を作り出すことを意味分節と呼び、この四項関係を意味分節システムと仮に呼ぶのである。

意味分節の動きの深層では、人類はあらゆるものを互いに分けながらつなぐことができる。

何かが何を分けて、何と何を繋いでも良い。これが深層で起きていることである。

しかし、そうであるにも関わらず、私たちの日常の表層に現れた意味分節システムは、すっかり固まった型枠のようなものになっている。どのシンボルとのシンボルを置き換えることができるか、どのシンボルをどのシンボルと置き換えることができないのか、これが慣習的に決まってしまっているわけである。表層の、表面化した意味分節の固定性は、あくまでも仮のものなのだということを決して忘れないことが大切なのである。

◇

移し替えること、意味をなすこと、四項関係の関係を構築すること、意味分節システムを発生させることこそが、他でもないレヴィ=ストロース氏が生涯をかけて追い求めた「神話的思考」のアルゴリズムなのである。

ここで「科学との対話は、全く意表をつく仕方で、神話的思考に新たな現代的意義を取り戻させた」となる。

科学がその実験の結果を記述する言語、数学的言語は、科学者自身を含む私たち人類によって、その意味分節システムにこれまた移し替えられて、変換され、翻訳されることで、初めて「わかる」代物になる。

「対話」はまさに、この翻訳、変換、移し替えのマジックである。

科学であれ、神話であれ、人間が何かを思考し、何かを分かる・解るということは、これは必ず「分ける」ということ、分節することであり、分節しつつ結びつけることであり、それは他でもない「神話的思考」そのものの、生きた姿なのである。

この辺りの話については中沢新一氏の議論が面白い。

人間の思考は、その表層の記号同士の結びつけ方の規則を柔らかくし、感覚と常識の呪縛を解くと、自ずと「神話的思考」になる。即ち、あれやこれやのシンボルが自在に別れつつ結びあう、発生状態にあるダイナミックな分節システムの躍動が顕になるのである。

こういうわけで「科学」との「対話」即ち、複数の意味分節システムが互いに異和感に歪みつつもギシギシと動き始めることで、意味分節システムの差も静的ですよという顔が、日常常識の仮面であったことが明らかになる。そしてその仮面の下には、何を隠そう「神話的思考」が遠い過去から人類の心において動き続けていたということが「全く意表をつく仕方で」露わになるのである。

『大山猫の物語』目次

世界は複数であり、多重であり、しかも自分の内部のこと以外は全く「分からない」にもかかわらず、その分り方を可能にしている「分ける」という動きの動き方は、複数の世界の分化と結合のネットワークの中で決まってくる。

このようなことを私のような者が書くと残念ながらよくわからない理屈になってしまうのであるけれども、レヴィ=ストロース氏の手にかかるとこれが美しい神話についての神話になる。

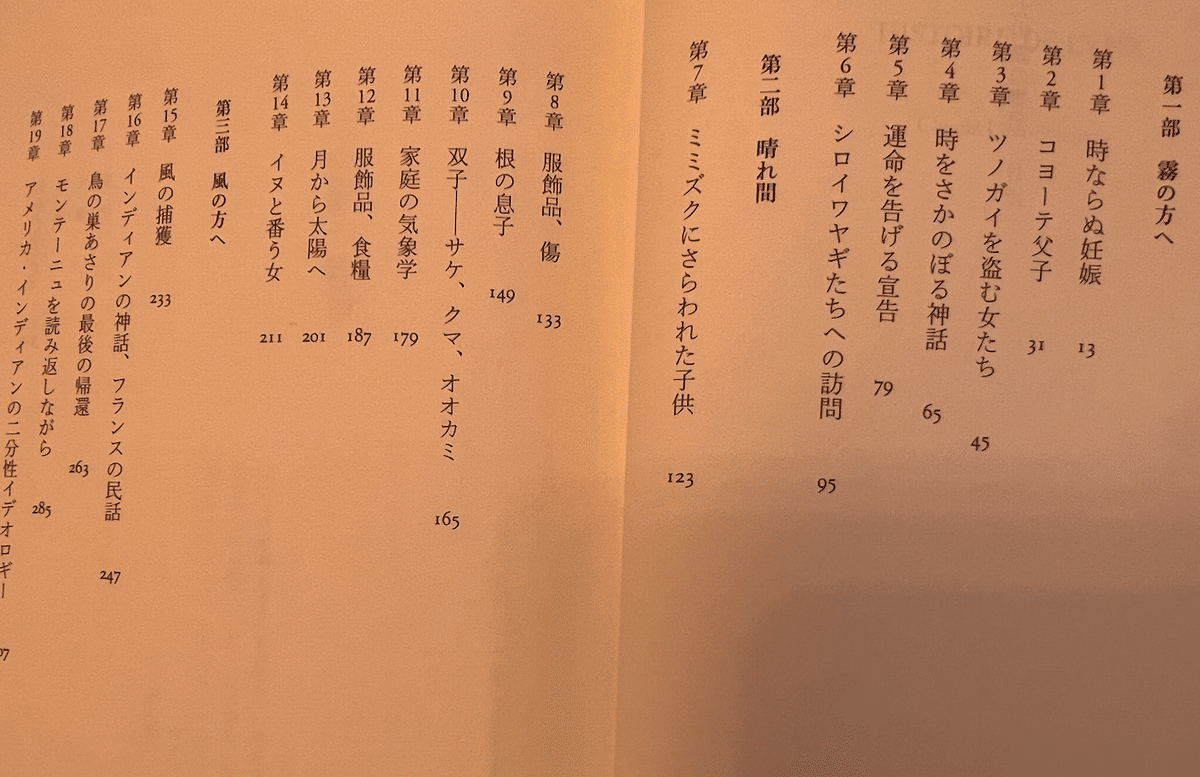

例えば、この目次。これを眺めるだけで、楽しい気分になる。

注目していただきたいのはここに書かれている二項対立の群れと、それを繋いでいく中間的第三項たちの移動、運動、旅である。

親と子、父と母、男と女、過去と未来、西と東、地上と天空、地を這う者と空を飛ぶ者、地上と地下、二人の子供、月と太陽、動物と人。そして「鳥の巣あさり」とその「帰還」。

この偉大な神話の世界については、ぜひ『大山猫の物語』をご一読いただきたいと思うところであります。

ちなみに、レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を全部読むことは、時間にもお財布にも厳しい世界になる。

お正月休みになんとかするのであればこの『大山猫の物語』か、『仮面の道』あたりがおすすめであります。

*

関連記事

この記事が参加している募集

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。