うちそと あるない -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(46_『神話論理2 蜜から灰へ』-20)

クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を”創造的”に濫読する試みの第46回目です。

これまでの記事はこちら↓でまとめて読むことができます。

これまでの記事を読まなくても、今回だけでもお楽しみ(?)いただけます。

うちとそと、あるとない

内/外

有/無

うちとそと、あるとないの区別は、生きているわたしたちにとって、あまりにもあたりまえのことのように思える。

「わたし」は、この体の「うち」から、「そと」のものやひとやあれこれを眺めているという感じがする。

「わたし」の「うち」の実感は「ある」ものだし、「そと」に見えたり触れたりできるあれこれの事物もまた「ある」ものだと思われる。

* *

ところが、このうちそとあるないの”区別”、「内/外」、「有/無」の”区別”、この”区別”こそ考えるべき問題であるとみるのが神話の思考である。

神話の思考は「あるとないの区別がまずあって、そこから世界がはじまって・・」という具合には考えようとしない。神話の思考は区別がまだないところから、ありとあらゆる区別を「あらかじめある」とは言えないところから、動き始める。

神話の思考は経験的感覚的な二項対立をあらかじめ与えられたものとして始めるのではなく、二項対立の発生の瞬間に立ち会おうとする。

しかもその立ち会う為の方法は、言語として固まった後の二項対立を用いることによってである。

* * *

すでに出来上がった世界の内から、世界の外を観測しようとする。

内の中に外を建立する。いや、内と外を区別する脈動を再現する。

神話はなにより、無区別と区別、無分節と分節を、区別するのである。

いにしへに あめつちいまだわかれず、

めをわかれざりしとき、

まろかれたることとりのこの如ごとくして

天/地、陰/陽が、未だ分かれず。

神話はこういうところから始まる。

(いや「ところ」などと言うと、何やらそういう場所が、他の場所ではない場所として「ある」ような感じがしてしまうし、「始まる」などというと、始まりと終わり、あるいは始まる前と後が「ある」ような感じがしてしまうのでどうも具合が悪い。ここで言葉とはそういうものだと思って、あえて言葉をブリコラージュして、言葉の線形性に引っ張り出されていない思考を、シミュレートして楽しもうというのが神話の思考なのであろう)

**

うち/そと、ある/ない、これもまた未だ分かれず、というところから神話は始まる。「内/外」、「有/無」の区別は、人間が生きる上で、経験的、感覚的に、あまりにも当たり前、大前提という感じがする区別であるが、この区別もまた、区別されていないところから区別されたから、区別されているのだ、と考えてみるのが神話の思考、野生の思考のエキサイティングなところである。

こうしてみると神話の語りはその全体でもって、経験的感覚的にはっきりとあらかじめ分かれているように見える世界の中から、その先に、あるいはその手前に、その底に、そのはるか上に、”分かれていないことと分かれていることを、分かれていないところから分けること”、”未分節と分節を分節する動き”の脈動を観測し、記述しようとしているように思える。

とりのこ、卵、中空の木

日本の神話で、まろか(混沌)れたる「とりのこ」が、これまさに未分節、未だ分かれず、ということを言わんとしている。

Mythical egg symbolizing the beginning of the world

神話が難しいのは、この「未だ分かれず」というようなこともまた、言葉で言わざるを得ないところである。

言葉というのは、既に分け終わって固めた後のあれこれの項のストックである。そうであるからして、「ある、ない、の区別がない、などというが、”とりのこ”と言っているではないか、”とりのこ”は”ある”ではないか!」という話になってしまうことがよくある。

しかし「とりのこ」のような言い方は、分け終わったあとのスリットのようなものを通して、分かれる前を観測しようという、ある意味で自然科学的な観測システムとして、言葉を編成してみようというエキサイティングな試みなのである。

ちなみに、神話的思考と科学的思考が通底しているという話については、中沢新一氏の『野生の科学』が参考になる。

* *

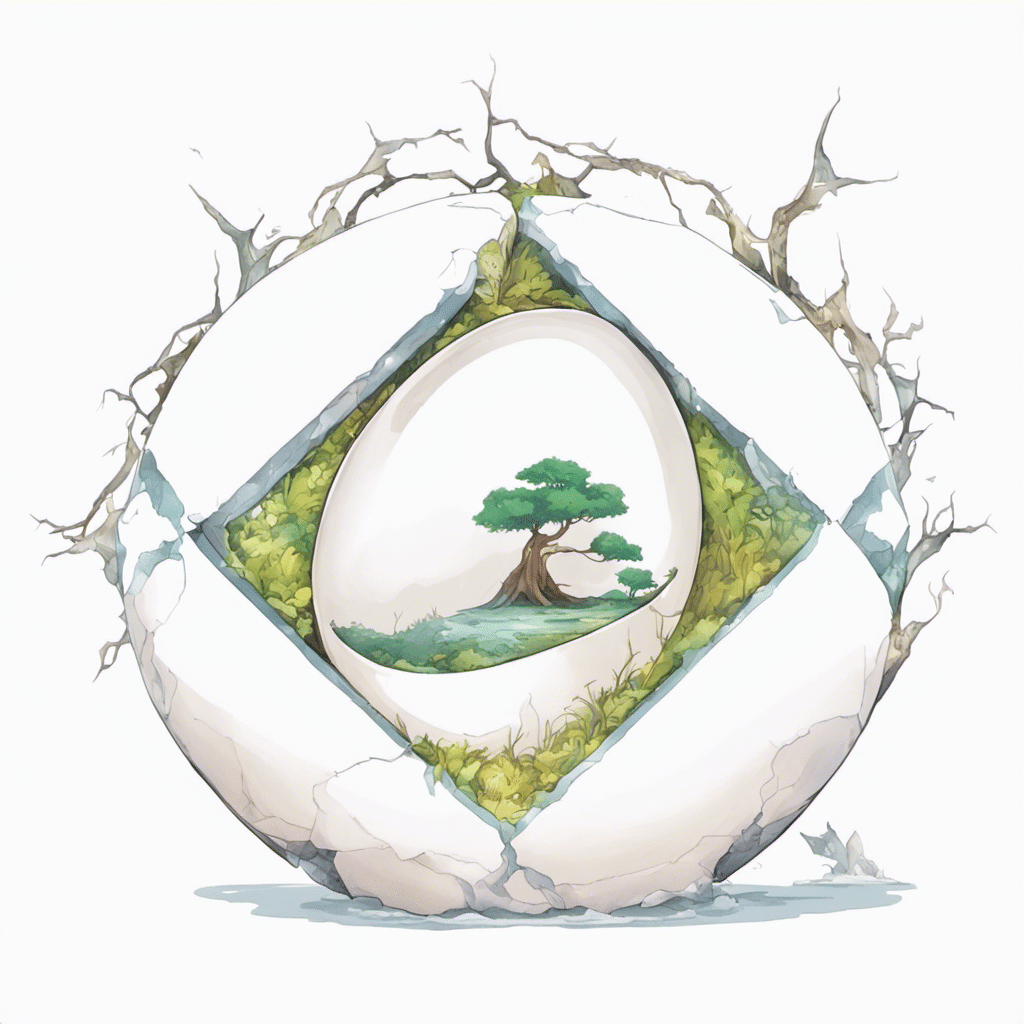

内/外 × 有/無の対立が、曖昧で中間的、宙ぶらりんになった状態を象徴するのが神話における「とりのこ」であり、あるいは「中空の木」である。

レヴィ=ストロース氏によれば「幹がふくらんでおり、木質が軽く、しばしば内部に空洞がある」木は、神話の思考において、しばしば「中空の幹に原初の水と魚を満たしている」といった性格を与えられる(クロード・レヴィ=ストロース『神話論理2 蜜から灰へ』p.456)。

原初の水と魚を満たす中空の木。

これはまさに「とりのこ」、中身のつまった卵そっくりである。

親の言うことを聞かない / 親の言うことを聞く

中空の木が神話の語りを起動する例をみてみよう。

レヴィ=ストロース氏の『神話論理2 蜜から灰へ』、453ページからの「言うことを聞かない娘たち」という神話である。

飲み物の祭りが開かれた。

二人の娘が両親とともに祭りに招待された。

しかし、娘二人は祭りに行くのを断り、自分たちの小屋に残った。

(>Δ1 両親の言うことを聞かない娘)

*

そこに、近くの中空の木に住む悪魔がたずねてきた。

(>β1 中空の木に住むβ悪魔)

悪魔は一本の矢を放ち、鸚鵡を仕留めると、それを料理して欲しいと姉妹に頼んだ。姉妹は悪魔の言うことを聞いて喜んで料理をした。

夕食後、悪魔は自分のハンモックを姉妹の小屋に吊るし、

一緒に寝るよう妹を誘った。

しかし、妹はその気がなく、断った。

ならばと、姉の方が悪魔の誘いを受け入れた。

夜、妹が寝ていると、悪魔と姉が一緒にいるハンモックの方から妙な音とうめき声が聞こえた。様子がおかしいと思った妹は、火を灯して見に行った。

すると、姉が体に穴をあけられて死んでいる。

>>姉/妹の分離へ

(悪魔側と非-悪魔側の分離

生/死の分離

中空であること/中空でないこと の分離)

妹は、姉と同じ運命から逃れるため、カビで覆われたとうもろこしの穂の山の下に身を隠した。そして腐敗の精霊に「もしわたしが隠れていることを悪魔にバラしたら、二度ととうもろこしをあげない」と言い、脅した。

悪魔が妹の居場所を探して、腐敗の精霊にも尋ねた。しかし、腐敗の精霊はとうもろこしを貪り食っていて口がいっぱいで、返事をしなかった。

日が昇り、妹を見つけられないまま悪魔は自分の棲家の中空の木に戻った。

妹は正午になってから、カビの生えたとうもろこしの山から出てきて、祭りに行っている家族のもとへ駆けつけた。

両親は、二十の籠を唐辛子でいっぱいにして、悪魔の棲家の木のまわりにばら撒いて、火をつけた。煙で燻された悪魔たちが次々と飛び出してくる。みなホエザルの姿をしていた。

>>火・煙による、中空の木と悪魔の分離

ついに姉を殺した悪魔が飛び出してきたので、人々はこれを叩き殺した。

>>悪魔の「死」、生/死の二極の死の側への振り分け

生き残った妹は、それ以来、両親の言うことをよく聞くようになった。

>>Δ2言うことをよく聞く娘

M319 を要約

言うことを聞かない/言うことを聞く

この神話は、ざっと眺めると「親の言うことを聞かないと、酷い目にあいますよ」と子どもたちに諭すような、教訓話のようにも見えなくもない。

しかしそこは神話である。

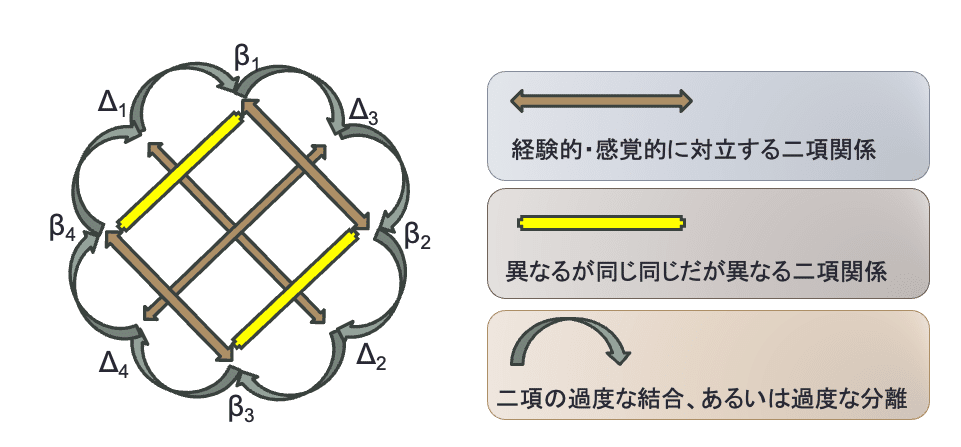

私たち人類の口から出る言葉の姿であるΔ項の線形配列が、実はΔ二項対立の対立からなるΔ四項関係と、β二項対立の対立からなるβ四項関係とが重なり合った八項からなる円環がぐるぐると回ることで生成されている、という人類の思考の可能性の根源を、明らかに露頭させているのである。

というわけで、以下の神話、下記の八項関係の図を常に念頭に置きながら読んでみよう。

木の穴のなかに入ってしまっているのは「姉」であろう

神話の最後に、娘は「言うことをよく聞く」ようになる。

つまり分別のある、ディス・コミュニケーション的ではない、スムーズな信号伝達ができる日常の言語的コミュニケーションをするようになる。

この神話では「言うことを聞かない」と「言うことを聞く」が対立する。

「言うことを聞かない」 / 「言うことを聞く」

「言うことを聞かない」と「言うことを聞く」の対立は、経験的には、白/黒、明/暗、暑い/寒い といった対立と同じように、あらかじめ端的にそのように対立しているように思われがちであるが、この対立もまた、区別がないところから区別されてこそ、区別できるようになった、と考えるのが神話の思考である。

二項対立の両極の間で、一方から他方への切り替えを引き起こすことをこの神話はやろうとしている。

すなわち、「言うことを聞かない」を、「言うことを聞く」に逆転させようというのである。

この際、神話は第一項「言うことを聞かない」を、第二項「言うことを聞く」へ、いきなり裏返すようなことはしない。「言うことを聞かない」から「言うことを聞く」へ、いくつもの項と項を、あちらで分離したかと思えばこちらで結合し、こちらで結合したかと思えばあちらで分離する、といったやり方で順番に接触させ、また引き離し、置き換えていく。この置き換えを経由して、遠回りして、後ろから回り込んで「言うことを聞かない」と「言うことを聞く」を結合する。

この関係、下記の図に写像すると、次のようになる。

Δ1 両親の言うことを聞かない姉妹: 人間たちから分離へ

↓

β1 中空の木に住む悪魔 偽りの甘言: 人間(姉)と結合へ

↓

Δ3 鸚鵡の料理

↓

β2 両親の言うことは聞かず、悪魔の言うことを聞いてしまう姉

↓

Δ2 悪魔の言うことを聞かず、両親の言うことを聞く妹

↓

β3 カビで覆われたとうもろこしの穂の山の喋れない精霊

(妹と悪魔を分離)

↓

Δ4 唐辛子の煙で燻される悪魔→ホエザル

↓

β4 (中空の木)

↓

(Δ1 言うことを聞かない娘たち)

最終的にΔ1とΔ2を対立させるためにβ1/β2の対立、β3/β4の対立、そしてΔ3とΔ4の対立を登場させる。そしてこの四つの二項対立をの両極にある合わせて八つの項たちが、順番に分離したり結合したりしながら置き換わっていくように「円環」をぐるりと結ぶように、ひとつひとつ結び目を編んでいく。

この神話の語りはそのような具合になっている。

この八項の円環が閉じるとともに、鋭く対立する二項(この神話の場合は、Δ1両親の言うことを聞かないこととΔ2両親の言うことを聞くことの)の間で、一方から他方へ、「移動」できるようになる。

* *

ここで最終的に区切り出されることになるΔ項、「言うことを聞く」ということは、つまり円滑に成立するコミュニケーションであると言い換えることもできる。逆に、「子供だけで遊んでいると危ないから、大人と一緒にいきましょう」という親に対して、「いやだいやだ」と返ってくる”言うことを聞かない”事態は、コミュニケーションの失敗といえよう。

Δ1言うことを聞く / Δ2言うことを聞かない

この両極の間を、ぐるりと中間項たちを結合したり分離したりしながら巡っていく途中に、他にもいくつかの興味深い言葉、通常のコミュニケーションとは異なる言葉が登場している。それはすなわち、次の四種類である。

1)悪魔の言うこと(料理の依頼)を聞く

両親/姉妹 を分離し、姉妹/悪魔を結合

2)悪魔からの「偽りの誘い文句」が一方で断られ、他方で断られない

悪魔/姉 を過度に結合し、悪魔/妹を分離

この結合に関与する媒介項: 矢+鳥+料理の火+宙吊りハンモック

3)腐敗の精霊に対する妹の脅迫・「脅し文句」という超・言葉

悪魔 / 妹 が急接近したところを分離

4)喋りたくても喋れない腐敗の精霊の「塞がった口」という超-言葉

妹 / 悪魔の分離から、妹/両親の再結合へ

経験的なペアと、わざわざ結びつけるペア

ちなみに上の図で、β4悪魔と、β1姉妹の結合は、黄色で示した結びつけるゴム紐のようなものによって表現されているわけであるが、ここでβ1とβ4が結び付かなければならない必然的な理由のようなものは特にない。

β1はβ2と、β4はβ3と、経験的に”最初から”対立しているが、β1とβ4の間は、あえてわざわざ結びつけるように操作しないと、結びつているということが見えてこない。

そこでこのβ4悪魔とβ1姉妹という、無関係な二極を結合したり分離したりするために、さまざまな経由項たちが動員されることになる。即ち、1)矢→2)鳥→3)料理の火→4)宙吊りのハンモックといったところである。

矢は”あちら/こちら”の二極を結び、鳥は天/地の二極を結び、料理の火は生のものと火を通したものの二極を結ぶ。そして宙吊りのハンモックもまた天/地の二極の間で宙ぶらりんである。

この経由項たちの円環が動き出すための舞台装置として、姉妹の小屋の「近く」に中空の木がある。「近くに」というのがよい。最初の中空の木は、内/外+有/無、という人間にとっての経験的世界の存在を分節する極めて基本的な二項対立関係が曖昧で中間的、宙ぶらりんになった状態を象徴する。この冒頭の中空の木と対立するのが、「中空の木を包み込む唐辛子の煙」であろう。この煙で、木の中の悪魔たちが木から分離され、生/死の一方の極へと追い払われる。

神話が動き出すためには(つまり両親と分離した姉妹が、悪魔との危険な結合に誘い込まれるためには)、中空の木くらいの媒介作用が必要になる。そして神話の円環を閉じるために「煙」が、あるいは「灰」のようなものが、重要な結び手になる。

(唐辛子を燻した煙で「容器」の中の悪魔たちを退治する話は、前回取り上げた神話にも登場する)

「中空の木」と「樹皮を剥がされた木」の対立

有/無、内/外

このような中空の木と真逆に対立するのが「樹皮を剥がれた木」である。

「中空の木」と「樹皮を剥がれた木」の対立を考えよう。

「中空の木」/「樹皮を剥がれた木」

この対立は一見すると二項の対立関係に見えるが、実は二重の二項関係、二項対立関係の対立関係、つまり四項関係になっている。即ち、

第一の二項対立 : 空っぽ(ない) / 詰まっている(ある)

第二の二項対立 : 内 / 外

この二つの二項対立が重なり合っている。

空っぽ / 詰まっている

すなわち

ない / ある

この対立関係は、私たちが世界を生きる経験を感覚的に分節し言語的に分節する上で決定的に重要な基底をなす二項対立関係である。

*

有/無、内/外ほど、根本的で基層的な二項対立もない。

ところで、有/無と内/外、その重なり合う向きには、一方でなければ他方である、という二者択一の二パターンがある。

空っぽ(ない) / 詰まっている(ある)

|| ||

内 / 外

または

空っぽ(ない) / 詰まっている(ある)

|| ||

外 / 内

のどちらかである。

ここで何かの「外が空っぽ」とか、何かの「外が詰まっている」とうのはこれだけ読むと謎だが、樹皮が剥がれていれば外が空っぽ、樹皮が剥がれていなければ、外が詰まっている、ということになる。

「外が空/内部が詰まっていると、内部が空/外が詰まっているという二重の対立が、このグループの不変の特性である[…]」

二項対立は、それ単独では(つまり二項だけでは)存立せず、必ず、二項対立の対立という四項関係、すなわち「二重の対立」になる。なぜならこの対立関係の対立関係の中でしか、二項関係の両極の項は項にならないからである。

そういうわけで内/外+ある/ないの二重の対立の一方の重なりである「中空の木」が登場すると、それと対立するもう一方の重なりとして「樹皮を剥がれた木」、”外”が”ない”木というものが自動的に出てくる。

*

樹木の「樹皮を剥ぐ」という話はいろいろな神話に登場する。

前回の記事で取り上げた神話でも、夫婦が樹皮を剥ぎながら木に登ることで、悪魔の襲撃から逃れた。

分けるから対立する

分けるから関係の項として、あらゆる項が「ある」ようになる

神話の語りのなかで、樹皮が剥がれた木と唐突に言われても、いったいなぜ樹皮を剥ぐ必要があるのか、なぜそんな細かいことに言及しなければならないのかがよくわからない感じになる。

中空の木について、レヴィ=ストロース氏は次のように書いている。

「木の幹や棒は自然の穴であれ人工の穴であれ、中空である。縦横の開口、ミツバチの巣穴、桶、太鼓、リズムを打つ棒、樹皮の管、打ち合わせて鳴らす楽器、手枷などなど。これらの一式の中で、ミツバチの巣穴のように隠れ場所であったり、手枷のように罠であったりする極端なもののあいだで、楽器は中間の位置を占めている。」

一連の「中空の木」たちの中で、「隠れ場所」と「罠」は極端であるという。どういうことだろうか。

罠と隠れ場所、極端な中空

隠れ場所は中空であること自体が隠れている。「ここに、隠れられる空洞がありますよ」とあからさまに宣言するようなものでは隠れ場所にならないからである。中空であるにもかかわらず、中空であることがわからないようになっている。

罠は、はじめは「中空ではないです」という顔をしている。しかし罠になにかがかかるやいなや、罠はくるりと「環」を描いて、中空を作り出し、その中に捕えたものを閉じ込めて中身を満たされる。罠は中空であるにもかかわらず、最初は中空ではないという顔をし、そして獲物を捕えた後には、今度は獲物でその中を満たされて、これまた中空・空っぽではない、という顔をする。

隠れ場所は、いわば過度、過剰に、あまりにも強い中空である。

他方の罠は、ほとんど中空ではないような、弱い中空にみえる。

この樹皮を剥がれた木は、内/外の、そして空っぽであることと中身が詰まっていることの、二つの二項対立が重なり合って、有/無と内/外という、ありとあらゆる語りを、いや、語りどころか世界そのものの分節を可能にする最初の四項関係が励起されていることを示しているのである。

*

ちなみに上の神話の場合にも、人間と悪魔の対立は抽象的な対立ではなく、洞窟の内/外という極めて経験的な内/外の対立と重ねられている。

内/外・有/無の区別というのは私たちが世界を経験し、その経験について言語的に思考する上で、不可欠な、もっとも基底に据える必要のある二項対立である。

自/他

自己/他者

主体/対象

心/物

内/外

これらのどちらを、有/無の「有」の側におくのか?!

前の記事で紹介した仏教の論理の展開にも通じる、というか、そのものである。

* *

◇

中間項は、対立する二極の一方でもあり他方でもあり、どちらでもありどちらでもなく、二極の中間領域のどこかに固定的な位置を決めて静止することなく、二極の間で振動し続けている。

この振動する中間項も、それが対立する両極の様態を一身に背負った「ひとつ」の姿を象徴する一項として示現する場合、必ずそのペアとなる項を引っ張り寄せてくる。

まず二項関係が際立ち、その中間に中間項が際立ち。

そしてこの最初からある二極に対する第三の中間項に対立する第四の項が出てくる。

そうなるとこの第三中間項(これが中間的であるのは最初の二項関係の間に置かれる限りのことである)と第四の中間項(これもそれ自体がなにか中間的性格をもっているというよりも、ある二項対立の間に置かれるから、中間的に見えるという限りで中間的である)の、ふたつの中間項を分けつつ繋いでおく必要も出てくる。そうなるとここに、またなにか別の項が呼び出されることになり、そしてこの項もまた相手を持っているのである。

ここに八項関係が最小構成で出来上がる。

例えば、レヴィ=ストロース氏は次のように書いている。

「蜂蜜は、両極端を結合し、タバコは隣接を補強して中間項を結合する。」

蜂蜜とタバコ、どちらも両義的媒介項である。両義的媒介項には、”両極端”を結合するようみえるものと、互いに対立する二つの”中間項”同士を結合するものとがある。

蜂蜜が結合するのは「両極端」である。

タバコが結合するのは「中間項」である。

上の図でいえば、Δ1ーΔ2、あるいはΔ3ーΔ4の対立を「両極端」だと読んでみよう。Δ1ーΔ2の両極端を「結合」するためには、β1→Δ3→β2、を経由する必要がある。

この場合、Δ3が、β1とβ2という対立する二極の両方の性質や様態を併せ持ったものとして前景化してくる。これが「蜂蜜」である。

*

これに対して「タバコ」は「隣接を補強して中間項」を結合する。

たとえば、Δ1ーΔ2の両極端に対する中間項がΔ3だとすれば、このΔ3をΔ4とを、β2→Δ2→β3を経由して結合する。

「環が閉じると同時に、タバコが焼かれるものから湿ったものへと移動し、交差法を生んでいる。二つの帰結が生ずる[…]タバコは吸われるか飲まれるかであり、またタバコの消費は俗であるか聖であるかである。それは、蜂蜜の神話群で観察した、蜂蜜が新鮮であるか発酵しているかの区別による二重性と同じである。」

タバコは隣接を補強して中間項同士を結合する。

飲まれるか吸われるか

聖か俗か

新鮮か発酵しているか

そういった二重性をひとつに背負った両義的媒介項同士の対立の対立が、さらに別の二項対立関係の対立関係を媒介して、八項関係を描く。

この時、β2とβ3は、経験的感覚的に所与という感じのする対立ではなく、経験的な関連性がよくわからないところを「えいや」と結合したような関係である。これを上の図では、黄色の棒で表している。

***

神話に登場する項たちは、ある項からはじめて、

…→Δ1→β1→Δ3→β2→Δ2→β3→Δ4→β4→Δ1'→…

という具合に、次から次へと他の項へと置き換わりながら、ぐるりと円環を描くように巡っていく。この時、自分の前後にΔ項が来るβ項もあれば、自分の前後にβ項が来るΔ項もある。しかし、その置き換え、変換、変身、過度な結合のなかで、結局すべてがすべてと繋がっているように感じられなくもない。Δとβの区別などと言うことも、意味がないように感じられる。結局全てが中間項、両義的媒介項、β項なのではないか、と。

しかしそこでなんとか踏みとどまって、対立する二項が異なるのだと、区別できるのだと、対立しているのだということを思い出そうとする。

ある項をβ項として観察すると、その両側に、経験的感覚的な世界で対立するΔ二項の関係が両極に分離する。

神話の論理を突き詰めていくと、なんとも波動関数的な記述の世界に接近していくのである。人類の思考の極みは、いつでもどこでも、似たような構造を示す。

「神話の行う演繹は、つねに弁証法的である。演繹は円を描くのではなく、螺旋を描く。出発点に戻っていると思っても、決してまったく完全にではなく、ある点に関してなのである。出発点の真上を通っているというほうが正確であろう。通過が高いか低いかの違いが、最初の神話と最後の神話のあいだにある隔たりを示していることになる。そして採用した観点により、この隔たりに位置するのが、骨格とか、コードとか、語彙のレベルになる。」

八項関係は、円環を描いているうようで、じつは曼荼羅のように螺旋を描いている。神話の語りのはじめのΔ1と、ぐるりと巡ってきた後のΔ1は、同じであるが異なり、異なるが同じである。

ここで最初のΔ1と最後のΔ1を、最初/最後、同じ/違う、と分節することもまた、ある二項対立を用いた観測記述のための「コード」ということになる。

◇

つづきはこちら

この一連の記事では、レヴィ=ストロース氏の神話論理を”創造的に誤読”しながら次のようなことを考えている。

則ち、神話的思考(野生の思考)とは、図1に示すΔ1とΔ2の対立と、Δ3とΔ4の対立という二つの対立が”異なるが同じ”ものとして結合すると言うために、β1からβ4までの四つのβ項を、いずれかの二つのΔの間にその二つの”どちらでもあってどちらでもない両義的な項”として析出し、この四つのβと四つのΔを図1に描いた八葉の形を描くようにシンタグマ軸上に繋いでいく=言い換えていくことなのではないだろうか、と。

関連記事

いいなと思ったら応援しよう!