記事一覧

和歌山紀北の葬送習俗(11)葬具と棺の調達

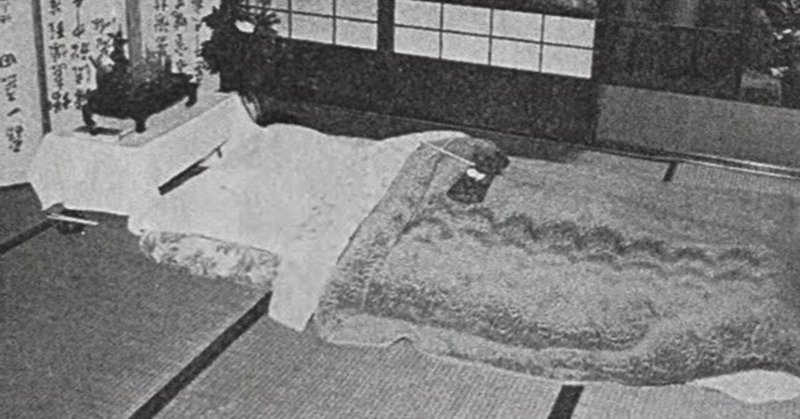

▼今回は、葬具と棺の調達を取り上げてみます。葬儀、葬式で使う葬具と棺は、線香とロウソクを除いては日常生活で使うことはまずありません。普段見慣れない葬具や棺が目の前にあるという非日常的な光景は忘れがたく、また、凝った装飾や彫刻に満ちた祭壇は一種の「舞台装置」のようなものです。

1.葬具をどこから調達するか

▼葬具の調達は、今は葬儀屋が全部やってくれます。また、自宅、葬儀場を問わず、葬具や棺の類は

和歌山紀北の葬送習俗(9)別火

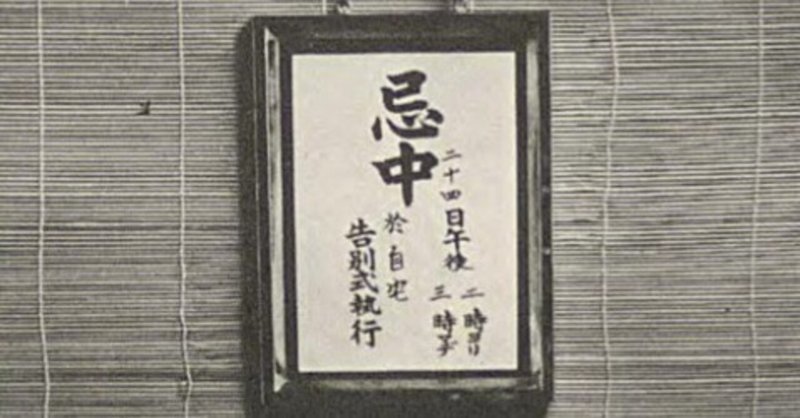

▼「ベツビ(別火)」という言葉をご存じでしょうか。意味は読んで字の如く、別の場所で火を焚くことです。さきに『和歌山紀北の葬送習俗(5)死忌み』で、死者を出した喪家のあらゆるものには忌がかかるという観念を取り上げました。そして、死忌みは喪家で焚く火にもあてはまります。この、火にも忌がかかるという観念のおかげで葬儀、葬式の段取りが結構面倒臭いことになっていたのです。そこで、このページでは別火という習俗

もっとみる