世間やネット上の常識や通説も、一度立ち止まり、ひと手間かけて調べてみると、その真偽や新たな事実がわかります。筆者は、大学図書館の司書として、また別の大学では教員として「学ぶ技術」…

- 運営しているクリエイター

#司書

「ネット情報の海に溺れないための学び方入門」第1回:「ネットで何でも分かる」時代に、なぜ学ぶのか? ~これまでに自分が得てきた情報は信用できるか?~

ネット情報は、即時性と双方向に優れ、ほとんどの場合は「その場を乗り切れる」便利なものですが、「間違っていても責任を問えない怖さ」に加え「ライバルを含めて誰でも使えるので“その他大勢”に埋没する恐れ」、そして「自分の意見に近い情報への偏り」といった欠点があります。

また、ネットに答えがないときこそ、その課題の開拓者として探究し、解決策の発信者となる価値が生まれます。

明日の天気や電車の乗換方法を調べ

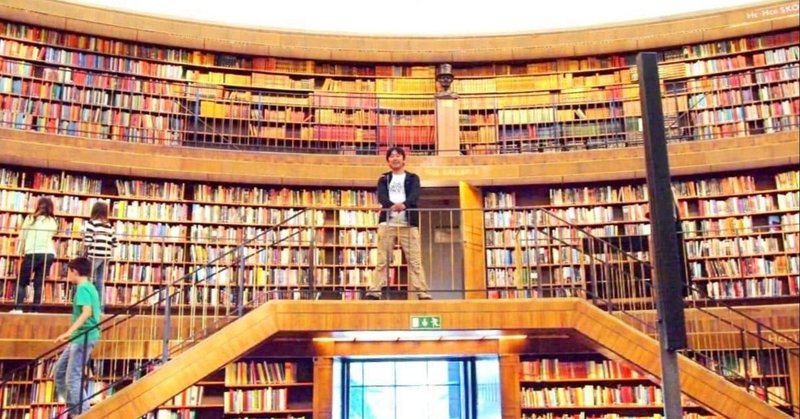

「ネット情報の海に溺れないための学び方入門」第2回:ネット時代に、なぜ読書?なぜ図書館?~自分だけの世界地図と、脳内四次元ポケットを持とう~

ネットに飛び交う玉石混交の情報に踊らされないためには、今日までに学び「ここまでは確かだ」と言える知識を頭の中で自由に参照できるよう整理しておくことが大切ですが、個人の記憶容量には限界があります。しかし、未知の課題であっても、情報の海から確かなものだけを探し出す力があれば、対処が可能です。

「ローマ教皇がトランプ氏を支持」というフェイクニュースや、トイレットペーパー不足等のデマも、発信者の確認に加

「ネット情報の海に溺れないための学び方入門」第8回:「鬼に金棒」の図書館活用術(その6)地域・郷土資料とレファレンス(調べごと相談)

最近は、本や雑誌に加えて電子版やオンライン版の資料も増えています。さらに、図書館が介在しなくても無料で誰でも利用できる「オープンアクセス化」が進んでいることにもふれてきました。

それでは、もしも未来において「お金で買える情報」がすべてオープンアクセス化したら、果たして図書館やその専門的職員(ここでは「司書」と呼びます)の存在意義は残るのでしょうか?

今回は、その問いに答える形で「地域・郷土資料」