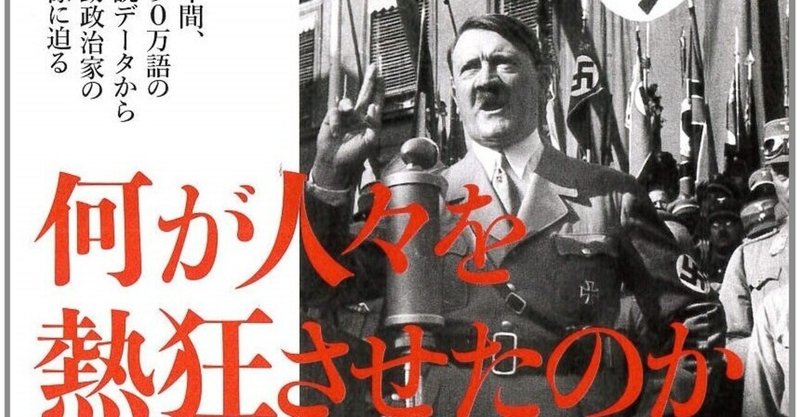

【書評】高田博行「ヒトラー演説」(中公新書)

たぐいまれな扇動政治家であったヒトラー。彼の武器は何といっても「演説」だ。だが、そのすごさを具体的に説明できる人はあまりいないと思う。

本書の著者は歴史学ではなく、言語学方面の専門家(専門は近現代のドイツ語史)だ。なので、歴史の専門家とは違う新鮮な切り口で、ヒトラーの実像に迫ることができる。例えば、150万語に及ぶヒトラーの演説のデータを用い、単語の出現回数などを統計的に分析している。

ヒトラーの演説に登場する弁論術、レトリック(修辞法)は高いレベルであると、本書では高く評価されている。一方、ヒトラー演説の意外な面も明らかにされている。

1932年、ヒトラーはあるオペラ歌手に、発声やジェスチャーなどのレッスンを受けた。ヒトラーはその歌手と打ち解け、本音を話すこともあったという。意外なことに、毎回似たような演説をしていたヒトラーは、聴衆の熱狂とは裏腹に内心は冷めていたという。

「演壇に登る際に、燃える気持ちが失せていることがある。なのに聴衆から拍手喝采を受けてしまう、私は本当に驚いてしまう」(P132)

また、政権掌握後にはヒトラー演説の神通力も薄れていったようだ。ラジオで演説が流れても、真面目に聞いていない庶民の様子も紹介される。

そして、第二次世界大戦に突入してからは、もはやヒトラーの言葉は大衆を熱狂させる力を失っていた。ヒトラー自身も演説への熱意を失い、1945年1月30日のラジオ演説が最後のものとなった(ヒトラーの死まではあと3か月もある)。

本書を読んで印象に残るのは、政権を掌握するまでの「ヒトラー演説」の力強さと、戦争に突入して無残に敗北するまでの「ヒトラー演説」の空虚さである。

ヒトラーの言葉は大衆を熱狂させる力を持ち、その意味では彼は天才だった。しかし、彼の政権は国家を背負うだけの中身を持ちえなかったのである。

※こちらも参照してください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?