文学からパレスチナ問題を知る②〜「路傍の菓子パン」

前回はこちらです。

パレスチナを代表する文学者であるガッサーン・カナファーニー作品の日本語訳は、河出文庫の「ハイファに戻って/太陽の男たち」に7編が収録されています。今回は、同書の収録作品のうち、「路傍の菓子パン」という短編を紹介します。

ダマスカスでの生活

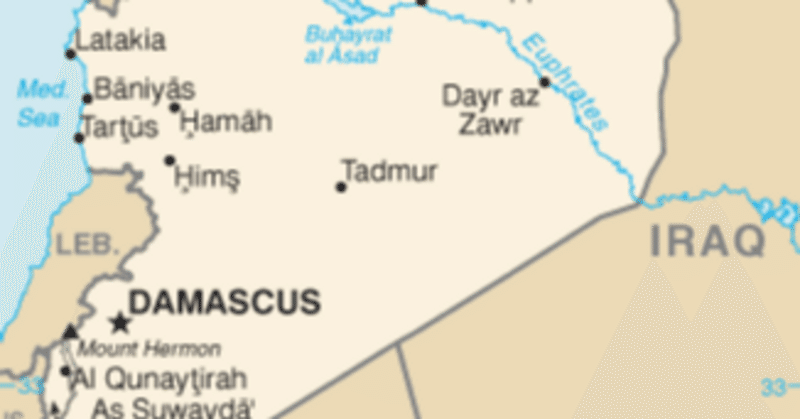

1948年、故郷パレスチナを追われた難民たちは、近隣の国々で暮らすことになりました。ガッサーン・カナファーニーの一家は、シリアの首都ダマスカスに身を寄せます。弁護士であった父は、度重なる苦難から立ち直ることができず、ガッサーンと兄弟が働いて生計を立てました。

若きガッサーンは、国連難民救済機関(UNRWA)の学校の教師として、一時期難民の子供たちを教育していました。過酷な状況に置かれた子供たちに接した経験から生まれた短編が「路傍の菓子パン」(1959)です。

「路傍の菓子パン」は、難民のための学校の若い教師である「ぼく」が出会った、ハミードという少年の物語です。

路上で日銭を稼ぐ子供たち

「ぼく」がハミードと最初に出会ったのはダマスカスの路上で、ハミードは靴磨きをして生活費を稼いでいました。難民である「ぼく」も少年時代に靴磨きをした経験があり、ハミードの存在を心に刻み込みます。

その後、「ぼく」は教室でハミードと再会することになります。

この教室の大部分の生徒が、ハミードと似たりよったりの境遇の連中で占められていた。これらの子供たちは、ダマスカスという大都会のいりくんだ名も知れぬ小路に、全身を緊張させてとび込んで行き、日没までの数時間を夕食にありつくための戦いにのぞもうとして、じりじりと終業のベルをひたすら待っているのだ。ベルが鳴ると寒い鉛色の空の下にてんでに散っていくのだが、一人一人が他の者とは違った、独自の生きる術に就いていた。日がとっぷり暮れると、彼らはめいめい難民キャンプや泥壁の家に帰ってゆくが、そこには家族が口もあまりきかずに犇き合っていて、夜通しきこえるのは息苦しそうな、しわぶきの音ばかりなのだ。

少年ハミードの嘘

「ぼく」はハミードからいろいろな話を聞きます。今は靴磨きではなく、映画館の前で菓子パンを売っていること。実は兄がいて、仕事中に無残な事故死を遂げたこと。父を亡くしており、自分が働いて一家を助けていること……

「ぼく」はハミードに深い同情を寄せますが、ふとしたきっかけで、ハミードがとある嘘をついていたことが明らかになります。

ハミードに騙されていたと感じた「ぼく」は激しく動揺しますが、やがてハミードの心の中が明らかになっていきます。

最後の一行が極めて秀逸な傑作です。是非実際に読んで確かめてもらいたいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?