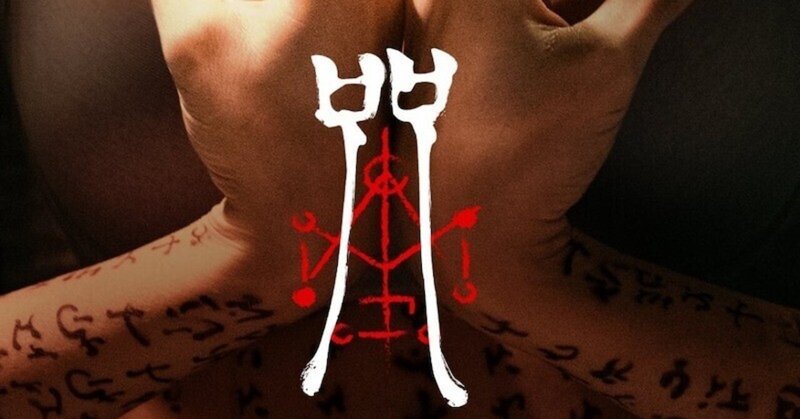

映画感想 呪詛

ホラー映画の逸品!

台湾発ホラー映画『呪詛』。すでにホラー映画ファンの間では大きな話題になっている作品なので、タイトルを知っている……という人も多いだろう。

台湾での劇場公開は2022年3月6日。興行収入は1億7000万台湾ドル(約7億6000万円)。2022年の台湾において最大のヒット映画となった。

台湾のみの劇場公開だったが、ホラー映画ファンの間では瞬く間に評判となり、世界的に注目されていた作品がNetflix映画として登場。公開後は日本、そして世界においてランキング上位を獲得するスマッシュヒットとなった。

監督ケヴィン・コーは1983年生まれ。学生時代に制作した短編ホラー映画『鬼印』(2004年)が注目され、卒業後は映画監督としての道を歩むことになる。その後の作品については、『ハクション!』という映画のほか、特に注目されることはなく、ネットで「ケヴィン・コー」で検索しても履歴がぜんぜん出てこない作家となってしまう。

次第に「自分の代表作と言える作品を作りたい」という意欲に燃えたケヴィン・コー監督は、中国本土から来ていたオファーを断って、自身の最初の一歩であったホラー映画に戻り制作に挑んだ。それが『呪詛』である。

題材となった実在事件

本作の着想には2005年2月頃に起きた、とある奇怪な事件があった。

台湾の高雄市鼓山区に6人の家族が住んでいた。家族構成は、両親と、20代になる4人の子供たちだ。

ある日、末娘が唐突に「三太子に取り憑かれた」と言い始める。長女が危ない、今すぐに呼び戻さなければ……と奇妙な主張をし始める。すると間もなく、その長女が「私は菩薩観音である」と言い始める。

家族は姉妹が悪霊に憑かれたのではないかと考え、道士のもとへ連れて行き、お祓いをしてもらうが状況は一向に良くならない。末娘と長女のトランス状態は続いたのだった。

それどころか、状況は悪化を始める。やがて家族全員がそれぞれに玉皇大帝だ、仙女・西王母だ、七仙女だと名乗り始め、お互いを位牌や杖で殴り合い、断食を行い、腹が減ると自分たちの糞尿を食べるようになった。

4月9日、長女が死亡する。一家は「これは悪霊が死んだだけであって、本来の長女は肉体の外に出ているだけだ」と考え、遺体を放置していた。しかし当たり前だが長女が蘇生するわけもなく、2日後、パニックになった一家の父親が近所の知人に助けを求め、その知人は警察に通報し、ようやく事件が表沙汰になる。

一家は逮捕され、裁判になったが、奇妙なことに精神鑑定で家族全員が「精神異常なし」という判定が下され、「遺体致死罪」で起訴されたものの、一家全員が無罪となった。

事件の始まり、過程、結末その全てが謎だらけの奇怪事件。事件概要を冷静に読んでも、意味がわからない。これは現実の事件なのか……といぶかしむほどの奇怪事件である。

ケヴィン・コーはこの事件をヒントに、台湾に伝わる伝統や宗教観をミックスさせ、オリジナルストーリーを作り出した。それが本作『咒』(原題)である。

映画の基本情報とあらすじ

それでは映画の前半ストーリーを見てみよう。

映画は、女がビデオに向かって話す場面から始まる。

「私はリー・ルオナン。6年前、恐ろしいタブーが破ってしまった。この件にかかわった全員に、不幸が降りかかった。この呪いを知れば知るほど、その力に影響されやすい。娘の呪いを解くために、皆さんに力を借りたくて、これを撮った。このまま見てくれるなら、万が一に備えて、憶えるまでこの符号を見てほしい……」

火佛修一心薩嘸哞

ホーホッシオンイーシーセンウーマ

そこから少し遡って、ルオナンが“娘”を引き取る場面から始まる。

実はルオナンは6年前、生まれたばかりの娘を施設に預けて、逃走していた。あれから6年が経ち、ちゃんとした仕事にも就いて生活を安定させられるようになったので、再び娘を取り戻そうと考えたのだ。

複雑な審査をいくつも通過し、ついにルオナンは娘を引き取ることを認められる。

娘との生活が始まる! ルオナンは娘との日々を忘れないように、いつでも見返せるように、毎日ビデオで撮ろうと考える。

ところが、初日から異様な出来事がはじまる。娘が寝静まった夜……家の中に何者かの気配がする。誰もいないはずなのに照明が付いたり消えたりするし、不気味な笑い声がする。さらに娘が「私はチェン・ラートン」と呟きながら、トランス状態になって歩き回るのだった……。

――6年前。

リー・ルオナンは「喃喃怪(ナンナングワイ)チャンネル」を運営するYouTuberだった。当時の仲間だったアーユエン、アードンとともに、とある村を訪ねていた。村はアーユエンとアードンの親戚にあたる一族が住んでいて、そこには古くから奇妙な習慣が根付いていた。

それはYouTubeのネタになる……。ルオナンたちは「迷信を打ち破ってやる」と勢い込んで、村へ乗り込むのだった。

村へ辿り着くと、村人達はよそ者であるリー・ルオナンに警戒し、儀式をやるからと連れて行くのだった……。

ここまでが前半25分ほどのストーリー。

映画はファウンド・フッテージ形式で撮影されている。いわゆる「映画的」な撮影法ではなく、映画中の登場人物がカメラを回し、物語が進行する。映画は市販のビデオカメラ、スマートフォン、あるいは車載カメラなどで撮影されたもので編集されていて、プロの撮影ではないので映像美はまったくないが、その代わり異様に生々しくリアルな映像となっている。

そうした素人撮影ふうの映像の中に、怪奇映像が入り込んでくる構成であるので、私としては最近ちょっとハマって見ていた『ほんとうにあった呪いのビデオ』を連想する。怪奇現象が撮影された瞬間がリプレイで繰り返される場面があるので、つい脳内で「おわかりいただけたであろうか」というナレーションを入れたくなってしまう。

最初の印象として感じたのは、『ほんとうにあった呪いのビデオ』を2時間のストーリーにしたような作品……だった。もちろん、映画はそれだけではなく、6年前の過去回想はとある村を探索するパートで、こちらの映像はずっと主観視点が続いてあたかも最近のホラーゲームふうに感じられる。通俗的なホラービデオふう映像、ホラーゲームふうの映像、そこから一歩進んで……というのがこの作品のだいたいの全体像だ。単純に「ファウンド・フッテージの映画」というだけではなく、複合的な演出作法で作り上げられた作品だ。

最初はあまりにも素人感がありすぎる映像に、ちょっと気持ちが入り込みづらいな……という印象はあったけれども、娘を引き取って15分ほどのところで一気に引き込んでくる。ルオナンが娘を引き取った初日から怪異が始まる。

その怪異というのは、はっきりいえばそう大したものではない。夜、娘が寝静まって、家の中に誰もいないはずなのに、物音がする。照明が付いたり消えたりする。なんだろう、誰かいるのだろうか……しかし行って確かめても何もいない。ただそれだけの映像なのだけど、それを主観視点でずーっと追いかけていく映像が、非常に生々しく、一般人が撮影した本物の肝試し映像感が出ていて、思いがけず自分もその当事者になったような気持ちになって見てしまう。こうやって書く段階になって思い返しても、よくよく考えれば別に大したことは起きていない。しかし誰もいないはずの廊下に出たとき、不意に笑い声が聞こえてきた瞬間のゾクゾクとくる感覚は、最近のホラー映画ですらそうそう体験し得なかった恐怖。この前半の展開だけで、この映画『呪詛』が私の経験の中でも特別な1作になった。

“6年前”の映像から読み取れるものを考えてみる~ここからネタバレあり

前半の怪異が描かれた後、映画は「6年前」に遡っていく。かつてリー・ルオナンはYouTuberで、各地の怪奇現象が起きるという地域を巡り、それを動画にしていた。その時、いつも一緒に動画を作っていたアーユエンとアードンの、2人のおそらく親戚であると思われる村へ行くことになる。

そこで、リー・ルオナンは重大な禁忌を犯してしまい、恐ろしい“呪い”を受けることになる。その場面が非常に謎めいたシーンの連続で、見ていてもいまいち何が起きたかよくわからない(わからないからこそ“恐怖”なのだが)。この作品には台湾に伝わっている仏教思想が強く関連しているのだが、私は仏教に関してはまったくの門外漢。よくわからない。日本の仏教が世界的に見て特殊な“日本化”しているように、台湾の仏教もやはり独特の形式になっているように感じられた。しかしわからないなりに、「こういうことじゃないだろうか」と推測してみることにする。

村を訪れて、アーユエンとアードンの2人は村人に歓迎されるのだが、リー・ルオナンは“よそ者”として警戒されてしまう。すぐに儀式をすることになり、ルオナン達3人は部屋へ連れて行かれる。

この場面は、ルオナンがバッグに隠したカメラで撮影されている。

部屋へ連れて行かれると、幼い女の子と、お婆ちゃんがいて、儀式が始まる。ルオナン達3人はお札に名前を書かされて、「仏母」に捧げるように促される。

仏母……というのはこの村で崇められている大黒仏母のこと。「大黒」から連想されるのは「大黒天」。日本では「大黒さん」として崇められる神だが、本来は一面二臂、憤怒の姿で現される神だ。だが一部では毘沙門天・弁財天と合体した大黒天も作られた。

画面には女の子とお婆ちゃんが映っているのだが、女の子は巫女。お婆ちゃんはおそらく元・巫女だった人だろう。だが年齢とともに巫女の立場を退き、儀式の進行役となって、巫女の役割を幼い女の子に移したのだろう。

このシーンでは名前を仏母に捧げている。名前とはその人間自体を現しており、名前を奪われてしまうとその人間は存在をなくしてしまうという習俗がある。これを「諱」といって、諱文化のあるところでは「真名」を隠し、普段はあだ名などの通称で呼ばれている。

アイヌ民族が諱文化の民族で、真名はお祭りの時に、意中の相手を呼ぶとき以外は呼んではならないとされる。特に狩りで山に入ったときは、名前で呼び合ってはならないとされている。山は精霊の力が非常に強い場所だから、名前を言うと瞬く間に精霊に連れさらわれると考えられていた。名前さえ呼ばなければ精霊に連れさらわれることはない……これが諱文化の考え方だ。

ここでは名前をお札に書いて、捧げてしまう。この時点でもう仏母に“精神的な自分”を捧げたことになる。ある意味で、仏母の懐に入ってしまった……という場面だ。

この仏母はかなりやばい悪神で、その存在を知っただけで死に至ってしまう。リー・ルオナンはこの事件の後、事件について両親と警察に話したのだが、その両親と警察は間もなく死亡した。名前を知っただけで呪い殺されてしまうのは、名前自体に神の霊力が宿っているからだ。『ハリー・ポッター』でヴォルデモードの名前を言ってはならないのは、口に出すと霊力を発揮し、その恐るべき存在を呼び寄せてしまう可能性があるからだ。これは日本でもお馴染み「言霊信仰」である。

ルオナンはここで名前を捧げたおかげで、呪いを直接受ける代わりに、仏母の庇護下に入るような状態になる。この映画を観た人の中に、なぜ両親と警察はあっさり呪い殺されたのに、主人公ルオナンだけ殺されないのか、ご都合主義じゃないか……という意見があったが、理由があるとしたらここで名前を捧げたから。もう一つの理由が、ルオナンが「妊娠」をしていたことにある。

巫女の髪の毛を切っている。髪の毛や歯が捧げ物として使われている。仏母は生け贄を欲しているわけだが、その代わりとして霊力の強い巫女の身体から出たものを、捧げ物にしている。作中、あちこちにやたらと髪の毛の束や抜き取った歯が出てくるのは、たぶんそのため。

背を向けている彫像たち。この理由はよくわからない。とにかくも、作中にでてくる彫像はみんな背を向けている。この彫像たちがこちら側を向いた瞬間、怪異が起こることが約束事になっている。

関連があると考えられるのはこれ。作中、何度も出てくる指のサイン。これは「八方天の手振り」といって、八方天自体は実際にある。

八方天というのは、四方・四隅の8つの方位にいて、仏法を守護する神のことを指す。東方の帝釈天、南方の閻魔天、西方の水天、北方の毘沙門天。北東方の伊舎那天、南東方の火天、南西方の羅刹天、北西方の風天をそれぞれ表現している。

映画に出てくるサインは、この八方天の手振りを逆にしたもの。これを突き止めたラーチンは「逆にばらまいているのか」と呟く。本来の八方天の手振りは幸福と功徳を集めることだが、それを逆に外に拡散している。すると残るのは――“呪い”ということになる。

幸福や功徳を外に出してしまう。さらに忌まわしきものを外に拡散させる。彫像達が外を向いているのは、外からの幸福をあえて退けるためのもの。彫像達がこちらを向いた瞬間というのは、怪異がこちらに来ましたよ……ということになる。

これがわからなかった。仏教がわかる人に解説してほしい絵。

描かれているのはたぶん天上界。神々が過ごしている場面が描かれていると考えられる。絵の下部分に見えるのは、たぶん“よからぬ世界”と思われる。天上の神が、よからぬ世界を見張っている……そういう絵じゃないかと思ったが……。

天井に描かれている仏母。その顔のところで明らかに血のようなものがしたたっている。

天井に描かれているのは、我々の世界の上にいる存在だから。天上世界の住人が天井に描かれるのは、西洋でも東洋でも同じ。西洋でも天使が天井に描かれ、地上を見下ろしている絵というのはよく描かれる。天井にいて、お前達を見ているぞ……という絵だ。日本でも天井に竜が描かれている作品がいくつかある。例えば京都の妙心寺の天井画『雲龍図』があるのだが、これも我々の上にいる存在だから、天井に描かれている。

仏母がこうやって天井に描かれるのは、天上にいて、お前達を見張っているぞ……という意味がある。

仏母の右手を見ると、仏の生首が描かれている。仏の首を落とすような存在……というところでこの絵に描かれた神が危険な存在であることがわかる。

仏母の全身にはお経が一杯に描かれている。たぶんこれは、仏母自体が封じられた存在だから……と私は考えた。もとはお経なんて書かれていなかったのだけど、あまりにも危ない存在だからお経を書いたのだ。

仏母の胸元を見ると、2人の赤ちゃんが描かれている。たぶんこの赤ちゃんは、女の子だと推測している。

というのも、この村の女性はたった2人しかいないから。巫女と、元巫女であったお婆ちゃんだけ。あとの村人は全員男。これはおそらく女の子が生まれるとみんな捧げ物としてあの地下道に捧げられるからではないだろうか。しかしそのうちの2人だけが巫女として生存を許される。2人だけ生き残ることを許されるのだ。

ここで主人公が呪いで殺されなかった理由が推測できる。主人公はこの時すでに妊娠していたのだが、生まれてきた赤ちゃんは女の子。その女の子(ドゥオドゥオ)はルオナンに引き取られてすぐに怪異に取り憑かれてしまう。その怪異が常に「天井にいる」というのもこの天井画がヒントになっている。

ルオナンだが、ドゥオドゥオを引き取られて、「あなたの本当の名前よ」と「チェン・ラートン」という名前を与えている。なぜドゥオドゥオとは別にチェン・ラートンという名前を与えたのか。単に里親に預けられていたときと別の名前を与えたかったからなのか……ではなく、名前を奪われて怪異に連れさらわれることを避けるためだったのではないか。

しかし、その苦労のかいもなく、ドゥオドゥオはあっという間に怪異・仏母に取り憑かれてしまう。

こちらが問題の地下道の入り口。これだけでも入っていきたくない雰囲気たっぷり。

地下道に入っていったうちの1人は、連れ出されてすぐに燃やされてしまう。浄化だ。すでに呪いをたっぷり浴びて、村人らに「もうダメだ」と判断されたためだろう。

地下道に入っていくと、こんなふうに鏡が一杯に置かれている。入り口である門にも鏡が設置されていて、無理矢理こじ開けたときに割れてしまう。

鏡はたぶん、悪魔を封じるためのものじゃないかと……。しかし最終的に地下道に置かれている鏡は割れてしまう。これで仏母を防ぐものがなくなって、出てきてしまう。

結局のところ、仏母の姿は最後まで描かれない。しかし存在を感じるような描かれ方になっている。この描き方が非常に良い。

映画について感じたこと

ケヴィン・コーは学生時代から注目され、早くから映画の業界に入ったが、しかし思ったようなヒット作に恵まれず。このままではダメだ……という想いから初心に立ち返って挑戦した映画『呪詛』が世界的に大ヒット。世界中の映画ファンが話題にし、大絶賛するホラー映画となった。

なぜ「代表作になる作品を作りたい」という想いからホラー映画が出てくるのか。まずケヴィン・コーが最初に注目された作品がホラーだった……というところから始まるのだが、それ以上にホラーはその国の文化を語る。きちんと突き詰めれば、その国の人たちがどんなものに不安を感じ、恐怖するのか……それを語るためのジャンルがホラーだ。ホラーは通俗的なものゆえに低く見なされがちだが、ホラーでも突き詰めるとその国がどんな精神を持っているか語らせるものになる。

アメリカにおけるオリジナルホラーの形が、殺人鬼に追われ、殺されるスラッシャーホラーだ。あれがアメリカ人がもっとも不安に感じているものの姿、原体験的なものであって、ああいった不安を感じているからアメリカは自衛としての銃を手放すことができない。

しかし、日本人はスラッシャーホラーを受け入れて楽しんではいるけれど、そこで真の恐怖は感じていない。日本人からしてみれば、スラッシャーホラーはどこか現実感がない。どこか距離感を感じていて、「あんなの刺激的な表現を並べているだけだよ」と言いがちである。

なぜ日本人がスラッシャーホラーに対してそう言うのかというと、日本人が原初的に感じている恐怖は、殺人鬼の襲来ではないからだ。日本人が根源的に怖さを感じるのは、いつだって闇夜にひっそりと佇む影のような幽霊。はっきりいえば、日本の幽霊はただぼんやりとそこに立ってこちらを見ているだけのものに過ぎないが、日本人はこういったものがたまらなく怖い。幽霊を目撃すると呪いを受けると昔から入れているが、人の死と呪いと呼ばれているものの因果関係は特にわからない。それを言うと、問答無用に死の引導をもたらそうとする殺人鬼が登場するスラッシャーホラーのほうがわかりやすい。だがどっちが怖いか、というと、日本人は“呪い”の恐怖のほうだと言うはずだ。

今はアメリカでも日本型ホラーはJホラーとして受け入れられているとされているが、アメリカの人々が本当に怖いと感じているのは、日本型ホラーではなく、殺人鬼の襲来を描いたスラッシャーホラーのほう。なぜならそういう文化圏だから。アメリカ映画が「Jホラー風」の演出作法を採用しても、決してJホラーにならない理由がこれだ。

こんなふうに、ホラーはその国の人々がなにを恐れているかを語り、明らかにするジャンルである。そうやって作られたホラーがその国で大ヒットしたということは、その国の人々全員が同意するような恐怖が描かれていた。それはその国の人々の恐怖のイメージがより純化した形で表現されていたからだ。

そしてその恐怖の形が洗練されているから、世界中で注目される。こうしてケヴィン・コー監督の想いが果たされたことになる。何度も繰り返すが、ホラーはその国の人がどんなものに恐怖を感じているかを表現するジャンルだ。それを世界に向けてヒットさせたということは、その民族が感じている精神のある形を世界に対して受け入れさせたから……ということになる。この映画を通じて、世界の人々が台湾がどのような文化観を持っているか知ることになるだろし、これがケヴィン・コーの代表作になるのは間違いない。

もともと本作『呪詛』は3部作ということで企画していた。しかし「ホラーの3部作はヒットしない」ということでなかなか制作費が下りず。そこで企画を見直し、さらに制作費を抑えるためにフェイク・ドキュメンタリーの手法を考案した。「ファウンド・フッテージ」の形式を取ったのは他でもなく、予算を低く抑えるためであった。実際に制作費は3300万台湾ドルという予算に収まり、ホラーの制作に難色を示していた映画会社も納得してGOサイン出せる内容となった。

現在、ケヴィン・コーは『呪詛』の第2作目の制作に入っている。これがもともと3部作だった、という構想に基づくものなのか、それとも新しい着想によるものなのかはわからない。この物語の続きが描かれるのかどうかはわからないが、期待したい一本だ。

ここからはちょっと映画を違う視点で見ていこう。本作における「引っ掛かり」の部分だ。

本作は映画俳優自身がカメラを持ち、カメラワークを決めながら進行していく。しかし実際には映画俳優が思ったとおりに、自由にカメラを向けて映画を作った……というわけではない。背景には綿密な設計があって、俳優はその段取りをしっかり憶えたうえで、撮影時だけ制作スタッフは外に引っ込んで撮影している。

そうやって作っている映画だから……正直なところ、変なところで作為的だな、と感じる部分があった。例えば怪異が起きた直後、わざわざ撮影している自分自身にカメラを向けた「ギャー!」と叫ぶ。あんな時に、わざわざカメラを自分のほうに向けて、「ギャー!」と絶叫している自分を撮影するだろうか? 映画的には効果は大きいのだけど、しかしリアルなドキュメンタリーだと思ってみると「いや、ちょっと待て」となる。映画的なカメラワークになっているけれど、不自然だ。こういう不自然さを感じるたびに、ちょっと映画から距離を感じていた……というのはある。

映画の登場人物は、どんなときでもカメラを持って撮影しているわけだが(これもちょっと不自然だったが……そんな時でも撮影続けるか? って)、時々、そのカメラを手放す瞬間がある。地面にポンと置くのだけど、バッチリと状況が見えるカメラ位置になる。いや、そんなうまく撮れるわけないだろ……。これは映画的都合というやつなのだけど、こういうところでも作為を感じて、「ちょっと待て」となっていた。

対話シーンになると複数カメラで切り替わりながら……映画ではよくある場面なのだけど、しかしこれはフェイク・ドキュメンタリーだ。なんでただ喋っているだけの場面で、カメラが複数あるんだ? それは映画的にいうと、ずっとカメラ一つだけの長回しだと、絵が持たないから……という理屈はわかっている。でもドキュメンタリーとして不自然だ。

そういう不自然さを感じるたびに、どこか醒めちゃう。没入感が妨げられる。これはこういう映画につきまとう永遠の葛藤だろう。恐怖を感じた瞬間、撮影している自分の顔を映して「ギャー!」と叫んだ方が、映画的には効果が出る。しかし不自然だ。いや、だからといって、本当にリアルさを追求して、素人カメラみたいに映画を撮って面白くなるか……というと面白くなるわけではない。やっぱり自分にカメラを向けて「ギャー!」と絶叫した方が絶対に迫力が出る。

フェイク・ドキュメンタリーの作りとしては、実は『呪詛』は非常に優秀だ。映画を観ている人が見たいと思っているものに対して、的確にカメラを向けてくれる。カット割りができない代わりに、すっと撮影している俳優自身の顔を見せて、不安に引きつる顔を見せてくれる。カット割りのないドキュメンタリー風の撮影だけど、しかし見ている側がストレスを感じない撮り方をしている。そのカメラの向け方が非常に巧み(巧みすぎて)で、撮影に入る前にそうとう細かく段取りしたんだろうな、ということが見ていてわかる。俳優達は台詞を言いながら、どこへ移動して、どこを撮るのか……相当しっかり準備して撮影に臨んだのだろう。そういう工夫や苦労はよくわかる。

しかしドキュメンタリーとして見ると不自然は不自然。どうにも段取りっぽくなってしまう。これが本作につきまとう、いや本作のような作品全体につきまとう葛藤だ。そこに引っ掛かりを感じた……ということだけは書いておこう。

ここから結末に関するネタバレだ。

本作はフェイク・ドキュメンタリーであり、主観視点ホラーゲーム風であり、さらに最終的には「第3の壁」を通り越してくる演出が施されている。映画の冒頭、主人公リー・ルオナンが語りかけてくるが、これは誰に語りかけているのか……というと映画の観客に対してである。

『呪詛』の結末はこうだ。大黒仏母の呪いは絶対に解けない。いったん呪われたらそれで終了。ではどうするのかというと、呪われている人を増やして、1人1人の呪いを薄くすることだけ……という。

だから村の人たちは、ことあるごとに祈祷していたし、若者達が禁じられた地下道に侵入したことがわかると、村人全員が体にお経を書いて、念じなければならなかった。これをやらないと、全員共倒れだし、共倒れしてしまったら大黒仏母の呪いが外に出てしまう。村人全員が体にお経を書いて念仏を唱えるシーン、おそらく全員が取り憑かれて、トランス状態になっている。全員がおかしくなるくらいにヤバい呪い……それが大黒仏母だ。

最終的に主人公リー・ルオナンはどうしたかというと、映画に向かっている観客に対して、自分がそれまでしでかした全てを見せてしまう……。娘に取り憑いた呪いを薄くするために、映画の観客を全員巻き込んでしまう。

この展開を見てピンと来たけれど、これは映画『リング』だ。映画『リング』のラストシーン、呪いを受けた娘を救うために、主人公は自分の母親に呪いのビデオを見せようとする……というところで終わる。『呪詛』はそれと同じ展開だが、『呪詛』の場合は第3の壁を通り越して、映画の観客を巻き込んでしまう。映画の観客全員に呪いを振りまいて終わる。(なんてことをしてくれる)

この結末はJホラーの進化形だ。ケヴィン・コー監督は実は日本のホラーにも影響を受けていると言われ、フェイバリット作品に『リング』を挙げている。『呪詛』はその『リング』の結末を大きく展開させているし、第3の壁を通り越して映画の観客に呪いを振りまく……というところでここまでリアルなドキュメンタリーふうに作ってきた効果が出てくる。なぜドキュメンタリーふうの映画で作られたのか、というと最終的に第3の壁を突破するためであり、映画を観た観客を巻き込み、観客を当事者の1人という気分にさせるためである。映画の表現とストーリーがぴったり重なる。ここにこそ、この映画が持っている恐怖が最大級に凝縮される。

この結末が非常にクリティカルだった。ここまでの展開も相当に見事だったのだけど、一番の注目はこの結末。これなら今までのホラー映画にはないし、今までのホラー映画を確実に超えた……そう言えるシーンである。そしてこの一作で、ケヴィン・コー監督の世界的な評価も定まった。

ここから始まる第2作目があまりにも楽しみである。絶対に観るぞ! 呪われても!

とらつぐみのnoteはすべて無料で公開しています。 しかし活動を続けていくためには皆様の支援が必要です。どうか支援をお願いします。