映画感想 ホドロフスキーのDUNE

間もなく“あの映画”が公開する――ということで、その準備としてこのドキュメンタリーを視聴。

このドキュメンタリーは、ある作品の“とある伝説”にまつわるお話である。

“とある伝説”というのは――「デューン映像化不可能伝説」である。

お話は1974年に始まる。

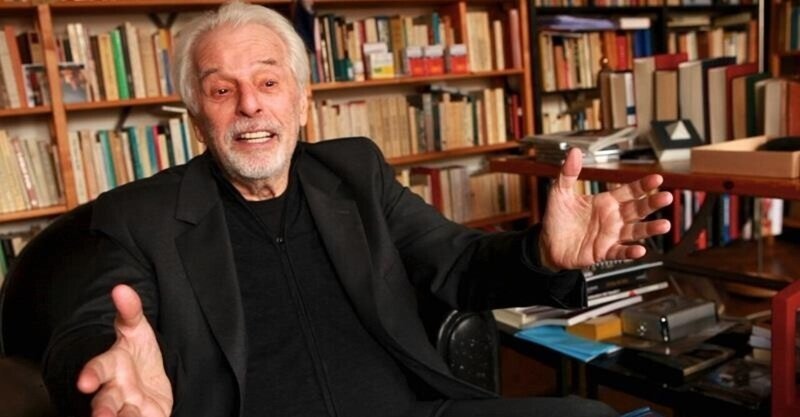

前衛芸術映画『エル・トポ』と『ホーリー・マウンテン』を大成功させた映画監督アレハンドロ・ホドロフスキーは次回作として『デューン』の映画化に着手した。

『デューン』は1964年に発表されたフランク・ハーバートの小説だ。『デューン』はその当時からすでに伝説的な作品となっていて、愛好する人々によって「SF界の聖書」とまでなっていた。

それだけに、映像化は途方もなく困難だった。なにしろ世界観が独創的かつ広大。いったいどうすれば映像化が実現できるのか、見当も付かない。

……そんな作品の映像化に、ホドロフスキーは挑戦しようとしていた。

アレハンドロ・ホドロフスキーの人となりを紹介すると、「ド変人」だ。

『デューン』を映像化する――その着想をはじめたホドロフスキーは、それを可能にさせるための人材を集め始める。その人材のことを「魂の戦士」と呼んだ。その「魂の戦士」を集めるために、どうしたのかというと……マリファナだった。

これは、と思った人の元を訪ねて、「さあどうぞ」とマリファナを進める。相手がマリファナを一本吸って、「あっちの世界」にドリップし、しばらくして戻ってきたところで「君は魂の戦士だ」と誘うのである。ドキュメンタリーではこの方法を使ったのは1人だけのように紹介されていたが、どうやらホドロフスキーは色んな人にマリファナを勧め、一緒に吸って「魂の戦士」としての結束を高めていたようである。

要するに会う人会う人マリファナを勧め、あっちの世界に行った人に「君も魂の戦士だ」と言って回っていたわけだ。現在だったら確実にアウトなエピソードだが、当時でも結構ヤバい人だった。

ただ、ホドロフスキーには独特の「人の運」があるらしく、人材集めを始めると「たまたま尋ねた場所・お店」に目当ての人に行き当たる……という幸運が連続する。

まず最初に行き当たったのが伝説のイラストレーター・メビウスだ。ドキュメンタリー中にメビウスの絵コンテが出てくるのだが、ある程度イラストに詳しい人が見ると、ヨダレが出そうになる代物だ。もしかすると、この世で一番価値のある絵コンテかも知れない。あのメビウスを独占し、絵コンテを描いてもらえるなんて、私たちからすると信じられないような話だ。

続いてHRギーガーが出てくる。HRギーガーがこの世を去ったのは2014年のこと。このドキュメンタリーはその前年だったから、ギーガーが自作について語った貴重な映像だ。

他にも当時在命で、今となっては伝説上になってしまった人物が何人か登場してくる。ダン・オノバン、ダリ、オーソン・ウェルズ……。これだけの人が一堂に会する……夢のようなプロジェクトだ。『デューン』がトンデモない構想によって作られようとしているのがよくわかる。

面白かったのはダリだ。

ダリは「ダリはハリウッドで一番のギャラをもらう俳優になるダリ※」と、1分につき10万ドルを要求した。10分間芝居をしたら、100万ドルである。

(※ ダリは本当にこんな喋り方をしたようである。語尾の「ダリ」は私が勝手に付けたが)

そんな高い金は払えない。じゃあダリの出演シーンは全体で何分だ? 5分くらい? じゃあ50万ドルくらいだな。よし、1分10万ドルの出演料を認めよう! ということでダリの出演が決まった。

そんなデタラメな話があるものなのか……。

いろんな紆余曲折はありながらも、ホドロフスキーは当時を代表する天才デザイナーをかき集め、完璧なコンセプトアート、完璧なストーリーボード、さらに「どうやって撮影するのか?」という詳しい構想メモを作り、これらを1冊の分厚い本に仕上げた。これを持って、各映画会社を巡り歩き、出資してくれる人を探したのである。

結果――『デューン』の映画化は中止になった。

なぜなら、どの映画会社も『デューン』のような挑戦的な映画にお金を出すことを渋ったからだった。

『デューン』の企画そのものが挑戦的すぎたし、当時はまだ「SFが売れる!」という機運が映画業界になかった。映画会社がSFに積極的に投資するようになったのは、もう少し後、『スターウォーズ』のメガヒットがあった後での話だった。『デューン』は先走り過ぎたし、しかもいきなり大予算という無茶が多すぎだった。

とにかくも、お金が出ないことには映画は制作できない。ホドロフスキーは失意の底、『デューン』の映画化中止を受け入れる。

『デューン』映画化中止の知らせを聞いて、制作に関わったクリエイターたちも衝撃を受ける。みんな『デューン』のために全精力をなげうっていた。制作スタートになるのだと思って、衣装作りも始まっていたしセットの建造も始まっていた。それが「お金が出ない」という理由だけでまさか中止になるなんて、誰も想像していなかった。

ドキュメンタリーを見ていると、今でもクリエイター達は当時のことを思い出して憤慨する。傷は深かった。

ところが10年後の1984年、『デューン』の映画化がデヴィッド・リンチ監督でスタートする。どうやら誰かが(後述)ホドロフスキーが作り上げた「完璧な企画書」をデヴィッド・リンチ監督のところに持っていったらしい。

この時の映画化には、デヴィッド・リンチも後悔する。まず、映画の構想に対してあまりにも予算が少なすぎる。それに技術的問題も解決していなかった。脚本も自由にならず、しかも編集権もなかった。外部・内部ともにゴタゴタ状態で映画制作がスタートして、案の定、どうしようもない駄作ができあがってしまった。後に出た「完全版」ではデヴィッド・リンチは名前をクレジットに載せることを拒否してしまったほどだ。

ホドロフスキーの『デューン』はこうして頓挫してしまったが、そのミーム(遺伝子)は様々に形を変えて残っていく。

その一つが『スターウォーズ』だ。ホドロフスキーが残した『デューン』の企画書と『スターウォーズ』を比較すると、類似するところは山ほど見つかる。ジョージ・ルーカスは明らかにあの『デューン』の企画書を見ていて、どうやったらSF異世界を映画で表現できるのか、その中からヒントを得ていた。『デューン』は哲学的で難解なところがあるが、『スターウォーズ』は遙かにカジュアルで誰でも楽しみやすいエンターテインメントだったし、『デューン』ほどの大予算はかからない。『スターウォーズ』は当時の1千万ドルの制作費で、7億ドルの興行収入を稼ぎ出し、さらに版権収入は途方もない利益になった。

しかしそれも、ホドロフスキーが残した『デューン』の企画書がなければ、『スターウォーズ』はあり得なかった。ホドロフスキーが当時できなかったことを、ジョージ・ルーカスが実現させたのだ。

一方でもしも『デューン』がこの時に映像化していたら、『スターウォーズ』は二番煎じ映画になるので、ヒットしなかっただろう。映画の神は『デューン』ではなく『スターウォーズ』を選んだのだ。そう思うと、歴史のイタズラとはなんとも不思議なものである。

別のミームも違うところで花を咲かせる。

『デューン』は挫折してしまったが、その時にハリウッドに招かれたHRギーガーとメビウス、ダン・オノバンはそのままハリウッドに留まり、とある映画に関わることになる。リドリー・スコット監督の『エイリアン』(1979)だ。

ホドロフスキーが集めたメンバーがそのままリドリー・スコット監督の現場に入って、映画を作ったのが『エイリアン』だった。特にHRギーガーは『エイリアン』を切っ掛けに世界的イラストレーターとなっていく。

ホドロフスキーが撒いた種は、着実に色んな果実を実らせたのだった。他にも、ホドロフスキーが作成した企画書がイメージ元……という映画は知らないところでたくさんあるそうだ。

さて、ここからはドキュメンタリーが描かなかった後の話。

その後も『デューン』は何度も構想されては頓挫を繰り返していくことになる。

映画『エイリアン』の後、リドリー・スコット監督、ギーガー、メビウス、ダン・オノバンという『ホドロフスキーのDUNE』の座組から監督だけを変えた構成で企画が動き始めたことがあった。プロデューサーはディノ・デ・ラウレンティスだ。

しかし、この時の「デューン映像化」は頓挫することになる。なぜならリドリー・スコットの兄が急死してしまったために、リドリー・スコットは一時的に創作意欲を失ってしまった。監督が意欲を失ったために、デューン映像化は立ち消え。

もしもリドリー・スコットの『デューン』があったら……と思うのだが、これも映画史的な「if」だ。

リドリー・スコット版『デューン』がダメになったので、ディノ・デ・ラウレンティスはデヴィッド・リンチ監督のもとに企画を持っていった。デヴィッド・リンチ監督に企画を持ち込んだ何者かは、ディノ・デ・ラウレンティスだった。これがあの駄作映画・デヴィッド・リンチ版『デューン』だ。

2000年、『デューン』は米Syfyサイファイチャンネルによってドラマ化する。この時のドラマ化は第53回エミー賞を受賞するなどの好評を得ることになる。

2008年、『デューン』の映像化権利はパラマウントに移り、ピーター・バーグ監督で映像化が決定する。しかし脚本で難航し、解決の糸口が見つからず頓挫。ピーター・バーグ監督は『デューン』が好きすぎて、とんでもなく分厚い脚本を作ってしまい、愛情ゆえに「台詞一つでも削りたくない」と、脚本未完成のまま頓挫となる。

次に名乗り上げたのはフランス人監督ピエール・モレル。ピエール・モレルの『デューン』にどんな経緯があったのか不明だが、とにかくも頓挫してしまった。

2011年、パラマウントは「デューンの映像化は不可能」と判断し、権利を手放してしまう。

さて2016年。レジェンダリー・ピクチャーズが映画化権を獲得する。レジェンダリ・ピクチャーはご存じ、『パシフィック・リム』や『GODZILLA』といった、オタク濃度の高い作品を手がけてきた会社である(実写版『ガンダム』を計画しているのもこの会社)。レジェンダリ・ピクチャーズ主導になって、ようやく『デューン』の企画は現実的に動き始まる。監督は『メッセージ』『ブレードランナー2049』といった難物を映像化してみせたドゥニ・ヴィルヌーヴ監督だ。

やはり長年「映像化不可能」と言われ続けただけに、企画は容易に進行しなかったが、ついに、2021年10月、『デューン』は劇場公開される。アレハンドロ・ホドロフスキーが『デューン』の企画を立ち上げて、実に47年越しの映画化である。『デューン』の映像化を待ち焦がれていたファンにとって「ついにか……」という瞬間である。

実現までに47年……。ドゥニ・ヴィルヌーヴ版『デューン』を向き合うとき、そのことにも思いを馳せたい。

映画『DUNE/デューン 砂の惑星』予告編

とらつぐみのnoteはすべて無料で公開しています。 しかし活動を続けていくためには皆様の支援が必要です。どうか支援をお願いします。