#蹴球症候群

【Vol.2】サッカークラブのロゴ製作プロセスの裏側:『4つの要素』

前回は、「丸いロゴにする」と決めてスタートした理由について主に書きました。実際に出来上がったロゴを改めて見てみます。

僕(デザインの素人)が持っていたイメージは前述した通り「丸い」もので、中にモチーフがあり、タイプロゴが入っていて、あらゆるシーンに対応できる、というくらいのものでしたが、作り始めて何往復かしていると、デザイナーからそれを逸脱したデザインが出てきました。それが、上の完成版の叩き台と

【Vol.1】サッカークラブのロゴ製作プロセスの裏側:『なぜロゴは丸いのか?』

今シーズンから監督兼CBOを務める鎌倉インターナショナルFCの「ロゴ」及び「ビジョン」をリニューアルしました。去年の2-3月頃から準備を始めた記憶があるので、先日のリリースまで約1年くらい時間をかけたことになります。このロゴやビジョン製作に関しては、クラブのブランディング責任者を務める立場として様々な意味を持ちます。またクラブを「リ」ブランディングするための大きな一歩であり、また最も重要な作業であ

もっとみる"ある職業"を目指すことについて——。Jリーガーになりたい21歳

これは人によって、あるいは状況やタイミングによって違うのかもしれませんが、私の意見だけを言っていいのであれば、"ある(既存の)職業"を目指してキャリアを考えることは、しなくて良いと思います。それがJリーガーであれなんであれ、やりたいこと、なりたい姿、理想の仕事などを考えるときに、既存の職業(名前がついているもの)をターゲットにしてしまうと、やれ「どうすればJリーガーになれますか?」とか、「Jリーガ

もっとみる人と同じことを人と違う方法で行う人たち。

どのように、何をするか、という時の「どのように」の部分には興味があります。昔ある人に、「人と違うことをするんじゃなくて、人と同じことを人と違う方法でするんだよ」と言われたことがあります。確かに、そんな気もします。人と違うことをしているように見えても、辿っていけば実は同じことをしていて、だけれども、その捉え方や方法が違うために、出てきたものが人と違うように見える、そういうことなのかもしれません。

Necessity is the mother of invention|必要は発明の母

新しい戦術が生まれるとき、そこには必要性があります。アリゴ・サッキだって、ペップだって、クロップだって、誰だって、そこに必要性がなければ血眼になって戦い方を発明することなどなかったはずです。そうしなければ、ならなかった(勝てなかった、あるいはクラブが発展しなかった)。この必要性を無視してしまうと、つまり、戦術を生み出すことや、戦術を実行すること自体が先に来てしまうと、そこでエラーが発生してしまうの

もっとみる私たちはどういうサッカープレイヤーを育てるべきか——。致命傷になり得る5つの能力

育成世代におけるメソッドのようなものは世に溢れていますし、欧州や南米で構築されたものをそのままコピーする(しているつもりになる)ことも多いと思います。

私が思うに、そのほとんどが、タクティカルな部分、テクニカルな部分、あるいはフィジカルな部分の習得に重きが置かれていると思うのですが、それだと具体度が高すぎます。〇〇メソッドと名が付けられているもののほとんどがそうです。

私の考えでは、あるひとつ

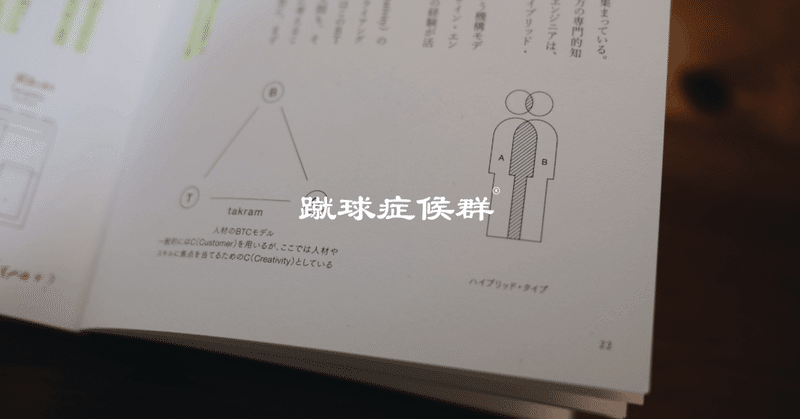

ブラックボックスを省くな。

生きているだけで、人間は何かを入力し、出力し続けます。しかしある意味で自然に反して、意識的に入力し、その結果としての出力に期待をする場合があります。意識的に机に向かって勉強をするとき、などがその好例と言えるでしょう。もっと広く言えば、「学習」をするとき、あるいは何かしらの「向上」を求めるとき、私たちは「入力」と「出力」の関係を暴こうとします。

『このように「入力」したから「出力」がこうなった』と

環境に向き合うか、気にせずに生きるか

サッカーのような分野に身を置こうものなら、そりゃそうなのだけれども、世界を意識せざるを得なくなる。世界中で行われているものだし、その中心は残念ながら自分がいる場所にはない。このことに向き合うか、それとも気にせずに生きるのか、そういう選択に迫られる。

30歳手前になって、これからの人生を考えるとき、自分にとっては人生を考えること=サッカーを考えることであるし、自分の職業を考えることもであるのだけれ

【記録.5】力まずに力を入れることができるか

なぜ人は力むんでしょうか。筋肉に力を入れてください。関節が曲がらなくなります。つまり(身体が)動かなくなる。それなのになぜ人間は、自分がしていることに想いが強ければ強いほど、力み、動けなくなってしまうのか。

鎌倉インテルの監督としてピッチに立つようになってから、早いもので9月も終わりに近づこうとしていて、ぼちぼち一年の終わりを意識し始める段階になりました。また一つ新しい景色が見えるので、記録して

「"教えない"指導」は是か非か|時間軸を考慮する

スポーツの現場で極端に一方的な指導を長いこと行ってきた日本において、それに反する極端な思想が生まれるのは自然なことでした。理不尽で強制的な、上下の関係をつくるような指導への反動として、現在はコーチや指導者が「教えない」ことを真の役割だとする声も出てきています。現段階でこれに対して賛成や反対の立場を取るつもりはありませんが、今回はこのような議題について持論を書いていきます。

・・・

キャッチーな